- +1

一本“豆腐賬”見證上海家庭70年生活變遷,也成為珍貴的文獻資料

1955年2月27日的賬上記著:赤沙糖2000元;十幾天后,3月12日的賬上卻寫著:桔子0.76元、水果糖0.50元……一戶上海家庭的生活賬冊,俗稱“豆腐賬”,清晰記錄著上世紀50-70年代的生活支出。巨大的金額差異源自1955年3月國家實行新幣制,新幣與舊幣兌換比例是1:10000。

70年后,這戶家庭的兒子、上海市民何際民將父母的三本“豆腐賬”捐贈給了上海市虹口區圖書館,一同捐贈的還有何際民母親的部分日記、各類證件、入黨后交的黨費收據、照片和8張選民證,共150余件物件。

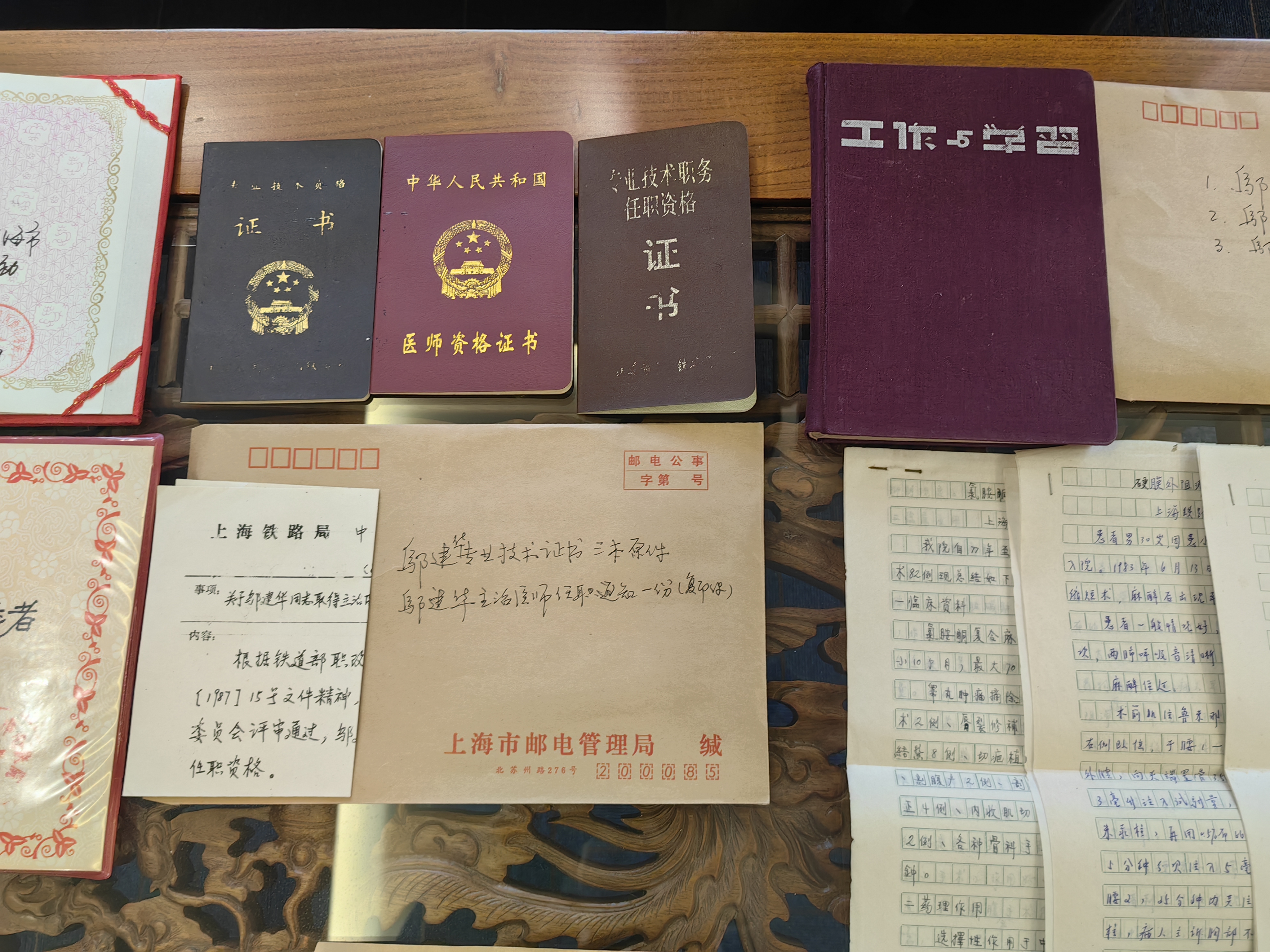

何際民捐贈的部分證件及日記 本文圖片均為 龍鋼 攝

“父母從1954年起開始記‘豆腐賬’,這一記就是幾十年,雖然都是些日常生活開支的記錄,卻反映了我們國家發展的歷程。”何際民說。這些賬本是一個普通中國家庭的生活縮影,也是國家和社會發展的見證。

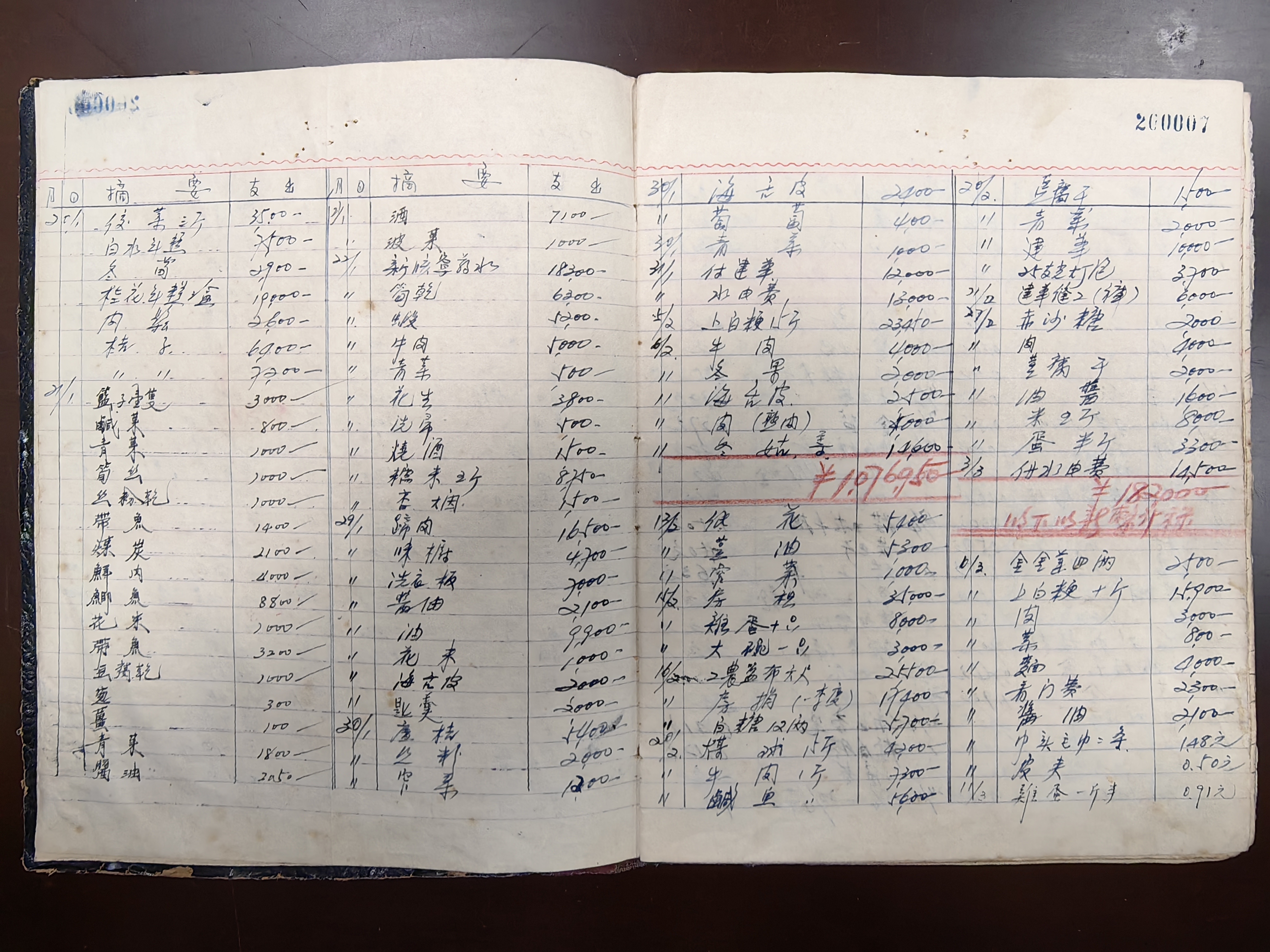

何際民父母記錄的“豆腐賬”。

虹口區圖書館工作人員為何際民頒發捐贈證書。

記賬是過日子的好辦法

何際民的父親何耀宗今年已經94歲,曾長期在郵電管理崗位工作;母親鄔建華生前曾在醫院工作,長期負責外科麻醉。兩位老人都是老黨員,一輩子勤勤懇懇。

說起記“豆腐賬”的起因,要追溯到魯迅先生。何耀宗回憶道,1951年魯迅紀念館開館,他在參觀的過程中發現,“魯迅先生有寫日記的習慣,展廳里就有一本,我發現除了記錄日常生活以外,他的日記還有記賬的作用。”這習慣是個過日子的好辦法,于是成家后,他便和妻子一起開始記“豆腐賬”。

何耀宗說,當時大家的生活捉襟見肘,家庭收入基本都花在日用開銷上,為了避免超支,合理的規劃記錄非常必要,所以許多家庭會記“豆腐賬”。細致的賬目記錄到1976年,再后來只有些零散記錄,因為“隨著社會發展,生活用度不再緊張,除了必要開銷之外還有不少富余,就沒必要靠記賬過日子了”。

何際民向虹口區圖書館工作人員講述捐贈的物件內容。

記錄中國幣制改革時期

在虹口區圖書館,“豆腐賬”記在32開黑色硬封面的本子上,兩位老人按年月日順序一欄一欄地記錄著當時的生活支出。

第一本賬從1954年11月28日記起,當天記錄著:煤球爐15000元、窗簾66500元等;1955年2月27日的賬上記錄著:赤沙糖2000元……這是當時國家使用舊幣時的賬目。

1955年3月,國家實行新幣制,新幣與舊幣兌換比例是1:10000。政策公布后的頭十余天屬于過渡期,市場上新舊貨幣都有使用。3月12日,“豆腐賬”上有了新幣記錄:桔子0.76元、水果糖0.50元;3月13日,肉0.40元、菜0.10元。

當時何耀宗的月薪是90萬元,轉換后是90元,屬于相當高的收入。何際民說,父親那時每個月分上下半月發工資,由于新中國剛成立沒幾年,市場物價還沒理順,為了保證人民生活水平的穩定,工資按照每月實物指數發放,也就是將關系到老百姓生活的米、煤等物資算出一個綜合系數,然后參照這個系數發工資。

在家庭賬本里看見生活變遷

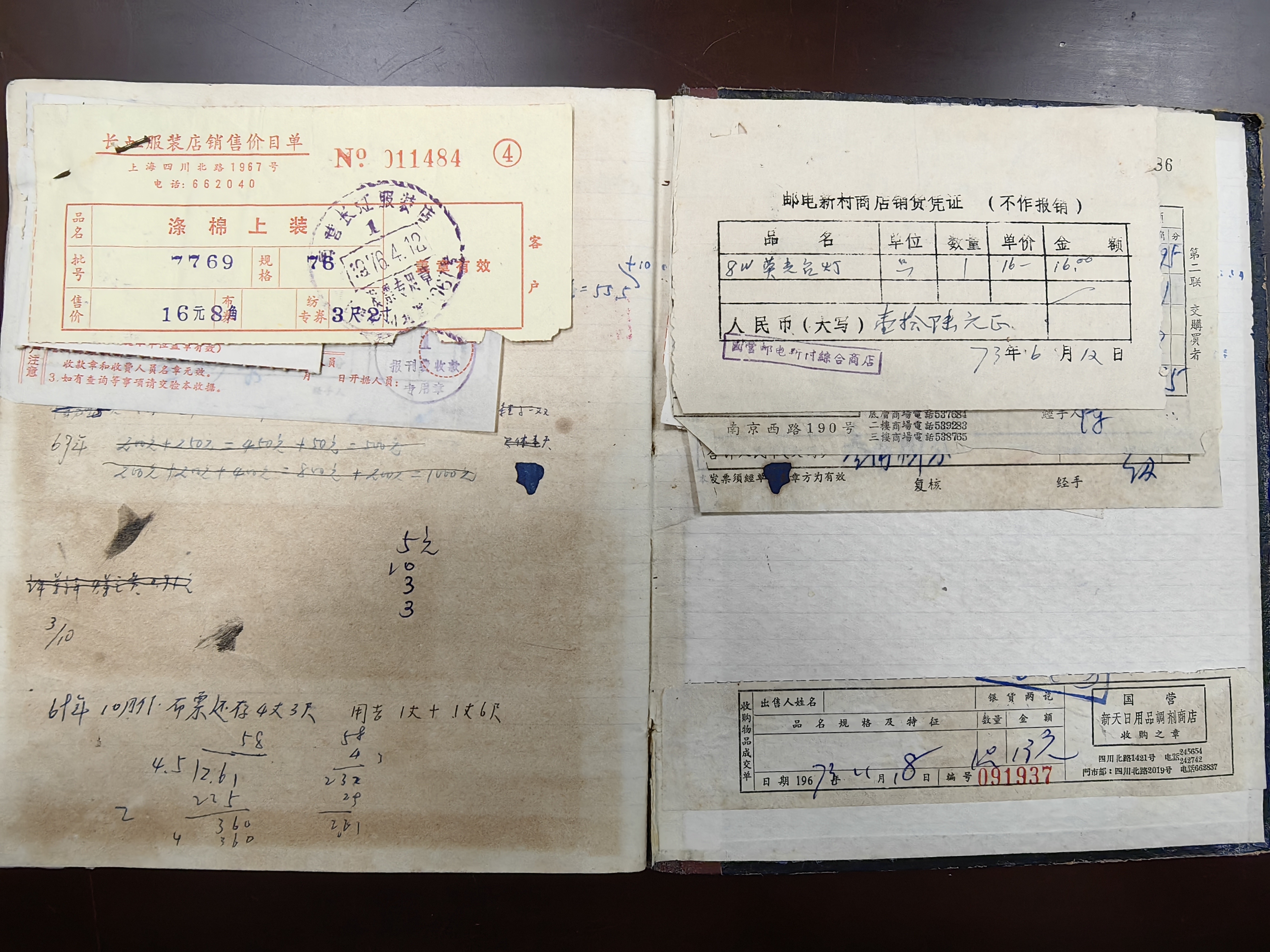

在“豆腐賬”上,還附有多張當年購物發票的原件:1973年在郵電新村綜合商店購買8w熒光臺燈16元的發票;長虹服裝店購買滌棉上裝16元8角,用了布票3尺2寸的發票;1973年2月17日北郊中學學費9元收據;郵電新村郵電支局訂閱1976年阿爾巴尼亞畫報英文版1份1.80元的收據……

何際民家當年的購物發票和收據

再仔細瀏覽,在1954年最早的賬本上,消費品類比較單一,主要是蔬菜、雞蛋、調料等,零食水果基本沒有;到了60年代,開始出現巧克力、太妃糖等商品;再到70年代,家庭支出多了水果、牛奶等食品。

改革開放前二十多年,中國社會生產力的發展和人民生活水平的變化,就藏在這一張張發票、一筆筆記錄里。

何際民感慨:“父母親當時生活的年代,市場物資匱乏,有錢也買不到東西,現在不一樣了,想買啥就買啥。特別是改革開放以后,我們國家經濟和社會發展取得了舉世矚目的成就,布票、糧票、肉票、煤球爐等統統成為了歷史,人們的生活水平得到了很大的提高。”

為了讓這些見證歷史的“豆腐賬”有個歸宿,何際民把它們捐贈給了虹口區圖書館。他說:“父母親一直教育我們不要忘記過去,要艱苦奮斗、自力更生。捐贈主要是想讓大家知道,社會發展有歷史過程,要聽黨話跟黨走,勤儉持家,努力工作,才有今天的幸福生活。”

虹口區圖書館的工作人員表示,何際民父母親的“豆腐賬”記于上世紀50年代,正是我國幣制改革時期,對研究我國幣制發展史有著重要的作用,是特別珍貴的地方文獻資料,從中可以清晰地了解到一個上海普通家庭的生活軌跡、財務狀況,以及當時社會的物價指數和經濟情況。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司