- +1

7000年前的湖湘大地飛出了中華第一神鳥,湖南人藏得也太深了

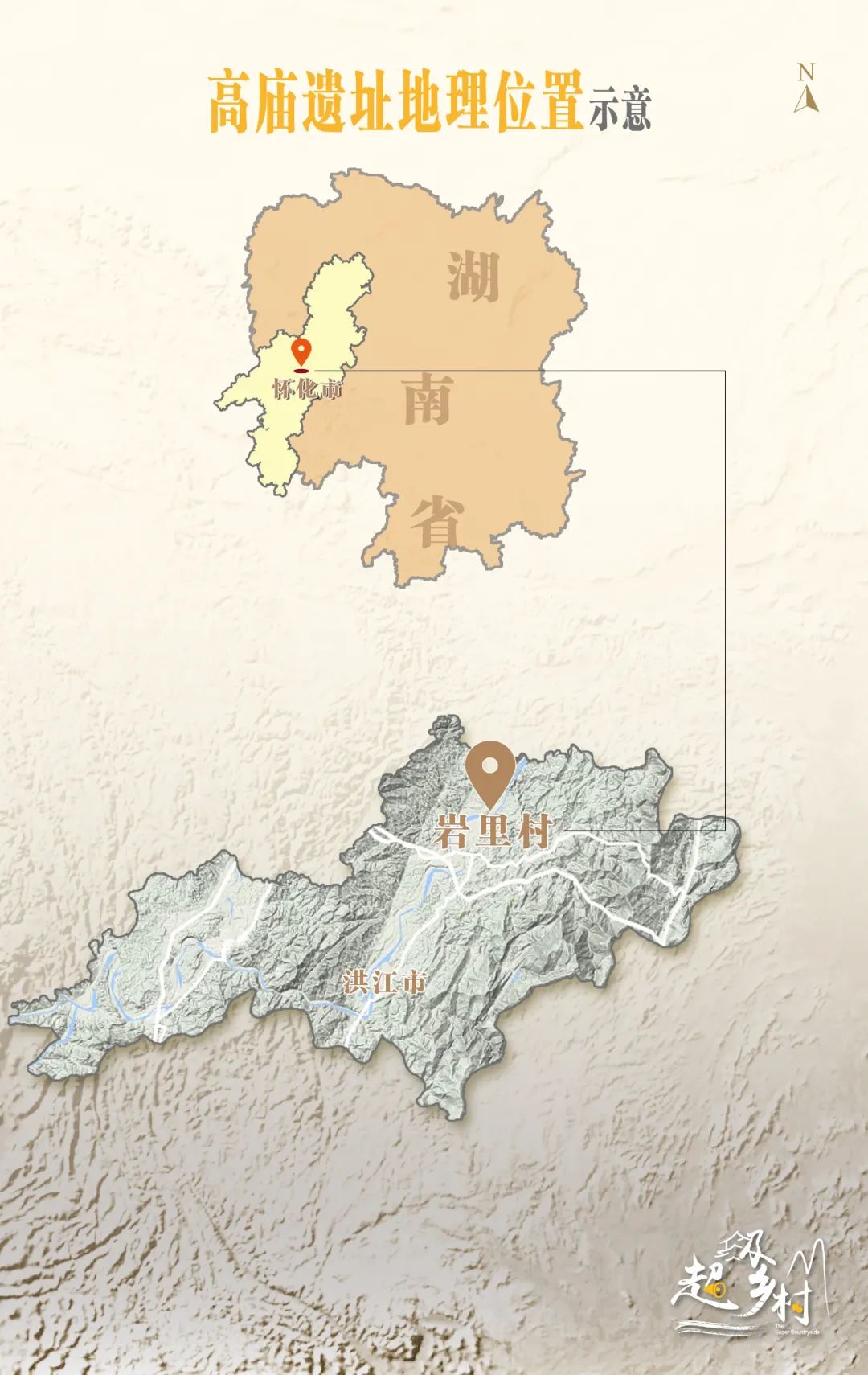

1991年,考古學家在湖南省洪江市岔頭鄉巖里村沅江北岸的臺地上,發現了一座震驚整個考古學界的史前文化遺址。

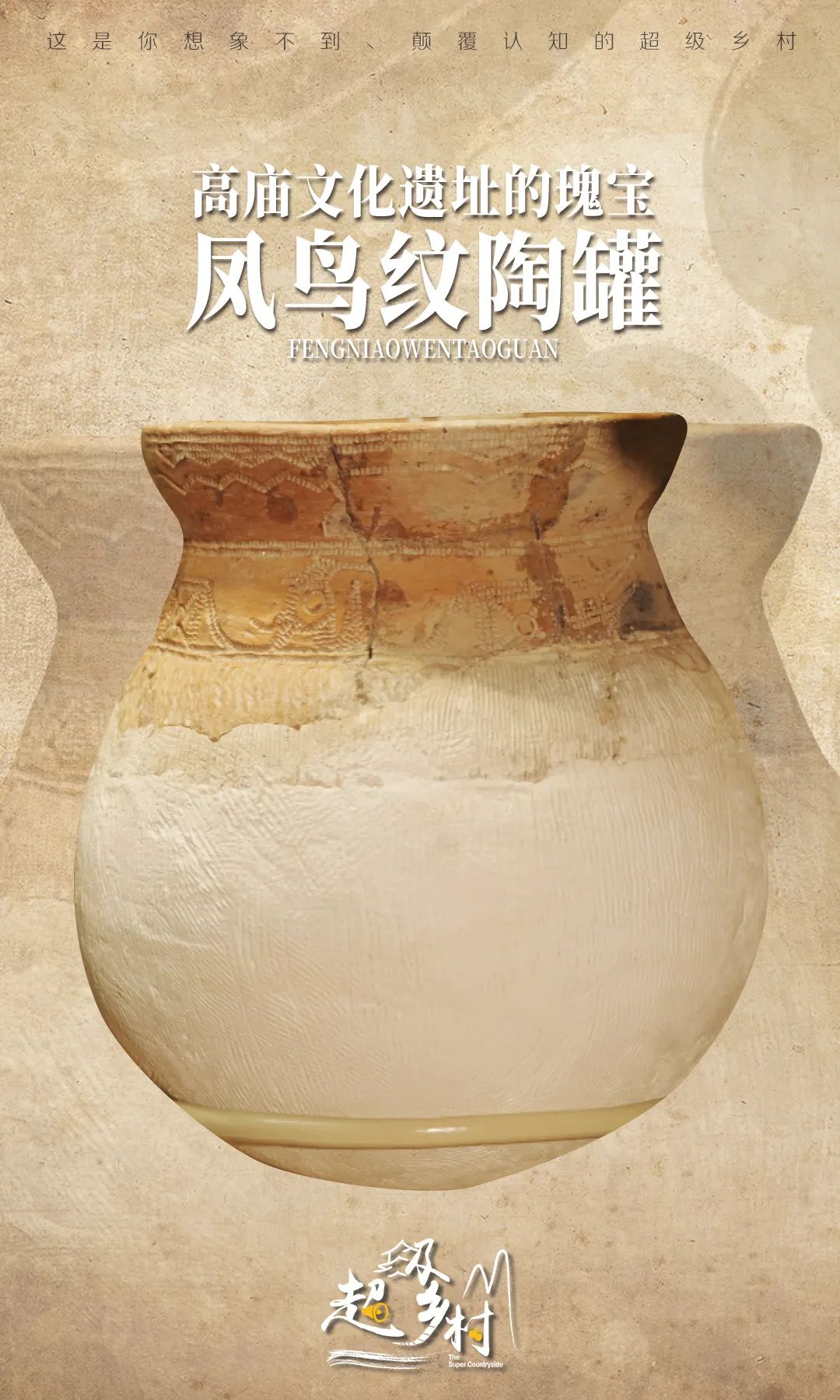

由于這座遺址所在處,曾經有一座古代廟宇,因此當地人習慣把這里稱之為“高廟”。就在這里,考古工作者發掘出了一批7000年前的陶器。

人們驚訝地發現,其中有部分陶器竟是新石器時代珍貴的白陶,而在當時,全國范圍內發掘的白陶都非常罕見。

這些白陶器物的表面,還刻有千奇百怪的紋飾,構圖之奇異,令人感到神秘莫測。

白陶是祭祀用的禮器,我們的先祖——“高廟文化”人,想通過白陶上的紋飾來傳達什么信息?

01 中國史前藝術的殿堂——高廟遺址

1985年的夏天,一位名叫楊祖沛的文物專干,來到湖南省洪江市的巖里村進行文物普查。在準備返程之際,他突然在一處土坡上發現了一些碎陶片。出于好奇,他把陶片挖了出來。當地的文化部門對于這一發現非常重視,將這些陶片送到了當時的湖南省文物考古研究所。

1990年6月,時任湖南省文物考古研究所助理研究員的賀剛,對高廟遺址作了深入細致的調查。他在一位楊姓村民家后面的土坎上,發現了許多鈣化的螺殼并夾有紅燒土顆粒,于是他大膽猜測,這里或許是一座典型的貝丘遺址。

所謂貝丘遺址,是以文化層中包含人類食用后遺棄的大量貝殼為顯著特征的古代遺址類型。高廟遺址緊鄰沅江,因此,江中大量的淡水螺,自然成為了高廟先民重要的食物來源。

隨即,賀剛帶領考古隊員用探鏟往下面鉆探,發現了一些陶片、動物骨骼、螺螄殼,而且有兩米多深,這一發現令在場的人既驚訝又激動。

考古專家基本確定了這里是一座新石器時代遺址。而令他們如此激動的原因是在此之前,湘西地區的史前考古幾乎一片空白。高廟遺址的發現,或許將為探索本區域考古學文化的發展譜系和中華文明的起源,提供新的線索。

1991年秋,考古隊來到了高廟遺址,開始了第一次發掘。

這次的發掘面積,總共400平方米。考古隊員在發掘區內清理出明清時期和戰國時代的少量遺存,接著又發現了新石器時代中晚期的屈家嶺文化和大溪文化遺存。而最下層,則是一種以前從未發現過的新石器文化遺存,在這里發現了大量的螺殼、石器、碎陶片和動物骨骼。

考古學家根據高廟遺址出土器物的類型和地層學初步判斷,高廟下層遺存的上限至少超過7000年!這究竟是一個怎樣的新石器文化遺存呢?

02 來自7000年前的絢麗藝術

在高廟遺址的第一次發掘中,最令人矚目的,是這些初看并不起眼的碎陶片。

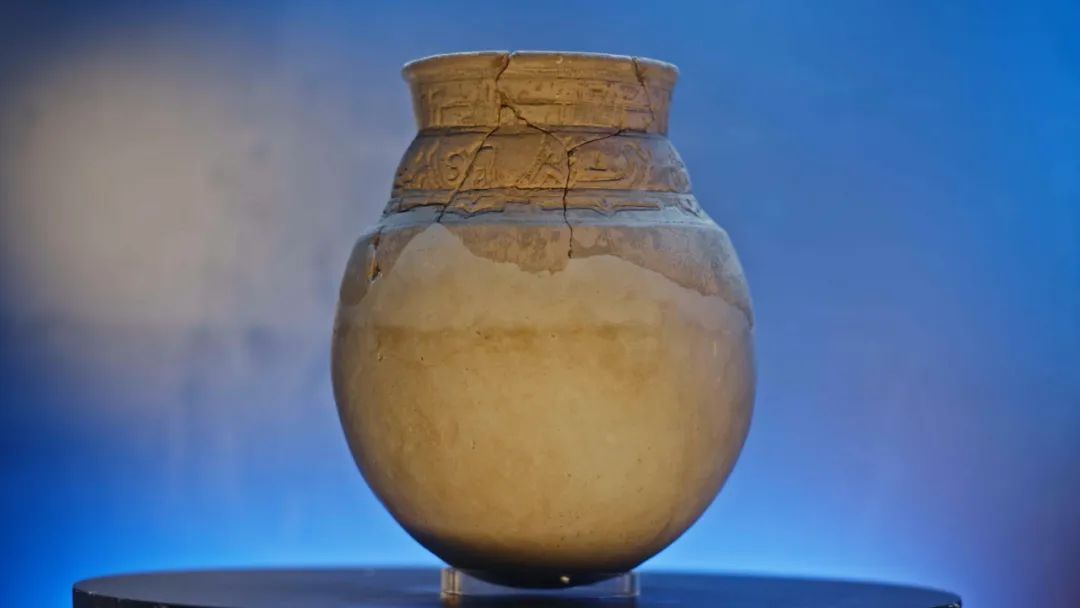

高廟下層遺存出土了大量的碎陶片,經過清理和比對,考古學家確認,其中有部分碎陶片竟然是白陶。白陶,因色澤白凈素雅,質地細膩而得名,是新石器時代珍貴的陶器。相較于紅陶,彩陶等陶器,當時白陶在全國范圍內都非常罕見。

1977年,考古學家在湖南安鄉湯家崗遺址發現的白陶,年代上限大約在7000年左右,是當時所知年代最早的白陶。

而高廟遺址的這些白陶碎片,經過北京大學考古實驗室的碳14測年分析表明,高廟下層遺存的年代竟然在距今7800年至6600年之間!這也意味著,高廟遺址的年代要早于湯家崗遺址,而考古學家通過器形與工藝的比對確認,高廟白陶同樣早于湯家崗白陶,成為了目前已知最早的白陶。

高廟白陶的制作材料考究,陶器的胎壁規整均勻,足以說明這是高水平制造工藝的產物。以7000多年前的生產力水平來看,高廟白陶可以算是當時的“高科技”產品。

然而,難度更高的,還要數高廟白陶上的紋飾制作,主要采用了篦點戳印的技法,并且構圖嚴謹。這些紋飾,極為工整細膩,仿佛事先經過電腦的排版,同時又有一種青銅器紋飾一般的浮雕感,這讓國內很多權威考古學家也感到驚嘆。他們認為,這些紋飾絕非隨意創作,它的背后必然有著特殊的含義。

但這些千奇百怪的紋飾,如同天書密碼一般,讓考古學家百思不得其解。更令人奇怪的是,一些紋飾位于陶器的外底部。這些花紋如果僅僅是審美裝飾功能,為什么會置于在人們看不到的陶器外底部呢?

03 從高廟遺址飛出的中國神鳥

2005年10月,高廟遺址迎來了第三次發掘,這一次,是迄今為止最大的一次發掘,發掘面積超過了1100平方米。

在這次發掘中,考古隊員發現了39個祭祀坑,祭祀區域的估算面積接近1000平方米。

高廟遺址祭祀區域的面積之大,時間之久遠,祭祀坑的數量之多,在整個中國同時期的新石器時代遺址中都非常罕見。

大型祭祀場所的發現,說明高廟先民已經有了成熟的神明信仰和祭祀禮俗。同時祭祀場所周邊地層中發現的大量白陶也證明了,與玉器和青銅器一樣,白陶大多是當時祭祀神明用的禮器。

如今,在湖南的一些民間風俗中,依然能夠看到這樣的祭祀方式。祭司用雙手托舉著酒碗,舉到額頭的高度,對神明進行祭拜。敬拜神明之后,祭司還會把酒杯倒扣在祭臺之上。

作為祭祀用的禮器,白陶也應如此被倒扣過來,碗底的紋飾正對天空,這紋飾形如太陽,與空中的紅日交相輝映。那么,白陶上的紋飾含義也就不難理解了。

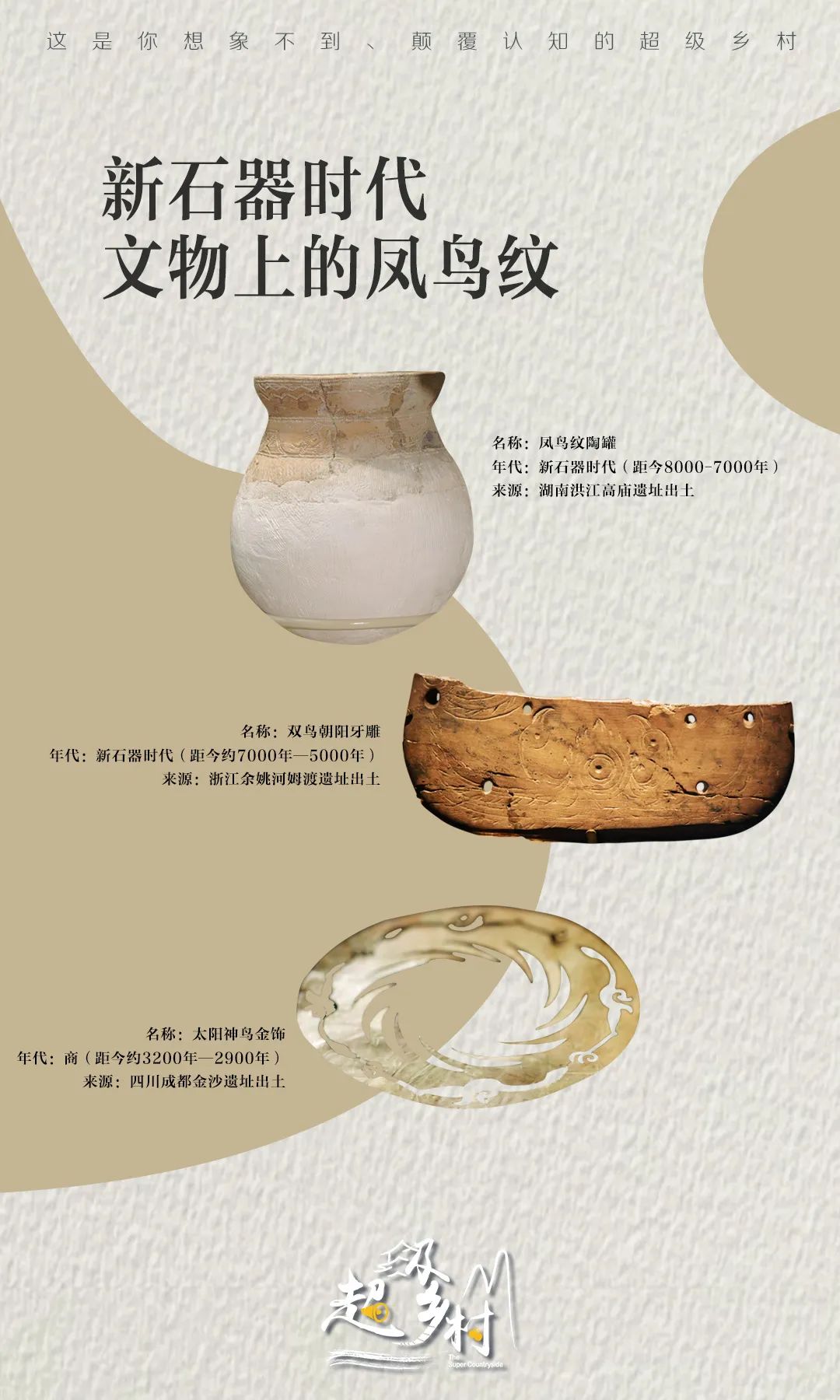

高廟白陶中十分常見就是這種形態如飛鳥的紋飾,而很多飛鳥翅膀的位置,卻戳印著形如太陽的紋飾。可見,在當時人們的意識中,這并不是普通的飛鳥,而是具有超凡力量的神鳥。

史前的人們對太陽東升西落的現象充滿疑惑,他們不理解太陽為什么可以移動,就認為肯定有會飛的東西馱載著太陽。

中國古代奇書《山海經》中也有著類似的記載:神鳥棲息在扶桑神樹上,每天馱負著太陽,從東方飛往西方。史前先民們仰望天空,幻想出一只具有超凡力量的神鳥,馱負著太陽東升西落。關于神鳥與太陽的主題,在其他考古發掘中也時有見到。

比如浙江余姚河姆渡文化遺址出土的雙鳥朝陽牙雕,四川成都金沙遺址出土的太陽神鳥金飾等等。而高廟白陶上的神鳥紋飾,很多考古學家認為,這便是中國神話傳說中的鳳凰。

而高廟白陶上的神鳥造型,與商周青銅器中的鳳凰形象如出一轍。因此,高廟白陶上的鳳鳥紋飾,便是中國已知最早的鳳凰。

生活在原始荒僻之地的高廟遠古先民們,深感人之渺茫,宇宙無盡。天空星星神秘閃爍,地上洪水肆虐,猛獸橫行。于是,他們創造了自己心中的神明體系,這珍貴精美的白陶,便被賦予了神圣的使命,成為了通靈祭器,讓它作為與上天溝通的橋梁。他們在虔誠的叩拜和禱告中,小心翼翼地詢問,祈求風調雨順、物阜民安。

高廟白陶以及陶器上的紋飾不斷向其他區域傳播,這被考古學界認為是中國史前第一次藝術浪潮。引領了東方的藝術創造,成為史前中國精神與信仰的源頭之一。

而高廟先民在思想、藝術、宗教等各方面的初創壯舉,也顛覆了人們對中國史前文明的認知。

7000多年前,在這群山環繞的水邊臺地上,神秘的高廟文化騰空而起,四方激蕩。這里是湖湘浪漫氣息的最早溯源,開創了在鄉土大地上延續至今的風俗習性。

高廟文化猶如文明的星火,在史前時期的湖湘大地上燃起了繁盛發展的火種,孕育出文明的根脈傳承至今。

從玉蟾巖的一粒稻種,到城頭山中國最早的城,再到神秘奇特的高廟文化……從遠古的文明曙光初現之時,湖湘文化就以其獨特的魅力影響著中國。

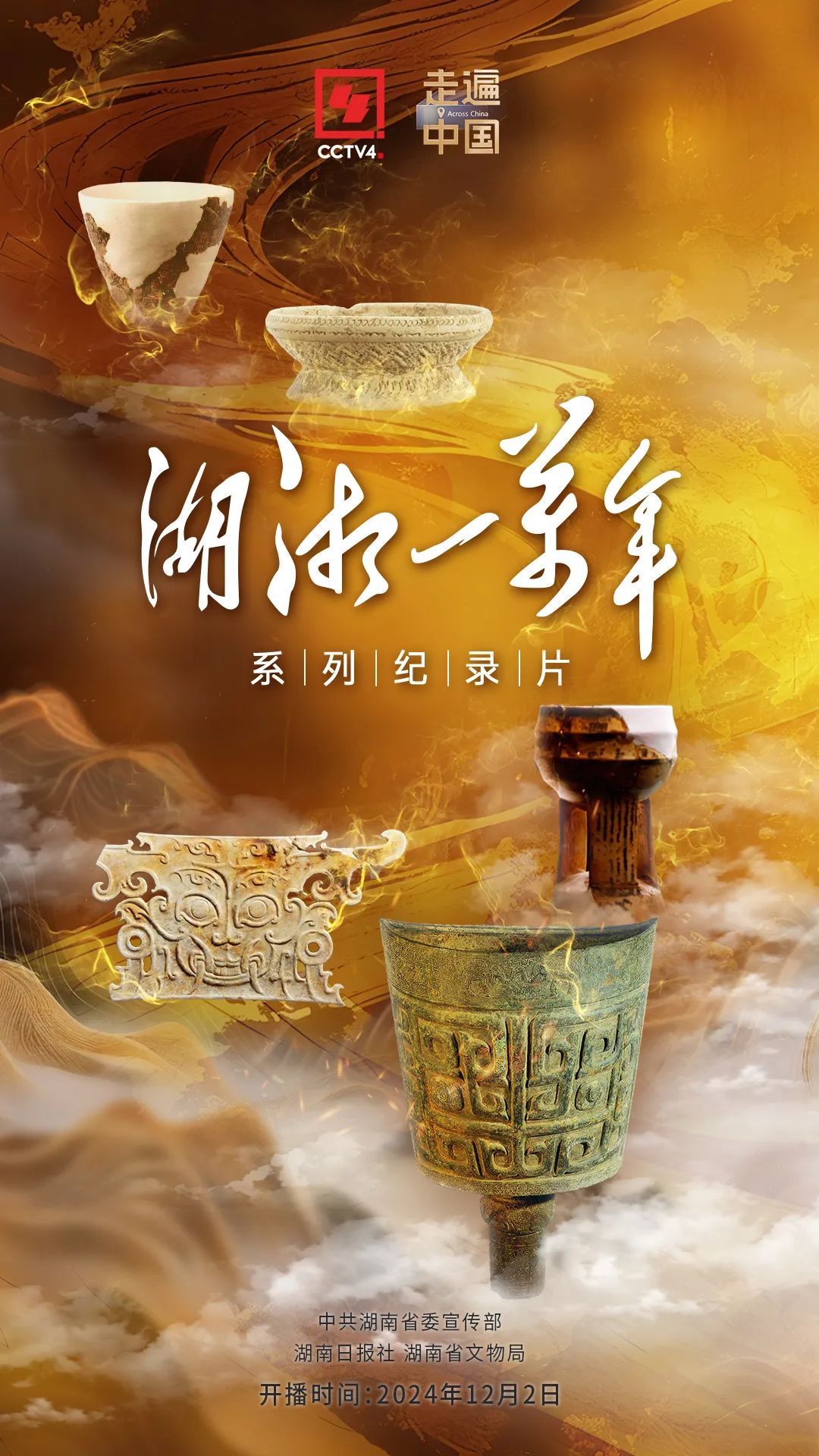

由湖南日報社、湖南省文物局聯合攝制,中央廣播電視總臺下屬中央新聞紀錄電影制片廠(集團)北京發現紀實傳媒有限公司承制的大型考古紀錄片《湖湘一萬年》(第一季)近期在央視4套開播。

《湖湘一萬年》(第一季)分《稻作之源》《鳳起沅湘》《眾城之祖》《南疆古國》《青銅迷霧》五集。本片將穿越萬年時光,重返湖湘最深的腹地家園,尋覓波瀾壯闊的湖湘史前文化歷史,為人們展現一個不為史籍所載的遠古湖南。

系列紀錄片《湖湘一萬年》(第一季)精彩來襲,讓我們跟隨節目的鏡頭,一起去感受湖湘文化的無限魅力!

*部分圖片素材來自網絡,版權歸原作者所有,如有版權問題請及時與我們聯系處理。

參考資料:

[1]紀錄片《湖湘一萬年:鳳起沅湘》

[2]紀錄片《鳳起高廟》

本文圖片均來自紀錄片《湖湘一萬年:鳳起沅湘》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司