- +1

長三角議事廳|長江經濟帶協同發展關鍵在數字與綠色雙輪驅動

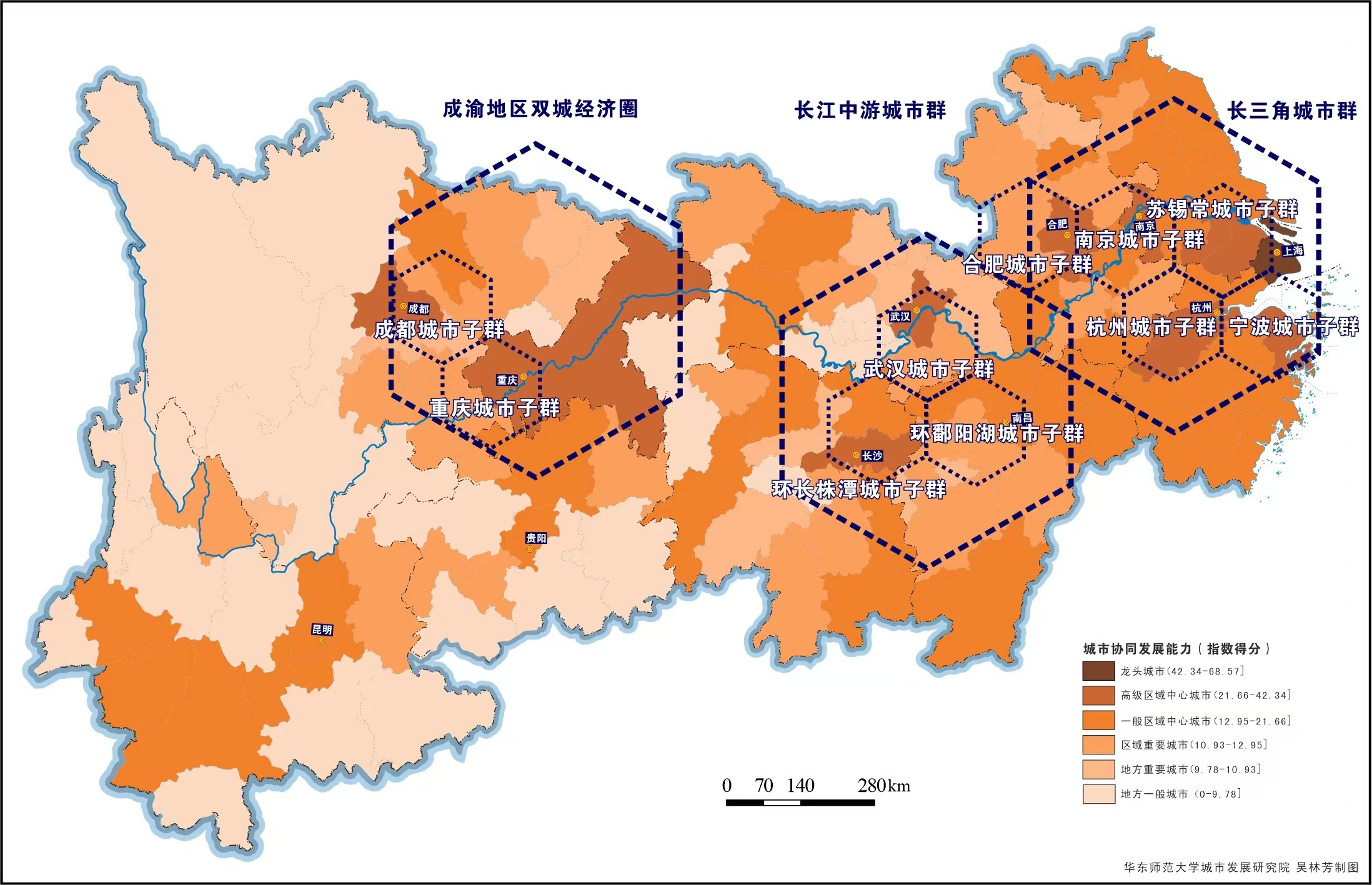

貫穿中國東中西部的長江經濟帶不僅是中國經濟的重要支柱,也是推動區域協調發展的核心區域。2024年12月12日,華東師范大學發布了《長江經濟帶城市協同發展能力指數(2024)》,該指數已經連續發布十年,持續揭示長江經濟帶在協同發展中的最新成果與面臨的挑戰。此次發布的數據顯示,綠色轉型和數字經濟已成為推動長江經濟帶高質量發展的關鍵雙輪驅動,但區域發展不均衡、生態保護壓力加大等問題依然顯現。如何應對這些挑戰,將決定長江經濟帶未來發展的走向。

2024年12月6日,重慶奉節縣,船只航行在長江瞿塘峽段水域。視覺中國 圖

長江經濟帶協同現狀:生態協同仍是薄弱環節

長江經濟帶覆蓋11個省市,人口和經濟總量占全國近一半,是中國重要的經濟區域。2024年,長江經濟帶的外貿進出口總值達到14.61萬億元,占全國外貿總值的45.2%,創下歷史新高,凸顯了其在國家經濟中的關鍵地位和強大活力。

然而,長江經濟帶的協同發展面臨挑戰。盡管在經濟、科技創新和基礎設施建設等領域取得顯著進展,生態協同仍然是薄弱環節。《長江經濟帶城市協同發展能力指數(2024)》數據顯示,四大領域的得分存在明顯不平衡。經濟領域得分為54.45分,科技創新為38.40分,交通服務為62.57分,生態領域僅為17.73分,顯示出綠色發展滯后。

進一步分析四大領域之間的關系,經濟、科技創新和交通服務的協同較為緊密,相關系數均超過0.85,表明這些領域發展密切。但生態協同與經濟發展之間的相關系數僅為0.14,較去年有所下降,反映出生態保護與經濟發展之間的不穩定性。

生態協同得分的短板揭示,長江經濟帶在推動經濟和科技創新的同時,亟須解決生態保護與經濟發展的矛盾。各地需更加重視綠色發展,尋求經濟與生態保護的平衡點。同時,通過科技創新優化產業和能源結構,推動綠色低碳轉型,提升高質量發展,將是未來的關鍵任務。

數字經濟:區域生產力提升的強勁引擎

隨著全球科技迅猛發展和產業數字化轉型,數字經濟已成為長江經濟帶推動高質量發展的核心動力之一。《長江經濟帶城市協同發展能力指數(2024)》指出,數字經濟不僅顯著推動了城市間協同發展,還在數字技術、信息基礎設施和電子商務等領域表現出強勁增長。尤其是在長三角區域,上海、杭州、南京等城市在數字化產業鏈、科技創新和大數據應用等方面已走在全國前列。

上海充分發揮全球金融中心優勢,推動金融科技和人工智能、大數據、區塊鏈等技術廣泛應用,形成了完備的數字經濟生態系統,帶動傳統產業轉型升級。杭州依托阿里巴巴等企業引領,打造了以數字零售、電商、物流和支付為一體的數字產業鏈,成為全國乃至全球數字經濟創新的標桿。南京作為長三角的科技創新重鎮,加強數字技術與創新融合,推動智慧城市建設,進一步提升了區域的數字經濟水平。

然而,長江經濟帶數字經濟發展并不均衡,區域差異依然顯著。在長三角地區遙遙領先的同時,中西部地區的數字化轉型依然滯后。許多中西部城市面臨數字基礎設施薄弱和數字人才匱乏的問題。這種“數字鴻溝”不僅制約了這些地區的高質量發展,還加劇了區域間的不平衡。如何縮小差距,加速數字經濟普及與發展,已成為亟待解決的任務。

綠色轉型:區域協同發展的關鍵支撐

長江經濟帶的綠色轉型是推動區域協同發展的關鍵議題之一。《長江經濟帶城市協同發展能力指數(2024)》顯示,盡管該地區在綠色轉型方面已取得一定進展,但生態保護與經濟發展之間的矛盾仍然突出。長江經濟帶部分城市,特別是中西部城市,綠色產業發展相對滯后,產業結構單一且污染較重,面臨較大生態壓力。

推動綠色轉型,長江經濟帶不僅要依賴政策推動,更需要通過科技創新和產業創新的深度融合加速綠色發展。發展綠色技術、能源高效利用技術和環保產業技術,明顯有助于傳統產業實現綠色轉型與提質增效。通過綠色產業與傳統產業的有機結合,可以在較短時間內提升區域綠色經濟水平,而科技創新在這一過程中起著至關重要的作用。

此外,共享綠色技術與創新成果也能夠提升整體生態效益,縮小區域間差距。長江經濟帶擁有強大的科技創新基礎,尤其是數字經濟和綠色能源領域發展迅速,應充分利用這一優勢,加速傳統產業綠色轉型。

協同發展能力指數:揭示區域差距與優化路徑

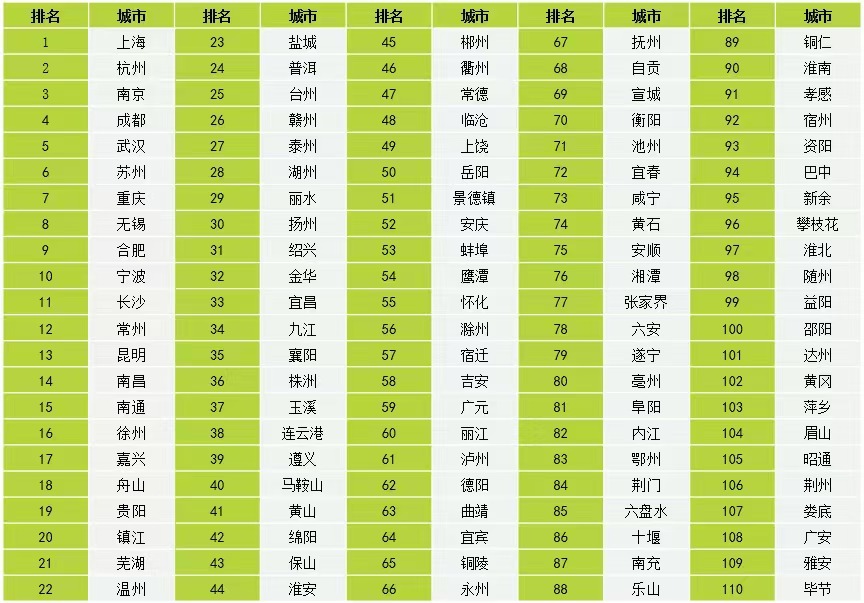

《長江經濟帶城市協同發展能力指數(2024)》的數據顯示,2024年,長江經濟帶城市綜合協同能力的平均得分為15.87分,比2023年增長了3.52%。12分以上的城市數量從2023年的65座增至75座,占比達68.18%。這一變化表明,長江經濟帶在推動區域協同發展方面取得了一定進展。

長江經濟帶的城市協同發展呈“橄欖型”結構。從指數研究報告看,上海的協同發展能力以68.57分位居第一,連續十年位居榜首,龍頭作用顯著。強大的科技創新能力、完善的基礎設施和先進的產業布局令上海成為區域內其他城市的榜樣和引領者。杭州和南京作為高級區域中心城市,也在科技創新、產業發展和生態保護方面表現突出,推動了區域內部的協同合作,并深化與周邊城市的互動,成為高質量發展的重要推動力。

然而,中西部地區如達州、黃岡等城市,雖然具備豐富的自然資源和獨特的地理優勢,但在產業結構、科技創新能力和基礎設施建設等方面的滯后,制約了其發展潛力。許多中西部城市尚未形成有效的協同發展機制,與長三角、成渝等發達區域的差距逐漸拉大。

因此,長江經濟帶亟須加強中西部地區的協同發展,推動城市間的優勢互補。一方面,國家和地方政府應通過精準的政策設計,推動中西部的數字化轉型,提升產業創新和基礎設施建設能力。通過政策傾斜和資金支持,加速這些地區的基礎設施建設和數字經濟發展,縮小與沿海城市的差距。另一方面,長江經濟帶城市間應加強資源共享與合作,長三角地區可以通過共享科技創新資源和推動產業協同,幫助中西部提高產業結構層次和競爭力。此外,還應加強地區間人才交流與培訓,引導更多創新型人才進入中西部,提升其科技創新能力。

長江經濟帶城市綜合協同能力得分排名

圖片為作者自繪

政策建議:五項行動推動經濟與生態雙重突破

在推動長江經濟帶協同發展的過程中,政策引導至關重要。《長江經濟帶城市協同發展能力指數(2024)》提出了五項政策建議,旨在突破綠色與數字化瓶頸,促進共同富裕。

首先,繼續推進長江大保護戰略,優化生態保護機制,確保生態保護與經濟發展協調推進。重點是加大對生態恢復的支持,提升執法監管能力,保障長江生態系統的可持續性。

其次,推動科技與產業創新的深度融合,構建跨區域創新共同體,提升整體創新能力。同時,通過支持創新型企業、推動傳統產業綠色轉型、加速數字經濟與綠色產業融合,促進技術與資本合作,縮小發展差距。

此外,建議加大對中西部城市的扶持,特別是基礎設施和數字經濟建設。加強這些城市的協同發展能力,創造更多經濟發展機會,幫助其追趕沿海城市。并且,重視長江文化的傳承。加強文化保護與傳承,不僅能增強區域文化認同,還能推動文化旅游等產業,注入新的經濟動能。

這些政策建議的核心目標在于通過協同發展實現經濟與生態的雙重突破。隨著長江經濟帶各區域不斷強化協同,深化科技創新、產業升級和生態保護的相互融合,長江經濟帶將更加高效地推動共同富裕的實現。

(本文作者易臻真系華東師范大學城市發展研究院副教授、教育部人文社科重點研究基地·中國現代城市研究中心研究員)

-------

“長三角議事廳”專欄由教育部人文社會科學重點研究基地·華東師范大學中國現代城市研究中心、上海市社會科學創新基地長三角區域一體化研究中心和澎湃研究所共同發起。解讀長三角一體化最新政策,提供一線調研報告,呈現務實政策建議。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司