- +1

異域拾異|玩出未來:用卡牌游戲反抗零工經濟中的游戲化

【譯者按】:

隨著“外賣”逐漸成為當代中國都市生活中不可或缺的一環(huán),穿行在都市中配送一份份餐食的騎手們的日常工作也得到越來越多的學者與媒體的關注。今天,在一篇篇研究和報道之后,幾乎所有人都意識到,外賣騎手似乎是一群“被困在系統(tǒng)里的人”,他/她們要在脆弱且不穩(wěn)定的工作環(huán)境中,應對外賣平臺上越來越精密的游戲化設計(如排名系統(tǒng)、積分獎勵)和越來越復雜的不透明算法共同構成的控制網絡。在此語境下,《玩出未來》正是一篇打破常規(guī)的介入性研究:一群年輕的英國學者(兩位社會學家和一位設計師)希望超越現(xiàn)象描述和理論建構,將研究真正帶入到騎手們的生活之中,因此他們并未停留在訪談和田野中,而是選擇反其道而行之,創(chuàng)造一款“反游戲化”的卡牌游戲,讓騎手們在游戲中扮演不同角色,與研究者共同探討如何改善工作環(huán)境。作為跨國研究項目“做零工”(Doing Gig Work)的一部分,《玩出未來》不僅向我們展現(xiàn)了當代社會學方法的多樣性,也使我們能夠重新想象社會學介入社會的替代性可能。

“休息一下?” 插圖:尤努茨·杜勒米策(Ionu? Dul?mi??)

問題出在我們身上。我們只在彼此之間抱怨,卻不在重要的地方發(fā)聲。

——迪安卡(Dianka),Deliveroo和Uber Eats騎手

前言

近七年來,外賣平臺騎手們針對工作條件的抗議遍及英國和世界各地,引起廣泛關注和強烈反響。在英國,這類抗議行動最早可追溯至2016年,當時倫敦的Deliveroo騎手因反對新的薪酬方案,展開了為期六天的抗議。隨后,這種集體行動迅速在全國和世界范圍內蔓延開來:據(jù)統(tǒng)計,2015年1月至 2019年7月期間,全球共發(fā)生了324次平臺工人抗議活動(Joyce等,2020)。然而,自2020年3月新冠疫情暴發(fā)以來,歐洲地區(qū)的罷工活動明顯減少(Bessa等,2022)。就英國而言,這種下降趨勢主要源于兩個因素:一是勞動力的高流動率,二是工人組織開始轉向工會化和法律途徑維權(Woodcock & Cant,2022)。

正是在這樣的背景下,本研究于2020年9月啟動,當時正值英國第一次和第二次封鎖之間。2021年4月,我們(主要研究員和兩位同事)為曼徹斯特的平臺外賣騎手組織了一場線上工作坊,這里也是我們最初開展民族志田野研究的地方。工作坊借鑒了從2020年9月開始的實地調研成果,包括以 Deliveroo和Uber Eats騎手身份進行的參與式觀察,以及與兩個平臺的工人進行的15次深入半結構化訪談。通過利用這些民族志田野數(shù)據(jù)來設計和開展工作坊,我們響應了多模態(tài)民族志(multimodal ethnography)研究的新趨勢(Pink,2011;Varvantakis & Nolas,2019),致力于在研究主題、研究數(shù)據(jù)以及不同類型的數(shù)據(jù)之間建立起有機聯(lián)系。

我們開發(fā)了一種名為“反游戲化的卡牌”(cards against gamification)的創(chuàng)新方法,旨在探索如何在一個看似不愿罷工的勞動群體中重新凝聚和調動集體行動力量。在整個民族志研究過程中,我們發(fā)現(xiàn)騎手們很難組織起來,原因包括工作模式的差異(有時受平臺限制)、不同的文化和族裔背景,以及分享個人經歷時的顧慮。這次線上工作坊和方法讓我們得以將六名騎手聚集在一個安全的環(huán)境中展開深入對話。基于民族志的發(fā)現(xiàn),本次活動有兩個目標:一是以集體方式更深入地探討騎手們普遍面臨的問題,二是描繪工作的未來圖景。

在接下來的“為何要玩”部分,我們將探討這個工作坊在整個研究項目中的定位,把它置于零工經濟研究和英國(特別是曼徹斯特地區(qū))騎手集體組織的語境下進行討論。我們將詳細說明民族志方法收集的實證數(shù)據(jù)如何影響了工作坊的設計。同時也會討論由于新冠疫情而對最初概念構想做出的一些調整。

在第二部分“反游戲化的游戲”中,我們將描述我們采用的創(chuàng)造性和游戲化方法,它與外賣配送平臺用來進行算法管理的功利主義游戲元素形成對比。隨后將介紹工作坊的結構、進程以及參與者構成。

在第三部分“如何去玩”中,我們認為工作坊期間用于吸引工人參與的角色扮演卡牌游戲并不只是一種消遣活動,而是一種方法論和認識論工具,用于批判性地探討我們的研究主題。我們借助民族志數(shù)據(jù)來說明工作坊的內容是如何通過兩種類型的卡牌構建的:“故事牌”(Stories)用來記錄騎手在工作中遇到的常見問題,以及“角色牌”(Roles)用來指定在改善工作條件方面可以發(fā)揮作用的利益相關者。

在第四部分“玩出作用”中,我們將展示工作坊的主要成果,它們可以分為三個主題:在騎手之間建立同理心和團結感,形成關于這份工作的共同知識庫,以及重新構想零工經濟中其他利益相關者在改善工作條件方面可以發(fā)揮的作用。

最后一部分“再玩一局”就如何推進這個游戲展開討論。我們提出的建議包括:印制卡牌并分發(fā)給工人和公眾以促進更有成效的面對面互動、將游戲開源上線,以及與工會合作以接觸更多騎手。

為何要玩

過去十多年來,數(shù)字平臺徹底重塑了全球的社會生活,它們所提供的數(shù)字基礎設施如今中介著不同用戶群體之間的大量互動。工作領域尤其受到這些平臺的深刻影響,由此催生了所謂的零工經濟(gig economy),在這種經濟形式中,勞動力的供給和需求通過勞動力平臺得以對接(Graham & Woodcock,2018)。所謂“零工經濟”,是指一個以短期不穩(wěn)定工作而非固定工作為主的勞動力市場。這種依托平臺的工作近年來受到諸多批評,包括:它可能導致工作被分解成原子化的任務,從而削弱工作作為社會結構支柱的作用(Pesole等,2018);通過算法管理工作來加強數(shù)字控制和規(guī)訓(Rosenblat,2018);以及它給工作場所的組織化和工會化帶來的挑戰(zhàn)(Woodcock,2017)。

由于工作的普遍不穩(wěn)定化,學界對零工經濟的研究興趣很大程度上在于借鑒工人的親身經歷,并在可能的情況下為他們的組織行動提供幫助(Popan,2021;另見Briziarelli,2018;Cant,2020;Tassinari & Maccarrone,2020)。我們的研究雖然也遵循這一傳統(tǒng),但研究開展時曼徹斯特的平臺外賣騎手已經不再有集體組織行動。盡管 2019 年 3 月中旬在曼徹斯特發(fā)生過兩次罷工,但此后再無任何抗議活動。當時在工人世界工會(Industrial Workers of the World)曼徹斯特分會的傳單和標語支持下,有 40 名騎手參與了罷工,這大概是當時該市全職騎手的 80%。盡管罷工導致Deliveroo 曼徹斯特辦公室關閉,辦公室員工被遣送回家,但它并未改善工作條件(Popan,2021)。相反,一些發(fā)起抗議的騎手的賬號則被永久停用。

兩年半之后,不難理解,我們的受訪者對再次組織罷工的態(tài)度變得十分謹慎。“你根本沒法參加罷工,它們會封掉你的賬號。我不想冒這個險,不想丟掉我的賬號。”這是查理(Charilie)的原話,也是許多騎手的心聲,這位27 歲的騎手在 Deliveroo 工作已經兩年多,親眼見證了上次罷工的災難性后果。2020年秋季,Deliveroo和Uber Eats新增了大量騎手,這讓組織罷工所需的人數(shù)更難湊齊。許多新加入的騎手選擇開車送外賣,他們在城市里來去匆匆,甚至沒能加入2019年組織抗議時用的WhatsApp群(Popan,2021)。這些群組主要由男性主導,女性騎手往往不受歡迎,而那些租用他人賬號的無證移民,因為語言不通也很難融入進來。種種因素交織下,計劃于2020年12月在曼徹斯特展開的爭取公平工作條件的罷工最終未能實現(xiàn)。

基于這些考慮,我們在設計工作坊時首要解決的就是騎手們各自為戰(zhàn)的問題,正如文章開頭迪安卡(Dianka)所說的那樣。我們希望創(chuàng)造一個能夠培養(yǎng)集體意識的環(huán)境。最初,我們想要將已經接受過訪談的騎手與其他利益相關者(包括工會、合作社和研究這一領域的學者)聚到一起,共同規(guī)劃平臺外賣配送的未來。但當我們意識到騎手們的孤立處境如此嚴重,且他們對提出集體解決方案的顧慮如此明顯時,我們決定先著手加強騎手之間的聯(lián)系。因此,我們最終只邀請了騎手參加工作坊,并特意吸引了一些在平常不太可能相遇的不同背景的騎手參與進來。

在設計游戲的過程中,我們還注意到一個重要現(xiàn)象:平臺在積極培養(yǎng)騎手的企業(yè)家意識(entrepreneurial subjectivity)。平臺在全球擴張時喜歡用“靈活自由”(being flexible)和“當自己的老板”(being your own boss)這樣的說法來吸引工人加入。我們希望通過工作坊讓騎手們通過共同反思并分享工作經歷來培養(yǎng)彼此間的同理心,這種分享對每個人都有益處。騎手們有時也會接受并認同這種企業(yè)家式的論述和態(tài)度(Barratt 等,2020;Gregory & Sadowski,2021),他們將賺取更多收入視為個人責任。這種企業(yè)家式思維表現(xiàn)在多個方面:從在WhatsApp上炫耀自己可觀的收入,到使用多個應用程序以避免等待訂單,再到聲稱只要足夠努力就能彌補每單收入的下降。雖然平臺對騎手的算法管理依賴于競爭、個人主義和企業(yè)家精神,但我們的游戲設計則著重于團隊合作和協(xié)作。

平臺與零工工人之間存在明顯的信息不對稱,導致平臺缺乏透明度和問責制。這種不平等關系在騎手與客戶和餐廳的日常互動中尤為明顯:客戶和餐廳的負面評價或投訴可能導致騎手受到處罰甚至賬號停用,而騎手卻很少有機會為自己申辯。在我們的訪談中,一些騎手反映他們曾遭遇街頭襲擊、種族歧視或性騷擾。他們還對地方當局表示不滿,認為當局對他們關于停車罰款、禁止進入步行區(qū)或車輛被盜等投訴都置之不理。更令人擔憂的是,騎手之間也存在缺乏理解甚至互相敵視的情況。基于這些訪談發(fā)現(xiàn),我們將游戲設計成一個角色扮演活動,希望增進騎手之間的團結與合作。我們準備了七張不同的“角色牌”,讓騎手分別扮演地方當局、餐廳經理或平臺 CEO 等角色,思考如何從不同角度解決具體問題。通過這種方式,我們希望騎手們能夠探索與那些議程往往與他們相左的利益相關方建立聯(lián)盟的可能性。

反游戲化的游戲

平臺工作的特點是對執(zhí)行零工任務的個人進行算法化管理。由于缺乏面對面的直接監(jiān)管,工作管理要么通過自動化輸出控制這種直接方式進行,要么通過排名和信譽系統(tǒng)來確保動機和承諾的間接方式進行(Krzywdzinski & Gerber,2021)。后一種策略被稱為游戲化(gamification),它希望基于游戲系統(tǒng)和指標來重構社會行為(Behl 等,2021;Woodcock & Johnson,2018)。

游戲化策略可以追溯到 20 世紀初,當時工作場所的強制手段被游戲所取代(Burawoy,1979)。讓工人面對挑戰(zhàn)而不是懲罰,會激發(fā)他們戰(zhàn)勝游戲的欲望,最終使工人們“心甘情愿”地接受現(xiàn)狀(manufacturing of consent)。零工經濟能夠非常詳細地設計和跟蹤挑戰(zhàn)以及工人克服挑戰(zhàn)的進度,將游戲化提升到了一個新的水平。正如薩拉·梅森(Sarah Mason,2018)所說,評分系統(tǒng)衡量工人戰(zhàn)勝游戲的能力,“利用了我們想要服務于他人、被人喜歡、做好事的愿望”。

游戲化對騎手的影響尤其顯著,因為騎行常常被看作不太“嚴肅”的出行方式(Aldred,2015;Bennett,2019;Furness,2010)。外賣配送平臺自創(chuàng)立以來就一直在利用自行車兼具工作和娛樂的雙重屬性(Popan & Anaya-Boig,2022)。從騎手的角度來看,他們也被平臺“玩弄”:平臺不承認他們是雇員,有時甚至質疑他們的工人身份,而是將他們描述為自由職業(yè)者,甚至只是平臺用戶,在從事所謂的“零工”。換言之,他們不是在工作,而是在“正經工作”之余玩耍。盡管我們和許多平臺勞動研究者一樣反對這種錯誤分類(另見 De Stefano,2019;Woodcock,2021),但零工經濟中游戲化的工作體驗確實成為吸引人們持續(xù)工作的重要因素(Krzywdzinski & Gerber,2021)。

我們的工作坊也采用了游戲的形式,但與平臺不同,我們不是用它來控制勞動力,而是用它來挑戰(zhàn)算法控制和零工經濟特有的工作安排。游戲方法(如讓參與者創(chuàng)作圖畫、照片或拼貼畫)在以往主要用于游戲和兒童研究領域(Barker & Weller,2003;Leeson,2014;Mizen & Ofosu-Kusi,2010;Quiroz等,2014)。但正如弗拉納根(Flanagan,2009:1)所說,游戲和玩耍不僅能提供娛樂,還可以作為創(chuàng)造性表達的媒介、概念思維的工具,以及探討和處理社會問題的手段。我們認為,游戲不僅具有發(fā)展和教育功能,它還可以作為一種方法論和認識論工具,幫助我們思考和探討特定的研究主題(Varvantakis & Nolas,2019:373)。

游戲與軍事也有著密切的聯(lián)系,因為它提供了在行動前演練戰(zhàn)術和策略的機會。比如,國際象棋就提供了一套可以用來模擬軍事對抗的抽象表征。因此,戰(zhàn)爭游戲一直是軍工復合體和電子游戲產業(yè)的重要組成(Hammar & Woodcock,2019)。但在我們設計的卡牌游戲中,游戲不是用來規(guī)劃軍事行動,而是為騎手們提供一個反思工作經歷并構想改善工作條件的空間。游戲在探索替代性可能(alternatives)方面也有一段激進的歷史,例如凱盧瓦(Caillois,2001:12)就發(fā)現(xiàn)了游戲中蘊含的超現(xiàn)實主義潛力。通過游戲,工人可以“在短暫的時間里擺脫工人身份,以超現(xiàn)實主義的方式成為別的存在”(Kristensen & Wilhemsson,2017: 393)。同樣,電子游戲也很好地展示了這種張力:一方面它強化了當代資本主義的動力,另一方面又為激進實驗和批判提供了空間(Woodcock,2019)。

我們在工作坊中使用卡牌游戲來集體處理訪談中發(fā)現(xiàn)的個人不滿(grievances),試圖挑戰(zhàn)零工經濟中盛行的個人主義和企業(yè)家精神話語。我們讓研究參與者從一副牌中抽牌并扮演不同角色,這種做法也是對既定研究規(guī)范的一種挑戰(zhàn)。開發(fā)新的研究手段本質上是一種邀請:鼓勵人們發(fā)揮創(chuàng)造力,打破和質疑我們領域內固有的研究慣例,同時激發(fā)出“重新發(fā)明社會和環(huán)境關系的情感與回應”(Back & Puwar,2012: 9)。

如何去玩

工作坊于2021年4月26日舉行,由三位作者共同主持,每位作者在游戲設計和方法構想等不同方面各有貢獻。其中波潘(Popan)負責游戲所依據(jù)的民族志研究工作,他在曼徹斯特花了九個月時間,以Deliveroo和Uber Eats騎手的身份進行參與式觀察,深入了解了騎手們的工作現(xiàn)狀。這些第一手經驗為游戲中“故事牌”的內容提供了扎實的基礎。同時,他還借鑒了自己的博士研究經驗——將烏托邦思維作為一種方法來探索城市擺脫汽車依賴的替代性可能——為游戲注入了面向未來的視角。

佩雷斯(Perez)則帶來了豐富的協(xié)同設計經驗。他此前曾與多個組織和社區(qū)團體合作開發(fā)參與式工具。在這個項目中,他采用了類似的協(xié)作方式,精心設計了讓騎手們能夠展開集體討論的環(huán)節(jié)。他不僅規(guī)劃了富有創(chuàng)意和吸引力的工作坊流程,還努力營造安全的交流氛圍,鼓勵知識分享和深度參與(Bustamante 等,2021)。此外,他還根據(jù)波潘收集的民族志見解設計了整套卡牌。三作伍德科克(Woodcock)在過去五年里一直在研究外賣騎手群體,實地考察范圍遍及倫敦、南非和印度。他既是研究者也是組織者,在游戲環(huán)節(jié)的設計上,他借鑒了自己參與電子游戲工人組織活動和主持游戲工作坊的經驗。作為“來自基層的筆記”(Notes from Below)項目的一部分,在這些工作坊中,他曾嘗試制作關于工人組織問題的小型電子游戲。雖然他的研究成果沒有直接用于游戲設計,但他參與了游戲環(huán)節(jié)的具體實施。

我們邀請了六名此前接受過訪談的騎手參加游戲,最終有五人出席。他們年齡從二十出頭到三十多歲不等,其中四人是移民,一人是女性。這個樣本反映了英國外賣騎手群體的整體社會人口特征,即以移民為主,女性為少數(shù)(Popan & Anaya-Boig,2022)。

工作坊采用了兩個數(shù)字平臺同步進行。我們使用Zoom作為視頻會議平臺來主持整體討論和分組討論,具體討論結構將在下文描述。我們還使用了可視化協(xié)作平臺Miro來進行游戲環(huán)節(jié)。同時使用這兩個平臺的好處是參與者可以通過手機遠程訪問并參與討論。

工作坊開始時,研究團隊首先介紹了活動目標并說明了一些技術細節(jié),比如我們將使用的平臺和將要收集的數(shù)據(jù)(視頻錄制)。這個階段對于統(tǒng)一預期、展示我們邀請他們參與研究的動機的透明度很重要。

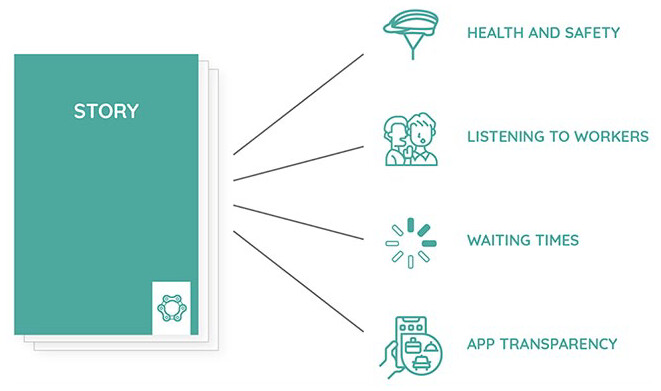

第一個環(huán)節(jié)討論了在研究第一階段收集到的一些民族志見解。我們將參與者分成兩個小組,一組兩人,一組三人,每組都配有一名研究人員引導。這樣分組的主要目的是為他們創(chuàng)造一個可以自由交談和表達的安全空間。小組規(guī)模也確保每位參與者都有充足的時間來分享想法。在這個環(huán)節(jié)中,我們準備了一副牌,其中包含了在實地調研期間騎手們提出的最突出的問題,并將它們分為四類(圖一):應用透明度(算法如何分配工作或計算騎手費用)、等待時間(關于訂單分配和餐廳取餐的長時間等待的投訴)、傾聽工人聲音(當他們對低評分、未付款和付款問題、賬號停用、處罰提出申訴時)以及健康與安全(在惡劣天氣下長時間工作、交通事故和街頭襲擊)。這樣的分類參考了傳統(tǒng)撲克牌的花色設計邏輯:紅桃、梅花、方塊和黑桃。

我們將騎手的不滿稱為“故事”,并將其分為四類放在卡片上:應用透明度、等待時間、傾聽工人聲音以及健康與安全

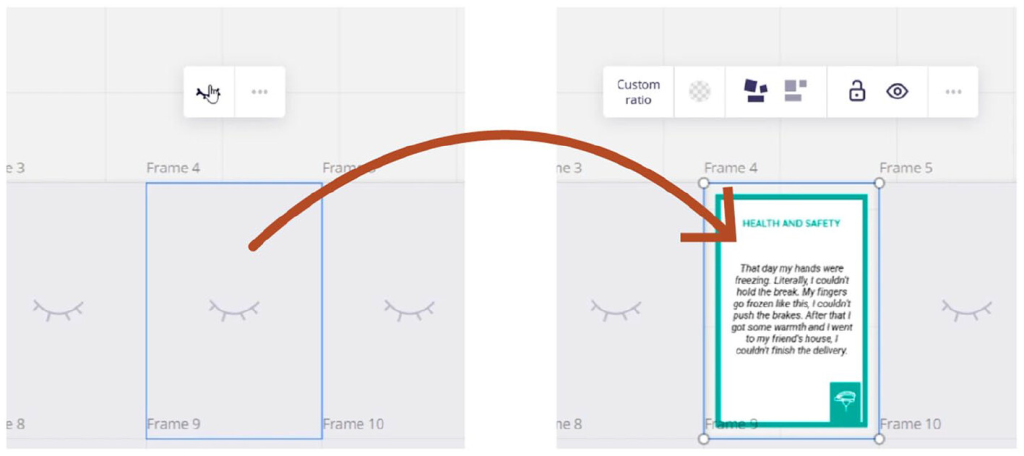

我們使用 Miro 的“隱藏”功能隱藏了所有卡牌的內容,這相當于在實體環(huán)境中將卡牌面朝下擺放。我們選擇在Zoom 之外使用 Miro 是為了增加互動性,試圖重現(xiàn)面對面游戲的一些特點。Miro 相當于一個在線協(xié)作白板。通過與 Zoom 的屏幕共享功能結合使用,我們可以實時看到參與者在游戲中的互動,并且可以操控游戲空間(如圖二所示)。我們認為這提供了一種類似于實體操作卡牌的數(shù)字體驗,允許在游戲的不同階段揭示信息——例如在圖三中關于轉向討論健康和安全的內容。

從牌堆中抽出一張“故事”卡,它強調應用透明度問題,參與者則需要回應卡牌上的故事

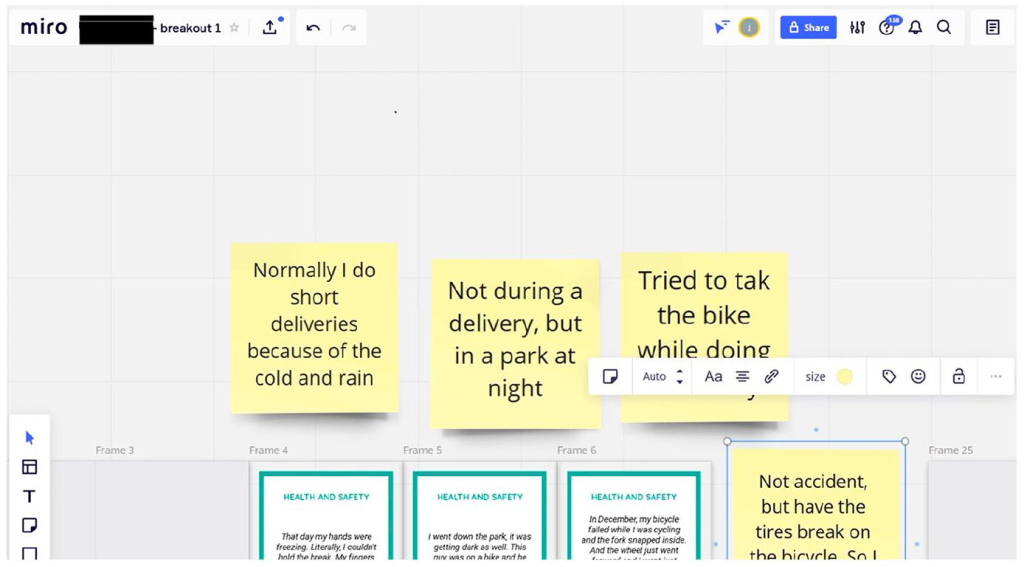

工作坊討論過程中參與者的筆記

玩法方面,我們要求參與者從牌組中選擇一張牌,然后由引導者將其展示出來。這個過程如圖二所示:點擊帶有風格化閉眼圖案的灰色卡牌,它就會變成一張彩色的“明牌”(revealed),顯示主題和引述。在 Miro 平臺上,其他玩家光標的可見性提供了一個機會,可以看到哪些卡牌被選中,從而重現(xiàn)了一定程度的互動性和參與感。這為Miro/Zoom上的討論提供了焦點,同時也提供了可以在游戲過程中隨時參考的文本。

隨機性的主要優(yōu)點在于沒有預設的討論議題。雖然我們從訪談引述中選擇內容并將其設計成一副牌組供參與者抽取,但討論的話題均由騎手們自己產出的。這種方法呼應了類似研究中使用參與者繪畫等視覺提示(visual prompts)的做法。這些人造物在用于訪談時,可以幫助研究那些難以用語言表達的經驗層面(Bagnoli,2009;Gauntlett,2007)。物品啟發(fā)法(object elicitation)依賴于蓋弗(Gaver 等,2004)的“文化探針法”(cultural probes),這是一種源自設計研究的方法,試圖明確地激發(fā)參與者的回應(Hoskins,1998)。這些探針已經從單純的“物品”逐漸發(fā)展成為經驗性的“參與過程”的一部分(Holmes & Hall,2020;Woodward,2016)。

在我們的工作坊環(huán)境中,這些啟發(fā)式工具發(fā)揮著類似的作用,讓騎手們能夠與他人分享原本難以分享的經驗。例如當我們展示一張描述同事遭遇街頭襲擊的“故事牌”時,現(xiàn)場的騎手們當即產生共鳴,紛紛分享類似遭遇。“雖然我送外賣時沒被襲擊過,但有一次晚上經過公園回家時被人打了。”哈齊姆(Hazeem)坦言。阿迪布(Adeeb)也講述了自己的經歷:“我在一條擁擠的馬路上騎車時,一群青少年想搶我的自行車。”類似地,當展示一張關于自行車事故的卡牌時,參與者們也回憶起了自己的不幸遭遇。有趣的是,在此前的一對一訪談中,當被問及事故經歷時,許多騎手往往想不起具體細節(jié);但在面對相似故事的情境下,這些記憶變得異常清晰。例如,阿迪布回憶起一次汽車碾壓他自行車車輪的事件,而杰羅姆(Jér?me)則清楚地記得多次因輪胎爆胎而不得不中斷工作的經歷。

我們將種種不滿整理成總計 15 張卡牌,分為四大類,讓騎手隨機抽取一張(但事先看不到內容)進行深入討論。我們將卡牌當作可以直接重新配置和操作的視覺道具(Lucero 等,2016)。通過這種啟發(fā)式技術,配合訪談中的直接引述,我們探索了騎手對工作的主觀體驗。在討論中,我們首先請騎手分享對特定情境的感受,然后鼓勵他們交流類似經歷。為了更好地引導這些情感表達,我們另外準備了五張帶有引導性問題的卡牌:“你會如何回應這個故事?”“這個故事可能有什么積極的結局?”“這個故事可能有什么消極的結局?”“你會如何改寫這個故事?”“這個故事讓你感覺如何?”

游戲的第二部分,我們將討論的重心轉向未來,以“如果……會怎樣?”為隱含主題,探索改善騎手工作體驗的可能性。由于在與騎手的個人訪談中,大多數(shù)討論都著重于全面記錄工人的經歷,而較少關注如何改進。因此,這次我們特意創(chuàng)造機會,嘗試用新的視角重新想象零工經濟,并尋求超越騎手群體本身的團結之可能。為此,我們設計了最后一組七張“角色牌”,邀請騎手扮演不同的社會角色,從他們的視角思考如何解決工作中的問題。這些角色包括:餐廳經理/員工、工人協(xié)會、警察、騎手/工人、地方政府、平臺(CEO/開發(fā)人員)和國家政府。

玩出作用:工作坊成果

通過給工作坊參與者分配不同角色,我們希望為零工工作和平臺食品配送的未來發(fā)展討論做出貢獻。在社會學研究中,使用包含情景構建和烏托邦主義的創(chuàng)新方法來設想合理的、潛在的、可能的、期望的未來已有傳統(tǒng),尤其是在環(huán)境未來研究中,比如可持續(xù)轉型、無車城市或自行車友好型城市等(Popan,2019;Porritt,2013;Urry,2016)。我們不應將烏托邦理解為一個完美藍圖,而應該將其視為探索有爭議未來的方法(Levitas,2013)。這也是我們角色扮演游戲的出發(fā)點。這意味著我們不是推進某個特定群體(在我們的案例中是平臺工人) 設想的單一未來,而是開放思路,探討如果其他利益相關者參與構想更好的工作條件,這些不同的未來會是什么樣子。

從工作坊中得出了三個結論,它們都表明平臺工人的替代性未來是可以實現(xiàn)的:首先,工作坊成功地在騎手之間建立了同理心和團結感,這挑戰(zhàn)了工作中普遍存在的孤立感和競爭意識。其次,它有助于生成關于這份工作的共同知識庫,這些知識通常難以在平臺和同事之間共享。第三,它重新構想了零工經濟中其他利益相關者在改善工作條件方面可以發(fā)揮的作用。以下是我們的詳細觀察發(fā)現(xiàn):

首先,騎手通過表達對工作不公的各種感受,在會議期間逐漸建立起彼此間的同理心。其中一個共同的反應是對平臺缺乏透明度感到失望。例如,迪安卡(Dianka)此前并不知道 Deliveroo 在分配訂單時會調整不同車輛的優(yōu)先級,偏向摩托車而非自行車和電動自行車。當她從“故事牌”中了解到這一情況時說道:“我原來不知道換成電動自行車后能接到更多訂單。這讓我很驚訝,但也很慶幸我不是唯一一個遇到這種情況的人,現(xiàn)在我可以和其他人分享這個信息。”羅納德(Ronald)對她的困惑表示認同,并補充說:“被迫花更多錢買電動自行車確實讓人惱火。”阿迪布(Adeeb)也分享了類似的失望經歷,他的自行車被盜情況與卡片上描述的很相似:“那種感覺糟透了。你完全束手無策,什么都做不了。我向 Deliveroo 報告了,但他們說愛莫能助。還好我有保險。”

其次,當騎手們閱讀卡片上同事的故事并分享自己的經歷時,他們獲得了許多平常難以或無法得到的重要信息。比如,已經做了一年半全職騎手的阿迪布分享了一個極具價值的技巧。他熟悉 Deliveroo 和 Uber Eats 兩個平臺的運作機制,發(fā)現(xiàn)了一個可以提前查看 Uber Eats 訂單配送地址的方法。盡管平臺本來在騎手接單前不顯示具體地址,但通過利用程序中的一個漏洞,騎手們現(xiàn)在可以提前判斷是否接受那些需要送往偏遠或不安全地區(qū)的訂單。這種“破解算法”的做法在零工工作者中很普遍,是個人抵抗實踐的廣泛策略之一(Bronowicka & Ivanova,2021;Irani & Silberman,2013)。除了這些技巧,一些基礎但實用的建議對新手和兼職騎手也很有幫助。迪安卡提醒大家谷歌地圖對自行車導航并不可靠,有時會推薦一些危險路線。阿迪布則分享了自己的教訓:平臺處理緊急情況的效率很低,他曾在一次事故后聯(lián)系 Uber Eats,卻足足等了將近一周才得到回應。

最后,通過角色扮演卡牌,我們從多個視角探索了改善未來的新途徑。在扮演平臺代表時,迪安卡建議讓設計師親身體驗并測試應用程序,并嘗試改善騎手的健康和安全問題:“這可以在騎手的幫助下完成。平臺還可以與地方當局合作改進地圖質量和導航選項。”另一位騎手哈齊姆(Hazeem)則建議在應用程序中添加一個緊急按鈕,當騎手的健康和安全受到威脅時可以提醒警察和救護車。在扮演工會代表時,阿迪布提出了“工會也應該開發(fā)自己的應用程序”。哈齊姆則進一步補充說騎手“應該有一個騎手代表,他與公司有聯(lián)系,可以報告問題并要求解決方案”。這種將卡牌作為視覺提示和知識可視化工具的方法,有效激發(fā)了參與者對未來的思考和討論。特別值得注意的是,盡管大多數(shù)騎手的母語都不是英語,但通過這種形式,他們能夠更加靈活自如地表達自己的想法和建議(Carabelli & Lyon,2016;Smuts & Scholtz,2020)。

當我們讓不同的聲音共同描繪未來圖景時,我們發(fā)現(xiàn)這個角色扮演卡牌游戲與貝克提出的“現(xiàn)場社會學”(live sociology)理念不謀而合(Back,2012:18),也就是要“通過靈動、感性的研究方法,從多個視角觀察和理解社會生活中那些轉瞬即逝、四散分布、多元復雜且五感交織的面向”。更為重要的是,通過幫助平臺工人集體表達他們的不滿與期望,我們?yōu)榇蛟煲粋€替代性未來貢獻了自己力量。這個未來區(qū)別于當前零工經濟所推崇的個人主義和企業(yè)家精神導向。正如羅和厄里所言,研究方法本身就具有政治性,因為它們能夠塑造現(xiàn)實。“但問題在于:是哪些現(xiàn)實?我們希望讓哪些現(xiàn)實更加真實,又該讓哪些現(xiàn)實逐漸淡出?”(Law & Urry,2004:404)。我們希望,在這個卡牌游戲所創(chuàng)造出種種現(xiàn)實中,至少存在那么一部分,能為平臺工人開辟一條通往更美好未來的道路。

再玩一局:結論

本文介紹了一種卡牌游戲,它是我們正在進行的有關平臺工作的持續(xù)性研究的一部分。我們分析和反思了這個游戲在曼徹斯特平臺工人中的使用情況,嘗試表明它可以作為一種性質有效的研究方法,在新冠疫情限制面對面接觸的情況下尤其有用。考慮到平臺普遍采用的游戲化手段,我們的游戲方法頗具意義。不同于平臺將游戲機制用于強化工作管理,我們的游戲為探索平臺工作中的不同角色提供了機會。這讓參與者能夠更自然、更集體化地展開討論,共同構建未來場景。

在曼徹斯特完成首輪游戲后,我們總結了觀察發(fā)現(xiàn)并探索了游戲的發(fā)展方向,以期改善后續(xù)的游戲體驗和影響。這些思考涉及游戲的內容和形式,主要包括:面對面互動帶來的可能性、參與者所在地的本地特點、通過工會、工人組織和其他公共活動接觸更多騎手和更廣泛受眾的途徑,以及開發(fā)開源版本可能產生的影響。

在工作坊期間,我們成功地讓五名曼徹斯特的騎手在一個特殊時期——當時英國各地仍在實施疫情管控——在一張?zhí)摂M桌面上相聚。我們通過 Zoom 和屏幕共享進行在線交流。眾所周知,這種形式削弱了面對面游戲的許多趣味性:無法圍桌互動、實際操作卡牌,也無法進行非語言交流和反饋。面對面互動能帶來線上交流無法完全替代的深度互動,對社會生活也至關重要,因為共處一室時的身體語言能讓對話更加自然流暢(Molotch & Boden,1994)。

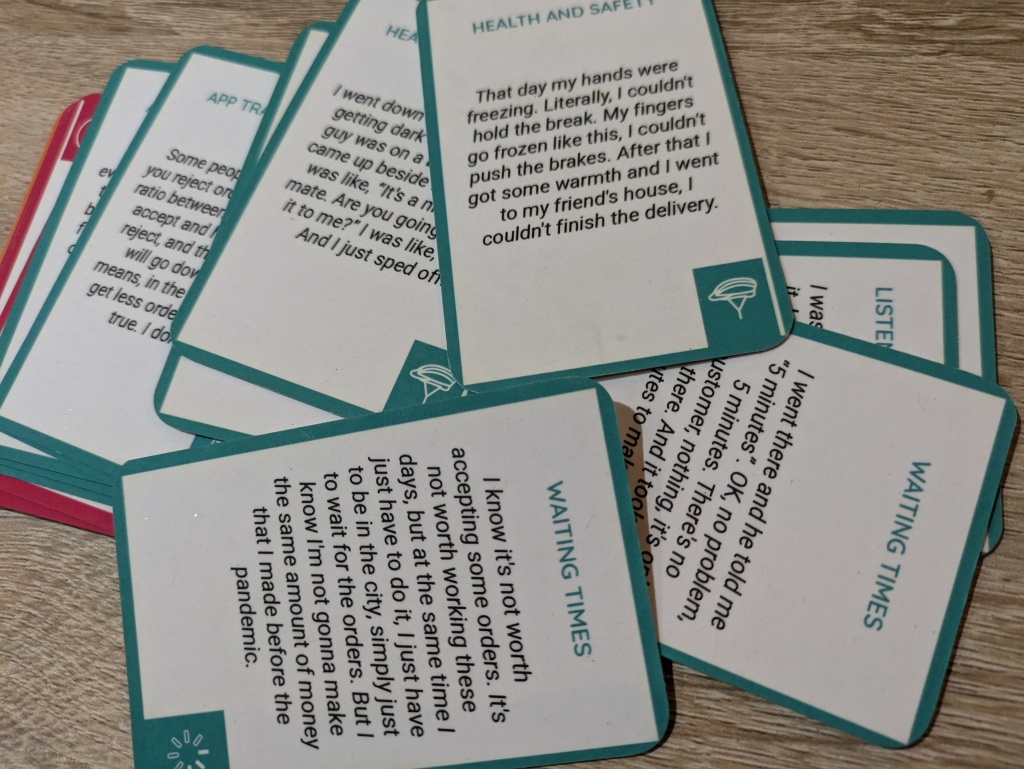

如果能開展面對面互動,讓更多玩家參與并使用多套卡牌,游戲的后續(xù)迭代將會獲益良多。這樣我們就能收集到比首輪游戲更豐富多樣的見解。隨著防疫限制的解除,我們已經印制了幾副卡牌。即使暫時無法組織實體游戲,我們也將卡牌分發(fā)給了參加工作坊的騎手。

印刷版卡牌 I

印刷版卡牌 II

印刷版卡牌 III

這個游戲最初在曼徹斯特試點,未來我們計劃將其推廣到研究項目涉及的另外兩個歐洲城市——羅馬尼亞的克盧日和法國的里昂。這就要求我們充分考慮當?shù)靥攸c,借此來設計能夠引發(fā)騎手共鳴的故事內容。雖然不同國家的食品配送平臺運作方式和騎手工作體驗有許多共性,但也存在明顯差異。這些差異體現(xiàn)在多個方面:騎手群體的人口構成受各地移民政策影響,平臺工作的具體安排要適應當?shù)氐姆伞⒔洕⑸鐣臀幕h(huán)境,而且城市的地理特點和氣候條件也會影響工作的流動性。

作為研究者,我們目前接觸到的平臺工人還比較有限,這是下一輪游戲需要改進的地方。我們本想邀請曼徹斯特當?shù)氐摹笆澜绠a業(yè)工人工會”(Industrial Workers of the World)參與工作坊,但沒有成功。主要是因為疫情暴發(fā)后,他們在2019年罷工期間與騎手們建立的聯(lián)系已經淡化了。不過,在我們開展研究的其他城市,比如法國里昂,與工會合作的前景更加樂觀。那里已經有兩個工會組織在為外賣騎手提供日常幫助。這些工會以及法國其他活躍的工人組織更容易把工人聚集起來,可以充當研究者和騎手之間的橋梁,幫助我們更好地開展研究,也能提高騎手參與游戲的積極性。這樣我們就能更好地了解騎手對平臺工作的真實訴求,讓他們的不滿和困擾得到更有效的表達。

我們還在考慮開發(fā)這個游戲的開源版本,讓不同群體都能分享他們的經歷。具體來說,我們打算搭建一個平臺,讓其他人也能復制我們這次的民族志研究和設計工作。這樣各地的人們就能根據(jù)當?shù)厍闆r來調整游戲內容。通過這種方式,我們可以更全面地了解全球范圍內食品配送工人面臨的困境。

我們希望在未來版本中加入一個關于行動策略的新板塊,收集三個城市中工人采取行動的實例。這些策略可能包括開展宣傳活動、組建工會或是組織抗議等。這樣做的目的是分享工人們針對具體問題采取行動的經驗。如果游戲參與者來自那些工人組織更活躍的城市,可能會產生一些有趣的效果。比如,已經參與過罷工或運動的工人可能會把這個機會用來探索更接近戰(zhàn)爭游戲(wargaming)的內容。比起探討各種可能的未來,他們或許更傾向于利用游戲來模擬和規(guī)劃如何實現(xiàn)工人組織的目標——而不是把工會僅僅看作能夠影響平臺的眾多參與者之一。

更廣泛地說,如果我們讓不同的利益相關者參與游戲,會帶來什么樣的變化也很值得探討。例如,如果邀請工會代表、合作社成員、地方政府官員或其他學者參加,游戲的互動會有什么不同?這可能有助于角色扮演,因為這些角色的實際經驗者可以把真實體驗帶入游戲中,同時也讓其他參與者有機會從不同角度思考問題。不過另一方面,如果工人覺得其他參與者會對他們在游戲中的表現(xiàn)做出評判,這可能會影響他們的參與程度。

我們希望通過吸收不同城市的見解來擴展這個卡牌游戲。我們的目標是啟動一種對話,讓討論不必局限于項目第一階段參與者所在的環(huán)境。首先我們會把克盧日和里昂的研究發(fā)現(xiàn)納入進來,用這兩個城市的經驗來檢驗和完善我們的分類框架。此外,我們還計劃讓公眾更多地參與游戲,這將是我們?yōu)檫@個研究項目組織的三個藝術展覽的一部分(2022年3月在克盧日,2022年6月在曼徹斯特,2023年夏季在里昂)。在這些展覽中,我們會用漫畫和插圖的形式展現(xiàn)外賣騎手的工作經歷,邀請公眾抽取卡牌并討論這些“故事”。我們希望這種創(chuàng)造性的活動能夠增進人們對這些工人的理解、同理心和團結感。

雖然現(xiàn)有的大多數(shù)外賣平臺工人研究都采用定性(以及部分定量)方法,但我們這個項目嘗試了一種更具參與性和趣味性的研究路徑。這個游戲不僅是為了嘗試產生新的數(shù)據(jù),更是為了推動方法論和參與式研究的重要性。在研究中,工人們往往被視為可以提取數(shù)據(jù)的對象,而不是能夠塑造數(shù)據(jù)并幫助我們理解這些新型工作形式的參與者。對這個項目來說,最令人期待的發(fā)展方向是讓工人們不只是參與游戲,還能夠參與塑造卡牌游戲本身。在確保游戲可玩性的首輪測試之后,未來的版本可以更多地體現(xiàn)工人們自己關心的議題。考慮到游戲化對平臺工作和零工經濟討論的重要性,我們相信這種趣味性的方法不僅能為有關游玩、工作和游戲的社會學討論做出貢獻,還能在未來產生新的數(shù)據(jù)并促進利益相關者的參與。

本文為 2023 年《社會學評論》(The Sociological Review)年度文章,原題為《卡牌反對游戲化:借助角色扮演游戲講述零工經濟中的替代性未來》(Cards against gamification: Using a role-playing game to tell alternative futures in the gig economy)。文章是曼徹斯特城市大學 Cosmin Popan 博士領導的“做零工”(Doing Gig Work)項目(2020-2023)的一部分。該博士后項目結合多種方法——民族志、參與式觀察(一起騎行)和敘事研討會——調查了法國、英國和羅馬尼亞的外賣平臺騎手(包括非法移民)的經歷,旨在突顯騎手不穩(wěn)定的工作條件和他/她們的個人與集體抵抗和組織策略。在學術成果外,該項目還希望通過互動網站(gigwork.city)、藝術展覽和自制雜志的方式來提高人們對零工經濟現(xiàn)狀的認知,擴大公共參與。感謝三位作者 Cosmin Popan、David Perez 與 Jamie Woodcock 授權翻譯。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司