- +1

十年橫海亦英雄——明末“石浦游擊”將軍張名振抗清記

明崇禎十六年(1643),在明王朝風雨飄搖中,江蘇南京人(應天府江寧)張名振(字侯服),離開壯游多年的京城,赴任浙江“石浦游擊”,石浦成為張名振的首官之地。次年,就是中國歷史上著名的甲申年,天崩地坼。三月,李自成大順軍攻入北京,崇禎帝自縊景山。鎮守山海關的明將吳三桂,“沖冠一怒為紅顏”,與清攝政王多爾袞合流,擊敗大順軍。八旗鐵騎入關,逐鹿中原。歷史是如此驚人的相似。北宋末年,金人鐵騎橫掃中原,擄走徽、欽父子皇帝,都城汴梁付之一炬。國難當頭,岳飛背刺“精忠報國”,從河南湯陰出發,踏上了“金戈鐵馬”的抗金征程。五百年后,“石浦游擊”將軍張名振效仿岳飛,背刺“赤心報國”,從石浦起兵,橫海十年,浴血抗清。

石浦古鎮城門,黃維衡攝

一、石浦舉義

清代乾隆年間進士姜炳璋,有感于明末清初象山本邑義士迸發的血性和氣節,賦詩《婁秀才文煥》,以詩載史,為后人保留了舉義之際,張名振與象山昌國衛“海隅老書生”婁文煥生死交際的一段往事。清軍入關激起浙東民眾反抗,婁文煥抱著“老生不是報君恩,老生一死綱常存”的信念,蹈海赴義。詩中寫道:

吾為魯仲連,蹈海非空言。潮去作儼然,梳發友魚鱉,潮來頂不滅。定西束芻拜先生,十里衣冠白如雪!

詩中“定西”,就是在征戰中成為魯王朱以海浙東抗清主將的定西侯張名振。南京兵破,魯王朱以海被浙東反清勢力擁為監國。張名振在石浦勤王抗清。

清軍兵鋒迅疾,直取紹興,魯王潰敗。張名振棄石浦,舟師護衛魯王海波千里于舟山、福建。待魯王在福建長垣重整兵馬,張名振被封為定西侯,遂以定西將軍聞名。

歷史大劇揭開帷幕,各色人等漸次登場。受封將臣中有位寧波人張煌言,經過“血與火”的洗禮,從魯王紹興起兵時的一介年青儒生,成長為魯王旗下重要將領,并在此后的抗清戰斗中,與張名振結為生死相托的戰友。

后來著有《陶庵夢憶》《石匱書》的張岱,出身豪貴,帶領家丁,將魯王從臺州接到紹興,又在張府接駕,安排自家戲班演出《賣油郎》傳奇,作陪的還有好友,名重一時的畫壇宗師陳洪綬。張岱以“小品圣手”名世,自是天下第一等文人,卻也不失紹興人的精細。“賣油郎”戲文里北宋末年“康王趙構泥馬渡江”的中興故事,切中魯王心事,引得“睿顏大喜”。

張府“梅花書屋”歡宴,魯王興致大增,“睿量宏,已進酒半斗矣,大犀觥一氣飲。陳洪綬不勝飲,嘔噦御座旁”。酒酣興雅,魯王要陳洪綬作畫,洪綬酒醉,不能捉筆作罷,可嘆畫史少了一幅可供談資的傳世名畫。

世間歡樂總是短暫,尤其是在亂世。魯王兵退福建長垣,重振精神,休整兵馬。順治四年四月,得知清松江提督吳勝兆有意倒戈反清,委派張名振為主將,張煌言護軍,與舟山黃斌卿合兵,沿海北征。無奈天不假力,張名振大軍甫抵崇明,便遭遇海嘯大風,一軍盡失,首次北伐失利。

二、成功問對

朱元璋立朝,為保江山千秋萬代,定下朱家子孫分封藩王、各據一方國策,以備朝廷有難,四方救扶。弘光政權被滅,除了浙東魯王監國,桂王肇慶稱帝永歷,唐王福州稱帝隆武。此時清軍已經席卷大明半壁江山,但是這些小朝廷各持一統,偏安自保,兀自內斗不已。藩王環列,誰能再續朱明?

魯王所據閩地,此時閩中勢力鄭成功、鄭彩所奉乃是唐王隆武政權。三門灣海域和南田島諸島,則是張名振的抗清大本營。為謀立足之地,張名振潛回石浦招集舊部,率師占領三門灣南岸的三門健跳所。魯王由閩入浙,駐于健跳。張煌言、黃宗羲等紛紛趕赴健跳,共謀反清大計。

魯王紹興監國伊始,重現康王趙構中興趙宋基業便是夢想。健跳“亂礁窮島”之地,雖可立足,但無以成霸業。為避清兵追殺,魯王船隊停泊健跳灣口。黃宗羲描述的“以海水為金湯,舟楫為宮殿”的場面,斷非長久之計。浙海諸島,惟舟山為大,遂成魯王欲行霸業的首選。

順治六年(1649)八月,為了成就魯王霸業,張名振聯合擁魯各路兵馬突襲舟山,襲殺承認隆武政權的黃斌卿,也報了魯王紹興兵敗時被拒外洋、不得登島之恨。魯王駐蹕舟山,張名振以舟山為基地,招兵買馬,又配合鄭成功擊敗投降清兵的鄭彩,魯王勢力呈一時之盛。

到了順治八年,滿清江山已定,反客為主。舟山北抵南京蘇州杭州,正面面向寧波,南通臺州溫州,直接威脅江南這塊財賦充盈、人才薈萃之地,遂成清和南明勢力戰略對抗的必爭之地。

清軍調集重兵攻打舟山,張名振分兵出擊,結果被清軍偷渡蛟關,舟山得而復失。倉皇中,張名振與張煌言只得擁王出海,再退福建。張名振在廈門見延平王鄭成功,有段精彩對話,擲地有聲,名振、成功性情躍然紙上。轉述如下:

成功大言曰:“汝為定西侯數年,所作何事?”名振曰:“中興大業。”成功曰:“安在?”名振曰:“濟則征之實業,不濟則在方寸間耳。”成功曰:“方寸何據?”名振解衣示背,曰:“在背上。”則赫然有“赤心報國”四字,長徑寸,深入肌膚。成功愕然,悔謝曰:“久仰老將軍聲望,奈多憎之口何!”因出歷年謗書盈篋以示,立命火之。待名振以上賓,行交拜禮。

三、三入長江

張名振抗清軍事生涯的高光時刻,便是率南明水師三入長江,這也是南明史上重要的歷史事件。順治十年八月,張名振率師北上,張煌言為監軍,占據崇明為基地。

次年初,張名振大軍第一次攻入長江。名振親率五百勇士棄船登岸,奪取金山清兵火炮彈藥,攻下江防陣地。十年前,張名振石浦舉義抗清,此番登上金山,遠眺故鄉石頭城,回首弋船橫海沉浮,往事如潮,涌上心頭。

遙祭明孝陵,張名振在金山寺壁上揮筆題詩:

予以接濟秦藩,師泊金山,遙拜孝陵,有感而賦。

十年橫海一孤臣,佳氣鐘山萬里真。

鶉首義旗方出楚,燕云羽檄已通閩。

王師抱鼓心肝噎,父老壺漿涕淚親。

南望孝陵兵縞素,看會大纛祃龍津。

甲午年孟春月,定西侯張名振同誠意伯題并書。

張煌言也是感慨萬千,步“定西侯張侯服留題金山原韻”,連作和詩六首,表達了揮師北伐的堅定信念。此時張名振、張煌言心情大振,自有緣由。

張名振詩中所謂“接濟秦藩”,藏的是一個驚天大計,就是以張名振大軍為偏師起于東南,策應西南永歷朝廷孫可望主力北伐。“秦藩”就是孫可望,原是張獻忠大西軍的主要將領,張獻忠亡后歸順永歷帝,被冊封為“秦王”,成為南明西南地區主要的軍事勢力。

這一橫跨中國的戰役構想,意在南明勢力東西并進,一舉收復長江流域,占據半壁江山,再圖逐清復明。南明史權威顧誠先生考證:這就是錢謙益的“楸枰三局”。

這個錢謙益,清軍攻破南京時,帶著滿城文武在雨中跪在城外迎降。降志辱身,是其一生污點,可敬夫人柳如是個性剛烈,深明大義。后來他和柳如是為了反清出謀出資,串聯浙東和西南南明勢力,也是不假。史學大師陳寅恪先生在其晚年名著《柳如是別傳》,專辟“復明運動”一章,詳加考證。錢氏首鼠兩端,人性的幽深莫測可見一斑。

張名振金山大祭后,堅持到三月初,清軍援軍已至,卻遲遲不見秦王先鋒劉文秀,只得退出長江。三月底,張名振戰船再抵長江,仍不見秦王呼應。九月張名振三入長江,直抵南京城外燕子磯,清軍大亂,“而所約卒不至”。

永歷朝廷君弱將強,期間秦王隱有奪位之念,除了最初派遣劉文秀前鋒佯動,主力一直按兵不動。從年初到年底,張名振三入長江,一次比一次深入腹地,江南民眾喧傳“王師歸來”,終因獨木難支,無功而返。

“時來天地皆同力,運去英雄不自由。”順治十二年,鄭成功派遣阮駿為主將,張名振隨從,又一次海路北征。南明大軍攻克舟山,張名振再次登島。

前番舟山淪陷,張名振護衛魯王棄島南遁。清兵滿城燒殺,家中妻兒老母和兄弟一門三十余人,皆被清兵所殺。事過三年,名振祭奠亡母和家人,遍尋尸骨不得,哀痛不已。國恨家仇,郁積于心,卒于軍中。

張名振金山古剎壁上題詩,首句四字便是“十年橫海”。從石浦起兵,到亡故舟山,恰是十年,不意一語成讖。

張煌言將張名振葬于舟山蘆花岙,現在普陀區東港街道的南岙,白鶴盤旋數日而去。煌言《哭定西侯墓》,道盡心中悲痛:

牙琴碎后不勝愁,絮酒新澆土一抔。

冢上麒麟哪入畫?江前鴻雁已分儔。

知群遺恨猶瞠目,似我孤忠敢掉頭?

來歲東風寒食節,可能重到剪青楸。

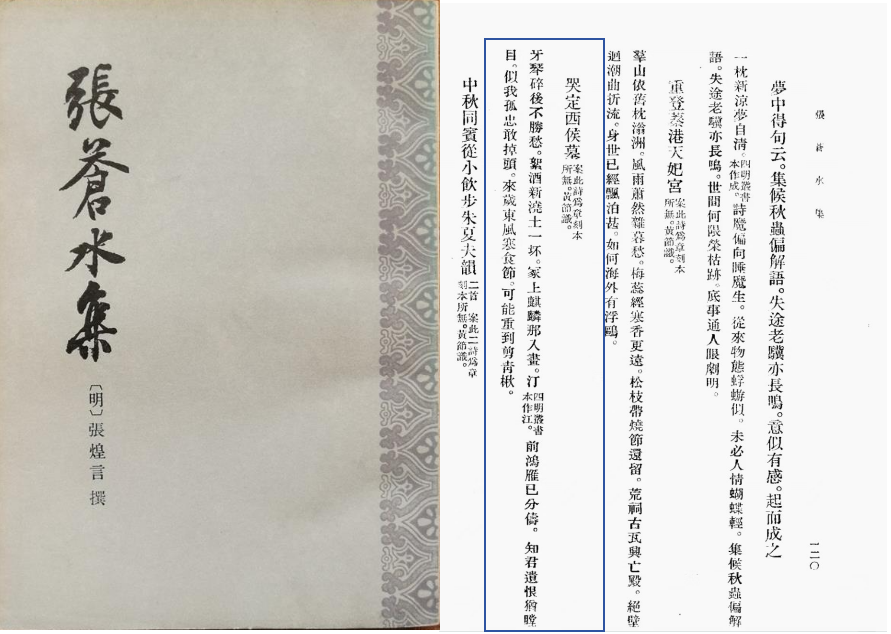

張煌言哭定西侯墓詩,見《張蒼水集》

四、尾聲

每逢民族危難,無數英雄義士起于江湖之遠。張名振征戰十年,“赤心報國”。七次舟船北伐,屢敗屢戰;知大明氣數已盡,天下大勢已去,事不可為而為之堅守節義;全家慘遭屠殺,幾近滅門,自己也被清軍掘墓揚骨,真是“悲劇英雄”。

不要把目光都投向勝利者。那些歷史長河中無數的默默無聞者,那些“卻敢堵命運的槍”的孤勇者,那些悲劇的英雄,同樣值得銘記。

清代乾隆年間“浙東學派”史家全祖望論及張名振,贊曰:

滃洲(舟山舊稱)、石浦,仿佛殘宋之厓山,公(張名振)魂不死,長留此間。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司