- +1

上海街巷|虹口區有一條充滿故事的哈爾濱路

視野穿過哈爾濱路二號橋看陸家嘴三件套

引

子

哈爾濱路南起吳淞路,北至海倫路,這條路不是很長,僅僅只有400多米,但在我們這些原住民的眼里,這條路卻充滿了故事,也是我生長的地方。

哈爾濱路

01

紅色故事

毗鄰海倫路的哈爾濱路290號,有一幢改建于1907年的紅色的老建筑——原嘉興路巡捕房,墻上有一銘牌,上書:“原嘉興路巡捕房,因逮捕中國共產黨創始人之一的陳獨秀而名噪一時。”

1932年,當時年過半百的陳獨秀居住在虹口岳州路永吉里11號,因遭人告密,遭捕后被押送到附近的嘉興路巡捕房的看守所內,被當時《申報》稱為“清共以來第一起巨案”。

一石激起千層浪,陳獨秀被捕,中外人士奔走呼號,宋慶齡、蔡元培等聯名致電當局;國際知名人士杜威、羅素和愛因斯坦等也致電蔣介石。迫于中外人士和社會輿論的壓力,陳獨秀于1937年8月23日獲釋。

20世紀30年代,正是白色恐怖肆虐的時期,周恩來領導的中共中央特科為了黨中央領導機關的安全,及時掌握敵特機關的動向,首先在公共租界巡捕房建立地下黨組織,嘉興路巡捕房就是中國共產黨于1931年率先在上海警察系統成立的第一個黨支部,支部書記名賈斌,并逐步發展了一些黨員。它像一把尖刀插進了敵人的心臟,是中國共產黨打進敵營的一座紅色堡壘,直至1949年上海解放。

哈爾濱路290號原嘉興路巡捕房

02

海派元素

哈爾濱路上建有一片典型的被上海人稱為“上海元素”的石庫門群落。當時,有一批新聞、金融、書畫、醫生、教師和法律界人士在此定居,給哈爾濱路增添了濃郁的人文氣息。

就以筆者居住的瑞康里弄堂來說,家居該弄92號的趙超構先生喜歡在酷暑的晚上,坐在家后門的竹椅上,搖著蒲扇和鄰居喝茶、抽煙聊天。

現在想來,他當年在《新民晚報》“未晚談”欄目上有許多接地氣的文章,說不定就是他和鄰居“嘎汕湖”后,在亭子間書房里一個字一個字碼出來的。

在我們左鄰右舍的印象里,趙先生每天下班是從位于圓明園路的報社一路從哈爾濱路走到家里。

瑞康里 來自網絡

居住在瑞康里139號的謝稚柳先生,是享譽海內外著名的古書畫鑒定大家。

前幾年,我采訪他的大女兒復旦大學謝瓔教授和鄰居們,他們眼里的謝先生是一個很隨和的人,唯一與眾不同的是,他習慣夜深作畫到天明,是弄堂里“熄燈最晚的人家”。

原來謝先生的畫作是在萬籟俱寂的深夜里一筆一筆勾勒出來的。一條普通的石庫門弄堂,兩位出類拔萃的名人,更給人以豐富的遐想和追思。

瑞康里示意圖 來自網絡

哈爾濱路瑞康里弄堂斜對面的哈爾濱路258號,是著名編輯出版家趙家璧先生的居處。

趙先生以裝幀講究聞名滬上。他當時結識魯迅、鄭伯奇等左翼作家,陸續主編“良友文學叢書”。1936年,組織魯迅、茅盾、胡適、鄭振鐸等著名作家分別編選出版的《中國新文學大系》,由蔡元培作總序。煌煌十大卷,矗立了一座文學的豐碑。

03

上海元素

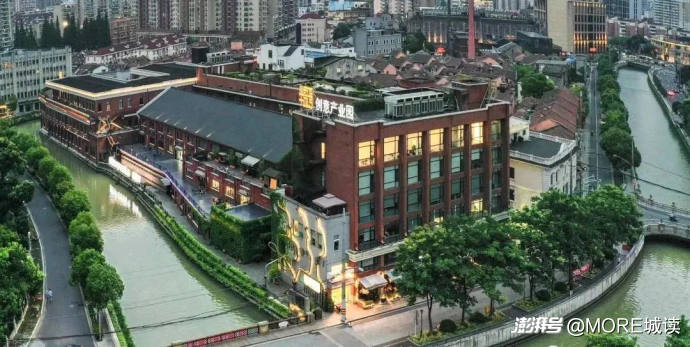

哈爾濱路的石庫門群是阮儀三院士口中“虹口不多,上海也不多”的“上海元素”;是時任上海市市長朱镕基稱譽其為上海的“風水寶地”;站在上海音樂谷大樓上,俯瞰虹口港和沙涇港美麗的轉身,形成一個令人叫絕的大S形,造就了兩個奇特的半島,自然構成的城市形態中獨特的景觀成為詩人筆下“都市里的周莊”。

從空中俯瞰哈爾濱路兩側的石庫門建筑群 來自網絡

最可喜的是;原先翻騰著污波濁浪的沙涇港等河流,現已舊貌換新顏,兩岸垂柳夾著一河清波。

記得我工作后因為寫過幾首小詩刊登在當時的《解放日報》副刊上,我被吸收為市工人文化宮詩歌組的學員。記得那次點評者是詩評家復旦大學的吳歡章老師,他揚起一位學員寫在稿紙上的小詩詰問:家門口的河水像明鏡?蘇州河的水都黑黝黝,你家門口的小河會是明鏡嗎?他還總結道,詩歌作者要觀察生活,如實地反映生活,可不能想當然的羅曼蒂克啊。

現今哈爾濱路華麗轉身,近百年2號橋頭改造后的“老洋行1913”,延續了歐洲風尚與英倫格調,羅馬數字的巨大自鳴鐘嵌在黑色玻璃幕墻之上,修舊如舊的斑駁磚瓦墻與橋面渾然相連,總體白色的建筑群呈現清新的地中海風格,與黑色的欄桿一起構筑簡約卻變化無窮的構架。

老洋行1913

站在不遠處建筑的一樓小庭院還能瞥見一座當年洋行的消防栓,此消防栓為當年工部局水龍公所裝設,是典型的英式風格,此類型的消防栓后于民國時期在上海廣泛使用。古銅色的栓體散發著歷史的氣息,也勾起我們的懷舊觸感。

前行約100多米是百年之多的1號橋,放眼兩旁親水平臺和粉墻黛瓦的石庫門建筑群,常常會想起“小橋流水人家”的金句,哈爾濱路的華麗蛻變, 潤物細無聲地向走近她的游客,講述源自一百年前的英倫記憶。只想自作多情地問一句,一條400多米的哈爾濱路有兩座橋,不知被稱為魔都的大上海,有沒有之二。

虹口港兩側的石庫門建筑群

04

哈爾濱冷庫

現在80后90后00后可能不一定知道當年著名謝晉導演的經典喜劇影片《大李小李和老李》,但他們的父母一定會津津樂道。這部拍攝于1962年的影片生活氣息濃郁,喜劇感強的電影是我們的最愛。

因為電影的取景地就是2號橋下的“冷庫”,而倍感親切,純真的年代的工廠生活,穿著冷庫工人的白色工作服是由當時滬上劉俠聲、文彬彬和范哈哈等一批知名滑稽戲演員加盟,當他們妙趣橫生的形象和對白常常會給坐在電影院里我們引爆歡樂的笑聲。

50多年過去了,但兒時記憶里大李五個“小老虎”(兒子)活潑調皮的形象,演員關宏達飾演的“大塊頭”和老李為躲避做工間操躲進冷庫被凍得“簌簌抖”的橋段,大塊頭敲了敲掛在鉤子上的一排排死豬“梆梆梆”,再敲了敲自己的身板“梆梆梆”的鏡頭總讓人忍俊不禁而感嘆喜劇的獨特魅力。

1913老洋行曾經是遠東最大的冷庫

記得五年前,我率滬上老馬路俱樂部會員講游哈爾濱路,參加聽講的老美柯偉文在旁笑嘻嘻地看著我,聽會員告訴我,他在上海經商幾十年,的的刮刮的“上海通”。

性格使然的我,想尋尋他開心,便笑道,你這個老外,肯定像年輕人一樣不知道。想不到他接口說,謝晉我知道,他是中國著名的電影導演。因為之前和他用洋涇浜英語交流過幾句,我問他,你怎么知道謝晉的?他笑了,揚起五個手指頭回應:我看了5遍視頻了!呵呵,這個老美被人譽為上海通,名不虛傳。

如果我的記憶沒有錯的話,上個世紀六十年代是物資極度匱乏的時期,買魚買肉都憑票,按家庭人口分什么大戶中戶小戶,每人豬肉定量只有每旬(十天)125克(二兩半),所以哈爾濱冷庫旁的門市部,每個月都有一到二次出售牛羊雜碎,就成了該地居民的盛大節日。

也許按現在年輕人眼光來看,鍋里煮的不就是一些稀松平常的牛羊雜碎嘛,有什么大驚小怪的。

但在當年肚里沒有油水吃著豆腐渣喝著稀粥當美味佳肴的年代,在“大肥肉”(肥皂肉)當東坡肉的年代,尤其是處在長身體的孩子,那誘惑力是可想而知的!

也許有的年輕人會不屑一顧,這有啥稀奇的?!哦,年輕人,稀奇的,你問問你的父母就知道了!

05

嘉興影劇院與哈爾濱大樓

位于哈爾濱路的嘉興影劇院,它是上世紀30年代由著名的英國建筑師事務所設計,具有近代歷史文化遺產價值的老建筑。現成為中國本土大型女子偶像團體 SNH48的專屬劇場,命名為“星夢劇場”。每個星期五至周日,有不少來自國內各地粉絲前來捧場,包括日本、韓國和新加坡的擁躉,成為哈爾濱路一道靚麗的風景線。

星夢劇場 來自網絡

而始建于1929年的“哈爾濱大樓”,1942年以前,這一帶是上海是公共租界最復雜的地區之一。原為美商開設的匯芳鋸木公司,兩層結構,小部分是三層,另外還有地下室。建筑體現出上世紀典型的美式建筑風格,其后此建筑在近一個世紀中幾經變遷,成為上海城市發展的見證者。

哈爾濱大樓 來自網絡

1937年“八一三”事變中,大樓遭到日軍炮火襲擊,部分房屋受損,美國企業為避戰火撤走,大樓從此無人管理。后成為無家可歸者聚集地,最多時達到6千余人,形成了一個長達15年之久的“游民王國”。

自抗戰時期至1949年前后,陸續入住難民、游民,并在空地廣場搭柵棲居,形成市中心巨大游民社區。以籍貫分山東、安徽、蘇北、本地各幫,嚴重沖擊虹口、北四川路、提籃橋三區治安。

解放后,政府對大樓進行了清理和修繕,并在此建立“新人習藝場”,設機修、制鞋、竹木、營建4個工場,專門為游民提供職業技術培訓,甚至成為了上海市新的城市坐標,成了許多人慕名前來參觀考察的場所,甚至還有許多外國人前來參觀,如英國、印度、斯里蘭卡等國家代表團先后考察過該場。

06

上海試驗機廠與救火會

至1958年,中國最早也是最大的平衡機試驗機制造企業-----上海試驗機廠遷入哈爾濱大樓。

哈爾濱大樓

我中學同學的夫人曾供職于此廠,在左鄰右舍中很是“吃香”。她告訴我,該廠為運載火箭設計制造的專用動平衡機,獲得中共中央嘉獎;為我國第一座核電站汽輪機轉子設計制造的200噸高速動平衡機等多項成就,也獲得國家科技進步二等獎等多類獎項。在后來近50年的時間,又先后更名上海申克試驗機有限公司、上海辛克試驗機廠。其產品在航天航空、高速列車、國防工業等領域得到廣泛應用,并遠銷海內外。

哈爾濱路有鱗次櫛比百年歷史的石庫門建筑群,有被原住民口中的“救火會”,矗立的36米高的消防瞭望塔,是當時我國首座最負盛名的消防瞭望塔,位于哈爾濱路1號的五層建筑,曾是《前線日報》的社址,當年撓頭的沙涇港和虹口港的污泥濁水,已被清波蕩漾所替代。

哈爾濱路1號曾經的虹口救火會 來自網絡

尾

聲

今年老宅瑞康里城市更新,我又一次次走近哈爾濱路,看著蜿蜒的河道變綠變清,還經常有三二水鳥撲扇著潔白翅膀在水面嬉戲和飛翔,給400多米的哈爾濱路添加了幾許靈動和色彩,我想用老年大學學過的“英格利希”送上一個原住民的祝福:I am proud of you !good luck !

城讀特約撰稿人: 金洪遠

作者介紹

上海市作家協會會員,中國散文家協會會員,出版兩部散文集及多部文集的參與。有散文,大特寫等被人民日報新華每日電訊人民中國等中央媒體刊用。

作品刊發在解放日報文匯報新民晚報,今晚報等媒體上,雜志主要刊用在中國老年雜志,光明日報新天地,檔案春秋,上海灘等雜志。曾獲95年——96年新民晚報優秀通訊員 優秀作者榮譽稱號。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司