- +1

復旦回應“最嚴AI新規”爭議:不是開歷史倒車,是引導規范使用

文匯報 圖

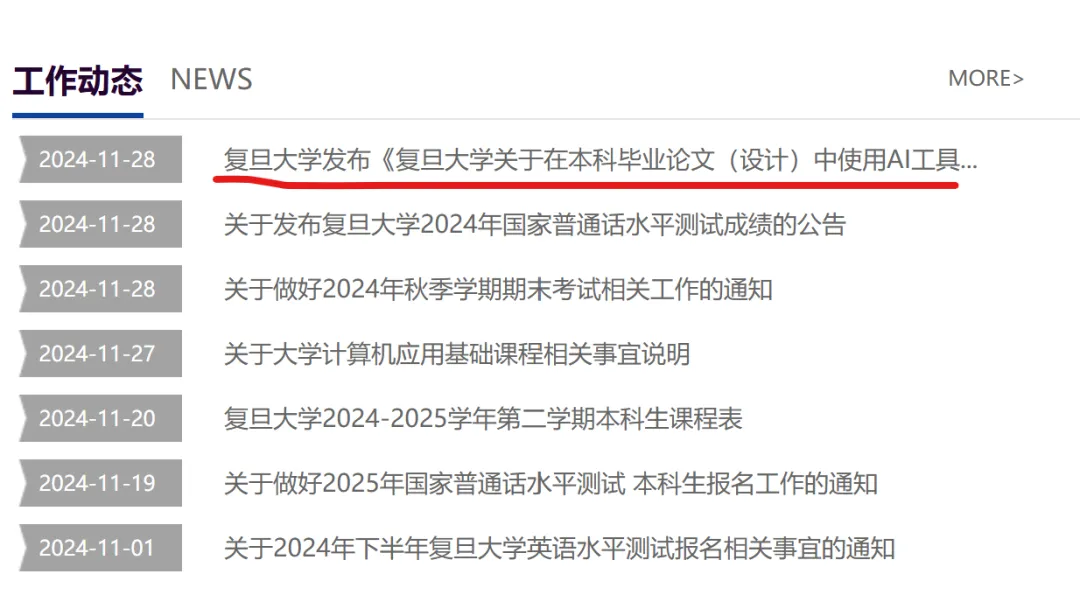

日前,復旦大學發布《復旦大學關于在本科畢業論文(設計)中使用AI工具的規定(試行)》(以下簡稱《規定》),明確提出“六個禁止”,對人工智能(AI)工具在本科畢業論文(設計)撰寫過程中的使用情況進行了詳細規范。其中提到,嚴重違規者將取消學位申請資格、撤銷學位。對此,一位學者在公開發表的文章中寫道,這可能是世界范圍內高校首次對使用AI工具提出如此之多的“禁止”規定。

一石激起千層浪。圍繞復旦“禁令”,社交平臺上出現了兩種截然不同的觀點。支持者認為,當前論文寫作中的AI濫用現象極大地影響了學術誠信,復旦此規具有一定的先鋒性,為今后探討如何規范使用AI提供了更大的討論空間。反對者則質疑,當前,高校師生使用AI工具是大勢所趨,此番舉措是否有矯枉過正之嫌。

記者注意到,今年以來,復旦大學聚焦AI,已推出多項改革舉措。比如,復旦今年6月宣布,在2024—2025學年推出至少100門“AI大課”,到明年秋季學期開學,實現AI教育的“三個滲透率100%”——AI課程覆蓋全體本研學生,AI+教育覆蓋全部一級學科,AI素養能力要求覆蓋全部專業。

那么,在積極擁抱AI的當下,復旦為何看似突兀地提出“禁令”?對此,記者專訪復旦大學教務處相關負責人。“AI技術發展到今天,完全禁止學生使用AI顯然不可能也沒有必要。”他們表示,這份尚在試行階段的規定不能簡單視為一份對AI使用的禁令,而是針對本科畢業論文(設計)提出的一份學術規范。“本意絕不是開歷史倒車,而是引導學生科學、規范地使用AI技術,既防范學術風險,又推動AI工具在教育實踐中的健康應用。”

禁止還是鼓勵?網上部分理解有失偏頗

復旦大學此次所提出的“六個禁止”,具體包括禁止使用AI工具生成或改動本科畢業論文(設計)中的原始數據以及原創性或實驗性的結果圖片、圖像和插圖;禁止直接使用AI工具生成本科畢業論文(設計)的正文文本、致謝或其他組成部分;禁止答辯委員、評審專家使用任何AI工具對學生的本科畢業論文(設計)進行評審等6項內容。

針對網上熱議的“最嚴AI禁令”之說,復旦大學教務處相關負責人認為,這一提法有失偏頗。“目前網上熱議的都聚焦在禁止的部分,實際上,文件中也對允許AI使用的范圍進行了規定。這份方案的創新點在于細化了AI工具使用的邊界。”比如,《規定》中明確,在征得指導教師同意的前提下,且當AI工具生成的內容不影響對學生在畢業論文(設計)中的創新等能力的考察時,作者可在以下范圍內使用AI工具。而且,上述要求并非是對學生的單向規定,論文評審專家和指導教師都要承擔起責任。

那么,這些“禁止”有無必要?對此,這位負責人解釋,《規定》的對象僅限于本科畢業論文或畢業設計。在起草條例的過程中,教務處征詢了各院系教師代表、學生代表以及研究科技倫理的專家。大家的共識是:AI工具能夠提升本科畢業論文的質量,但絕不能成為影響論文的關鍵創新點,更不能替代學生進行批判性思考,或直接充當“槍手”。

他表示,不同AI大模型的精確度和水平有所不同,生成內容不乏無中生有的情況。比如,他曾經向一款大模型提問,要求列舉數學領域的十本代表作,結果AI一本正經地編造了所有答案。因此,《規定》中提出,當研究方法不屬于畢業論文(設計)創新內容時,允許使用AI工具輔助程序代碼編寫、調試和錯誤排查,允許使用AI工具輔助統計學方法、實驗方法、調研方法等研究方法的篩選與推薦,但應確保最終代碼或研究方法的邏輯性、準確性、科學性和可維護性,所有代碼或研究方法須經過作者審核和測試。

值得一提的是,根據教育部的要求,本科畢業論文(設計)的考察或抽檢辦法著重考察的是選題、寫作邏輯、專業能力、寫作能力和學術規范。“放任學生濫用AI,顯然與目前的畢業要求乃至高校培育拔尖創新人才的使命相悖。”這位負責人強調,放眼國內外高校,寫作能力都是通識課程培養的核心素養。然而,在當下的國內高校中,本科生乃至研究生寫作能力欠缺已成為通病。“如果一個學生連基本的寫作能力都不過關,又何談創新思考,將來如何做好原始創新研究呢?!”

面對模糊的使用邊界如何守住底線?

不過,復旦的這份試行規定并非“一刀切”管理,也并非一成不變。相關負責人表示,各學院也可以根據不同學科特點細化、調整具體細則。“總體而言,我們始終強調對學生核心能力的塑造和堅守。如果隨著時代變化,某些能力不再成為核心素養,我們也會及時動態調整,允許AI工具的完全應用。”

以香港大學為例。就在去年2月,港大一度向師生發信,禁止使用人工智能工具。而到了當年8月,港大收回禁令,宣布從新學年起,所有師生可在課堂及學習上使用ChatGPT等人工智能工具。不過,學生使用AI工具完成作業,須說明資料出處和引用來源等。

其實,對絕大多數高校來說,擁抱AI工具已成趨勢。但問題在于,如何規定其使用的邊界,尤其是近兩年來,隨著ChatGPT的橫空出世,不當使用AI工具引發偽造數據、抄襲剽竊等學術不端行為頻發,對學術誠信構成巨大挑戰。

因此,不止是復旦大學,包括中國傳媒大學、天津科技大學和福州大學在內的多所高校,目前都聚焦禁止學生在畢業設計和論文中抄襲AI生成內容發布規定。例如,天津科技大學明文規定,學校規定查重結果不得超過30%,AIGC檢測結果顯示的智能生成內容比例原則上不超過40%。

不過,多位人工智能研究領域的專家坦言,目前,相關檢測工作仍舊存在難度。盡管現存的一些AI檢測工具能幫助識別某些AI生成的文本,但這些工具無法準確地判斷AI生成內容的所有特征。

對此,復旦大學教務處相關負責人說,書寫規范、邏輯清楚是本科畢業論文(設計)的基本底線,至少現在,學校有責任堅守。

(原標題為《復旦回應“最嚴AI新規”爭議》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司