- +1

圓桌|從日本正倉院到吉美博物館:文化遺產如何汲古為新?

“M20+全球頂尖博物館大會”近日在上海博物館東館舉行,近百位國內外知名博物館代表匯聚上海,共同探討時代發展中博物館所面臨的機遇和挑戰。在為期兩天的“專題演講”環節,與會的博物館代表圍繞“汲古為新——文化遺產保護與闡釋”“和合共生——聯結全球化與本土化”“擘畫未來——科技賦能與公眾參與”三個專題分別進行探討。

在有效保護歷史文物的前提下,博物館如何通過創新的方式對文化遺產進行重新詮釋?在瞬息萬變的社會中,文化遺產如何在當代社會中保持其相關性和生命力?圍繞“汲古為新——文化遺產保護與闡釋”這一議題,看法國吉美國立亞洲藝術博物館、法國凡爾賽宮和特里亞農宮國家博物館、日本奈良國立博物館及正倉院和中國山西博物院等如何探索實踐,汲古為新。

M20+全球頂尖博物館大會現場

法國吉美國立亞洲藝術博物館主席雅尼克·林茨發表題為《再“現”過去:博物館的角色》的演講,她分享了吉美博物館的具體案例,表達了在瞬息萬變的當下社會,博物館如何創新公眾與藝術的互動方式,從而展現博物館與當代社會的緊密聯系。

法國吉美國立亞洲藝術博物館主席雅尼克·林茨

法國吉美國立亞洲藝術博物館自1889年在巴黎創立以來,已歷經近150年的發展,成為法國乃至歐洲收藏亞洲藝術品最為豐富的博物館。2022年11月,雅尼克·林茨上任為法國吉美博物館的新任館長。她曾提到,自己的首要任務是將一家20世紀的博物館打造成一家21世紀的博物館。上任后,她立即明確了將吉美博物館打造為更受歡迎的文化地標的愿景,尤其注重吸引年輕觀眾和家庭群體。

2024年恰逢中法建交60年,吉美博物館將2024年定為中國年。她邀請中國設計師蔣瓊耳將吉美博物館的外立面創作成巨型的公共藝術,這一名為“Guardians of Time|時間的容器”的藝術項目讓一向外觀素雅的吉美博物館為中國年披上了“紅裝”。

吉美博物館 “時間的容器”外立面大型作品“民胞物與”

吉美博物館 “時間的容器”外立面大型作品“民胞物與”

為什么要思考外立面的設計呢?“因為我們身處的世界對視覺的要求很高,它的重要性日益顯著,作為一處文化地標要凸顯它的存在感。” 巴黎的市民或游客可以從埃菲爾鐵塔上面就能遠遠看到整個博物館頗富象征性的紅色外立面設計。

類似的這些舉措激發了公眾對古典藝術博物館的好奇心,同時揭示當代文化如何深深植根于豐富的歷史傳統之中。“我們并不只想改變這個博物館的外觀形象,也想傳遞出博物館的精神。”雅尼克·林茨主席提到。

日本奈良國立博物館館長井上洋一做題為《舉世無雙的瑰寶——正倉院寶物的傳承》的演講。他分享了日本“一期一會”迄今已舉辦到第76屆的正倉院展極其保護與傳承。

日本奈良國立博物館館長井上洋一

坐落于奈良東大寺內的正倉院是一處世界文化遺產,珍藏著約1300年前的諸多世界級工藝杰作。這些寶藏中,有的經由遙遠的絲綢之路傳入日本,有的則是融合了大陸元素的日本本土制品。

正倉院

1946年正倉院首次展覽

自1946年以來,奈良國立博物館幾乎每年都會舉辦正倉院寶物專題展覽。每年的展品都會涵蓋日常用具、樂器、服飾、佛教用品等正倉院寶藏所有品類,充分展現寶物的魅力。比如螺鈿紫檀五弦琵琶、黃金琉璃鈿背十二棱鏡都是世所僅存的寶物。另外,每年也會展出最新研究成果的作品。正倉院展每年都會舉行,今年秋天已經舉辦到第76屆,這樣一個同主題的展覽能夠持續舉辦這么多年也是創造紀錄的。

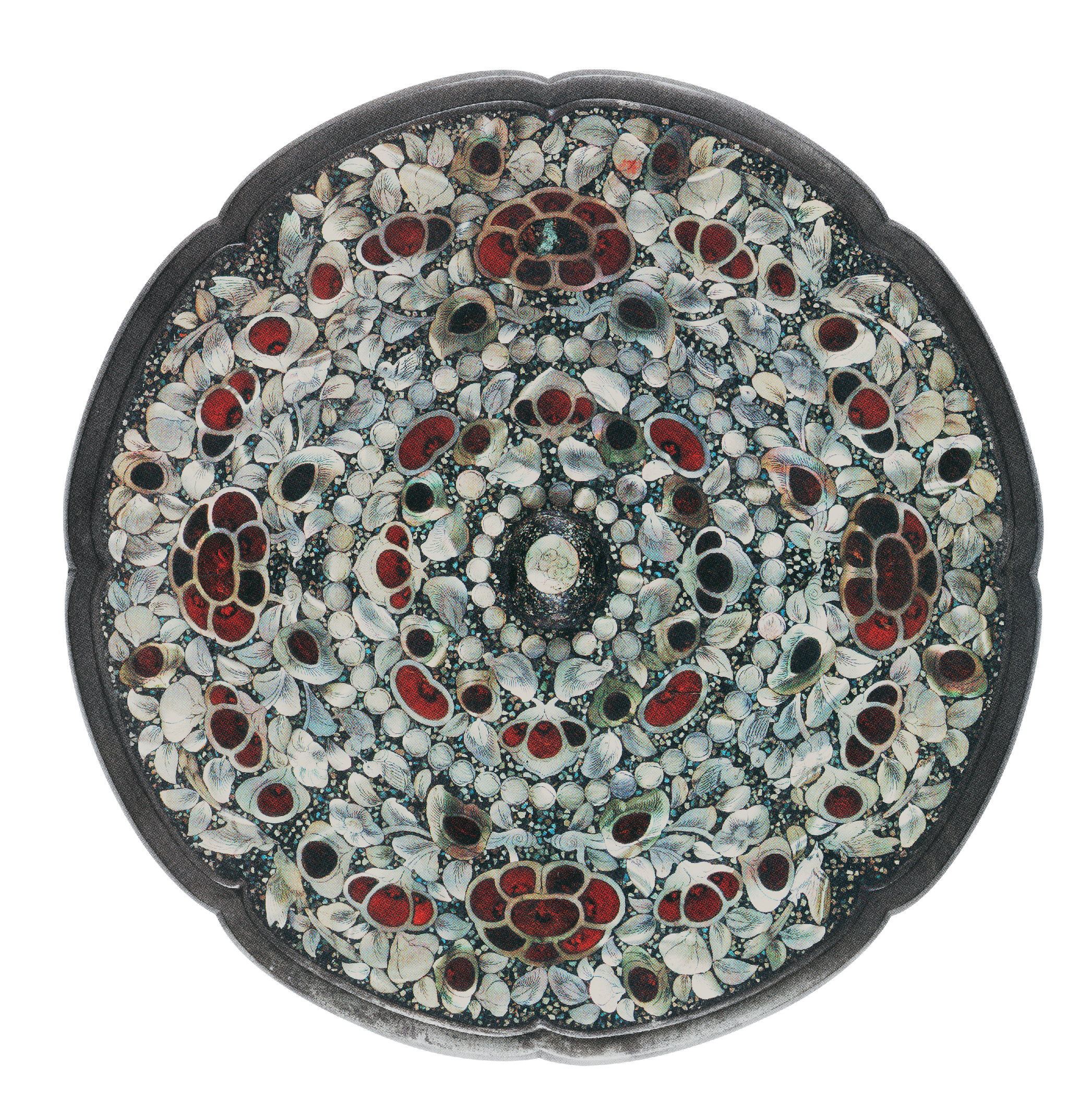

螺鈿紫檀五弦琵琶

正倉院展每期只辦17天,這么短的展期曾創造最高30萬人次的參觀紀錄。為什么會有這么多參觀者絡繹不絕地被正倉院展所吸引?因為大家都想要親眼看看世界上獨一無二的正倉院寶物。這些寶物一經展出,至少相隔十年才會再次展出。

正倉院事務所近年引入了對寶物進行科學檢測的工具,通過各種光學檢測,并根據檢測結果復制原物的工作正有條不紊地進行著。現在的能工巧匠們將日本的傳統工藝與最先進的科學技術融合,再現日本平安時代工藝的精湛與精美。

平螺鈿背八角鏡

保護與傳承絕世無雙的正倉院寶物不僅履行了博物館為后代保護人類共有寶藏的重要職責,同時也不斷發掘并展現了世界珍貴文化遺產的新價值與魅力。

山西博物院黨委書記、院長王曉毅從館藏資源出發介紹了山西博物院墓葬壁畫的保護與展示利用。

山西博物院黨委書記、院長王曉毅

山西博物院現有墓葬壁畫面積近1000平米,時代涵蓋北朝、宋、元、金、明和清,具有很高的歷史和文化價值,在國內博物館墓葬壁畫收藏中獨樹一幟。其中,山西省境內出土的北朝墓葬數量不多,但等級非常高,包括北齊東安王婁睿墓、水泉梁北齊壁畫墓和九原崗北朝壁畫墓等4座北朝高等級壁畫墓。其年代跨度從公元3世紀——6世紀,每一處都是世界瑰寶。

婁叡墓壁畫 鞍馬騎游圖(局部)

多年來,山西博物院不斷創新搬遷保護修復技術,深挖館藏墓葬壁畫的文化內涵,打造“壁上”系列展覽品牌,加強社會教育和文化傳播,闡釋墓葬壁畫的當代社會價值,在墓葬壁畫領域走出一條獨具特色的文化遺產保護利用道路。

九原崗壁畫墓發掘現場

山西博物院目前收藏的壁畫均為考古發掘出土的墓葬壁畫。由于原址不具備保護條件,從1979年山西省考古研究所在發掘北齊婁睿墓時就做出了搬遷保護的決定。婁睿墓壁畫的成功搬遷,為博物館后期壁畫保護提供了可資借鑒的路徑。同時,壁畫搬遷技術也在不斷進步。當前的搬遷壁畫流程包括,對壁畫信息的全面數字化采集、對壁畫地帳以及壁畫本身的顏料進行化學分析、對壁畫的病害做全面評估,最后再編制壁畫保護搬遷方案。

法國凡爾賽宮和特里亞農宮國家博物館館長洛朗·薩洛梅做了題為《藝術或歷史?凡爾賽宮藏品管理面臨的挑戰》的主題演講,他希望通過一些改造措施,以便能夠對其珍藏進行更好的展示,以及如何更好地呈現其過去的原貌。

法國凡爾賽宮和特里亞農宮國家博物館館長洛朗·薩洛梅

凡爾賽宮以其恢弘的建筑規模和非凡的磅礴氣勢著稱,是法國歷史上最強大的君主——太陽王路易十四傾力打造的權力象征。時至今日,這座昔日的皇宮已轉變為國家博物館,館內收藏著琳瑯滿目的藝術珍品,它們見證了皇室的昔日榮光。凡爾賽宮現在不僅是一座博物館,也是一個意義深遠的政治符號,每年吸引著多達850萬名游客慕名而來。如何向全球觀眾展現這一寶貴的文化遺產,博物館必須持續探索,不斷創新。

化身為巴黎奧運會馬術比賽賽場的凡爾賽宮的美麗花園

凡爾賽宮 ? Thomas Garnier

他提到,凡爾賽宮作為昔日皇宮改造成的博物館,如何更好地展示其珍藏,這是很大的挑戰。很多觀眾進入凡爾賽宮只能走馬觀花或隨機地觀看到一些展品,這并不是館方所希望的。比如室內繪畫或天花板的雕塑,它們原本就隸屬于宮殿建筑的一部分,可能隱藏在暗處,觀眾不一定會注意到它們,對于這些作品怎么樣進行更好的展示?凡爾賽宮有很多這樣的作品,如何在人流中,在短短幾小時的參觀時間內讓觀眾更好地發現并欣賞到這些作品,這是很大的挑戰,也是他們現在努力在做的工作。

肖像長廊? 凡爾賽宮 - Thomas Garnier

鍍金柜,展示三個帶有中式裝飾的蛋形花瓶? 凡爾賽宮 - Thomas Garnier

此外,如何向觀眾展示歷史上凡爾賽宮的原貌這也并非易事,凡爾賽宮的很多藝術品、杰作和裝飾有些不復存在,有些在別處收藏,如何向觀眾闡釋凡爾賽宮原來的樣子?“凡爾賽宮是一個非常特殊的博物館,我們希望做的就是保持它的真實,也能夠和游客有更好的連接。”

日本國立文化財機構事務局長,東京國立博物館總務部長所昌弘做了題為《文化遺產保護與再詮釋——可持續發展時代的東京國立博物館 》的演講。他提到,博物館在保護文化遺產時,只考慮文物本身的保護是遠遠不夠的。對文物修復師、修復技術、修復工具、修復材料等文化遺產保護其他方面也必須發展培養并代代相傳。而針對這種整體性保護方法,博物館應該如何參與其中,為文化遺產的保護作出貢獻呢?

日本國立文化財機構事務局長,東京國立博物館總務部長所昌弘

他以文物修復所需材料日本和紙為例,比如日本奈良縣吉野町和紙工坊生產的高品質手工和紙常被運用于世界各大博物館的文物修復中,吉野町過去存在約300家手工和紙工坊,然而現在和紙工作坊的數量已經驟降,僅存數家。盡管和紙是修復中所必需的材料,現在已經很難購買到。他想以此說明,生產制作修復材料、工具的能工巧匠也是文化遺產保護中必要的一環。材料、工具的制作方法,制作人才如果不能持續傳承,修復也終將消亡。那么不僅是日本,全世界的文化遺產都會遭受消亡的威脅。

東京國立博物館

日本和紙制作(圖源:網絡)

對于文化遺產保護的相關者、技術材料等的綜合保護方面,博物館可以作出哪些貢獻呢?對于博物館而言,做好本職館藏文化遺產的保護已屬不易,然而作為一個有機整體,博物館倘若只追求自身生存,所得又有什么?因而他深感這是日本對日本文化遺產保護需要進行重新解釋的時機。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司