- +1

國產恐怖爆了個大的

原創 毒Sir Sir電影

都說今年電影市場不景氣。

可如果你仔細去看,會發現有一種題材,反而在蕭條的市場里逆勢上揚了——

恐怖驚悚。

就不說《異形:奪命艦》這樣的大片拿下了7.86億票房,高居暑期檔第二。

光是一部《鴛鴦樓·驚魂》。

非但悄咪咪地賣出了1.14億的票房,而且兩次延長秘鑰,至今仍逗留在每日票房榜的前十位。

可這就完了嗎?

沒有。

這不,到了年底,又一部打著“國產驚悚”招牌的電影上映了。

乍一看——

新導演,新演員,還是國產的驚悚題材。

會是“炮灰”?

可再看關鍵詞——

魂穿、反轉、民俗恐怖、女性互助。

這么“當下”的元素。

前景如何,似乎也不太好說了。

畢竟。

“不能有鬼”的國產驚悚片,也到了有新解法的時候——

出不去的房間

01

先說電影。

《房間》的故事,一上來味道就很正——

閩南地區的一個傳統家庭,因為重男輕女的思想,女孩陳沫(鄒元清 飾)面臨家里讓她在中學畢業后就去廠里打工,早早嫁人成家的要求。

怎么辦?

她和閨蜜林小楠(姜貞羽 飾)想了一個大膽的計劃。

扮鬼。

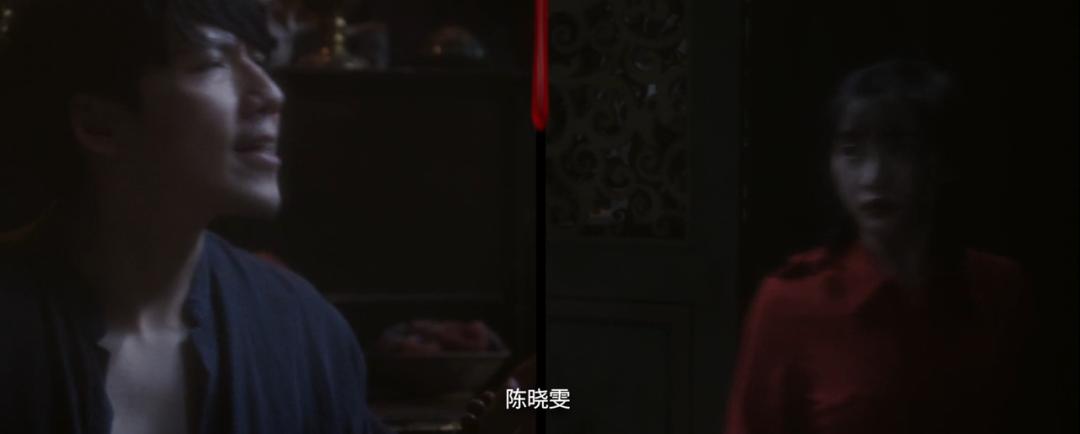

她們利用陳沫的阿公對早逝女兒陳曉雯的思念,等阿公在老宅悼念女兒的時候,假扮曉雯顯靈,來勸年老又迷信的阿公同意讓陳沫繼續讀書。

看起來有點離譜?

但。

如果配上閩南地區百年老宅特有的陰森幽暗,國產特有的祭祀風俗,以及一個嘴里神神叨叨傳統又迷信的老阿公,還有他嘴里說出的聽不太懂的閩南方言……

傳統民俗氣質拉滿的情況下,連裝神弄鬼都顯得不是不可以接受。

但在驚悚題材里,所有人都知道——

計劃永遠趕不上變化。

就在兩個女孩夜里潛入老宅,以為扮鬼成功,吸引到阿公注意力的時候。

意外發生。

扮作陳曉雯的林小楠為了不被發現,躲進一個箱子里,結果,等阿公走遠,她再次打開箱子的時候。

一切都變了。

不論是房間的布景,還是眼前的人,都天翻地覆——

原本空無一人的房間,此刻變成了溫馨的女生臥室。

而眼前,是一個長相酷似阿公的年輕男人。

他正對著林小楠叫喚著陳曉雯的名字,嘟囔著她是不是又犯病了。

沒錯。

雖然還是同一座老房子,但時間卻回到了22年前。

她魂穿了。

而且是,穿到了阿公的女兒陳曉雯的身上。

最嚇人的是。

陳曉雯,好像就是死在這天晚上。

怎么形容這個22年前的世界呢?

一個詞就是——

詭異。

不論是臥室,廳堂,還是眼前的年輕阿公的行為,都泛著一種莫名詭異。

比如家里的大門,一直被緊緊鎖住。

比如廳堂里擺滿了生活用品,但細看,又毫無生氣。

甚至一家人的合影里,還有個被摳掉頭像的小孩……

更可怕的是——

在這里,年輕的阿公認為她“病還沒好”,要用蠻力把她綁起來。

房間里有一個對她充滿敵意的白衣女人,時隱時現。

那是阿公的續弦,也是曉雯的繼母。

這時林小楠才逐漸意識到——

當年的曉雯,可能根本不是什么自殺。

而更糟糕的,林小楠發現,她的魂穿,似乎也不是什么意外——

這是一場早就設計好的獻祭儀式。

是不是有些復雜?

故事的真相,Sir就不劇透了。

因為相比于謎底。

Sir更有興趣的是,電影提供了國產驚悚電影里,難得的視聽鋪陳。

不全是那種一驚一乍。

而是慢慢打破你安全感的頭皮發麻。

02

對于一部恐怖片來說,跳嚇永遠是最行之有效的嚇人手段。

雖然是新人導演,但得益于過去豐富的舞臺劇經驗,電影保留了這類對觀眾強刺激的設計。

比如突然出現在鏡頭前的鬼臉。

比如身后緩緩升起的白衣。

配合上一驚一乍的音效,足以讓影院里的小情侶們緊緊抱在一起,玩一種“我好怕”、“沒事我保護你”的小游戲。

可如果光有跳嚇,顯然又不行。

觀眾被嚇的次數多了,也會產生某種免疫,心里便容易罵娘起來。

于是《房間》加入了另一種恐怖元素——

民俗。

這里有得天獨厚的條件——

故事發生在閩南地區。

而閩南地區的傳統家庭,對白大量使用的閩南語,本身就在利用地域刻板印象的同時,給到了觀眾心理暗示:

較強的宗族傳統,重男輕女的地方保守思想,以及迷信落后的民間信仰……

已經為這個故事的發生提供了地域空間。

而傳統民俗驚悚喜歡玩的東西。

古風的深宅大院,新郎新娘的嫁衣,三綱五常那一套的壓迫,以及傳統文化的儀式……

電影也做了保留——

比如老房子客廳里祭祀曉雯的牌位,神神叨叨的老阿公,以及死時化妝還身穿紅衣的曉雯。

還有設定里最突出的——

阿公一家是木雕世家。

所以可以看到電影中隨處可見的,充滿恐怖谷效應的木雕人像:

完成的,未完成的,裝飾好的,刻畫了一半的。

整整一面墻,還有孩童等身大小的。

平時看還好。

但如果在這個夜晚,所有的頭像都對著你,眼睛都看著你,那種毛骨悚然的感覺很多人都能想象。

而電影通過這些元素,給到了觀眾足夠多的心理暗示。

可僅僅是驚嚇嗎?

也不是。

我們常見的那些民俗元素——

祭祀,祠堂,扎紙人,燒香火,乃至冥婚,葬俗,各種祈福,算命,求神活動。

當然是有尋求美好祝愿和寄托哀思的一面。

但深層的,或許是一種對現世不安全感的開解,希望怨念獲得解脫和平復,希望逝去的魂靈得以安息。

而更重要的是——

讓現世的生活免于被侵擾和傷害。

這是人們的心理訴求。

就像電影中的阿公所代表的重男輕女的傳統觀念,以及他在故事結尾被真相反噬的結局。

恰恰說明了大部分篤信迷信的背后——

是心中有愧。

而只有建立起這樣的心理狀態,才能避免讓民俗只浮于驚嚇的表面,走進更深的層次。

對。

真正的嚇人,不是突然跳嚇突然蹦出來那一下的恐懼。

而是塑造一整個危險的氛圍,讓人隨時處在被跳嚇的不安之中。

以達到心理層面的恐懼。

03

不得不說,國產驚悚的創作一直很難。

明明受眾很廣。

題材也很多。

但受限于大環境,沒有辦法做到有效探索,以至于時至今日聊到華語恐怖驚悚題材,依然是港臺東南亞作品居多。

沒錯。

這些年,在網文,漫畫,游戲中,恐怖驚悚類作品的確發展得異常迅速。

像《煙火》《紙嫁衣》《港詭實錄》《紙人》《三伏》等等利用民俗元素,構建恐怖驚悚感的游戲。

不止在內地,而是在整個華語文化圈都獲得了認可。

可電影呢?

到底該怎么辦?

如果不能拍鬼神,那驚悚片該怎么做呢?如何才能解決過早被“劇透”的問題?

這也是Sir想特地聊聊《房間》的原因。

它至少嘗試了一個方向——

生活流。

對,不需要鬼神,恐怖感也能拍得出來。

其實。

利用視聽技巧,做出驚悚的效果,國產影視創作者們早就熟稔于心。

舉個例子。

《一雙繡花鞋》作為一個反特刑偵劇,被拍成了多少孩子的童年陰影。

劇中從頭到尾都沒有什么鬼神。

只是利用一個都市傳說:案件現場出現一雙繡花鞋,刻意設計了案發場所:如埋著空棺的墳頭,鬧鬼的陰森老宅。

加上韓童生飾演的特務,在劇中仿佛鬼魅一樣的埋伏和偷襲。

就已經把這部劇做成了驚悚的經典。

歸根結底,就是一句話——

不是真的有鬼。

是人心中有鬼。

而《房間》呢?

這里承擔“繡花鞋”作用的,其實是一個我們都很熟悉的詞:

中式夢核。

這個詞Sir已經提過很多次了。

年輕一代通過“中式夢核”逃避現世的苦悶,寄希望回到舒適安全的青春年代,在自娛自樂的氛圍里獲得溫暖。

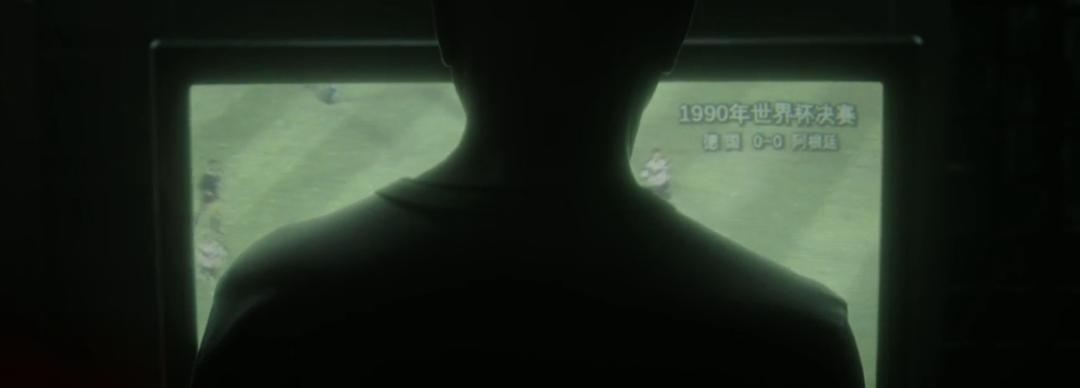

《房間》是把背景放在現當代的驚悚片,于是復古,也就指向了90年代。

它構建了一個普通人能感受到的舒適區域。

比如。

老舊的桌椅,板床,茶幾,門簾,鐵門,置物架,縫紉機;

時好時壞的收音機,吊燈,臺燈,以及經常閃著雪花的電視機。

各種90年代流行款的床單,被套,搪瓷缸,洗臉盆,貼在墻上的彩色貼紙,上發條的機械青蛙,動畫角色的面具,書桌上的彩筆畫,以及孩童時期熟悉的零食,玩具……

還有收音機里的懷舊歌曲,孩子時期聽過的童謠與寓言故事。

懷舊嗎?

并不。

《房間》的做法是——

嘗試攻擊了這份安全感。

讓觀眾在那些熟悉的年代元素里,逐漸覺察出不對勁。

細想之后,毛骨悚然。

于是。

我們童年記憶里,那些熟悉的玩具,充滿著年代感的裝飾,曾經熱播的比賽。

到了這里,便不再是溫馨。

而是詭異和扭曲。

它大膽地告訴你,你們想逃避的那一頭,不是溫柔鄉。

而是地獄。

是一樁又一樁的怨念。

與一個又一個冤屈。

所以該怎么說呢?

或許就電影本身來說,《房間》還有著不少待完善的空間。

可就嘗試而言。

Sir覺得,這才是國產驚悚應該去不斷努力的方向。

畢竟。

尺度放開這事并沒有那么現實。

而中式驚悚。

在這樣的情況下,也只有主動出擊,在一些我們熟悉的地方,不斷攻擊觀眾的安全與舒適。

這才能勾出每個人內心的“鬼”。

本文圖片來自網絡

編輯助理:吉爾莫

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司