- +1

文化中國行 | 在國博讀懂文化中國:當2026件古代文物化作一部“立體史書”

步入中國最高歷史文化殿堂——中國國家博物館,一幅巨型花崗巖浮雕“愚公移山”映入眼簾。畫面人物頂天立地,手持釘耙,奮力揮向大地,或吶喊、或凝視,或蹲踞、或挺身,動作與表情各異,卻都傳遞出一種蓄勢待發的力量。時光定格東方大國無畏挑戰、勇于突破的奮進雄姿,更彰顯中華文化、中國精神的氣勢恢宏。

穿行于國博,就像在時光長河中漫步,在歷史遺存中追尋文明的“源”,于館藏文物中觸摸文明的“流”。從早期文明的萌芽,到統一的王朝格局,再到文化自信的高光時刻,歷史教科書上的彩色圖片紛紛進入現實,國博帶領觀眾全面感知中華文明的起源、發展與延續。

國家博物館的“古代中國”基本陳列是世界上唯一系統展示中華民族綿延不絕的燦爛文明的展覽,也是國家博物館中最受觀眾歡迎的展覽。展覽共展出文物2026件,其中包括一級文物521件,它們化作一部立體的歷史書,凝結于跨越時空的文物之間。在中國國家博物館,時間仿佛凝固在一件件橫跨千年的文物之中,這些承載著古代中國智慧的物品,見證了人類文明從蒙昧走向輝煌的歷程。從館藏文物的宏大維度去俯瞰歷史,用歷史的長鏡頭來端詳今天,走進我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史,更能深沉地理解中華民族的光榮與夢想、跋涉與執著。在國博,就可以讀懂一部中國古代史。

文明曙光:中華文化誕生的蒼茫史詩

走進博物館“古代中國”展廳,一處處場景復原把時間撥回到數十萬年前。

當我們凝視元謀人、北京人、山頂洞人等舊石器時代人類的文物與復制品時,仿佛回到先民們在荒野中點燃生命的火焰的那一天。這一微弱的火光在茫茫原野中燃起,為中華文明的漫長征程奠定了基礎。而山頂洞人的骨針、獸牙貝殼裝飾品,不僅是實用工具,更是最早的審美嘗試,昭示了中華文化對美與秩序的早期追求。

時間推移至新石器時代,社會結構逐漸復雜化,農業的興起帶來了物質生活的飛躍。一件鸛魚石斧圖彩繪陶缸靜靜地立于展柜中,其表面繪有鸛鳥叼魚、石斧交叉的精美圖案。在原始社會如此罕見的繪畫技藝,不僅展現了原始藝術的萌芽,更折射出當時人們自然崇拜與農耕信仰的精神世界。這件陶缸如一幅原始畫卷,為我們打開了理解古代先民精神世界的窗口。八千年前的稻谷遺存與母系氏族村落模型,則生動呈現了農耕文明的繁榮圖景:從種植到儲存,從工具到村落,農業催生了手工業的雛形,也孕育了文字、宗教和藝術的胚芽。

國之重器穿越數千載時光,其精微之處蘊含著解讀中華文明的“密鑰”。進入青銅時代,中華文明邁向了禮制與王權的輝煌階段。青銅爵是二里頭文化的杰作,它作為中國最早的青銅容器之一,為后來的青銅文明奠定了基礎;商代的乳釘紋青銅方鼎,以其莊重威嚴的造型和精美絕倫的鑄造技藝,成為王權象征的代表物;館內最為震撼的是商代婦好墓中出土的四羊方尊,細看器表,幾乎不見鑄造工藝留下的痕跡,設計之縝密、制作之精心,可見一斑。復雜的分鑄技藝、羊首造型與祭祀功能相結合,既是藝術的高峰,又體現了早期國家制度的嚴密構建,集歷史價值、審美價值、工藝價值、文化價值于一體。青銅瑰寶,方寸之間重千鈞。

四羊方尊

這些文物不僅凝結了中華文明起步的艱辛與輝煌,更為我們揭示了中華文化的精神密碼——對自然的敬畏、對藝術的探索以及對社會秩序的追求。每一件展品都在講述一段跨越千年的歷史,每一個紋飾都在傳遞遠古先民的智慧。正是在這些文物的指引下,我們得以在國博讀懂一部中華文明從荒野走向輝煌的史詩。

統一輝煌:王朝更替中的文化積淀

從秦漢大一統到明清的盛世圖景,每一件文物都在訴說一個時代的傳奇,也在見證中華文化的沉淀與積累。

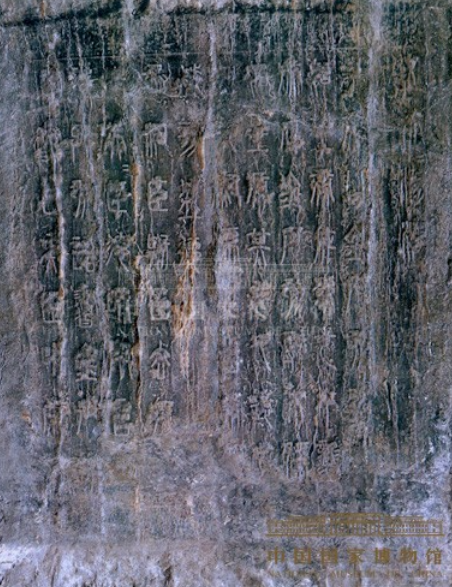

秦代的瑯琊刻石靜臥于展柜中,石上的小篆字跡清晰依舊,記述了秦始皇統一天下的功績和李斯隨秦二世出巡時的盛況。這塊刻石是秦朝“書同文、車同軌”的大一統格局的縮影,每一個字都凝聚了中華民族追求秩序與統一的精神訴求。

瑯琊刻石

展廳另一側,西漢楊家灣的彩繪陶兵馬俑如同歷史的守衛列陣,重現了漢軍騎兵的威武與大漢帝國的輝煌。這些陶俑以其生動的姿態和鮮明的色彩,不僅展現了漢朝軍隊的嚴整軍容,更彰顯了漢朝時期軍事力量的雄厚與國家的繁榮昌盛。它們如同時間的見證者,讓我們得以一窺那個時代的強盛與榮耀。

彩繪陶兵馬俑

如果說秦漢的文物是力量與秩序的象征,那么隋唐的文物則是開放與繁榮的化身。在唐代展廳,一尊三彩釉陶載樂駱駝格外引人注目。高大的駱駝載著五名身著西域服飾的樂人,他們吹奏樂器、面帶喜色,仿佛重現古絲綢之路上的一場歡慶。這件文物不僅展示了唐三彩的釉色之美,也生動講述了文化交融的歷史,成為絲綢之路文化交流與交融的典型例證。

三彩釉陶載樂駱駝

遼宋西夏金元時期,中華大地經歷了從多民族政權并立到南北統一的進程。遼代的鎏金鹿紋銀雞冠壺帶有唐代金銀器的典雅風格,同時融入了契丹族的造型特色,不僅是手工業發展的代表作,也是一段多民族融合歷史的見證。而西夏的綠釉鴟吻,則以其威猛的造型和完美的保存狀態,述說著西夏皇陵建筑的輝煌,同時彰顯了當時中國傳統建筑藝術的高度成就。

綠釉鴟吻

進入明清時期,統一的多民族國家得到進一步的鞏固與發展。鄭和鑄青銅鐘造于鄭和第七次遠航下西洋前,鐘聲回蕩出明代對外開放與海洋文明的雄渾與深邃。這口鐘不僅象征著世代中國人開辟東西方友誼之路的信仰,也鐫刻著明代對外交流的輝煌。

鄭和鑄青銅鐘

清代的霽青釉金彩海晏河清尊,是曾經圓明園海晏堂的陳設品,集精湛工藝與“河清海晏”之寓意于一體,承載著清代盛世文化的恢宏氣象與藝術高峰。它不僅是物質文明的頂點,更是一個盛世的精神寫照,折射出泱泱中華自信于世界的莊嚴力量。

霽青釉金彩海晏河清尊

這些跨越千年的文物,讓我們在國博展廳中感受到古代中國歷史文化積淀的深沉厚重。它們是時間的見證,更是中華文明在統一與繁榮的主敘事中不斷延續、不斷創新的鮮活注腳。

文化中國行:藏禮于器,以器述史

截至2024年第三季度,國家博物館“古代中國”基本陳列展覽的觀眾人數已突破506萬。由于展覽全面展示了古代中國不同歷史時期在政治、經濟、文化、社會生活以及中外交流等方面的發展狀況,來國博一趟,就等于走遍了中華民族綿延不絕的燦爛文明。

習近平總書記強調:“在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明,是我們在新時代新的文化使命。”如今,國家博物館已構建起基本陳列、專題展覽與臨時展覽并行的立體化格局,聚焦中華優秀傳統文化傳承發展,展示我國豐富的歷史文化遺產和中國道路的深厚文化底蘊,揭示蘊含其中的中華民族的文化精神、文化胸懷和文化自信。

從珍貴的古代藝術典藏到煥發時代光芒的當代文化創新,從丹青妙筆的意境之美到巧奪天工的匠心之作,國博以習近平文化思想為引領,通過新穎的藝術敘事、線上線下融合的展陳形式,以及豐富多彩的公共教育活動,深度挖掘文化資源,推動文化的創造性轉化、創新性發展,讓中華文化在共享中煥發出蓬勃的生命力。

何以中國?何以文明?萬物有所生,而獨知守其根;百事有所出,而獨知守其門。文物是輝煌文化的實物象征,凝結著一個民族獨特的精神價值、思維智慧與創造力、生命力、想象力,是民族精神的鮮明標志和國家的“金色名片”。

商后母戊鼎形制巨大,雄偉莊嚴,是中國人的立國重器,象征著國家的威儀和權力,寄托著保家衛國的宏偉心愿。如果不了解這種中華文明突出連續性下的家國一體傳統,就很難明白為什么從古至今,盡管歷經多次社會變遷和外來影響,中華民族依然保持著文化的連續性和民族的凝聚力。

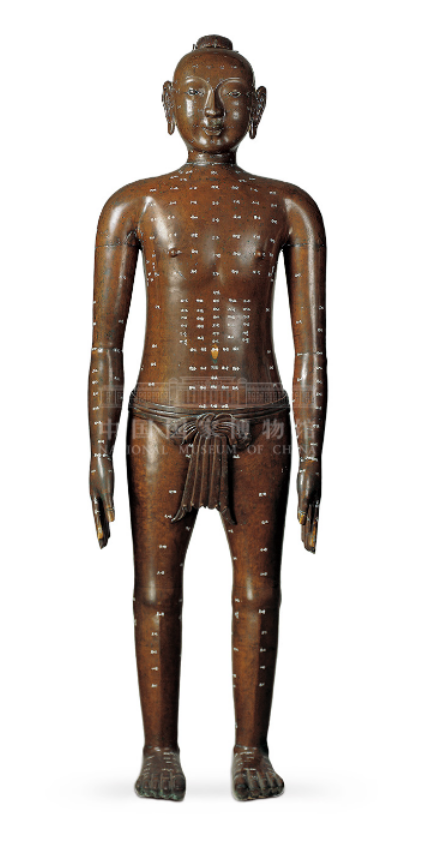

明仿宋針灸銅人精巧嚴謹、科學嚴密,蘊藏著中華醫學“仁心仁術”的人文關懷與追求真知的探索精神。如果不了解這種中華文明突出創新性下的深厚文化底蘊,就無法想象古人如何在刀耕火種的時代創造出無數堪比現代科技突破的發明。哲學思想、文學藝術、科學技術,中華兒女在各個領域積極推動創新,為人類文明的進步作出了巨大貢獻。

明仿宋針灸銅人

紅山玉龍形態優美、線條流暢,凝聚著無數先哲之思想精髓,成為華夏民族的靈魂標識、文化符號與精神圖騰。如果不了解這種中華文明突出統一性下的民族情懷,很難理解我們為什么自豪地稱自己是龍的傳人。正是基于共同的價值觀、歷史記憶和文化認同感,中華民族共同的精神家園歷經千年而始終堅如磐石。

綠釉胡人騎駝陶俑還原出古絲綢之路上西域胡人乘駱駝的形象,無聲記錄了盛唐時期各民族文化交相輝映的歷史。如果不了解這種中華文明突出包容性的開放胸懷,就無法深刻理解中華文明之所以能夠綿延數千年、生生不息的內在動力。

綠釉胡人騎駝陶俑

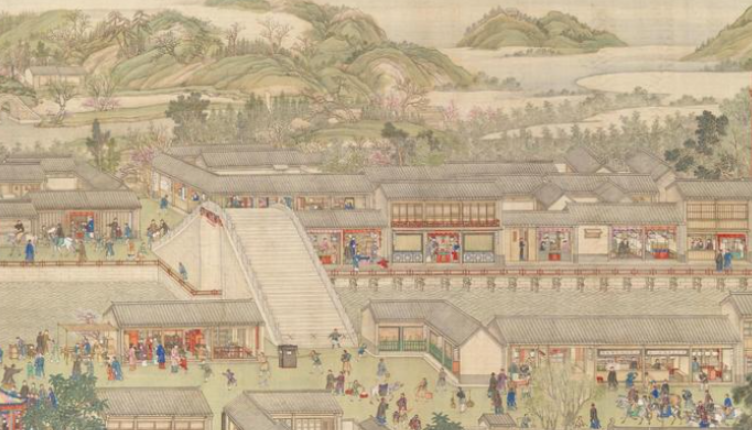

《乾隆南巡圖》描繪出古代社會農商百業共同發展、天下萬民共赴繁榮的和諧圖景,展示出中華民族“尚和合、求大同”的社會理想。如果不了解這種中華文明突出和平性中的和諧格局,就無法洞察融匯在奔涌不息的民族血液中、鐫刻于家國萬代的文化基因里的和睦理念。

《乾隆南巡圖》之駐蹕姑蘇(局部)

何以中國?纖纖不絕林薄成,涓涓不止江河生。翻開國博厚重的“古代史書”,去漢唐風貌、明清韻味、大國風范中尋找答案吧!在國之重器中領悟匠心獨運的智慧光芒,在丹青水墨中感知弦歌不絕的悠遠旋律,在龜甲木牘中觸碰思接千載的精神脈動。

何以文明?答案不僅在于中國人的歷史有多悠久,文化有多厚重,更在于我們在每個歷史節點上,都能夠通過創新與變革,賦予古老文明新的生命力,為國家和民族塑造出承載千年歷史重量的澎湃恢宏的文化氣象。

作者:關禾

編輯:周斌 詹茜卉

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司