- +1

btr評《上街!尋找超藝術托馬森》|超藝術托馬森宇宙漫游

《上街!尋找超藝術托馬森》,[日]赤瀨川原平著,唐詩譯,光啟書局|大平面Wild,2024年10月出版,448頁,89.00元

在《上街!尋找超藝術托馬森》里,赤瀨川原平創造了一個宇宙。在堆積著厚厚日常的世界里,在一切容易被視作理所當然的街頭,在新舊交替不停演進的都市中,他帶著近乎天真的好奇心,以玩笑為動力,以考古學家的認真勁道考現,用藝術家的敏銳眼光檢視周圍一切,目光漸漸落在那些“附著于建筑物且被保存得很美的無用之物”身上。他像哲學家和人類學家那樣觀察思考,并用兼具科學家和文學家的筆觸記錄并描繪觀測結果,同時,以熱切的行動力鼓動同儕藝術家、學生乃至普羅大眾加入這場街頭游戲,交流并分享隱秘的樂趣。這本《上街!尋找超藝術托馬森》既是超藝術托馬森的宇宙簡史,也是路上觀察和城市漫步愛好者的漫游和行動指南。

加里·托馬森是日本職棒巨人隊的第四棒。他雖擁有優秀的身體素質,卻總是屢屢揮空球棒,難逃三振出局的命運。盡管如此,巨人隊仍然“保存”著他。用“托馬森”為那些被保存得很美的無用之物命名,充滿想象力和幽默感,回味中又讓人覺得無比貼切,堪稱超藝術托馬森創世之初的妙筆。赤瀨川原平的另一身份是文學家。他以尾辻克彥為筆名寫小說,風格亦是幽默風趣,充滿對日常生活的洞察。1981年,他以《父親的消失》獲日本文學芥川獎。在《上街!尋找超藝術托馬森》中,這位隱身文學家不時探出頭來,貢獻一些精準的比喻或奇妙的敘事。他把一側騎上托馬森路肩擋住行人路線的汽車形容為“抬起一只腳小便的公狗”,把建筑拆除后的空地叫做“空間的尸體”,甚至為不可思議的高處門設想出婆媳不和、爬門而入的荒誕情境。正是他輕松、幽默、充滿游戲色彩的文字風格為本書奠定了一種基調:托馬森總是在嚴肅和玩笑之間,在現實與想象之間。

尋找街頭的超藝術——托馬森 I 號

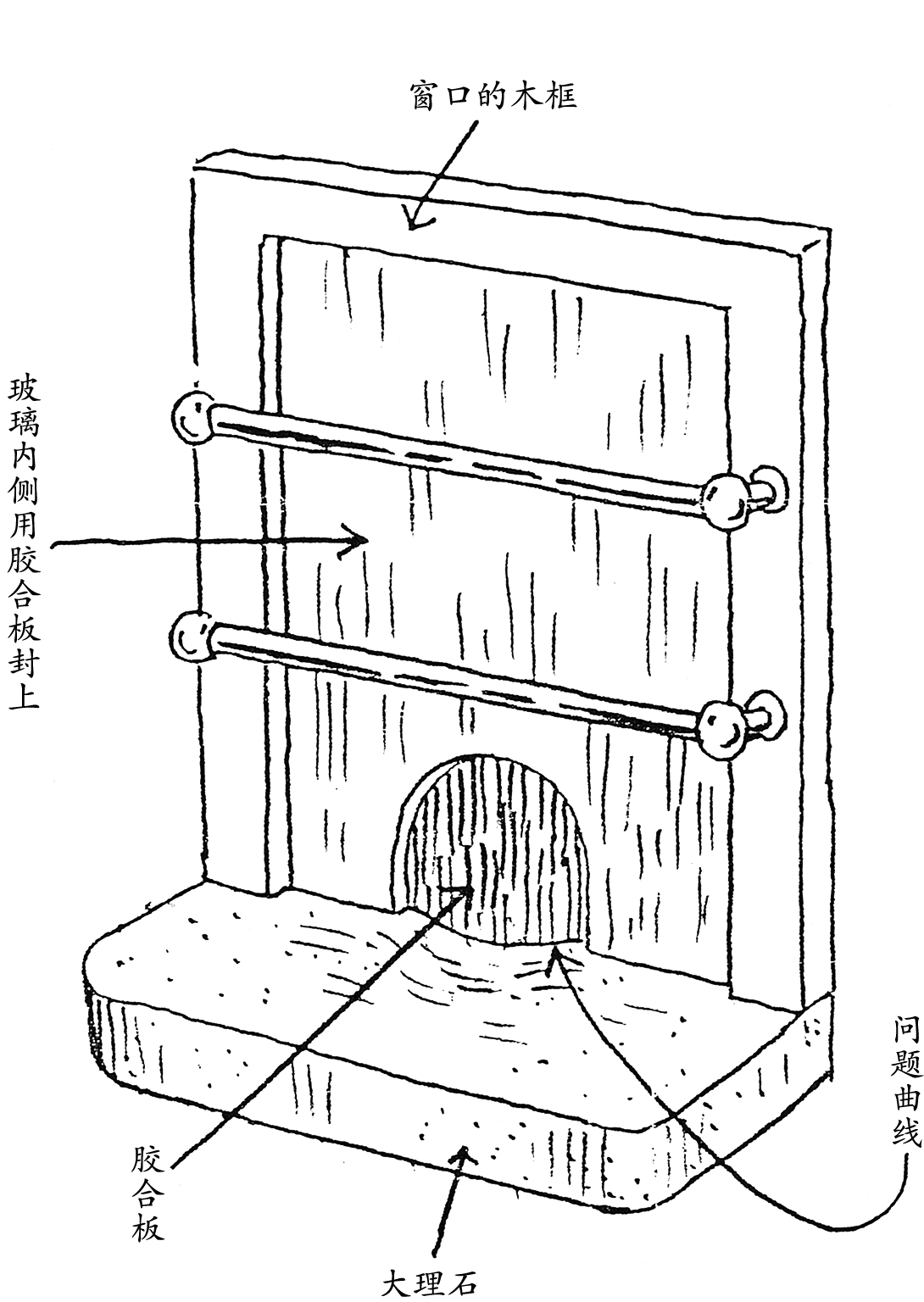

《上街!尋找超藝術托馬森》以系列連載的方式展開。這不是一本理論先行的書;相反地,對于托馬森的命名、定義、分型和特性描繪是在一個又一個街頭實例中逐步形成和完善的。首先,是超藝術之源的三個物件:四谷的純粹樓梯、江古田站的無用窗口和御茶水三樂醫院的無用門,它們的共通之處是“在被廢棄的同時,也在被妥善保存和修護著”。在這個基礎上,愈來愈多托馬森出現,也不斷揭示出托馬森更多的屬性。比如,庇檐型托馬森告訴我們,托馬森是沉默的存在;如同“空中版畫”的原爆型托馬森,揭示了托馬森成立時的“無意識”;那個“被綁架的公交站牌”,則說明了超藝術物件的不穩定性,“每一件都岌岌可危”,且不具有生產性;在比喻的層面,托馬森被描述為“都市的息肉”、“從混凝土中誕生的亡靈”或“悄悄喘息的尸體”。而當托馬森的性質和分型愈來愈完備、采集到的物件容易被熟練地歸于“整理架”時,赤瀨川原平又敏銳地指出,有時一個物件是不是超藝術并不重要,關鍵在于它“是否能帶來躁動不安的心情,并誘人繼續考察下去”,重要的是那種讓人保有好奇心及目眩神迷感的初體驗。

四谷樓梯,或稱純粹樓梯。

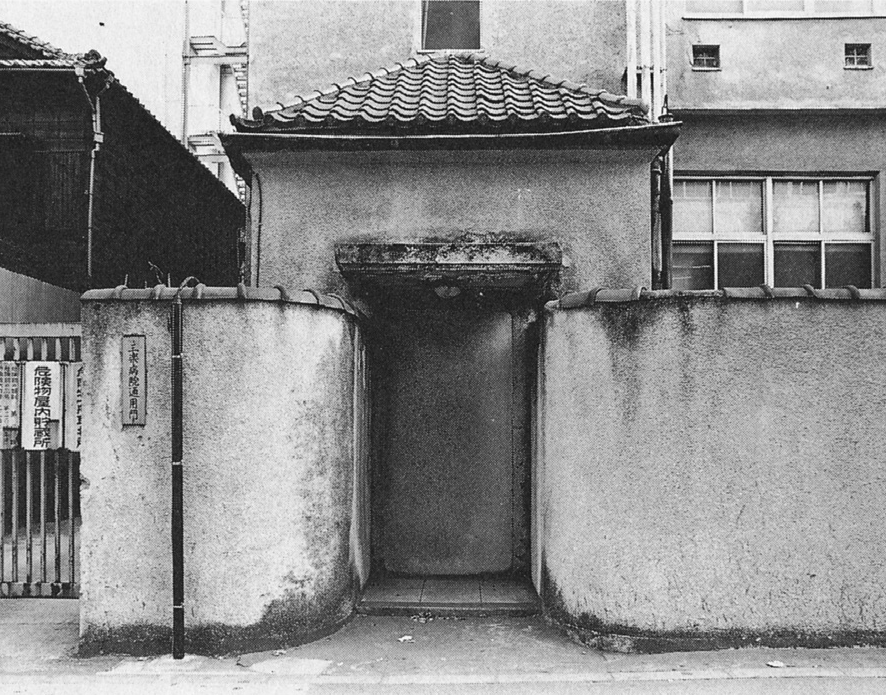

托馬森 III 號——御茶水三樂醫院的無用門(飯村昭彥攝)

超藝術托馬森根植于建筑學者及風俗研究家今和次郎與其美術學校的學長吉田謙吉在昭和二年(1927年)提出的“考現學”理論。1923年關東大地震后,今和次郎及吉田謙吉注意到災后出現了大量以白鐵、木材及破碎板材搭建起的臨時住宅,有感于都市人堅韌的生命力和創造性,他們開始觀察并以素描等形式記錄社會轉型期普通市民的日常生活及社會風俗。“考現學”(Modernologio)以考古學、生物學及人類學的綜合方法,從對物件的觀察中,貼近社會現象。同樣地,超藝術托馬森也常常出現在城市新舊交替的轉型過程中:在麻布谷町漸漸被森大廈的高樓吞沒的士紳化過程里,誕生了被拆除的澡堂及那根廢棄煙囪;在建筑物的拆除之后,出現了原爆型托馬森;至于高田馬場三角區,同樣源于地鐵通道中新建的墻。超藝術托馬森也沿用了考現學的諸多記錄方法,比如文字報告、素描及手繪圖,同時因攝影的普及,引入了照片作為主流記錄媒介。飯村昭彥“和傻瓜僅一步之遙的冒險”及其標志性的魚眼鏡頭,更將托馬森記錄活動推向極限。

藝術與超藝術的區別是貫穿全書的一條伏線。藝術是藝術家的創造,多數存在于美術館的白盒子里;超藝術則是“都市里若隱若現的幽靈”,由發現者觀測、指認、記錄并留下姓名。超藝術托馬森與都市和街頭緊密相關,這與赤瀨川原平的早期藝術實踐一脈相承。1963年,赤瀨川與高松次郎和中西夏之共同創立前衛藝術團體“高赤中心”(Hi-Red Center),在東京街頭進行各類藝術實踐。比如,在1964年東京奧運會舉辦前夕,他們發起“首都圈清掃整理促進運動”,把街頭的公共措施清理到不必要的程度,以直接行動反諷地批判了政府迎接奧運時對公共空間的凈化工程。超藝術托馬森具有一種鼓勵公眾集體行動的社會性,人們在尋找和發現托馬森的過程中,包含著對于城市公共空間的審視,恰恰是那些不合常理、讓人莫名其妙的空間和物件讓人投去了好奇的第二眼。

托馬森 II 號——江古田站的無用窗口

帶著后見之明看,超藝術托馬森后來“遇到了‘路上’的同類,與之融合,化身為‘路上觀察學’”,它是路上觀察學萌芽階段的絕好范例。因此,《上街!尋找超藝術托馬森》也是城市漫游者的行動指南。書中記錄五十多人的“托馬森巡禮團”在東京都內游覽“托馬森名勝”的章節最為意味深長:在參與者眼中,這些街頭的托馬森無異于一個個“景點”——此中當然有玩笑的意味,但更挑戰和顛覆了“我們在城市漫游時可以看什么”的慣常認知。正是這些逸出了日常的托馬森,為倦怠的、一切似乎理所當然的現實世界增添了一個別樣的維度,讓城市漫步和路上觀察變得饒有趣味。一如藤森照信在《路上觀察學入門》中所寫:“只有在脫離整體秩序時,物體才會展現個別的特色。只有逸出空間——也就是整體秩序的別名——物體似乎才能真正成為所謂的‘物件’。只要一一參考路上觀察同好采集的實例,便可以明白這一道理,每一樣東西都脫離了原本的狀態。”從托馬森延展開去,井蓋、學生制服、鞋底嵌入的沙、磚墻上的小洞,乃至狗狗的大便(林丈二的《巴黎圣奧諾雷郊區街狗大便調查》)都可以成為路上觀察的對象,都能散發出特殊的光芒。

日本人向來擅長從微小的、日常的事物中發現樂趣,乃至進一步成為藝術或哲學。然而超藝術托馬森卻超越了這種地域性,書中記錄了巴黎和中國的托馬森案例。谷口英久在中國酒泉的羊毛工廠發現那兒遍地都是托馬森后,半開玩笑地說道,中國人“大概早已對托馬森免疫了吧”,“他們說不定已經開發出針對托馬森菌的疫苗,每人每年必須注射一次”。幸好,我們生活在上海這般整齊而有秩序的國際大都市,托馬森的稀缺會更磨礪我們的目光,讓我們在發現中獲得更深、更隱秘的樂趣。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司