- +1

在思惟菩薩面前,很想問問悉達(dá)多,可曾見過雪?

一直不喜歡讀《水滸》,故事開頭時,各個好漢起來的轟轟烈烈,每一章都是滿滿的莽然義氣與殺氣,可到了結(jié)尾呢?死的死,散的散,跪著收場好不凄涼。

尤其是魯智深,他可我最欣賞的一位啊,到末了,聽潮圓寂的走得干脆,把我的這個讀者‘虐’到差點(diǎn)內(nèi)傷。

現(xiàn)在回想起來,魯智深這個人物,塑造得可真是好。

他剛一出場,是路見不平的一個莽漢、也有照顧弱小的細(xì)膩心腸,讓人覺得魯智深俠義任性又帶著點(diǎn)可愛;真是有俠氣的花和尚啊,當(dāng)?shù)闷稹芭Z手段,菩薩心腸”八個字,可寫到魯智深結(jié)局時,施耐庵全無抒情,只非常克制的給了幾句白描:

“……捉把禪椅,當(dāng)中坐了。焚起一爐好香,放了那張紙?jiān)诙U床上,自疊起兩只腳,左腳搭在右腳,自然天性騰空。”

到此,魯智深整個人的故事就到這里結(jié)束了。看到這兒的我很任性的想,整本書也應(yīng)該到此結(jié)束,后面再有何等精彩的大結(jié)局,那也是完全撼動不我的了。

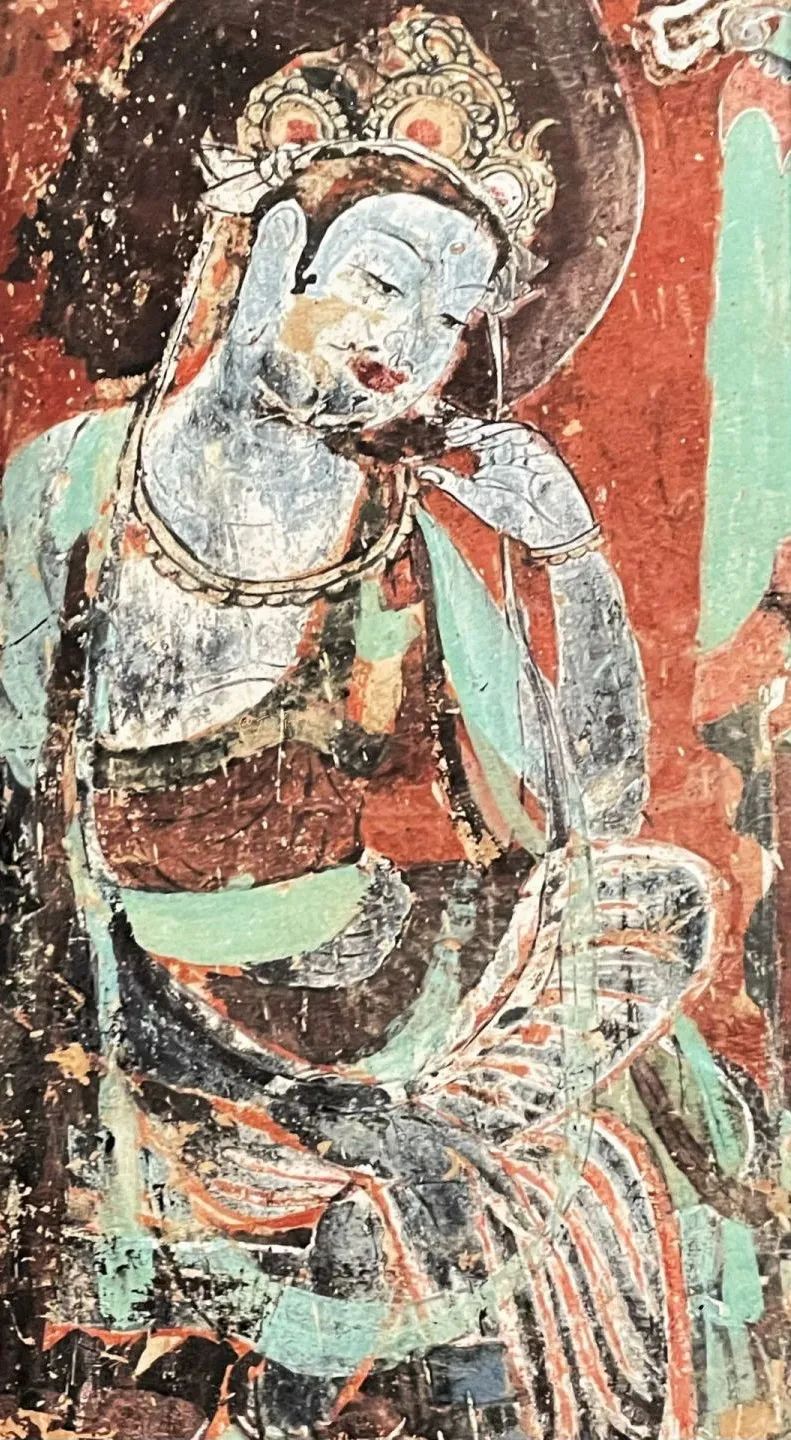

于是《水滸》這故事被我拋在腦后數(shù)十年,突然有一次,看到一尊思惟菩薩,姿勢遠(yuǎn)不是端莊板正,反而有一種隨性的瀟灑,一手托腮、雙腿自如交疊。明明是靜態(tài)的雕塑,卻有一種動態(tài)的氣勢。

菩薩眼簾低垂,結(jié)跏趺坐,沉思臉上有著自在內(nèi)觀的神情。

想來魯智深最后一刻時,應(yīng)該也是這么隨性的一坐:“平生不修善果,只愛殺人放火。忽地頓開金枷,這里扯斷玉鎖。咦!錢塘江上潮信來,今日方知我是我。”

魯智深的一生看似滿是江湖義氣與打打殺殺,但他內(nèi)在卻始終在追求一種超越世俗的自由任性。他在禪椅上圓寂的姿態(tài),像是與思惟菩薩的冥想的形象有著某種呼應(yīng):都以一種沉靜而超然的姿態(tài),表達(dá)了對生命本質(zhì)的深刻領(lǐng)悟。

因此這雕像有了一種魅力,這一眼讓我明白了人類本身的思考共性,那是超越時間與地域的哲學(xué)。

我越看越覺得,離開了佛堂與香火的思惟菩薩,不再是某一種宗教信仰的體現(xiàn),而是一種關(guān)于人類思考和覺悟的藝術(shù)表達(dá)。

它提醒著我,停下腳步,傾聽內(nèi)心,去探尋生命本質(zhì)的意義。

悉達(dá)多在滔滔河水邊頓悟,魯智深在江潮來信的澎湃中圓寂。

悉達(dá)多通過冥想獲得了佛學(xué)道理,而魯智深則通過江湖中的歷練與頓悟,最終超越了自我。這兩種“思惟”的方式,一靜一動,一是宗教意義上的修行,一是世俗意義上的覺醒,卻都對生命意義的有了自己的深刻理解。

思惟菩薩把抽象的思維活動變得可視化,優(yōu)雅流暢的雕塑藝術(shù)地詮釋了人類精神的流動。

這種思惟不僅僅是宗教或文學(xué)中的主題,是一種深藏的人類經(jīng)驗(yàn),更是一種人類本身的宿命。因?yàn)椋祟惷鎸ψ晕摇⒚鎸κ澜鐣r的反思是無法逃避的。這必然超越了宗教與地域,這是屬于人類生命中共同的禪。

后來思惟菩薩的雕塑少了,造像形式逐漸淡出了佛教藝術(shù)的主流。

大約是俗世中的人們有太多的祈愿了,只想著磕幾個頭、點(diǎn)幾束香,一本正經(jīng)的走著虔誠的流程,而忽略了內(nèi)心的沉思與自省。當(dāng)人們只忙于跪拜祈求,而不再去思考時,那深刻而靜謐的“思惟”便失去了它的位置。

思惟菩薩像的流行是地域性的,去河北的定州博物館、山東的青州博物館,會集的看到,但兩地的雕塑也有不同,定州的是雙思惟菩薩,兩位一起出現(xiàn),應(yīng)該是有著思想上的探討和交流;青州的是單獨(dú)的思惟菩薩,特別值得一看是菩薩嘴角的那抹微笑。

思惟菩薩雕塑的起源可以追溯到公元1世紀(jì)至5世紀(jì)的犍陀羅地區(qū),而犍陀羅藝術(shù)深受希臘化文化的影響,文化影響的層層疊加與融合,到了中原,就是北魏時期出現(xiàn)了思惟菩薩像,到了唐代則思惟菩薩雕塑的高峰期,技藝更精湛,文化更繁榮多樣。

唐·鎏金銅思惟菩薩像,上海博物館東館

初唐·東方的思考者,莫高窟第57窟

北齊思惟菩薩造像,青州博物館

北齊白石半跏思惟菩薩坐像,中國國家博物館

北齊菀方州造雙思惟菩薩像,定州博物館

羅丹《思想者》,初稿正在上海羅丹藝術(shù)中心展出

——·——

如果能見到悉達(dá)多,我很想問問他:你曾經(jīng)見過雪嗎?

悉達(dá)多在樹下沉思,樹在河流一旁,那條河流經(jīng)過了一片炎熱葳蕤的土地,是終年無雪的王宮之外。那是夏日之禪。

他日復(fù)一日的見到的是烈日與大雨,滔滔不絕的流動著的河水;如果,他能見到滿天風(fēng)雪,冰封千里的大地,又會有什么樣的‘頓悟’呢?會有冬日之禪嗎?

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司