- +1

法國(guó)史學(xué)年鑒派創(chuàng)始人馬克·布洛赫將入祀先賢祠

2024年11月23日,馬克龍?jiān)谒固乩贡ご髮W(xué)宮發(fā)表演說,紀(jì)念該市解放八十周年。LAURENCE GEAI POUR ? LE MONDE ?

據(jù)《世界報(bào)》(Le monde)官網(wǎng)2024年11月23日《馬克龍宣布?xì)v史學(xué)家和抵抗組織戰(zhàn)士馬克·布洛赫(Marc Bloch)將入祀先賢祠》文章報(bào)道:

11月23日,為紀(jì)念1944年11月23日斯特拉斯堡解放八十周年,馬克龍(Emmanuel Macron)在斯特拉斯堡大學(xué)宮(Palais Universitaire)發(fā)表演講,并宣布:“為致敬他的工作、他的教導(dǎo)和他的勇氣,我們決定讓馬克·布洛赫(Marc Bloch)入祀先賢祠。”這位抵抗組織游擊戰(zhàn)士兼歷史學(xué)家,正如總統(tǒng)所形容的“影子軍隊(duì)中的啟蒙者”(l'homme des Lumières dans l'armée des ombres),于 1944 年在里昂附近被蓋世太保殺害。馬克·布洛赫的部分職業(yè)生涯是在斯特拉斯堡大學(xué)度過的。馬克龍還呼吁“非自愿者”(Malgré-nous)的悲劇,亦即被納粹軍隊(duì)征召入伍的阿爾薩斯人和摩澤爾人的悲劇,應(yīng)被承認(rèn)與教導(dǎo)。

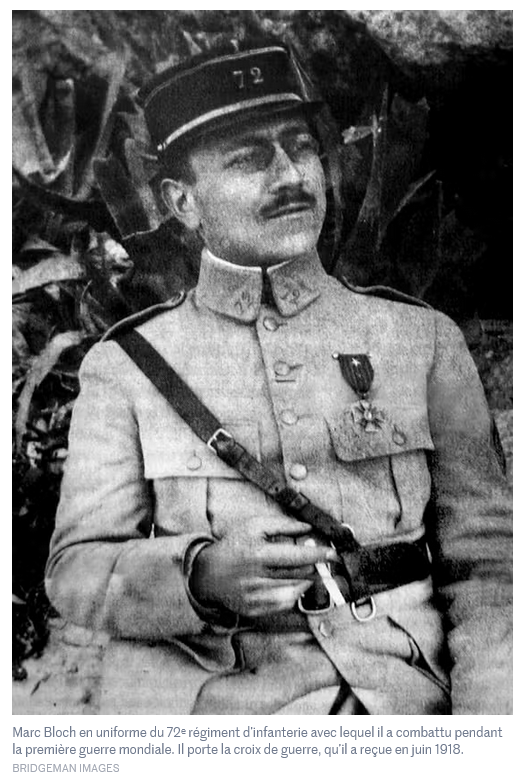

馬克·布洛赫,身著一戰(zhàn)期間其所在第72步兵團(tuán)的制服,佩戴著他在1918年6月獲得的戰(zhàn)爭(zhēng)十字勛章。

馬克·布洛赫的家人對(duì)他在逝世八十年后入祀先賢祠樂見其成,這是政界人物和歷史學(xué)家長(zhǎng)久以來的呼吁。他的孫女Suzette Bloch告訴法新社:“這觸動(dòng)人心,我們感到極為驕傲。他為自由和反納粹獻(xiàn)出了自己的身體和靈魂。”

馬克·布洛赫檔案

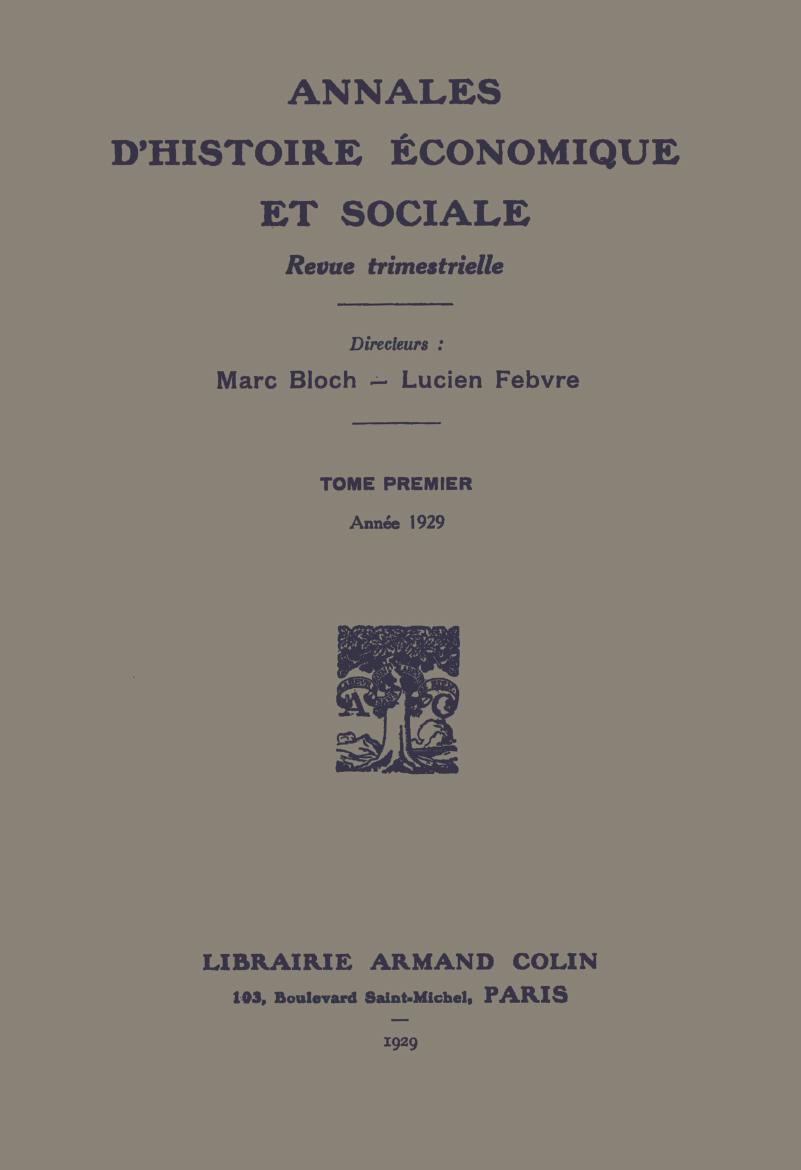

1919至1936年間,馬克·布洛赫在斯特拉斯堡大學(xué)擔(dān)任中世紀(jì)史教授,他將歷史研究拓展至社會(huì)學(xué)、地理學(xué)、心理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué),從而徹底改變了歷史研究的領(lǐng)域。1929年,他和費(fèi)弗爾(Lucien Febvre)一起創(chuàng)辦了《經(jīng)濟(jì)與社會(huì)史年鑒》(Annales d'histoire économique et sociale),這是一份在世界范圍內(nèi)引起學(xué)界反響的雜志。

《經(jīng)濟(jì)與社會(huì)史年鑒》( Annales d’histoire économique et sociale)創(chuàng)刊號(hào)封面

馬克·布洛赫生平簡(jiǎn)述

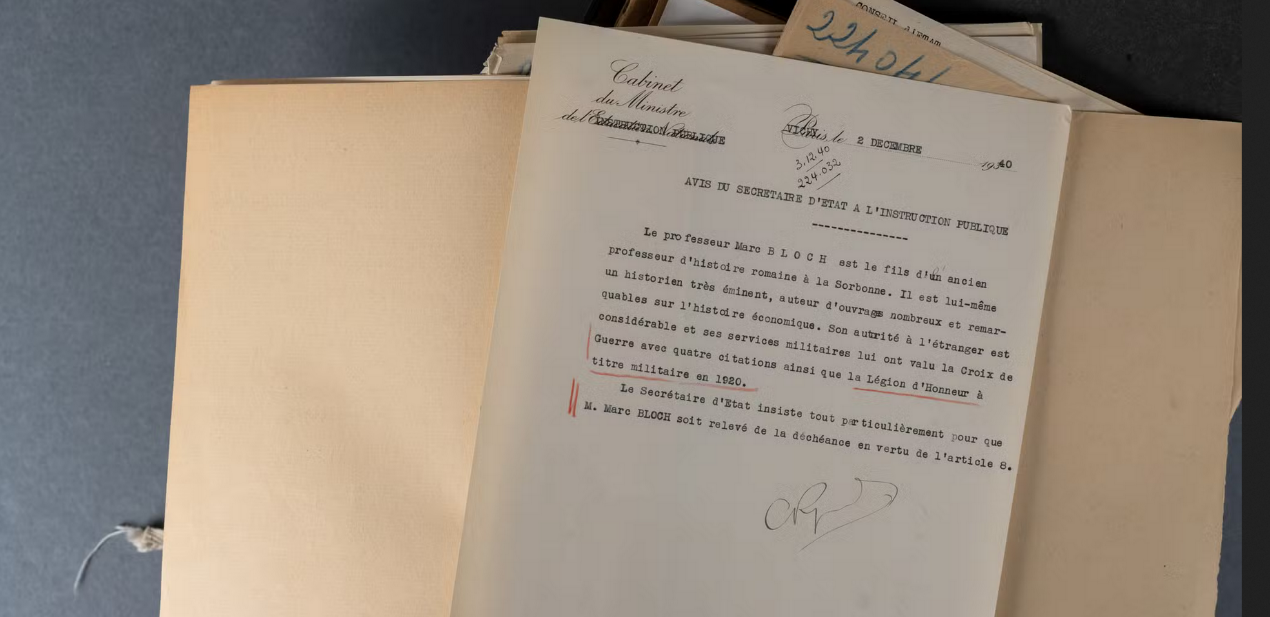

馬克·布洛赫(Marc Bloch, 1886-1944),法國(guó)著名歷史學(xué)家,史學(xué)年鑒派創(chuàng)始人。1886年7月6日出生于法國(guó)里昂的一個(gè)猶太知識(shí)分子家庭。其父親古斯塔夫(Gustave Bloch)曾是巴黎索邦大學(xué)的羅馬史教授,祖父是一位中學(xué)校長(zhǎng),曾祖父是一位參加過法國(guó)大革命的戰(zhàn)士。1904年,考入巴黎高等師范學(xué)院,1908年畢業(yè),獲得歷史教師資格。1908至1909年,到德國(guó)留學(xué),在萊比錫大學(xué)和柏林大學(xué)學(xué)習(xí)。1912至1914年,在蒙彼利埃和亞眠的中學(xué)任教。1913年一戰(zhàn)爆發(fā)后,投筆從戎,參加了索姆河戰(zhàn)役和馬恩河戰(zhàn)役。1920年12月以《國(guó)王與農(nóng)奴》獲得博士學(xué)位。曾任教于斯特拉斯堡大學(xué)(1919—1936)和巴黎索邦大學(xué)(1936-1939)。1929年,布洛赫和費(fèi)弗爾(Lucien Febvre, 1878-1956)合作創(chuàng)辦《經(jīng)濟(jì)與社會(huì)史年鑒》(Annales d’histoire économique et sociale)雜志,標(biāo)志著法國(guó)史學(xué)年鑒派的形成。1942年德軍占領(lǐng)維希后,布洛赫逃往里昂參加抵抗運(yùn)動(dòng),翌年被蓋世太保逮捕,1944年6月16日被納粹槍決于里昂北郊。布洛赫主張拓寬歷史研究的視野,提倡總體史學(xué),打破了以政治、軍事史為構(gòu)架,以上層人物為主體的傳統(tǒng)史學(xué)研究路數(shù),重視經(jīng)濟(jì)史、心態(tài)史、社會(huì)史的研究,著有《法蘭西島》(1913)、《國(guó)王的觸摸》(1924,亦譯作《國(guó)王神跡:英法王權(quán)所謂超自然性研究》)、《法國(guó)鄉(xiāng)村史》(1931)、《封建社會(huì)》(1939-1940)、《奇怪的戰(zhàn)敗》(1946)、《歷史學(xué)家的技藝》(1949)等。(關(guān)于馬克·布洛赫的生平,詳參張緒山:《馬克·布洛赫與〈國(guó)王神跡〉》,載馬克·布洛赫著,張緒山譯《國(guó)王神跡:英法王權(quán)所謂超自然性研究》,北京:商務(wù)印書館,2018年,第519-524頁(yè)。)

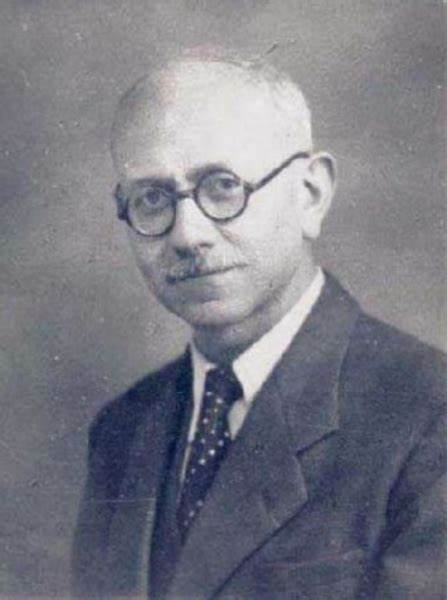

歷史學(xué)家馬克·布洛赫

據(jù)彼得·伯克(Peter Burke)著,劉永華譯《法國(guó)史學(xué)革命:年鑒學(xué)派(1929-2014)》(第二版),北京:北京大學(xué)出版社,2016年,第21-24頁(yè):

布洛赫的職業(yè)生涯與費(fèi)弗爾相差無幾。他也進(jìn)了高師,他父親古斯塔夫在那里講授古代史。他也受益于米什萊(Jules Michelet)與列維—布留爾(Lucien Lévy-Bruhl),并曾赴萊比錫和柏林學(xué)習(xí)(1914年前,德國(guó)被公認(rèn)為史學(xué)研究的中心)。

不過,正如在討論他晚年的著作時(shí)將要闡明的,對(duì)他影響最大的是社會(huì)學(xué)家涂爾干(émile Durkheim)。大約在布洛赫進(jìn)入高師時(shí),涂爾干也開始在那里任教。作為老高師學(xué)人,涂爾干從問學(xué)于福斯特爾·德·古朗熱時(shí)(Fustel de Coulanges),便學(xué)會(huì)了認(rèn)真看待歷史。布洛赫到晚年道出了涂爾干的雜志《社會(huì)學(xué)年鑒》對(duì)他的深刻影響。他那一代的許多歷史學(xué)家,比如布洛赫的朋友古典學(xué)家路易·熱耐特(Louis Gernet)與漢學(xué)家葛蘭言(Marcel Granet),都曾滿懷熱情地閱讀這份雜志。還應(yīng)補(bǔ)充一點(diǎn),盡管布洛赫仰慕涂爾干及其追隨者(比如莫里斯·哈布瓦赫〔Maurice Halbwachs〕),但這并不意味著對(duì)他們他只是一味追捧。

與費(fèi)弗爾不同的是,盡管布洛赫并不信奉猶太教,但他和涂爾干同為猶太人。他將自身定位為“德雷福斯輩”的人,因?yàn)?894年判處猶太軍官德雷福斯上尉叛國(guó)罪一事——后來由聲援發(fā)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)證明他是清白的——就已喚醒了孩提時(shí)代布洛赫的政治意識(shí)。有論者認(rèn)為,這一經(jīng)歷刺激了布洛赫對(duì)理性局限性的興趣,這一方面最明顯的例證,莫過于他對(duì)法國(guó)和英國(guó)國(guó)王超自然力的所謂“集體幻想”的研究。

盡管布洛赫早在孩提時(shí)代就對(duì)當(dāng)代政治感興趣,他還是選擇中世紀(jì)作為專業(yè)。像費(fèi)弗爾一樣,他對(duì)歷史地理學(xué)也感興趣。他關(guān)注的是法蘭西島,并以此為主題,在史學(xué)家克里斯蒂安·普菲斯特(Christian Pfister)的指導(dǎo)下撰寫了論文,然后在《歷史綜合評(píng)論》(Revue de synthèse Historique)發(fā)表。和費(fèi)弗爾再度相似的是,在對(duì)法蘭西島的研究中,布洛赫也以問題導(dǎo)向的方式思考。在作者二十七歲發(fā)表的這個(gè)研究成果中,多學(xué)科訓(xùn)練的效果已然是清晰可辨。這個(gè)研究認(rèn)為,地方史學(xué)者必須利用考古學(xué)家、古文書學(xué)家、法律專家等的研究技巧。

在這個(gè)區(qū)域研究中,他居然對(duì)區(qū)域概念本身提出質(zhì)疑,認(rèn)為它取決于人們關(guān)注的問題。他寫道:“憑什么期望對(duì)封建制度感興趣的法官、研究近代鄉(xiāng)村財(cái)產(chǎn)演變的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,和研究民間方言的考據(jù)學(xué)家,都恰好停留在相同的邊界呢?”在其他論著中,他對(duì)歷史時(shí)期提出同樣的看法,而歷史時(shí)期是時(shí)間的邊境。

一戰(zhàn)期間,布洛赫像費(fèi)弗爾一樣,在一個(gè)步兵團(tuán)服役,曾兩次掛彩。這個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)歷對(duì)他后來的著作產(chǎn)生了何種影響,就沒有統(tǒng)一答案了。正如我們剛剛指出的,他在戰(zhàn)前寫成的博士論文,已經(jīng)提出了布羅代爾(Fernand Braudel)后來稱之為“地理史”的出色例證。另一方面,有論者認(rèn)為,布洛赫的戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)歷激發(fā)或至少是激勵(lì)了他對(duì)常人——不管是農(nóng)奴還是國(guó)王——的歷史的興趣。曾擔(dān)任民兵軍官的愛德華·吉本(Edward Gibbon)在退役后評(píng)論說:“漢普郡榴彈兵團(tuán)上尉的經(jīng)歷……對(duì)研究羅馬帝國(guó)的史學(xué)家并非百無一用。”同樣也可以認(rèn)為,擔(dān)任團(tuán)部上尉參謀的經(jīng)歷,有助于布洛赫研究謠言,尤其是戰(zhàn)時(shí)滿天飛的錯(cuò)誤謠言——布洛赫曾在1921年就此主題發(fā)表過論文。

與費(fèi)弗爾比較,布洛赫對(duì)地理學(xué)涉足較少,而對(duì)社會(huì)學(xué)情有獨(dú)鐘。然而,兩人都以跨學(xué)科的方式思考。顯然,兩人有必要相互認(rèn)識(shí)。他們受聘至斯特拉斯堡大學(xué)任職,提供了這一機(jī)緣,而這要?dú)w功于這所大學(xué)的新院長(zhǎng),此人就是布洛赫以前的導(dǎo)師克里斯蒂安·普菲斯特。

抵抗戰(zhàn)士馬克·布洛赫

據(jù)魏斐德(Frederic Wakeman, Jr.)《馬克·布洛赫——一個(gè)肖像》(梁禾譯,《史林》2014年第4期,第171頁(yè)):

1942 年 11 月,德軍占領(lǐng)了維希(Vichy),布洛赫便逃往里昂參加抵抗運(yùn)動(dòng),亦為匿藏他的猶太身份,不久被任命為武裝抵抗運(yùn)動(dòng)(Franc-Tireur)里昂支隊(duì)和在巴黎的統(tǒng)一抵抗運(yùn)動(dòng)組織(Uni de la Resistance)之間的交通聯(lián)絡(luò)員——一項(xiàng)光榮而艱險(xiǎn)的工作。他干了快一年時(shí),不幸在里昂的一個(gè)街角被蓋世太保抓捕。他在一系列酷刑中存活下來,直到 1944 年 6 月蓋世太保開始“清除”監(jiān)獄。6月16日那天,一輛裝載了27名法國(guó)抵抗隊(duì)人士的卡車行駛在一條靜僻的鄉(xiāng)村小道上,卡車開到了里昂北面25公里外一個(gè)叫“若斯?fàn)枴保↙es Rossilles)的小場(chǎng)地。那些德國(guó)人除了知道他的名字叫納爾蚌(Narbonne)以外,沒人知道他是布洛赫。當(dāng)這27位抵抗人士被對(duì)著槍口一一排列時(shí),布洛赫身旁一個(gè)16歲的男孩開始發(fā)抖,并像個(gè)嬰兒那樣哭起來,他邊哭邊反復(fù)說:“這會(huì)讓我痛,這會(huì)傷我……”于是,布洛赫攙起他的臂膀:“不會(huì)的,我的孩子,一點(diǎn)兒都不會(huì)痛。”槍聲響起,布洛赫倒下,一邊高呼:“法蘭西萬歲!”。四年前,布洛赫已寫下:“我出生在法蘭西。我飲著她的文化泉水長(zhǎng)大。我把她的往昔變成我自己的。我只能在她的大氣里自由呼吸,而我,與他人一起,為保衛(wèi)她的利益,已盡了全力。”

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司