- +1

新城市志|“雙機場”時代來臨,哪些城市搶得先機?

繼萬億GDP、國家中心城市、米字形高鐵網之后,“雙機場”正成為頭部城市競爭的另一“戰場”。

最近,深圳提出支持惠州平潭機場打造千萬級區域性樞紐機場,發揮深圳第二機場作用,與深圳寶安機場形成協同發展格局。

與此同時,日前獲批的《南京市國土空間總體規劃(2021-2035年)》也提到,將規劃“一主一輔”的航空總體布局,以祿口國際機場為主要機場,馬鞍機場為南京的輔助機場。

惠州平潭機場 資料圖

據媒體不完全統計,包括重慶、杭州、濟南、青島、西安、鄭州、昆明等城市在內,全國已有超過10座城市將第二機場提上日程。其中,大多數還處于閉門規劃階段,但有些已得到了國家層面的認證。

在大基建總體降溫的背景下,為何還有那么多城市爭建第二機場?這將對區域城市版圖產生哪些影響?

“不堪重負”的廣深機場

目前國內共有三座城市擁有雙機場,分別是北京、上海和成都。除此以外的城市中,如果說最迫切需要第二機場的,恐怕就屬深圳了。

2023年,深圳寶安機場實現旅客吞吐量5273萬人次,位居全國第四。但是跟北京、上海、成都等地機場動輒三四條跑道不同,寶安機場只有兩條跑道,是國內最繁忙的雙跑道機場。

不過考慮到深圳土地資源緊張,且鄰近香港,空域資源提升空間也十分有限,所以深圳放棄了在本市范圍內修建新機場,轉而支持把現有的惠州平潭機場升級、打造為深圳第二機場。

惠州平潭機場距離深圳東面的坪山、龍崗等區30多公里。它與位于珠江口的寶安機場一東一西,正好形成空間上的呼應。加之2023年惠州平潭機場剛剛完成飛行區擴建,雖然當年的旅客吞吐量同比增長了152.94%,達到261.79萬人次,但也僅相當于寶安機場的二十分之一,進一步提升空間巨大。

未來,惠州平潭機場將通過不斷開拓相關航線,分擔深圳的國內客流,特別是方便服務深圳東北區域居民的出行,使得深圳可以將空域資源更多地用在開拓國際客運和貨運航線方面。

事實上,深圳目前遇到的機場難題在珠三角并非個案,廣州的情況同樣緊迫。

自2020年起,廣州白云機場的年旅客吞吐量始終位居國內第一。2023年為6317萬人次,比上海浦東機場、北京首都機場多出近千萬客流。而今年前十個月,白云機場的旅客吞吐量同比增長了21.29%,達到6316.3萬人次,接近去年全年水平。按照目前白云機場在運營的T1+T2設計容量8000萬人次,客流量已經逼近設計容量。

為此,廣州一方面全速推進白云機場三期擴建工程,完工后白云國際機場將成為全球最大的單體機場,年旅客吞吐能力、貨郵吞吐能力將分別達到1.2億人次、380萬噸,較目前增長50%、52%。另一方面,廣州也正在加快珠三角樞紐(廣州新)機場的規劃建設,預計年底有望開工。

但是和深圳一樣,新機場雖有“廣州”之名,但最終并未選擇市內呼聲極高的增城、南沙等區,而是落在鄰近的佛山市高明區。這種“共享機場”模式也呼應了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出的,“加快大灣區基礎設施互聯互通,建設世界級機場群”,并且正在被越來越多都市圈所采用。

南京祿口機場候機大廳。IC 資料圖

提前布局的南京第二機場

和廣深不同,南京的第二機場屬于提前布局。

一般認為,當一座城市的機場年旅客吞吐量超過4000萬人次,就應該開始規劃第二機場。而南京祿口機場2023年的旅客吞吐量僅2736萬人次。

況且,2020年T1航站樓改造完成后,祿口機場已經擁有了4F級飛行區、雙跑道、雙航站樓、雙貨站,可滿足年旅客吞吐量3000萬人次的保障能力。而根據規劃,到2030年,祿口機場還將新增T3航站樓、南二跑道、南貨運區,可滿足年旅客吞吐量7000萬人次的保障能力。

之所以還要謀劃第二機場,首先是因為機場從動議、規劃、選址、獲批需要多個部門審批,然后加上開工建設到最后完工,是一個相當漫長的過程,短則五六年,長的甚至有十幾、二十年,必須適度超前謀劃。但更重要的,還是著眼于整個南京都市圈的未來需求。

作為全國首個獲批的跨省都市圈,南京都市圈包含蘇皖兩省9個城市、33個市轄區、11個縣級市和16個縣,總面積6.6萬平方公里,比整個粵港澳大灣區面積還要大。

隨著都市圈人口的持續膨脹,此前南京市城市與交通規劃設計研究院股份有限公司董事長楊濤就表示,到2035年,南京都市圈常住人口將超過3500萬,甚至有可能達到4000-4500萬的人口規模,其潛在航空客源僅靠祿口國際機場將難以滿足發展需要。

這種背景下,布局第二機場很有必要。之所以選址江北六合區的馬鞍機場,也是立足整個都市圈需求的考慮。從地圖上看,馬鞍機場與祿口國際機場隔江分布,一北一南。按照《南京市國土空間總體規劃(2021—2035年)》,馬鞍機場主要服務于江北新區及都市圈北部城市。

如果再算上周邊的揚州泰州機場、蕪湖宣城機場、淮安漣水國際機場,以及規劃中的滁州機場,南京都市圈也正在形成自己的機場群。

而像南京這樣站在都市圈的角度來布局新機場的情況,正在變得越來越常見,光是江蘇省內就不止一例。目前除了南京外,江蘇另外兩座“萬億之城”無錫、南通也在布局自己的“第二機場”或新機場。

2022年“無錫發布”曾提到,無錫市政府正式批復市交通集團,根據《民用機場名稱管理辦法》要求,原則同意將無錫丁蜀通用機場命名為無錫丁蜀機場。不過這個“第二機場”目前來看還屬于通用機場性質,未來會否增加民航功能尚未可知。

但南通在建的新機場卻是實實在在最高等級的4F民航機場。更重要的是,它是國內第一個跨省共建共營的機場。而它在民間還有另一個更霸氣的名稱:上海第三機場。

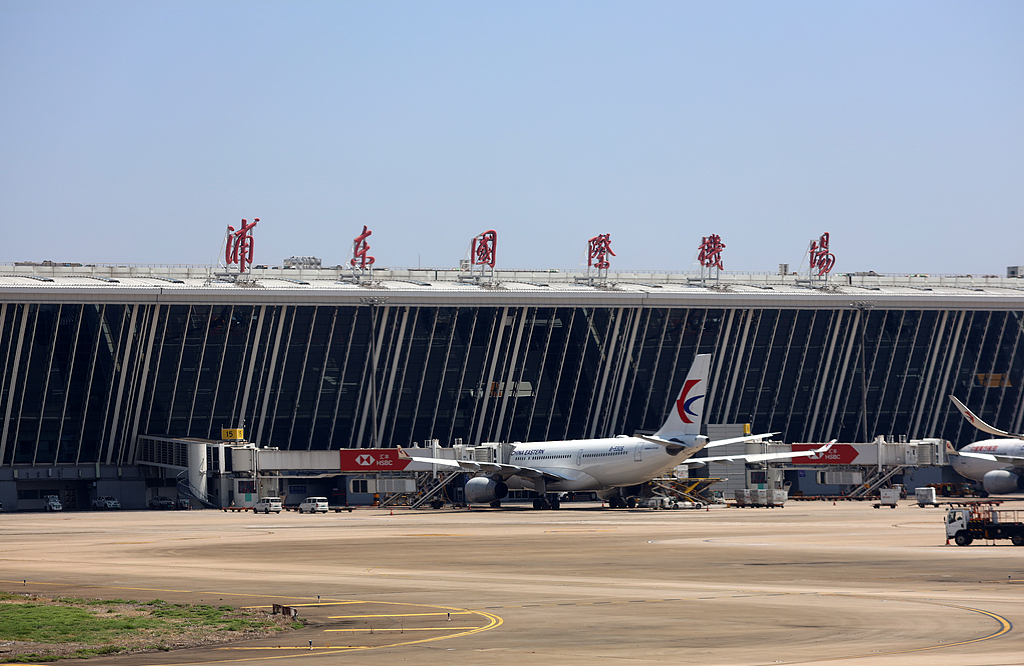

浦東國際機場。視覺中國 資料圖

第一座“三機場”城市要來了

說起多機場城市,不能不提上海。1999年9月,浦東國際機場建成通航,上海也由此成為全中國第一個擁有“雙機場”的城市。

去年,浦東和虹橋兩大機場的旅客吞吐量分別排名全國第二和第七,總量合計超過9700萬人次。上海因此穩居“民航第一城”寶座,并且預計不久將成為全國首個年旅客吞吐量突破一億人次的世界級航空樞紐城市。

隨著旅客吞吐量的持續增長,兩個機場也漸漸不夠用了,于是上海開始了兩手準備。

一手是繼續擴容浦東機場。2022年1月,浦東機場啟動四期擴建工程。今年11月,航站區主體工程正式開工,標志著四期工程進入全面建設的新階段。整個工程預計將于2028年建成,建成后浦東機場可保障年旅客吞吐量1.3億人次的需求。

另一手則是從10年前開始,上海就早早啟動了第三機場的選址規劃。和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》一樣,《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》也明確提出“合力打造世界級機場群”。為此,上海第三機場也沒有放在上海市域范圍內,而是選擇了“共享機場”模式。

此前,蘇州、嘉興、南通等地還曾為了上海第三機場的落戶展開競爭,結果南通笑到了最后。2020年,上海機場集團與南通市政府共同簽訂南通新機場合作共建協議。根據計劃,新機場的建設周期大約在4到5年之間,預計2026年到2027年正式完工。

不過,相較于兄弟城市間的競爭,此事更大的意義在于給我們帶來了兩個啟示:

啟示一:隨著人口逐漸向大城市、都市圈匯聚,中國機場的分布也將日趨集中。新建第二機場基本都位于GDP前20的特大超大城市,甚至還會出現像上海這樣擁有“三機場”的城市。而這反過來又會進一步影響人口的流動方向。

啟示二:不同于過去誰家的機場建在誰的市域范圍里,都市圈時代,機場分布正在突破單一城市的行政邊界,更著眼于整個都市圈的共建共享。在這一過程中,都市圈內一些臨近核心城市的三四線城市,比如湖北鄂州、廣東惠州,將成為最大贏家,收獲高等級的機場。

可以說,雖然大基建的時代已經過去了,但在都市圈內部,以第二機場、城際軌交為代表的新一輪基建熱潮正在興起。而它將最終形塑中國的城市格局與人口分布。

海報設計 白浪

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司