- +1

劉焱談古代中國的醫、藥與文化

劉焱(章靜繪)

《以毒為藥:古代中國的醫療、文化與政治》(以下簡稱《以毒為藥》)是去年夏天由光啟書局推出的一本新書,作者劉焱是美國紐約州立大學布法羅分校歷史系副教授,《以毒為藥》脫胎于其博士論文。劉焱表示,不管是在西方還是在國內,對中醫的想象一般認為中醫比較溫和、天然、副作用少或者沒有副作用,相較而言西醫則是猛烈的、人工合成的、副作用比較多。但是在他閱讀古代文本,尤其是醫藥學文本時發現,中藥有非常強的用毒的傳統。基于比較的視角,他想去探究這個用毒傳統的源頭是什么,為什么古人喜歡用猛烈的毒藥——不僅是治病療疾,而且要延年長生、得道升仙。近期,澎湃新聞專訪劉焱,請他談談古代中國文化與政治語境中的醫與藥。

《以毒為藥:古代中國的醫療、文化與政治》,劉焱著,朱慧穎譯,上海人民出版社·光啟書局2024年7月出版

請您簡單談一下所謂的中醫和醫家的歷史形成。

劉焱:這是比較大的問題。醫家通常是對行醫者的稱謂,涉及醫學職業化的問題。我先來談談中醫的歷史形成吧。

在現代語境下,談中醫就不可避免地要談西醫,因為兩者緊密相連。我研究的時段(六朝到隋唐)比較久遠,那個時候的行醫者或者醫學文本的書寫者頭腦里沒有中西醫的區分,甚至沒有中醫的概念,他們的主要目的就是治病救人。當然從實踐角度來看,也有外來的藥物傳入,包括外來的毒藥。我之前在寫博士論文的時候,的確考慮過研究域外的毒藥對中藥的影響,但是我沒有發現太多這樣的例子,倒是發現外來的解藥有不少,其中一大類是從南亞和東南亞地區傳入的香料類藥物,這也是我第二本書關心的問題。所以說,從實踐層面來看,中國的醫藥文化跟域外的醫藥文化在歷史上多有互動,關于這個問題北京大學的陳明老師有一系列的重要研究。西方的現代醫學在十九世紀下半期才發展起來,二十世紀初傳入中國,即有了所謂的中西醫之爭,中醫的權威性受到挑戰。在這個特定環境下,中醫的行醫者為了捍衛自己的陣地,往往去強調中醫跟西醫不一樣的東西,也就是中醫的溫和性、天然性,到二十世紀下半期這種話語也被西方一些批判西醫的人所推崇,認為這是所謂另類醫學的一個重要特色。這種二分的想法,我認為是很有問題的,因為我看到古代中醫有很長的使用毒藥的傳統。中西醫的對立、二分,其實是在二十世紀獨特的政治、文化環境下,中醫的支持者在面對西醫的挑戰時特別強調出來的。我認為中醫和西醫當然有著非常不一樣的理論基礎和文化脈絡,但是在某些具體操作上還是有類似之處的,比如說在以毒為藥的問題上。

西方醫學中的藥與毒,在中世紀以后有一個逐漸分開的脈絡,其結果是毒理學在十六世紀之后的獨立發展。而在中國,毒理學和藥理學在歷史上一直是交織在一塊的,直到十六世紀以后,才能看到一些分離的萌芽。中國古代的“毒”和今天我們說的有害之“毒”不同,它的基本含義是猛烈、厚重,并沒有明顯的負面意思。這個字有兩面性,既可以指向傷害身體、甚至致人喪命,也可以指向用猛藥治病。所以,中國古代的醫者發展出包括劑量控制、配伍、炮制在內的一系列技術,將有毒之物轉化為有效之藥。

至于醫家,我想更多地從社會文化的角度來談這個問題。我所研究的六朝到隋唐的文獻中是可以看到“醫家”這個詞的,但是醫家/醫師這個概念在古代跟當代是很不一樣的。今天不管是中醫師還是西醫師,都是職業性的工作,也就是說醫生要經過專業培訓以獲得資格證書,憑借這個證書才能合法行醫。而在古代中國,醫生并不是一份職業,比如孫思邈,他當然有行醫治病的能力,也寫了很有影響力的方書,但他也參與道教的煉丹與身體修煉,與一些佛僧交往甚密,對服水很感興趣,還跟文人、士人打交道,所以行醫只是他生活的一部分。在《舊唐書》和《新唐書》中,他被歸在“方伎”“隱逸”之列,而不是醫家。他參與了各式各樣的活動,包括醫學操作、宗教實踐、道德修煉等,以達到修身養性的目的。后世稱其為“藥王”,但唐代對孫思邈還沒有那么高的評價,對孫思邈的封神是從宋代才開始的。

孫思邈。圖片來源:《列仙全傳》(明)

成王成圣之前的孫思邈是什么樣的?

劉焱:如前所說,在兩唐書中,他被描繪成一位具有多種技能但無心政治的隱士,然而在新出土的他兒子孫行的墓志中,我們可以看到孫思邈其實和朝廷是有千絲萬縷的聯系。他需要通過朝廷的支持以提升自己的地位,展示他是一位優秀的醫生。那么,他的競爭對手是誰呢?我覺得應該是從世家大族出身的世襲醫生。

孫思邈不能說來自一個貧寒的家庭,他的家境應該還算比較富足,但不是世家大族。世家大族在六朝是非常有勢力的,這些家族里出來的醫生往往是世襲性的,很有威望。孫思邈不屬于這個群體,他從小喜歡醫術,通過自學、博覽群書,在年輕的時候就以能治病救人而聞名,之后被幾位皇帝邀請入朝為官,但他屢次辭謝不就。不過,唐初他曾經在一個政府醫學機構——尚藥局里做過鑒別藥物、編撰本草書的工作,以此來提升自己作為醫者的地位,在當時激烈的醫學市場競爭中脫穎而出。

最后我想提的一點是,唐中期以后,政府對醫學的支持式微,士大夫對醫學的興趣開始提升。我在書中講到了包括劉禹錫、柳宗元、韓愈這些人對醫學知識非常感興趣,一方面他們通過學醫以達到為自己治病的目的,他們之間也分享一些用藥的個人經驗。另一方面——我覺得這是一個很重要的面向,他們往往通過書寫服藥的經歷去表達政治理念,比如說用藥應該對癥下藥,那么,用人也應如此,政府應當根據具體的情況選拔人才。這樣的政治隱喻,在唐代中期以后的文人書寫中經常會看到,到了宋代則更加顯著。宋代的士大夫對行醫這件事變得很感興趣,尤其是那些在仕途上受挫的士人,他們覺得行醫是一個很好的“第二職業”,“儒醫”就是在這樣的環境下產生的。

對于出身世家大族的醫家,似乎在讀者印象中還是很模糊的,您可否舉例談談?

劉焱:有關世家大族醫家的研究,早期有范行準先生對于六朝時期門閥和山林醫家的總體概述,近期有香港城市大學范家偉老師對于東海徐氏的個案研究。東海徐氏是一個有名的八代行醫的家族,徐之才就是從這個家族里出來的。世家大族的醫家,有兩個基本特色:第一個是世襲行醫,醫學知識在一個家族內部傳播,不外傳,但是他們有時也著述醫書,把醫學知識通過書寫的方式傳播于世。第二個特色是世家大族跟當時的政治生活緊密相連。六朝時雖然醫官出現于政府機構,但還比較簡單,不像唐宋時期那么系統和專業化。這些出身世家大族的醫生大都入朝做官,但官職往往和醫療沒什么關系,不過他們行醫成名對其仕途是大有幫助的,他們通過這樣的方式實現其政治抱負。

其實在漢代我們就能看到這種以醫入仕的現象,也就是說,行醫不是目的,而是手段。醫家的具體形象在漢代到六朝的史料里不多,我們對每位醫者的個人信息和行醫經歷可以說是知之甚少,只是知道有這樣的一群人在創造醫學知識,尤其在江南地區,對后世的影響很大,而且他們醫學知識的制造往往與宗教活動相互絞纏,比如煉丹術。陶弘景是一個很好的例子,他來自建康一個世代行醫的家族,從小受家族影響,對醫藥很感興趣,年輕時在南朝齊任一小官,三十六歲時辭官退隱建康附近的茅山。他對道教很感興趣,家里又有醫學背景,所以在茅山隱居時編纂了幾部很有影響力的醫書和道書,比如《本草經集注》《登真隱訣》。

我們對陶弘景的了解比較多,因為他在道教、醫藥、文學、書法等多方面都有造詣,所以關于他的史料不少,而且《本草經集注》的序很長,內容豐富,里面有對藥物劑量、配伍、炮制等技術的詳盡闡述,是研究中國早期藥物學至關重要的文本。

陶弘景跟政治也有很深的淵源,他在茅山隱居期間,與南朝梁的開國皇帝梁武帝有密切的往來,為梁武帝出謀劃策,所以他被稱作是山中宰相。梁武帝對煉丹也很感興趣,并且為陶弘景提供了大量的煉丹材料。憑借這些資源,陶氏在六世紀初開始在茅山煉丹,并將煉好的丹藥進獻給梁武帝,但是梁武帝并沒有直接服用此丹藥,而是將它供奉起來,在良辰吉日向其敬拜,以期獲得神效。此外,陶弘景跟佛教也有關聯,所以說他是一個很多面的人物。

《以毒為藥》更多談到的是六朝到隋唐,那么這之前及之后的時段是怎樣的情形?

劉焱:中國藥學發展的源頭,包括毒藥使用的源頭,可以追溯到漢代乃至漢代之前。中國最早的本草書《神農本草經》是東漢時期成書的。神農是一個傳說人物,在漢代的文本中被塑造成是農業和藥學的始祖,《淮南子》即講到了神農嘗百草、一日遇七十毒的故事。可見《神農本草經》的撰寫應該是基于一種經驗性的知識,就是由嘗藥而得來的經驗,這在中國古代藥學是一個很重要的面向。藥物的有毒無毒,也是通過這樣的方式認識到的。有意思的是,古人對藥物有毒無毒的定義是既定的,并沒有解釋為什么某種藥是有毒的或無毒的,對寒、熱、平之類藥性的界定也是如此。我想,這應該是基于服藥后的身體體驗而定義的。那么,《神農本草經》到底是誰創作的呢?現代學者一般認為是集體創作。漢代史料中記載有一種專司藥事的官員叫“本草待詔”,平時待命,皇帝需要的時候應詔進宮編纂本草書。本草待詔往往與當時的方士有一些關聯,后者掌握各類奇技秘術,如觀星、風水、煉丹、占卜等,可見在漢代,本草與這些方術知識混為一體。我們從漢代出土的醫學文本中也能獲得有價值的信息,比如馬王堆出土的醫書,有很大一部分是醫方,而非本草藥物的書寫,但這些醫方大量使用毒藥,尤其是附子類藥物。這些附子類藥物不光用來治療疾病,還被賦予神力,比如可以讓人快速奔跑。可以說,漢代是中國藥物學發展的初始階段。《神農本草經》作為本草書的基石,雖然它對藥物的有毒無毒做了基本分類,但直到陶弘景的年代,才把每一種藥有毒無毒的狀況說得比較明確和細致。

附子。圖片來源:《重修政和經史證類備用本草》(北宋)

到了宋代,政府在醫事管理和醫學知識的規范中發揮了至關重要的作用。當時正值印刷術蓬勃發展,也促進了醫書標準化的過程。北宋朝廷選擇了十余部醫書,在十一世紀成立了專門的校正醫書局來校對、整理這些醫書,然后通過刊印的方式傳播出去。康奈爾大學的艾媞捷老師(TJ Hinrichs)稱此為醫學的政治管理,即通過規范醫學知識來達到政治統治的目的。一個具體的例子是中國南方有很強的用巫術療病的傳統,這和北宋政府所倡導的本草、方書的醫學體系是非常不同的。北宋政府就是通過推廣其視為正統的醫學知識以壓制這些所謂的異端,以實現其有效的政治管理。我們今天看到的《黃帝內經》《神農本草經》等古代經典醫書,幾乎所有都是北宋以來的印本,而宋以前的寫本大部分都已佚失了。這些文本成為“經典”,與北宋政府將其提升、整理與規范密不可分,其中保存的很多宋以前的醫學知識不可避免地受到了宋朝廷的修改、刪節與重整。而我所著重研究的六朝到隋唐時期,使用宋以前的文本就顯得非常重要,比如敦煌的醫學文書。把敦煌的文本跟北宋的文本相比較,就會發現其中不一樣的地方。因為北宋的本子不太可能去贊頌唐的輝煌,但是敦煌的文本就會講我大唐要統治天下應該做哪些事情,其中就包括規范本草知識。事實上,北宋政府在重整醫學知識上的努力在唐代已經可以看到端倪。七世紀的《新修本草》是中國的第一部官修本草書,對后世的本草撰修影響深遠。唐玄宗李隆基在八世紀也親制《廣濟方》,并下令將其主要內容刻在大版上,榜示于村坊要路。與印刷術相比,這種公開展示的方式就醫學知識的散播而言會更慢一些,傳播面也沒有那么廣,但是我們已經可以看到國家在規范醫學知識上所做的努力了。

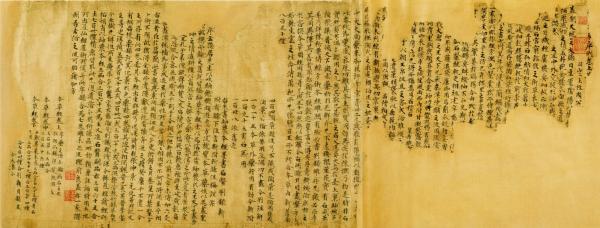

《新修本草序》。圖片來源:日本杏雨書屋藏敦煌文書《新修本草》殘卷

講到醫學與信仰、方術的混雜,那么,是否說中國醫學發展史從古到今有一個醫學和宗教分離的過程呢?

劉焱:這要看在什么層面上來談這個問題。從中央政府的層面,比如說在唐代太醫署里有四個分科——醫科、針科、按摩科,以及咒禁科。咒禁,就是用咒語壓制鬼神。今天來看咒禁術屬于宗教治療的范疇,當時的文本也說咒禁科是受道教和佛教兩股力量的影響,唐政府將其納入到官方的醫學教育中。此法術的一個重要的應用就是抗擊瘟疫,當大疫來襲的時候,政府會用這種儀式性的治療方法來對付它。宋代中央政府的醫學分科更加細化,有十三科,使用符咒治病的書禁科仍是其中一科,但其地位已被推至邊緣。從這個脈絡來看,我們似乎可以說在政府所倡導的醫療技術這個層面,從唐到宋宗教治療的成分式微了。但是如果我們往社會下層去看,宗教治療直到今天也一直是存在的,只是我們在官方的文本中看到的不多,其實我們能在這些文本中看到的僅僅是冰山一角。

此前一些對社會史感興趣的學者會問,在中國古代一個醫療資源匱乏的村莊,那里的人生病了怎么辦?除了家人的照顧,就是依賴巫醫、走方醫這樣的人,他們雖然沒有留下自己的文字,但是在正統醫者的書寫中我們還是能看到他們的影子。只是在此類文本中他們往往以負面形象出現,因為其醫療活動威脅到了正統醫者的權威,所以正統醫者需要通過不斷貶抑這些底層的醫者而維護其正當性,而這樣的努力正彰顯出巫醫、走方醫在民間是頗有影響力的。

毋庸置疑,在我的研究時段,不光是底層的醫者,就是在上層的如孫思邈這樣的大醫,他也采用了不少像咒禁術這樣的治病方法,他晚年編撰的《千金翼方》的最后兩卷就是關于用咒禁治病療疾的。所以說,宗教治療在中國醫學史中是一個不容忽視的面向。

我這本書是從藥毒關系的視角來看中國藥學史的發展,其中也談到了道教的煉丹。外丹術這個傳統從漢至唐延續千年之久,與道教的發展緊密相關。講古代的藥物使用,治病療疾自然是一個面相,而另一個重要面相則是養生、延年乃至成仙不死,在今天看來,前者是醫學,后者是宗教,但在歷史上,這二者是連續不可分割的。《神農本草經》的三品藥就是基于這個思路對藥物的分類——上品藥旨在升仙,中品藥用于強身健體、避免生病,下品藥則用來治療疾病。從等級上看,上品是最高階的,這無疑受到了道教中升仙不死的理念的影響。當然,升仙的方式有很多種,冥想、服食草木都可以升仙,但是服食金石類藥物,包括水銀、丹砂這樣的有毒藥物,是最引人注目的傳統。

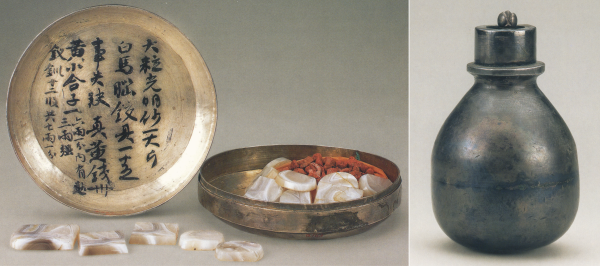

西安何家村出土的唐代丹砂與煉丹器具。圖片來源:《花舞大唐春》(2003)

古人對服丹后身體變化的解釋多種多樣,一種解釋是服食金石類藥物后,身體可以變得像金石一樣堅實,這是一種樸素的以外物轉化身體的理念,首倡者是東晉的葛洪。另外一種解釋說,服用這類藥物后,身體可以變輕,慢慢地飄升到一個更高的階層,飄升得越高,人的壽命就會越長,當代研究道教的學者對此有詳細論述。而我想要強調的一點是,古人對丹藥有效性的理解與其所引發的身體感受密切相關。我們知道服食丹藥會引發強烈的身體反應,比如嘔吐、眩暈、知覺混亂等,以我們現在的眼光來看這些都是不好的病癥,或者說副作用。但是古人并沒有“副作用”這樣的概念,他們當然也觀察到了這些猛烈的身體反應,但提出了不同的解釋。葛洪將其視為身體發生的神奇變化,又稱“尸解”;到了陶弘景的年代,他開始講身體的疼痛,吃了丹藥以后會心痛如刺、口干舌燥,說明服食丹藥后身體會發熱,而喝水以后會導致氣絕身亡。當然這種身亡對道教徒而言即為升仙,但道教文本中對疼痛的描述,我覺得相當有趣。這是服藥以后的一種真實的身體感受,但是古人對它的詮釋跟我們今天對疼痛的理解頗為不同,古人把它視為身體純化的跡象,認為丹藥可以把身體中的不好的東西消除掉,身體就會變得更干凈或者更輕快,從而得以長生。這種對身體感受的解釋不僅限于丹藥。吃猛藥會引發強烈的身體反應,比如五石散,吃完以后也會發熱,服散者需要做一系列的活動——所謂“行散”,比如吃寒食、潑冷水或者穿薄衣,以便把熱量散發出去,達到強身的目的。今天吃藥對我們來說是一件很簡單的事情,吃完藥病人的任務就完成了。但古人服用猛藥時,吃藥只是用藥的一個起點,藥物所引發的強烈的身體感受是給病人的一個信號,病人需要采取一系列的措施來處理這些身體反應,以達到最好的治療效果。在此我想強調用藥的“過程性”,這個過程有醫者的參與,也有病人的參與,最關鍵的是藥物所引發的身體感受為用藥者治病療疾提供了重要的指導。

以毒為藥的核心在于變化,但是毒和藥如何區分?再者如“上藥中藥下藥”以及“大毒小毒”的分類,感覺還是挺模糊的。

劉焱:《神農本草經》提出了一個基本的區分,有毒的藥物多用于治病,屬于下品,而無毒的藥物用于長生不死,歸于上品。但我們也能看到一些例外,比如有毒藥水銀被歸為上品,因為它是重要的煉丹材料。既然“以毒為藥”,我研究的重點是下品藥,比如附子,本草書對于這些藥的“毒”的界定往往是根據經驗知識和身體體驗,比如嘗藥。在古代從北魏開始政府設立尚藥局,其主要職責是為皇帝嘗藥,確保藥物質量,這種經驗知識也被納入到本草書對藥物有毒無毒的界定上。以我研究所見,中國古代本草書中的有毒藥物大概占百分之二十,從《神農本草經》到《本草綱目》雖然藥物數量在不斷增加,從三百六十五種到近一千九百種,但是毒藥的比例基本沒有變,這說明歷代本草書不斷地納入新的有毒之藥。而本草書對藥物有毒無毒的定義是相對穩定的,一旦某種藥物在本草書中被定義為有毒,后世基本沒有將其改為無毒,反之亦然。但有些時候毒藥的品位發生了變化,比如水銀,在《本草經集注》中被列為上品藥,但《新修本草》將其降至中品藥,暗示對其升仙的神效已有所保留。

此外,我需要特別強調一下“流動的物質性”,就是說沒有一種藥物具有一個一成不變的內核來決定它是藥還是毒。舉一個簡單的例子,水喝多了還會中毒呢!相反,再毒的藥像附子也可以用來治病,這是基于一個樸素的陰陽轉化的思想。所以,中國古代發展出了一系列轉毒為藥的技術,比如劑量、配伍、炮制等,其目的是將有害的毒物轉變成有效的藥物。

從《神農本草經》到《本草經集注》,再到唐初的《新修本草》,不同的社會群體參與了醫療活動和醫療知識的生產,那么在藥物的書寫脈絡上,不同的知識群體對于毒藥的理解有沒有不同?

劉焱:從《神農本草經》到《新修本草》,對毒的理解基本沒有太大的變化,毒的核心意涵是“猛烈”,而此猛烈的藥性是治病的基礎。《神農本草經》沒有具體定義每種藥物是有毒還是無毒,但是陶弘景在《本草經集注》中明確地指定了每種藥物的毒性,這種毒藥知識是從漢代到陶弘景活躍的五世紀的漫長時期中產生出來的。唐代的《新修本草》沿承了陶弘景對藥物有毒無毒的界定,但是對藥物的使用給予更多的評論,比如會抨擊地方的用藥方法,講地方上的“俗人”使用錯誤的替代品,導致藥效不佳,甚至有時候錯用毒藥,不治病反而傷身。這些批評暗示了在國家規范藥物知識和地方上的老百姓不得不根據有限資源調整用藥之間存在著某種張力。

您在書中提到,五至六世紀對立的南北政權阻礙了藥物流通,致使假藥流行。怎么理解這里說的“假藥”?

劉焱:“假藥”是與“真藥”相對應的,而此時期對“真藥”的理解,一個重要的面向是藥材的產地。陶弘景撰寫《本草經集注》試圖梳理藥物知識,因為他覺得當時的藥物知識很混亂,而造成這種混亂的原因是一個從漢代到陶氏生長的時代采藥分工的變化,簡單來說,漢代的醫生是上山采藥的,后來由于出現分工,有專門采藥的人,醫生就不上山采藥了。在陶弘景看來,這是一個很大的問題,因為如果醫生不知曉藥材的產地,無法區分真藥與假藥,這必將影響他們的治病效果。所以在《本草經集注》中,陶弘景不惜筆墨談每種藥材的最佳產地,旨在為醫生提供用藥指導,這也是一個藥物使用規范化的過程。比如人參,陶弘景說山西上黨的人參質量最佳,優于高麗和白濟出產的人參。此外,還有當時的一些藥材供應者為了盈利故意制造假藥的現象,比如,用醋煮鐘乳石使其變白,把酒灑在當歸上使其變潤。一些藥商也想方設法把藥材弄得好看一些以吸引顧客,而藥物的療效并非他們最關心的問題。陶弘景撰寫《本草經集注》,提供詳盡的藥物知識,就是要讓當時的醫生能明辨真假,防止受騙。

另一個值得關注的現象是,當時南北政權對立,很多產自北方的藥,南朝人很難獲取。在南北政權關系比較好的時候,邊境可以互市,促使南北藥物的流通。此前臺灣東華大學陳元朋老師的研究顯示南北邊境上至少有三個藥市,一個在益州(今四川),一個在梁州(今陜西),一個在東海岸的小島郁洲(今江蘇連云港)。政治環境不好的時候,正常的藥物流通受阻,就會出現藥物走私的現象,不過通過非法走私獲取的藥物畢竟是小量的,大部分時候,南朝人不得不使用南方容易獲取的藥物替代品,這也是無奈之舉。這種現象到了隋唐時期發生了變化,統一的帝國促進了南北藥物的流通,國家也可以做更全面的藥物調查,《新修本草》就是在這樣的背景下產生的。

感覺《以毒為藥》中道教的存在感比較強,而佛教就弱很多?

劉焱:佛教對醫學的影響,在孫思邈的醫著中有所體現。孫思邈與唐初的幾位佛僧交往甚密,并從他們手里獲得有價值的藥方。在其《備急千金要方》中,孫氏宣稱治病不分病人貴賤貧富、長幼美丑,此倫理準則很可能是受到了佛教眾生平等思想的影響。另外,六朝的一些佛僧對服食五石散頗有興趣,并撰寫了服散的專著,這或許是因為他們被五石散號稱能靜心養命的神效所吸引。

總體而言,佛教對毒的理解與道教是很不一樣的。道教認為人的身體可以通過服藥而轉化,成仙其實是將身體提升到更高階層的過程,這個過程可以通過服丹而實現。而佛教對身體的理解往往是負面的,所謂“肉身”只是一個虛幻的外殼而已,它是欲望和苦難的來源,為了脫離苦海,必須要脫離身體的束縛,超越此肉身才能達到最終的極樂世界。因此,佛教不大講身體的修煉與純化。此外,佛教文本中經常出現的三毒(貪、嗔、癡),指的是精神層面上的毒,而我這本書主要講物質層面上的毒,所以沒有談太多佛教的面向。

關于五石散的討論涉及許多人,其中葛洪是一般讀者相對熟悉的,但其他的就不甚了解,可否請您對這個爭論中的人物群像做個介紹。

劉焱:這個爭論中有一個佛僧——道弘,活躍于四至五世紀,我們對他了解不多,只知他生活在南方,擅長治療五石散引起的疾病。他撰有一書叫《解散對治方》,提出一個新穎的觀點,就是把特定的石藥和草藥配對使用,可以主治某個臟器,比如,鐘乳與術一起使用主治肺病。這種組合往往會引發獨特的身體感受,如胸塞短氣、頭痛目疼,需要迅速服湯藥緩解,否則后果嚴重。但這個想法由于過于標新立異,受到了當時一些醫者的質疑。比如,一位叫陳延之的醫者,寫了一本方書叫《小品方》,為那些遇到緊急情況又求醫無門的人提供了許多醫方,此書影響很大,在唐代被吸納到政府的醫學教育中。陳氏在這本書中批評了道弘的觀點,因為道弘的說法跟主流本草書中的藥物配伍原則相互矛盾。陳氏是尊崇本草書的,也很注重將本草知識融入方劑的使用,所以他自然會對道弘的新奇觀點提出批評。

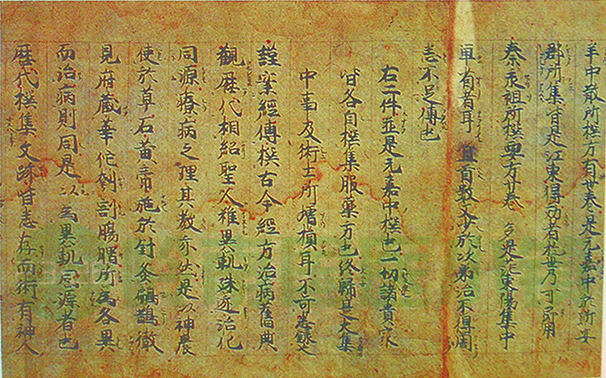

《小品方》書影。圖片來源:日本尊經閣文庫藏《經方小品》殘卷

另外一個例子是皇甫謐。皇甫謐常被視為中國針灸的鼻祖,他在三世紀撰寫的《針灸甲乙經》是針灸學的經典之作。但是皇甫謐這個針灸創始人的形象是在宋代建構起來的,密歇根大學董慕達老師(Miranda Brown)的研究指出,在宋以前,皇甫謐更多地出現在與五石散相關的討論中。皇甫謐有服散的經歷,而且是最早把這種親身經歷記錄下來的人之一,對于醫學史學者來說這是彌足珍貴的材料。皇甫謐在三十五歲時染上了一種風病,導致半身麻痹,于是他開始服散,反而加重了病情,讓他的肉體和精神備受摧殘,乃至他試圖自殺,幸好被家人及時發現未能如愿,而他的余生一直被服食五石散的后遺癥所困擾。此外,作為一名飽學之士,皇甫謐的才氣為西晉的晉武帝所器重,屢次召他入朝為官,但是皇甫謐向往隱居生活,不愿出仕,于是他就以服散后身體虛弱為由婉拒了皇帝的征召。當然,我們不能否認皇甫謐服散后身體狀況不佳,但是當時的確有不少士人以生病為由逃避入仕。

另外,五石散也被六朝的很多文人所青睞。東晉書圣王羲之就有服散的經歷,他還與親友通過書信交流服散后的身體體驗,有時會感覺“身輕,行動如飛”,但有時也會感覺疼痛煩惱。他還試圖通過這些尺牘往來找到用五石散治病的最佳方法。總的來說,五石散在社會上的傳播比丹藥更廣,因為它更容易制作,而丹藥的煉制更耗時費力,所以很多煉丹活動是有皇室支持的。由于五石散在士人、醫者、僧人中被廣泛使用,我們得以看到很多與之相關的爭論。

一般來說,中醫的診斷是因人而異的,那這些有關五石散的交流和爭論有意義嗎?

劉焱:在當時有關病人服散的文本中,我們看不到特別具體的信息,比如說用了幾分幾兩的藥。在王羲之與他親友的書信中,他用的詞大都比較寬泛,比如“不佳”“不平”之類對身體不適的描述,然后與親友討論應該如何調整用藥,讓身體恢復生機。所以像王羲之這樣的文人對服散后身體釋放的信號很關注,并以此作為調藥的根據。此外,五石散對身體的影響還體現于其美顏的功效,這可能是和其中含有砷化物有關,因為砷化物可以改善膚色。后世常認為五石散的首創者是何宴,曹魏時的一個美男子,即突出了這個面向。當然,此面向與治病沒有太大的關系。

中古醫書對五石散的配方有詳盡的記載,五石散的配方多種多樣,往往也不僅限于五種藥或者僅限于石藥。但是配方中經常會出現礜石,這是一種含砷的礦石,我們熟悉的砒霜就是經過純化的砷化物(三氧化二砷),這是在宋代的文本中才出現的。此前都是未經純化的砷礦石,比如礜石、雄黃、雌黃等等。砷化物對身體的影響是多方面的,比如滋養皮膚,恢復體力(至少暫時如此),乃至可以壯陽。六朝時服食五石散蔚然成風,在很大程度上是因為它的功效被夸大了,說它能包治百病,強身健體,這樣的吹捧造成了五石散的濫用。其實,五石散的雛形在西漢的出土文物中就能看到了,并出現在東漢末年張仲景的醫方中,但張氏將其視為治療某些特定疾病的藥物,比如傷寒和風病,而非治療萬病的神藥。唐代孫思邈的方書中也納入了“五石更生散”這樣的藥方,但是,如其名所示,孫氏強調這類藥只有在久治不愈、危及生命的情況下才能服用,不能常服以養生。可見,醫生對五石散的態度是相當謹慎的。

西漢南越王墓出土的五石。圖片來源:《西漢南越王墓》(1991)

作為一個醫學史學者,我想強調的是中古時期有毒的猛藥大都用來治療特定的頑疾,僅限于短期服用,病除即停藥,但如果長期服用以養身厚生,就會出現很大的問題。中古文人與醫者就五石散的爭辯,并不是聚焦于此藥的毒性,而是關注于這劑猛藥應當如何使用,如何采取合適的行動將身體產生的大熱安全散發于體外。這是一個微妙而復雜的過程,一旦處理不當導致熱量滯留體內,就會產生很大的危害。所以說,五石散在中國歷史上的消失,當時的人們認識到此藥的毒性當然是一個原因,而另一個重要原因就是這個藥太難用了。

五石散退出歷史舞臺是什么時候?它的退出是因為神話破滅了,還是有新藥取代了它?

劉焱:中國古代的服食傳統長盛不衰,總是有新藥代替舊藥。五石散在唐末基本退出歷史舞臺,在唐代已經出現了新的服食風氣,尤以服鐘乳石為盛,柳宗元就是一個鐘乳石的專家,對其形態、種類和產地都知之甚多。而韓愈則對服食硫黃很感興趣,這兩種藥物都是用來滋補身體、養生延年的。孫思邈在其《備急千金要方》里就講到,一個人如果年輕身體很結實,就無需服食鐘乳石,但年老以后,服食鐘乳石會有助于身體的保養。這是不是說明古人逐漸地用無毒藥代替有毒藥來養生呢?并不完全是這樣。首先,硫黃是有毒的藥,韓愈服硫黃即導致“足弱”。其次,一劑無毒藥服用不慎也會造成傷害。孫思邈就警告說,如果采乳石的地點不對,它會比鴆毒更為致命。所以說,藥物本身的毒性并非關鍵,核心問題是如何合理用藥。

中央政府如何規范醫療知識與實踐,如何對待地方性知識?

劉焱:唐初官修的《新修本草》是規范藥學知識的重要文本。為編纂此書,朝廷派遣官員到全國各地做藥物調查,修正之前本草書里的錯誤信息,或者是加入新信息。這樣一本書不僅是為政府的醫學教育與實踐提供指導,也顯示了國家規范藥物知識、彰顯帝國之偉力的雄心壯志。這種努力在北宋得以延續和加強,北宋的官修本草書中藥物的種類激增,尤其是將很多南方的藥物納入其中,這與國家權力向南方滲透有一定關系。

另外一個重要面向是中央和地方性知識之間的張力。之前已經談到在《新修本草》中,有一些對地方上藥物使用的批評,旨在建立中央的知識權威。另一個例子是中央政府對巫蠱的打壓。隋唐時期,巫蠱盛行,對當時的政治秩序產生威脅,并造成社會恐慌,因此隋唐政府制定了一系列嚴苛的法令懲罰那些被指控為施蠱的人。有意思的是,我們熟知的“以毒攻毒”這個詞,不僅是在講治病,即用猛藥去治療頑疾,而且還有一個政治上的對應,就是政府用嚴酷的政策去對付那些所謂的社會毒瘤,比如施放巫蠱的人(很多是社會底層的女性)。我覺得這是身體政治的一個很好的例子。

巫蠱之術與鬼神附體相關,而施蠱者多為女性,因為女性的身體在當時被認為是更容易通神的。《隋書》里記載了這么一個故事:隋文帝時,朝中大臣獨孤陀家中有一個叫徐阿尼的婢女,她受主人指使施貓鬼蠱去傷害皇后并奪其財物,后來被抓后審訊的官員讓她把貓鬼召回。她是怎么做的呢?午夜時分,她準備了一盆香粥,用湯匙敲盆,并呼喚貓鬼的名字。不一會兒,她臉色變得鐵青,一副被人牽扯的樣子,她說貓鬼已經被召回了。這種神秘的巫術對于正統醫者來說是離經叛道、不可理喻的東西,但是在民間還是頗有影響力的,因為巫術不僅可以害人(黑巫術),還可以治病(白巫術),這導致歷朝歷代的醫者不斷用書寫正統醫書的方式來壓制她們,而行巫者大都目不識丁,無法在文本空間中占據一席之地。但是她們從未被徹底根除——時至今日,我們仍能讀到關于巫蠱活動的民族志記錄,北京大學王明珂老師對毒藥貓的研究就是一個很好的例子。這些巫者躲藏在遙遠的角落,潛伏在帝國的邊緣,始終威脅著現有的政治秩序。

您的新研究關注的是作為解藥的香料,可否請您簡單做個介紹?

劉焱:我對香藥的興趣始于毒藥研究的工作。我一直對跨文化的醫學知識交流這個課題感興趣,在寫《以毒為藥》這本書的時候曾試圖研究外來的毒藥在中國的使用,但是發現這樣的毒藥并不多,反而是解毒藥,尤其是香料類的解毒藥,在中古時期大量輸入中國,對當時的醫療、宗教、飲食文化產生深遠的影響,于是我決定將此作為下一本書的研究課題。

顧名思義,香藥皆有香氣,所以這個課題與感官史、氣味史大有關系。唐代的醫者認為香藥有解毒、避邪、驅鬼等功效,既可以口服,也可以佩戴,這些功效應當與藥的香氣有關。這些香藥大都來自南亞和東南亞地區,在宋以前主要由陸路傳入中國,到了宋代由于海上貿易的勃興,大批香藥由海路輸入中國,并在政府頒布的醫方中頻繁出現。

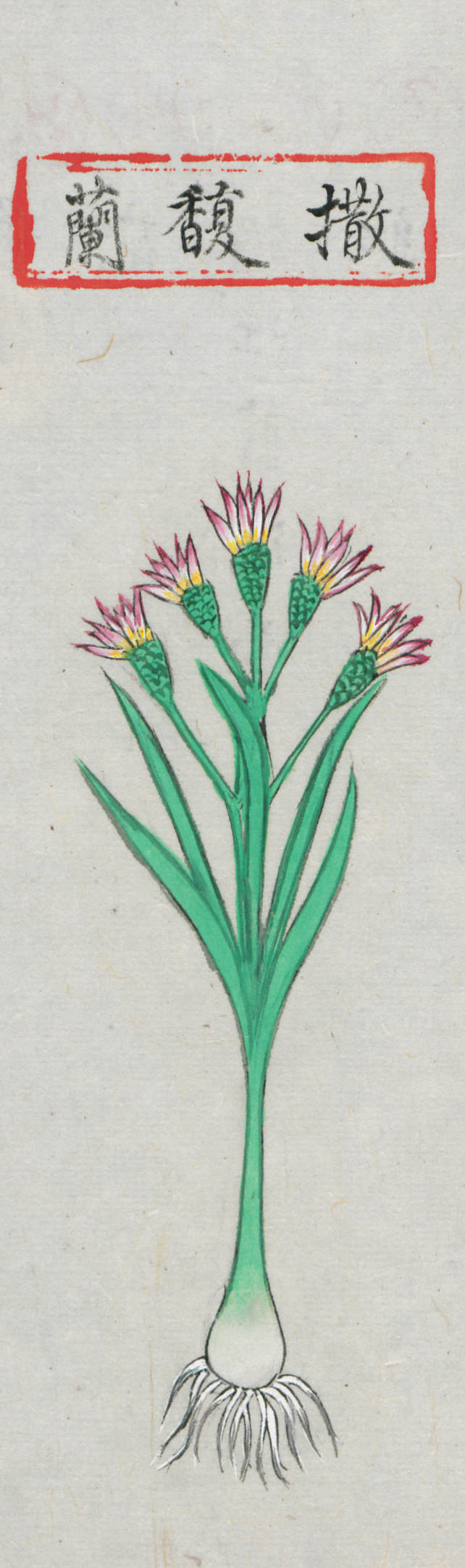

這些香藥都是什么呢?我來講兩個具體的例子。第一個是郁金香,今天我們說的郁金香指的是百合科的植物,但在唐宋時期,郁金香指的是鳶尾科的植物,其實就是今天我們所說的藏紅花。它并不來自西藏,而是生長于克什米爾、伊朗等地區,其花蕊芬芳,但是采摘非常費力,所以價格昂貴,在唐代主要被皇室、貴族使用。今天我們講藏紅花,主要關注它活血化瘀的藥用價值,但在唐代它在密宗佛教的儀軌中尤為重要,比如佛僧把它與其它香料混合,撒入水中,用這樣的香水洗浴身體,號稱可以治療眾病、祛除鬼神。由于藏紅花價格高昂,加之密教在唐以后的式微,此香藥到宋代已經被很少使用。第二個例子是龍腦香,它來自印度尼西亞的婆羅洲和蘇門答臘島,是一種名貴的樹脂。有史料表明,此香藥在四世紀即由中亞的粟特人傳入中國,在唐代被納入本草書,而其大量被使用則是在宋代。宋代的一些醫家對龍腦的香味贊美有加,說它是世間萬物中最香的東西,尤其用來通竅開塞,而芳香開竅這個藥用傳統一直到明清都很顯著。此外,宋代本草書中還說龍腦可以入茶,但是不宜放太多,否則會掩蓋茶本身的氣味。可見,香藥在宋代的飲食文化中也占有一席之地。

郁金香。圖片來源:《本草品匯精要》(明)

總之,我打算從醫療史、感官史和跨國史這幾個視角來研究中古的香藥,主要聚焦于唐宋時期,從香藥的角度審視此時期中國從貴族社會到市民消費社會的變化,以及有關香藥的醫學知識如何在不同文化圈之間流動與轉變。此前已有很多學者研究早期近代時期的香料貿易以及這些香料在全球史中的重要地位,但是中古時期香藥在亞洲內部不同國家之間的傳播以及對中國醫藥文化的影響還有待進一步的研究,希望我的工作會對此有所貢獻。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司