- +1

如何看懂大師繪畫丨100位藝術家的100幅經典畫作

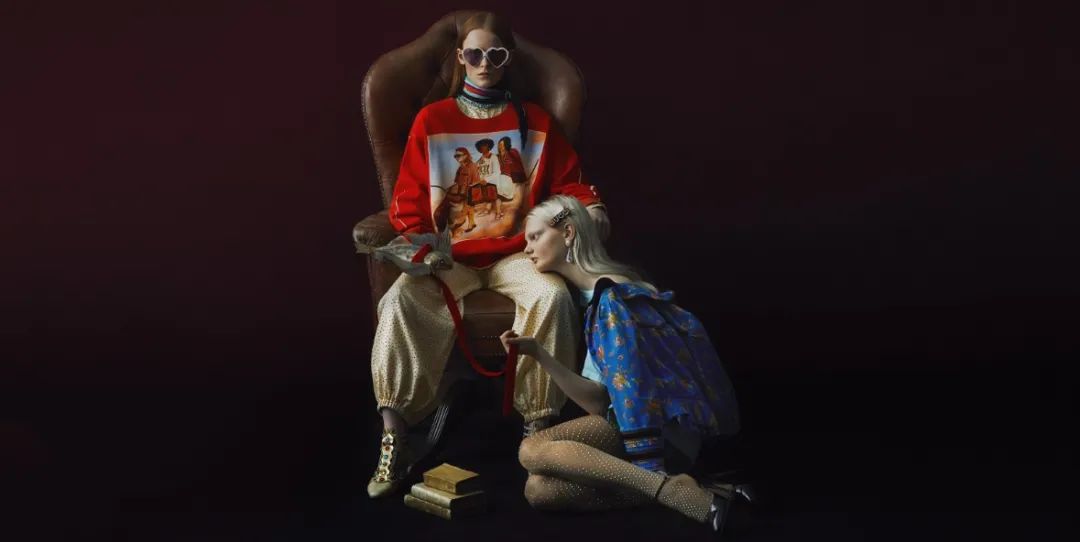

先讓我們來看一組Gucci大片——

這看上去不也就是簡簡單單的布景嘛?能稱為時尚大片喵!?

但是多看幾張你會發現,不論是構圖還是光影,這組具有濃烈文藝復興感氣質的時尚大片和17世紀荷蘭最偉大的畫家某勃朗君的古典肖像繪畫十分酷似。

?《猶太新娘》,約1665—1669年,布面油畫

121.5厘米×166.5厘米,國立博物館,荷蘭阿姆斯特丹

這幅作品最初的名稱并非《猶太新娘》,19世紀初,一位阿姆斯特丹收藏家認為畫面表現的是一位猶太父親在女兒的婚禮上贈予她一條項鏈,這幅畫才有了現在的標題。雖然這一詮釋早已被推翻,但畫面中二人的身份仍然無人知曉,我們唯一可以確定的,就是二人的愛人關系。

這幅作品光彩奪目:畫中的男女都穿著奢華而閃閃發光的歷史服裝,在金色、棕色和紅色的布料之上還裝飾著珍珠。男子溫柔地將手搭在女子的胸口處,這一動作傳達著疼愛與保護,而女子也將一只手搭在他的手上。他們既沒有望著彼此,也沒有望向觀者。

倫勃朗在上色過程中運用了厚涂技法,主要用刷柄推開和涂抹顏料,并用刮刀在一些區域進行了疊色和混色。當年梵﹒高看到這幅畫時忍不住激動落淚,并在信中寫道,如果他能在倫勃朗的畫前坐上兩個星期,哪怕只啃硬面包,或是少活10年,也心甘情愿。

所以說,作為畫家,倫勃朗大師大概就是17世紀的最佳“上鏡”角度指南!現在拍攝人像時,被攝者臉部陰影一側對著相機,燈光照亮臉部的四分之三的這種用光方法就叫“倫勃朗式用光”。

簡單來說呢,就是依靠強烈的側光照明使被攝者臉部的任意一側呈現出倒三角形的亮區,它可以把被攝者的臉部一分為二,而又使臉部的兩側看上去各不相同。

?《夜巡》,1642年,布面油畫

363厘米×437厘米,國立博物館,荷蘭阿姆斯特丹

這樣看上去Gucci拍攝的這組時尚照片是不是就有據可循了?

今天要向大家推薦的新書——《如何看懂大師繪畫:解析百位巨匠的創意、技法與代表作》,解析了藝術史上100位藝術家的100幅繪畫作品,讓你理解倫勃朗“提前”把攝像技術用于繪畫上一樣,解密達·芬奇構圖的訣竅、卡拉瓦喬光影的質感、透納的空氣感、馬蒂斯的色彩、塞尚的體積感、托姆布雷的抽象……

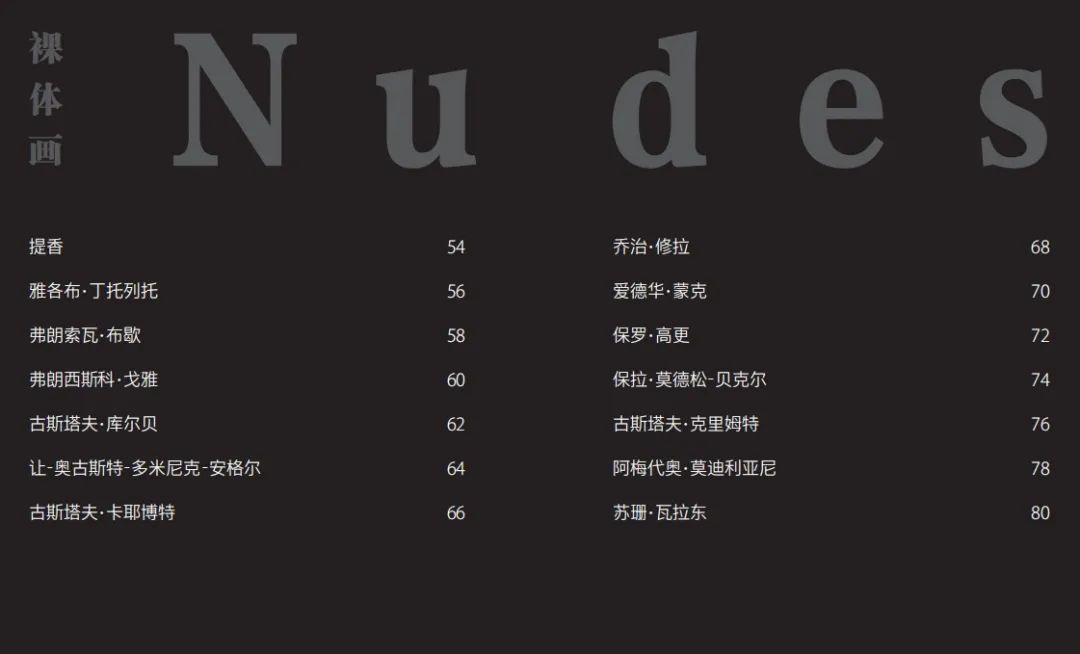

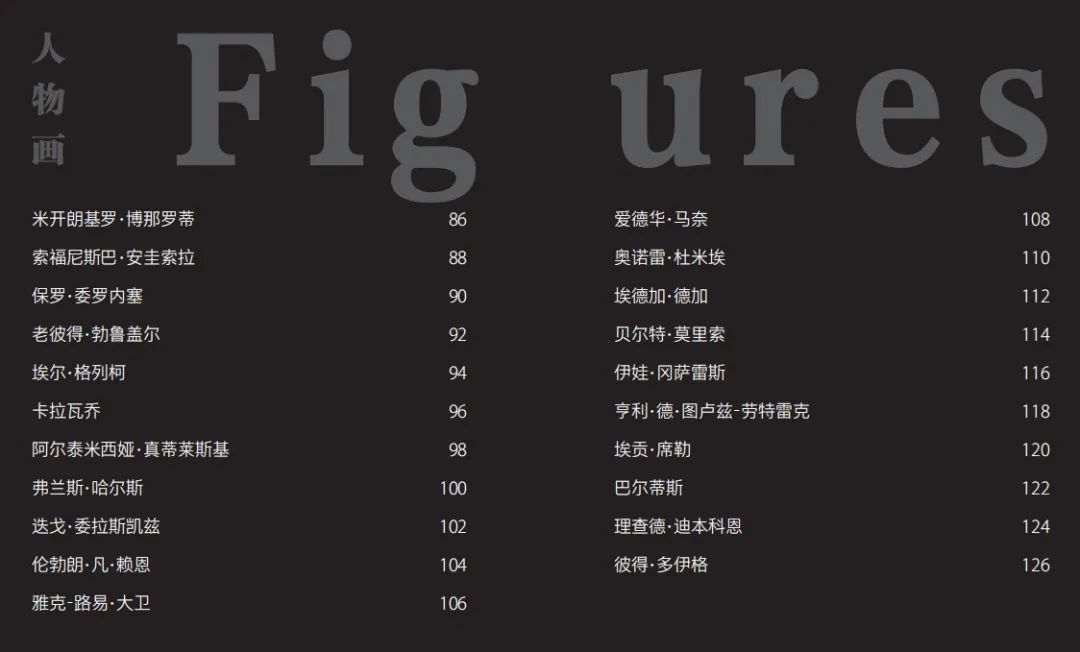

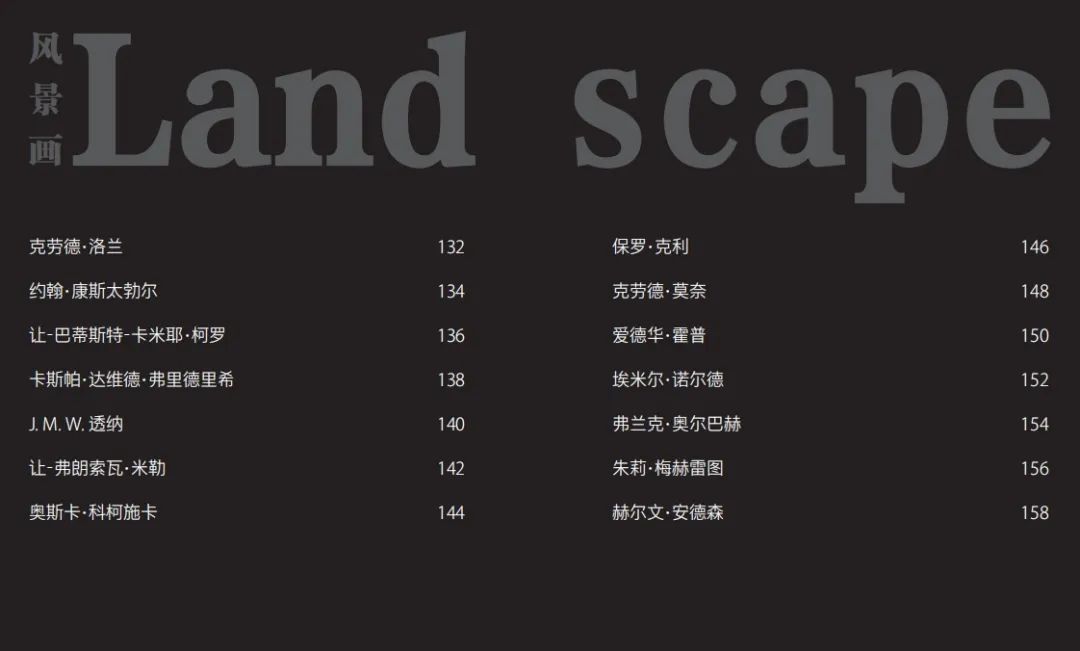

摒棄常規時間寫作順序,7大主題分類講解繪畫藝術

本書貫穿世界藝術史,涵蓋了繪畫中重要的類型:裸體畫、人物畫、 風景畫、靜物畫、肖像畫、幻想畫、抽象畫。書中精選的杰作皆是繪畫中某一特質的經典范例:按照輪廓、構圖、明暗、形式、空間、節奏等,分類清晰、圖解單元完整,深入淺出,從而提高讀者對繪畫的欣賞水平。

多角度多層次詳細解讀,揭秘藝術畫作的“隱藏內容”

書中的每幅藝術作品除了背景解讀、藝術家生卒以及繪畫細節的呈現,還增加了詳細的繪畫步驟、基礎畫材以及輔助工具的使用,搭配構圖、色彩、明暗、線條等畫作知識點,給予繪畫實踐以啟發,深入淺出get藝術繪畫實踐技巧~

色彩

色彩是繪畫最重要的組成部分之一,而在過去的兩千多年中,色彩理論一直在繪畫的發展中扮演著重要的角色。古希臘哲學家亞里士多德(Aristotle,公元前384—前322年)認為,彩虹的色彩源自云朵中雨滴對陽光的反射。

?色輪:這幅簡化的六色色輪圖是眾多色彩理論的基礎。該圖通過將對比色相對而置:藍色對橙色,綠色對紅色,黃色對紫色,直觀地展示了色彩的“同時對比法則”,即兩種對比色在并置時將顯得更為鮮艷。

一千多年后,約翰﹒沃爾夫岡﹒馮﹒歌德在其著作中聲稱,光線是在穿過黑暗、受其不同深度影響而產生色彩的。在他看來,因為太陽呈現黃色,所以光線本身一定也是黃色的;因為夜晚的天空呈深藍色,所以深藍色即為“黑暗”的顏色。歌德還認為,黃色和藍色可以混合出紅色。他的色彩理論在一定程度上影響了后世的畫家,如透納、康定斯基和蒙德里安。

?天青石:在此前的數百年中,這種被認為比黃金更加珍貴的半寶石一直用于制作群青顏料。天青石主要產自阿富汗北部的狹長山脈,采集工藝復雜、極為耗時。天青石的英文名稱“ultramarine”—意為“來自大海之外”,描述了它遙遠的采集地。

17世紀時,艾薩克﹒牛頓(1643—1727年)通過實驗展示了太陽光可以通過棱鏡被折射成可見光譜。他進一步將可見光譜的顏色分為7種基礎色,并以此繪制了包含這7種顏色的色輪。后來,隨著色彩理論的發展,這一色輪逐漸被簡化為6種顏色。也是在這個世紀,畫家們發現通過混合“原色”,即紅色、黃色和藍色可以調配出幾乎所有色彩,而白色和黑色則可用于調節色彩的明度。

兩個世紀后,法國化學家米歇爾-歐仁﹒謝弗勒爾(Michel-Eugène Chevreul,1786—1889年)提出了色彩的“同時對比”法則。通過研究,他發現問題并不在于色彩不夠鮮艷,而在于色彩的排列。如果將一對互補色,即色輪上位置相對的兩種色彩組合在一起,兩種顏色都會顯得更加鮮艷。

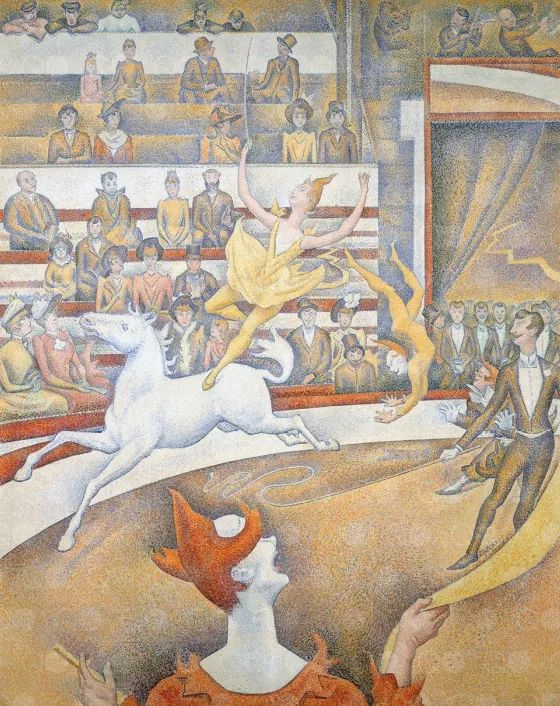

?《馬戲團》喬治﹒修拉,1891年,布面油畫185厘米×152厘米

謝弗勒爾并置互補色的理論得到了新印象派畫家的實踐,喬治﹒修拉(Georges Seurat,1859—1891年)即為一例。在這幅未完成的作品中,修拉運用了多種顏色,但通過審慎的排列,這些顏色最終呈現和諧的互補效果,這其中最明顯的就是藍色與橙色的運用。

透視

除了色彩之外,畫家還可以運用各種技巧來增加畫作的真實感。如果想讓畫面具有栩栩如生的景深感,線性透視和空氣透視就是必不可缺的技巧。

1435年,意大利藝術家萊昂﹒巴蒂斯塔﹒阿爾貝蒂(Leon Battista Alberti,1404—1472年)在其著作《論繪畫》(Della Pittura)中第一次提出了線性透視。線性透視是一種基于數學的繪畫技巧,根據幾何透視近大遠小的原則,在畫面上重現三維空間中的視覺效果。

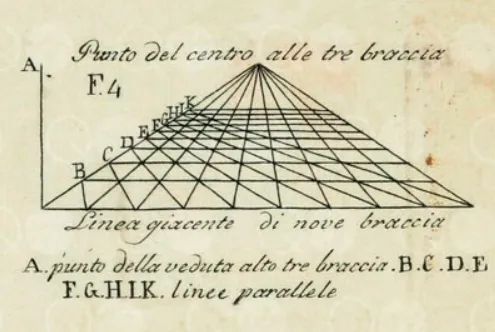

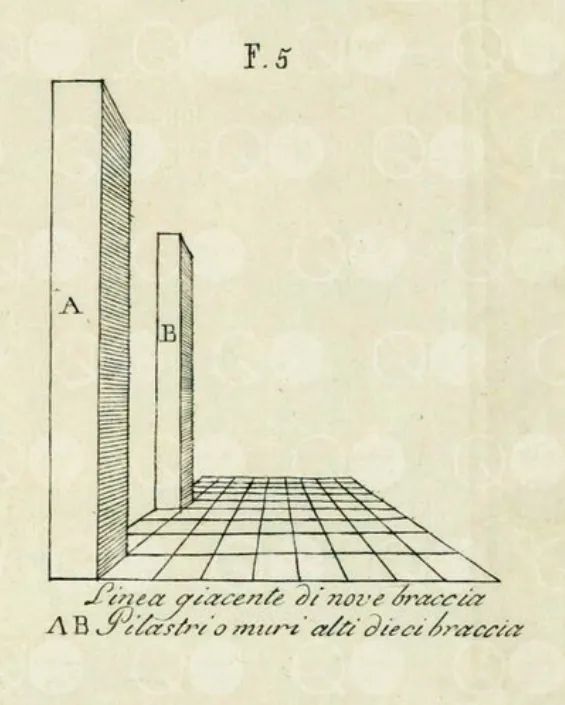

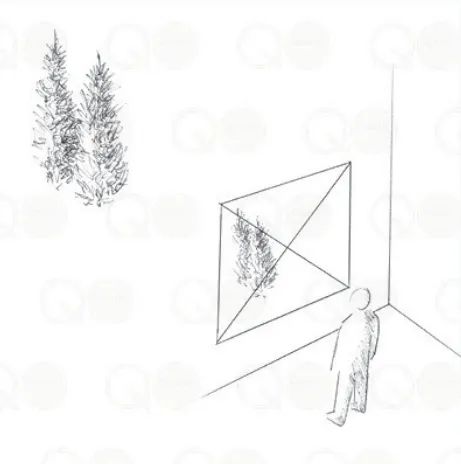

?選自《論繪畫》,萊昂﹒巴蒂斯塔﹒阿爾貝蒂這些《論繪畫》中的圖表用于展示線性透視的原理。因為兩幅圖都只有一個消失點,所以它們展示的都是單點透視。

在《論繪畫》中,阿爾貝蒂深入探討了透視原理、繪畫的構圖與用色,在此之后,大多數西方畫家都踐行了他所提出的觀點。雖然后來這一傳統理論受到了立體主義的挑戰,但線性透視和空氣透視仍是在二維平面上表現三維事物的最有效的技法。通過學習并在創作過程中運用這些技法,我們就可以增強作品的立體感,更準確地在畫面中還原現實世界。

光線與色調

明與暗、陰影與高光、明暗對比法(chiaroscuro)、暗色調法(tenebrism)、明度及暈涂法(sfumato)都用來描述深淺不同的色調。作品的色調變化可能受光線不足、色彩的鮮明程度和景深等因素的影響。作品呈現的色調因畫家及畫材而異。比如在水彩畫中,畫面最亮的高光通常以留白的方式呈現,而像莫奈和梵﹒高等畫家卻打破傳統,選擇用色彩來描繪陰影。

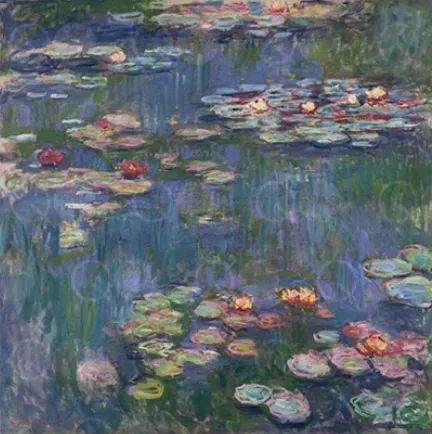

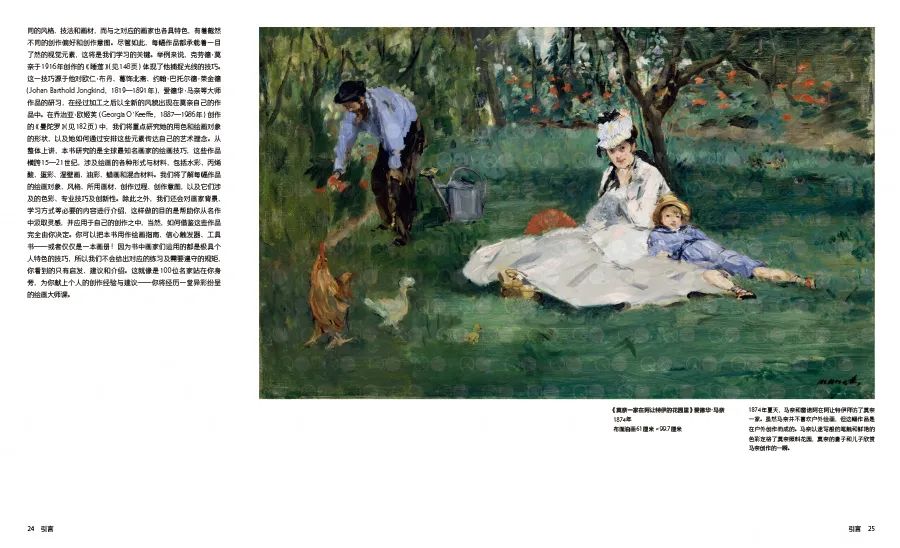

?《睡蓮》克勞德﹒莫奈,1916年,布面油畫200.5厘米×201厘米

歐仁﹒布丹(Eugène Boudin,1824—1898年)描繪光線的方法極大地影響了莫奈。為了傳達真實的光感,莫奈用有限的顏色打造了豐富多樣的色調:少許白色表現高光,而深綠、藍色和紫色則被用來表現深色調。

作為早期在室外創作風景畫的法國畫家之一,正是布丹向莫奈傳授了室外繪畫的技巧,所以布丹也被認為是法國印象派的先驅。他曾對莫奈說:“你一定要專注于描繪自己的第一印象,因為那才是最準確的畫面”,“在室外畫兩三筆也好過在畫室里待兩天”。莫奈后來回應道:“如果我能成為一名畫家,這完全歸功于歐仁﹒布丹。

?《特魯維爾,低潮時的碼頭》

歐仁﹒布丹,1894年,板面油畫40.6厘米×29厘米

莫奈獨特的筆觸是他作品的關鍵,而其作品中的色彩也完全來自莫奈創作時對自家池塘的觀察。他用色彩表現光效,所以深色常常被用來加強高光的效果。他和其他印象派畫家都很少用薄涂法上色,與之相反,他們使用一種被稱為“點彩”(taches)的技法,以短促、扁平的筆觸上色,這一技法正是因為平頭刷的發明而變為可能。

莫奈一天至少觀察他的池塘3次以研究光線的變化,他還會將這些細節都記在筆記本上。返回畫室后,他會用畫筆重新闡釋觀察結果,以短促的筆觸加強畫面的陰影和高光區域。

空間

在藝術中,空間有很多解讀方式。它可以表示我們周圍的空間,比如天空、桌子和椅子下面的空隙,以及地平線上或兩個物體之間的區域。它也可以描述二維畫面中繪畫對象周圍的空間。除此之外,空間也可以表示抽象繪畫中的想象空間。

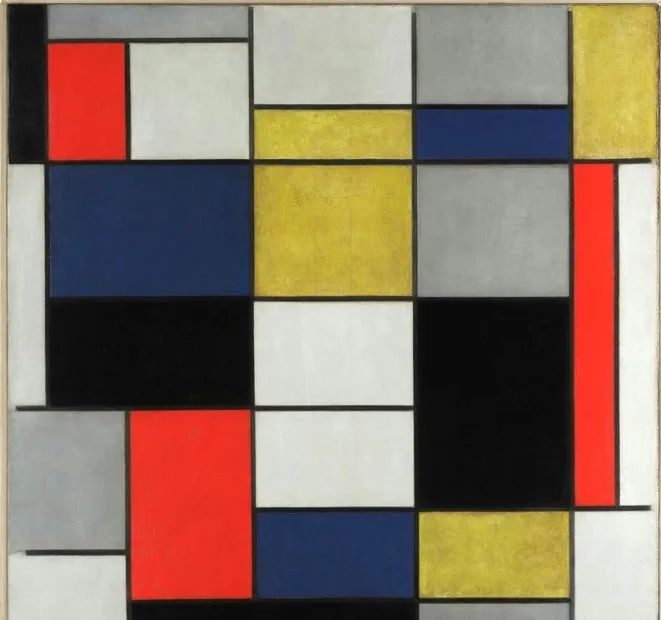

?《構圖A》彼得﹒蒙德里安,1920年,布面油畫90厘米×91厘米

形狀有簡單和復雜之分。但無論它們像在這幅作品中一樣清晰易辨,還是更為復雜隱晦,都影響著構圖的“開放”和“封閉”。封閉式構圖只有一個焦點,而開放式構圖會引導觀者視線在畫面上移動。

在考慮空間與繪畫的關系時,我們首先應該注意“畫面”的概念。“畫面”是一個非現實的平面,與畫作的表面相對應,其中包含著作品中的一切元素。想象你面前豎立著一張玻璃板,將透過玻璃板看到的所有元素都在玻璃上描下來,呈現在玻璃板表面的就是你作品的“畫面”。

畫面就是示例圖中扁平、豎直、看起來像一扇窗戶的畫作表面。畫作中的所有元素,即使用透視法打造了立體感和景深感,也都在畫面的平面上。

縱觀歷史,從文藝復興到巴洛克、洛可可、現實主義、拉斐爾前派和新古典主義,這些流派的畫家都致力于在畫面上打造景深效果,以模仿立體的現實世界。然而隨著攝影技術的發明及現代藝術的發展,一些畫家反其道而行之,故意使畫面扁平化,或至少制造扁平化的觀感,以達到對顏料和畫布表面“忠誠”的目的。空間與形狀這兩個概念容易混淆,因為它們有時可以互換,但是,我們也可以將二者區分開來,并給予清晰的定義。

形狀

在繪畫中,形狀既可以表示經畫家之手簡化的圖案,如胡安﹒米羅(Joan Miró,1893—1983年)和彼得﹒蒙德里安(Piet Mondrian)的作品呈現的那樣,也可以表示繪畫對象之間的形狀,這一類型的形狀被稱為“負形狀”。了解負形狀對增強畫面的真實感、打造和諧、平衡、正確的比例形態具有至關重要的意義。從最基本上來說,一段線條閉合之后便形成了一個形狀。線條勾勒了形狀的邊緣,而形狀則是邊緣閉合后所呈現的形態。比如三條線可以圍成一個三角形,四條線可以圍成一個正方形,一條規則的曲線可以圍成一個圓。畫家也通過運用不同的色彩、色調和紋理來表現不同的形狀。無論幾何形狀還是不規則形狀,正因為將它們有機地結合在一起,一幅作品才可以傳達出其整體感。

線條

一個點的運動軌跡就構成了一段線條,它在藝術創作中發揮著極其重要的作用。我們可以用線條來勾勒輪廓,或者表現繪畫對象的形態和運動。此外,線條還可以大面積使用,用來烘托氛圍、凸顯風格或增加畫面的厚重感。

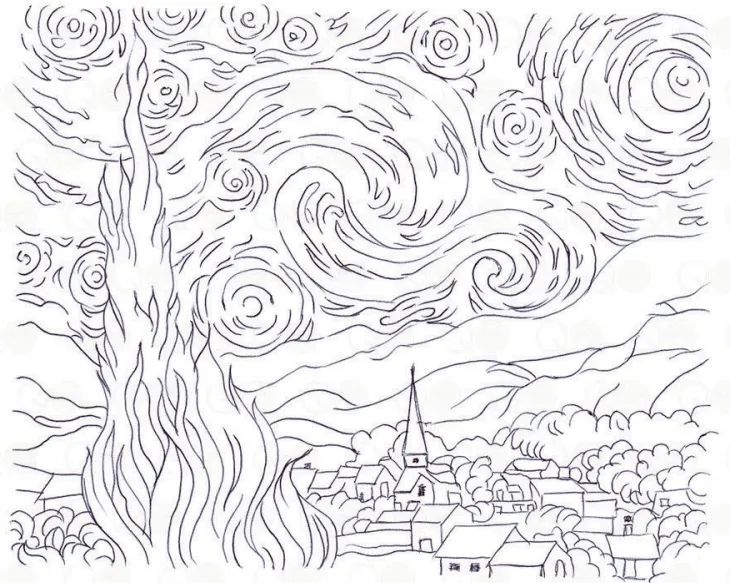

?《星夜》(稿線)文森特﹒梵﹒高

如果你將梵﹒高《星夜》中的色彩都剔除掉,只保留線稿,你就會發現他非常重視為作品打底用的線稿。梵﹒高認為繪畫最重要的部分就是線稿,而對他來說,那些平行排線、交叉排線、曲線與斷線又無疑是線稿中最具表現力的部分。

在畫面中,線條起著引導觀者視線的作用,通過分析線條,我們也可以發現畫面隱含的信息。折線、點線和曲線可以表現運動;橫線可以營造緊張感或平靜感;豎線可以表現高度和宏偉感;對角線可以傳達動感,并使物體具有前突感或后退感。柔和的淺線條讓人聯想到身體的曲線,也會為畫面增添溫柔和感性的氛圍。無論如何使用,線條都是藝術作品中最具表現力的元素之一。

構圖

構圖用來描述一幅繪畫作品中各個元素的排列和布局,精巧的構圖可以在第一時間吸引觀者的目光,你可以選擇對稱或非對稱構圖,可以將主要元素安排在畫面頂部或底部,也可以選擇在其中的一個部位留白。畫面可以有一個焦點、多個焦點甚至沒有焦點。

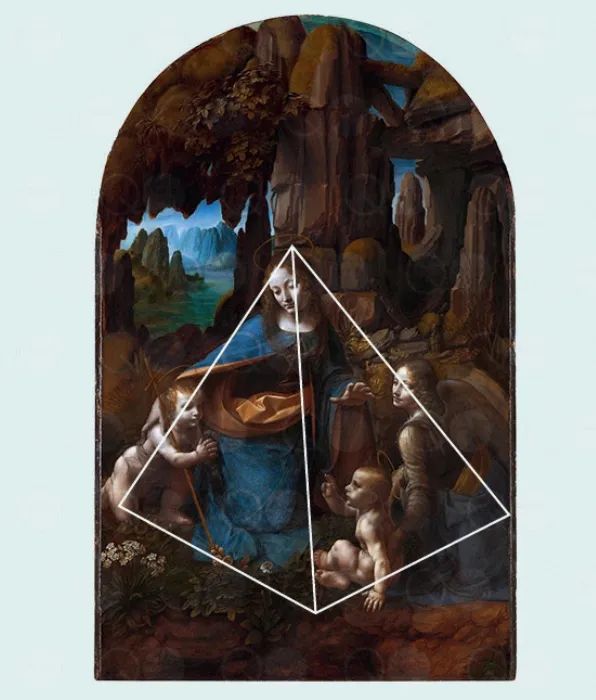

在許多著名作品中,一些常見的構圖形狀被反復用到,如三角形、X形、三分法構圖等。尺寸和比例也影響著構圖的優劣,還包括畫面的節奏感、風格、色調對比及色彩運用。

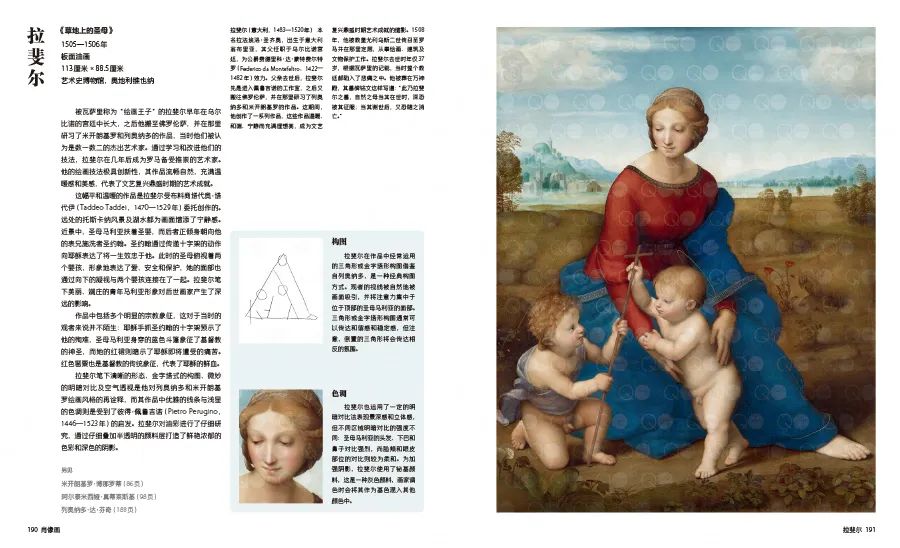

?《巖間圣母》列奧納多﹒達﹒芬奇,1495—1508年

木板油畫,后移至帆布146.5厘米×108厘米

這幅畫采用了傳統的金字塔式構圖,微妙地傳達出了穩定感和整體性。這一構圖方式的另一目的是將觀者視線引導至畫中圣母馬利亞的臉龐。

?《朱迪斯與她的女仆拿著赫羅弗尼斯的頭顱》

阿爾泰米西婭﹒真蒂萊斯基,約1625年

布面油畫184.1厘米×141.6厘米

阿爾泰米西婭﹒真蒂萊斯基(Artemisia Gentileschi,意大利,約1593—1653年)非常喜歡在描繪人物時運用明暗對比法來增強畫面效果。深色的背景與明亮的人物不僅增強了畫面的穩定感,也為畫面注入了極強的戲劇張力。像真蒂萊斯基這樣運用明暗對比法的畫家,通常會選擇用深色調的紫色和棕色,而非黑色來描繪陰影。之后再運用過渡技法,將深色調逐漸過渡至最明亮的色調。

除此之外,選擇合適的視角也很有幫助,不同的視角會使畫面傳達出或激烈或冷靜的不同情緒。一些畫家似乎比其他人“更善于構圖”,然而實際上我們卻能從所有畫家身上學到寶貴的經驗,甚至是那些打破所有構圖常規的畫家,比如杰克遜﹒波洛克和海倫﹒弗蘭肯塔勒。

?《密涅瓦捍衛和平》彼得﹒保羅﹒魯本斯,1629—1630年

布面油畫203.5厘米×298厘米

彼得﹒保羅﹒魯本斯的《密涅瓦捍衛和平》這幅作品則采用了典型的橢圓構圖。

肌理與紋樣

繪畫中的肌理可以指顏料在作品表面的紋理觸感、顏料本身的表面或不同顏色呈現的光學效果。顏料的薄涂和厚涂、畫紙表面的光滑程度都影響著紋理效果。

?《絲柏樹》文森特﹒梵﹒高,1889年,布面油畫93.4厘米×74厘米

梵﹒高繪畫時的筆觸直接影響了他作品中紋理的視覺傳達。他習慣用厚重、短促的筆觸創作,而這些筆觸匯聚在一起又構成了極具韻律美的紋樣。

紋樣既可以是重復的幾何圖形,也可以是有機的不規則形狀。在繪畫作品中,我們可以通過重復出現的色彩、形狀和線條來辨別其中的紋樣。螺旋形、裂紋、擴展紋、形狀和花紋組合都是畫家常用的紋樣。紋樣旨在吸引并引導觀者的視線。即使最簡單的作品也隱含支撐結構,而這些結構通過排列和整合,就形成了畫面的構圖。

梵﹒高、倫勃朗富有表現力的厚涂技法與海倫﹒弗蘭肯塔勒縹緲柔和的“浸染”技法在作品中呈現出的不同肌理效果。

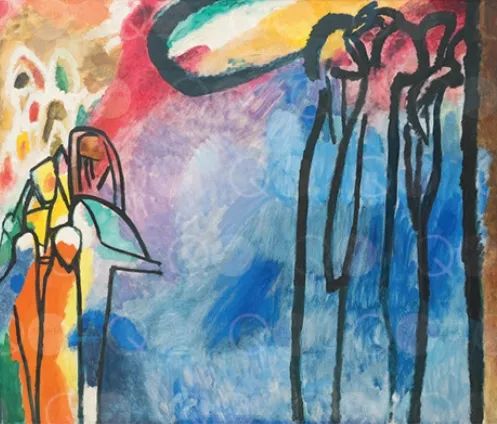

?《即興創作19》瓦西里﹒康定斯基

1911年,布面油畫120厘米×141.5厘米

為打造紋理效果,康定斯基在創作時運用了層疊、從不同方向拖拽顏料等多種方法。

基礎畫材

用不同的顏料進行創作就像學習一門新語言:二者都需要練習和恒心。每種顏料—細化到每種顏色都有著千差萬別的特性。基礎顏料包括鈦白、燈黑(或象牙黑)、土黃、大紅、鎘紅、檸檬鎘黃、鎘黃、鈷藍和群青。

?油彩

油彩色澤鮮艷濃郁,干燥后的油彩還富有光澤感,不過使用方式稍顯復雜。因為油彩是油性顏料,它的干燥時間比其他水性顏料更長,而每種顏色的干燥速率也不盡相同。

無論薄涂或厚涂,油彩都可以勝任。在疊色時,為防止混色,一般等下層顏料干燥后再疊加色彩。油畫的常用工具是筆刷和刮刀,利用這些工具,你不僅可以用透明畫法和薄涂法創作,還可以用油彩打造半透明、輕薄的水彩效果。

?丙烯酸顏料

丙烯酸顏料具有速干、鮮艷的特點。這會增加調色的難度,因為在調好色后,顏料可能已經干了,所以用丙烯酸顏料調色一定要迅速。也可以在顏料中加入一些緩凝劑以減緩顏料干燥的速度。這種顏料非常適合表現光滑、平面化的畫面,且純色的效果比混色更佳。不同廠家生產的丙烯酸顏料黏稠度也不同。

當然,可以用緩凝劑減緩顏料干燥的速度。使用丙烯酸顏料時,可以厚涂,或加水稀釋,此時丙烯酸顏料幾乎可以達到水彩一般的透明效果。

?水彩

水彩顏料通常是管狀水彩和塊狀水彩。作為初學者,入門級水彩是最經濟實惠的選擇。如果需要更好地控制筆觸,你還可以選擇水溶彩鉛和水彩棒。在使用時,先用其在干燥的紙面上作畫,之后加水混色,畫面就會呈現生動的水彩效果。

?調色和調色板

水彩和水粉需要在有凹槽的調色盤中調色,調色盤可以由塑料、陶瓷或搪瓷金屬制成。調色板則可以由木材、陶瓷、玻

璃、石材、錫制成,甚至是可撕的一次性紙質調色板,但調色板不可以是塑料的,因為油彩會腐蝕塑料。

?筆刷

平頭筆刷或鬃毛刷用來鋪底色。市面上有不同的形狀和尺寸可供選擇,每種筆刷都對應特定的筆觸。貂毛、人造毛和鬃毛筆刷各有優劣,所以一般情況下應在嘗試后再確定最適合自己的筆刷。

鬃毛筆刷具有粗糙、耐磨的特點,非常適合推開顏料或用厚涂技法上色。貂毛筆刷柔軟而富彈性,非常適合描繪細節或稀釋顏色。人造毛筆刷耐磨、便于清理,有多種樣式可供選擇。

每次繪畫后務必用溫肥皂水清洗筆刷。一定記住沖凈并將筆刷瀝干,這樣可以讓筆刷更為耐用。

?刮刀

繪畫用刮刀既可以用于涂抹顏料(通常是油彩或丙烯酸顏料),為畫面添加厚重、極具紋理感的效果,也可以用于畫作收尾時的細節調整。用刮刀邊緣可以描繪出清晰的邊緣和線條,而拖動刮刀刀面則可以繪制出效果出其不意的筆觸和形狀。

?帆布

繪畫用帆布主要指已經在畫框上繃展的棉織物、麻織物、斜紋布或人造織物。

一般來說,細亞麻帆布被認為是質量最好的,可以在畫框上完全繃展,但由于其價格較貴,許多畫家選用了棉質帆布。保羅﹒高更還未成名、生活拮據時,經常用便宜的粗麻布創作;畢加索經常在畫布背面作畫,以追求豐富的肌理效果。棉布質量更輕,不適合用于創作大型作品。麻布也可用于繪畫,但由于其表面紋理非常粗糙,僅適用于特定風格的作品。

?畫紙

如果是用輕薄的水性顏料創作,那么選擇一般的圖畫紙就可以,不過對于大多數水彩和水粉畫來說,都需要在創作前進行裱紙。

裱紙的步驟并不復雜:用海綿將畫紙的兩面完全浸濕,之后將其平鋪在畫板上。注意畫板的板面要比紙的尺寸稍大一些,每邊應比畫紙至少寬5厘米。接下來,用寬膠帶沿紙的邊緣(不少于1.5厘米)粘牢。畫紙在干燥時收縮,但由于已經用膠帶固定,畫紙在干燥后會變得光滑緊實。待畫紙干燥后,再涂上兩層丙烯酸底漆,就可以開始創作了。

國際知名出版集團Quarto出品,獻給愛好者的精美畫冊

本書由擁有46年歷史的國際知名出版集團Quarto出品,其圖書被翻譯成40多種語言,暢銷全球50多個國家和地區。

作者蘇茜·霍奇(Susie Hodge)是英國銷書作家、藝術史學家及藝術家。在藝術、藝術史及藝術技法等領域已出版百余本著作,包括《現代藝術生存指南》《藝術的源代碼》《藝術的細節》等。此外,她還主持講座、訪談及藝術研習班,并曾參與多部紀錄片的制作。蘇茜曾兩度在《獨立報》舉辦的藝術類作家評選中位居榜首,具有豐富且扎實的現代藝術學知識背景。本書專業性強,行文流暢,語言活潑易懂,兼具現代藝術專業價值和現代藝術知識科普的可讀性。

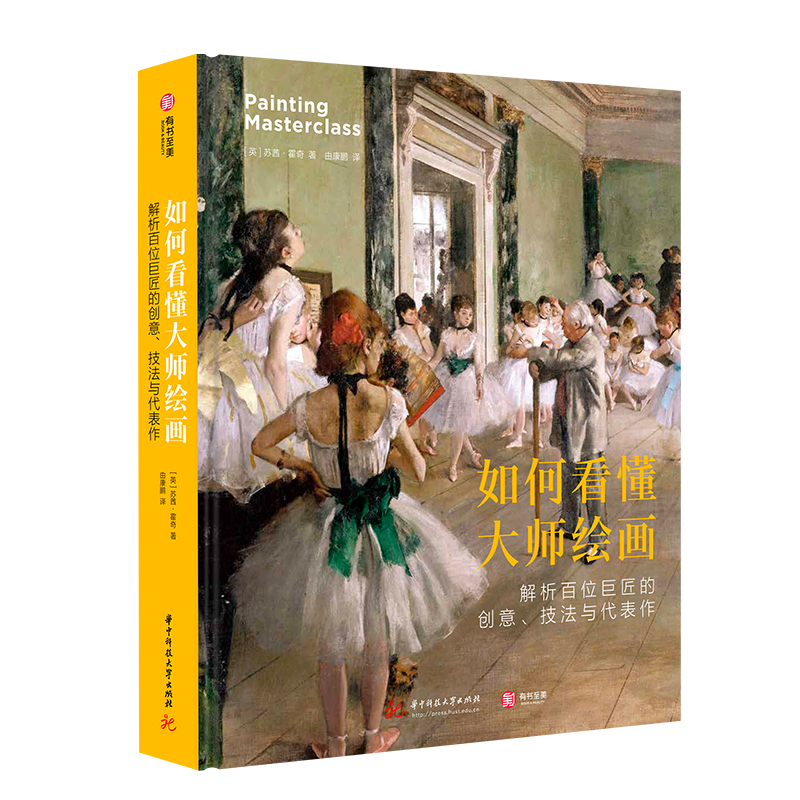

封面選用埃德加·德加經典畫作《芭蕾舞課》,16開方脊精裝,局部UV,隨心平攤細賞。啞粉紙、四色印刷,細膩溫潤不刺目,撞色設計鮮明跳躍,筆觸、色塊盡收眼底。精心排版,打造舒適閱讀體驗。

節選自——

《如何看懂大師繪畫:解析百位巨匠的創意、技法與代表作》

[英] 蘇茜·霍奇 / 著

2023年12月 / 出版

華中科技大學出版社-有書至美

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司