- +1

理發師“曉華”走紅,只是因為聽勸嗎?

文字 | 黃友龍

資料 | 賈希亞??????

采訪 | 劉妤軒 褚昊宇 周娉羽

運營 | 高 磊 趙 靜

責編 | 張慧鳳 黃璽澄

指導老師 | 王辰瑤

最近,一位名叫李曉華的理發師火了。她火的很簡單,僅僅靠老老實實按顧客需要剪出合適的發型這一點,便受到網友喜愛,被稱為“聽勸理發師”。

如此平凡的“走紅”,可能恰恰反映了人們對一些理發潮店的“反感”。

在好友的攛掇下,我有過一次去一家網紅理發潮店的體驗。

坐上擁擠的地鐵來到新街口,跟著導航進入龐大的商場,再隨著指示牌走上扶梯,多番打聽后,我終于在商場頂樓的角落發現了我要去的理發店。

店鋪不算大,大概二三十平米,但裝修十分到位。白色的背景墻、鋪在地上的灰色大理石和黑色的木質桌具。隨處可見的鏡子擦得锃亮,各種工具也整整齊齊地碼放在操作臺上。

前臺右邊設有等待區,里面擺著同為黑色調的沙發,玻璃茶幾上還放了包裝精美的糖果。沙發上面坐著正在等待的顧客,有幾位應該是約好了一起來的女生,她們熱鬧地聊著天,時不時發出笑聲。

這時,一位店員熱情地迎了上來,在將我引導至前臺的同時還不斷用耳麥和就在不遠處的理發師交流。

當她問我是否有預約時,我有些發懵。我之前去的理發店從來沒這樣問過。“怎么,理個發是必須先預約的嗎?”我有些無奈。

前臺店員繼續用耳麥向里面的理發師喊話:

“**老師,你有空嗎?這里有個顧客沒有預約。”

“行,請你去等候區等一下吧,**老師等會來找你的。”她對我說。

我有些尷尬地向幾步外的等候區走去。

初次接觸潮流理發店,給我留下的深刻印象就是:“好大的排場”。

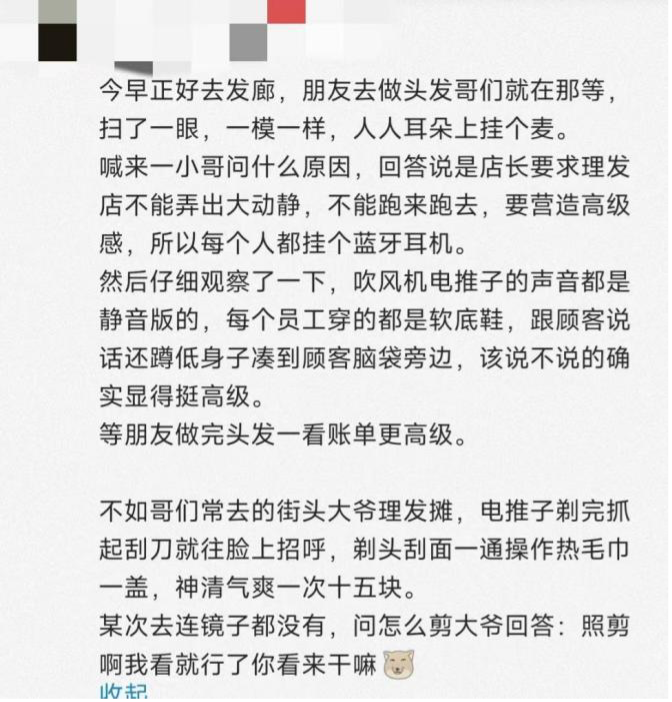

在互聯網的相關討論中,也有不少有過與我相同經歷的網友,他們分享自己去這些店的故事,并吐槽這類潮店,昂貴、事多、“死裝”。

“不大店面還要靠耳麥交流,多此一舉。”

“剪個頭發收了我68,結果和小區門口的手藝差不多!”

“理發前洗個頭,他端出三瓶來問我用哪個檔次的洗發水!”

圖網友分享的經歷

在李曉華這樣平價理發師的“同行襯托”下,潮流理發店的理發價格和服務,越發讓人看不懂了。

理發,到底值多少錢?

顧客的需求和理發師的“審美”,誰說了算?

不妨讓我們來從“頭”捋一捋。

01 一從“理發”到“美發”

“理發”一詞在宋朝就出現了。宋代朱熹注疏《詩經》的《周頌》“其此如櫛”句里說:“櫛,理發器也。”

清朝,因男子一律要剃頭梳辮,理發業空前發展起來。不過理發主要出自剃頭梳辮的需要,不是追求美觀。提供流動服務的理發挑子是主要形式,但也開始出現固定的理發經營場所。

《沈陽市志》就記載了清末兩家有名理發店的情況:“清末,沈陽較有名的理發店有廣益堂理發店,1876年(清光緒二年),由業主張吉順出資150元...在小北門望北樓附近開辦;永合堂理發店,1894年由業主杜永春出資金350元...在中街鼓樓附近開辦。”廣益堂與永合堂當時在全國都有名氣,這兩家理發店一直延續經營到20世紀30年代。

五四運動后,盛行女子剪發。理發店開始增設女子部。《沈陽市志》還記載,20世紀20年代初,利用火鉗燙發的技術就開始在沈陽流行…… ”。

改革開放后,隨著社會風氣的變化,“時尚”的風潮又起,此后,理發服務越來越多地從基本生活衛生向個性化美觀的方向轉變。

圖1962年電影《女理發師》中的片段

02 理發是怎么變貴的?

時下的潮流理發店,服務定價居高不下。一位本地潮流理發店的美發造型師告訴我們,“這種店(指潮流理發店)投資很多,可能光店面的成本就超過了千萬,因此對店的定位也有更復雜的追求。”

圖4受訪者工作的店面

為了吸引更多顧客,美發店往往開設在人流量更大的商業區。根據澎湃新聞《全國總監一半在理發店里,誰評的?》中做的調查,店鋪租金占了支出的10%-20%,“不同地區和商圈,房價水平不等,地理位置優越的店鋪,租金可能會占據較大比例”;人力成本占據了支出的45-50%。

根據中指云所公布的詳細數字,“2023年全國重點城市100條商業街商鋪為樣本標的構成的百大商業街(百街)商鋪平均租金為24.35元/平方米/天”,換算成以年為單位就是8887.75元/平方米/年。那么一個30平的商鋪每年要在租金中花費大約27萬元;再根據國家統計局發布的數據,2023年從事社會生產服務和生活服務人員的年平均工資為65713。照此平均數,一家10人理發店的人力成本約60萬元。考慮到各個地區的狀況,大城市中這類人力成本可能會更高。

但除了店鋪租金和人力成本外,潮流美發店之所以給人“高不可攀”的感覺,也與行業對從業者的“過度拔高”有關。

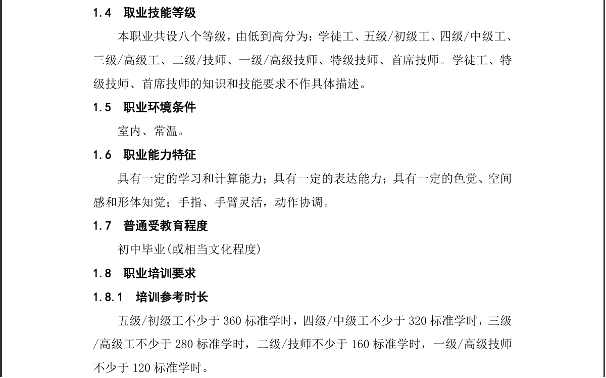

根據人社部制定的《美發師國家職業技能標準》,我國美發師從學徒到首席技師分為八個等級。以初級工(五級)為例,需要累計從事美發工作滿一年(含)以上,才有資格申請。從工作要求來看,低級工只要求會使用基礎的理發工具,高級工則需要能夠根據自身的審美知識進行造型設計。

圖《美發師國家職業技能標準》的要求

但在理發店里,你很少能看到這么樸實的職業等級。理發師們的公開“title”多是“藝術總監”、“造型總監”等。似乎一家小小的理發店里,人人都是總監、首席、督導。

圖某家潮流理發店里的總監們

美發師十三說,“總監”是對行業高手的稱呼。但是“高手”的評價標準通常不是來自職業培訓等級考核,而是行業內自定的各種比賽和培訓項目。理發行業里的“大牛”,在同行看來是很受尊敬的,但外界看起來可能就“莫名其妙”。另一位美發師阿偉認為,title越響亮,就越可能要更高的服務價格。因此,美發師們有動力去參加各種行業比賽來“包裝”自己。

在業內,有些比賽有較高的認可度,如歐萊雅PRO全球發藝設計師大賽,這個比賽始于1954年,是業內第一個專業美發比賽,被譽為美發業“奧斯卡”。世界技能大賽中也專設美發項目,中國選手聶鳳和石丹曾分別在第43屆和第45屆世界技能大賽中獲得美發項目冠軍。但對大多數消費者來說,很難接觸到這樣高端賽事的勝出者。為我們服務的Tonny老師也許有的是一堆你從未聽說過的行業比賽和培訓證書。更何況,可能你也會覺得,有沒有證書壓根不重要,重要的是能讓你笑著離開理發店。

圖歐萊雅PRO 2024全球發藝設計師大賽全國總決賽高定發藝秀合影

03 讓消費者來選擇

說到我的第一次潮流理發店體驗,應該說是:不好不壞,完全符合我此前對潮流理發店的“刻板印象”。

美發師的服務的確周到:他會在洗頭時介紹自家的洗發水,也會耐心地詢問水溫是否合適;在理發過程中和我聊天、不時提供他對發型的建議;在吹完頭發后還給我遞上一份飲水單,讓我免費點一份飲料。

但價格也是不出意外的貴:一個簡單的剪發,花了128元。這是我平時在小區理發店的數倍。

照照鏡子,還算看的過去。但與我平時理完發的感覺差不多,并沒有因為高消費而給我帶來一個“驚艷”的發型。

對我來說,這顯然是一次性價比不高的消費。

但我也能理解有不少消費者仍然愿意用更高的價格享受潮流理發店的個性化服務。

重要的是讓消費者能方便地自主選擇。

李曉華理發師的走紅,恰恰說明很多消費者希望身邊返璞歸真的理發服務能更多一些。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司