- +1

玫瑰的上海:一周城市生活

2024年國慶前夕,上海婦女用品商店煥新歸來。這家建于1956年的婦女用品專業商店在今年2月迎來了一次大規模重新裝修,新的招牌“LADY淮海”懸掛起來,行人、自行車、汽車、公交車在下面來來往往。在商店一層,一家名為“一一”的聯合主理沙龍里,正進行一場名為Miss Huaihai的插畫藝術展,包括玫瑰在內五位插畫師的作品在這里與公眾會面。

插畫師玫瑰參展的作品分別來自她這些年為上海創作的不同系列。它們涉及地標豐富,橫跨上海開埠以來一百多年的歷史,但在玫瑰充滿想象力的畫筆下,上海看起來又像是一座陌生和新奇的城市。為何如此處理上海這一表達對象?出現在畫作中的上海地標和玫瑰之間有何關聯?創作過程中發生過哪些有趣的事情?本期回顧,我們聊一聊插畫師玫瑰在上海這些年的創作故事。

(本期主持:陳虹靜雯)

近期回顧

“從今年開始,好像沒有人再關心我來自哪里”。當我問及玫瑰的家鄉,她已經忘記最近一次向別人進行自我介紹是在什么時候了。去年她的工作尚且可以分為策展、繪畫這“勢均力敵”的兩塊,到了今年,僅繪畫就已快要填滿她的工作日程,“插畫師”正逐漸成為她在上海這座城市里的身份。

插畫師玫瑰和她在“一一”展出的作品

上海婦女用品商店所在的培文公寓

玫瑰在蘭州出生,半歲時去了新疆,重返蘭州上學后,新疆仍是她頻繁出沒的地方。或許是童年生活的環境發揮了一些影響,玫瑰對那些異質文化交織的地區充滿了向往。來上海讀書前,她對伊斯坦布爾這類亞歐文明交匯的城市及其相關歷史故事懷有濃厚的興趣,在她的作品里也可以發現相關元素的表達。不過在新疆度過的大半個童年時光已成為模糊的記憶,直到上海豐富的歷史建筑風貌和隱藏其中的故事將玫瑰喚醒。

出現在玫瑰畫作中的新疆

一位插畫師和她的“上海近代史”

英國埃克塞特主教蓋斯科因·塞西爾在19世紀50年代造訪上海,他感嘆置身于這座城市“好像在參加世界各族的大聚會”;美國歷史學者羅茲·墨菲將上海稱為“現代中國的鑰匙”;關注19世紀上海狀況的法國歷史學家白吉爾直言“在這個鄉村傳統和官僚統治根深蒂固的中華古國,上海是接受西方文明并使之與民族文化互相兼容的現代化樣板”。近代上海五方雜處、開放多元的城市氣象,至今仍在為癡心文學與藝術的創作者們貢獻靈感。

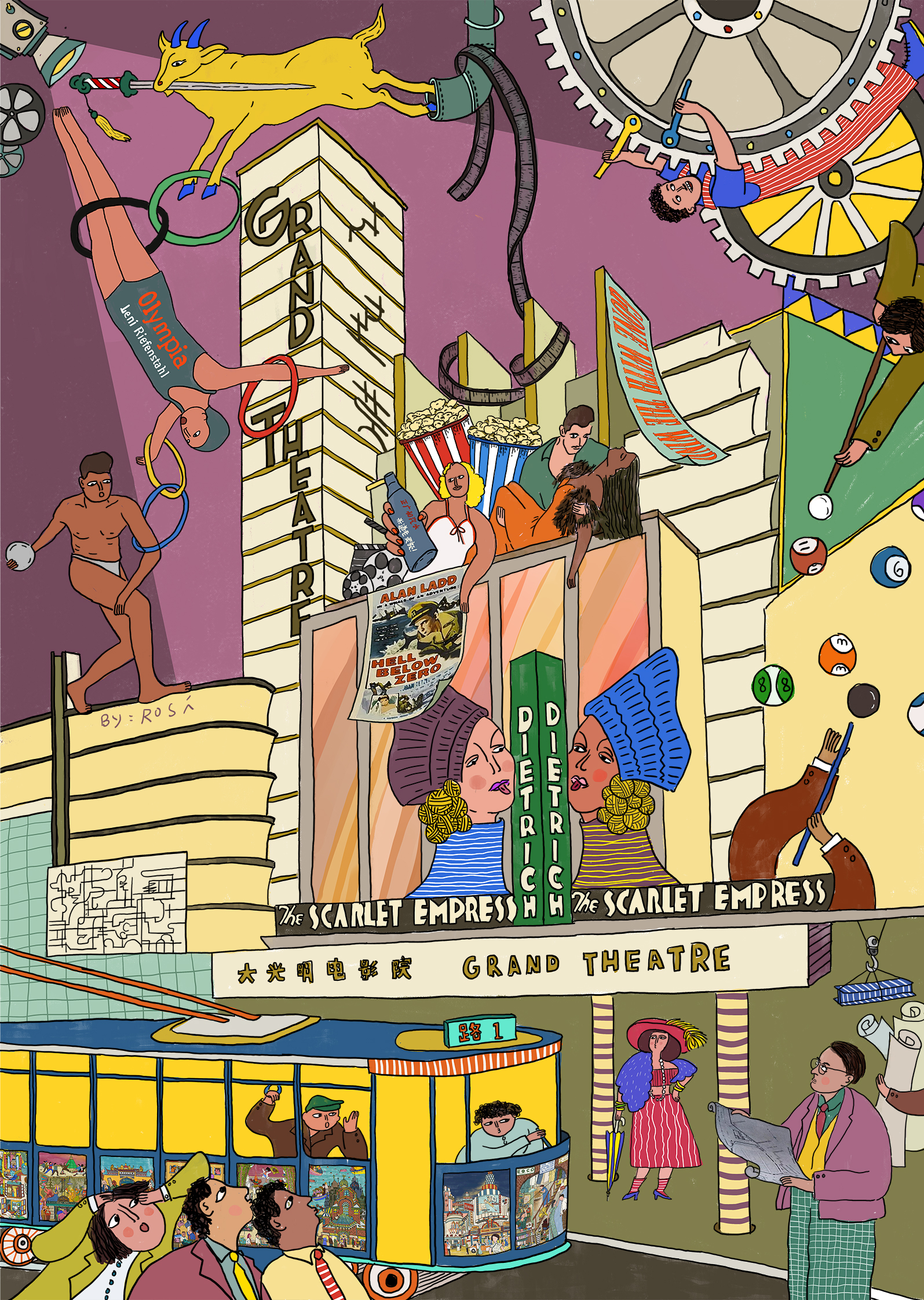

《大光明電影院》

在“一一”展出的六幅玫瑰畫作,分別來自她這些年創作的不同系列,尤為吸引我的是來自《1930s,孤島時期》的三幅。玫瑰告訴我,靈感來自于一部相對“冷門”的上海文學,故事場景設定在20世紀30年代上海“孤島”時期,主人公從美國移居上海,寄居在霞飛路(今淮海中路)上的一幢新式里弄。玫瑰從這部小說中獲得啟發,通過繪畫再現近一百年前上海租界地區的日常生活場景。

《一只從三樓落到一樓的繡花拖鞋》

《一只從三樓落到一樓的繡花拖鞋》再現了上海逼仄的群居空間內個人隱私的蕩然無存:主人公在里弄的樓梯間給猶太人男友打電話,不巧正被好奇心強的房東太太“監聽”,后者顯然是聽得太過專心,一只腳上的繡花拖鞋從三樓落到一樓。電話機旁散落著幾份猶太人學校的廣告,也向觀者泄露了主人公與猶太人之間的隱約聯系——很難說這幅畫的“偷聽者”僅僅只有房東太太一人。

《女人們又愛又恨的理發店》

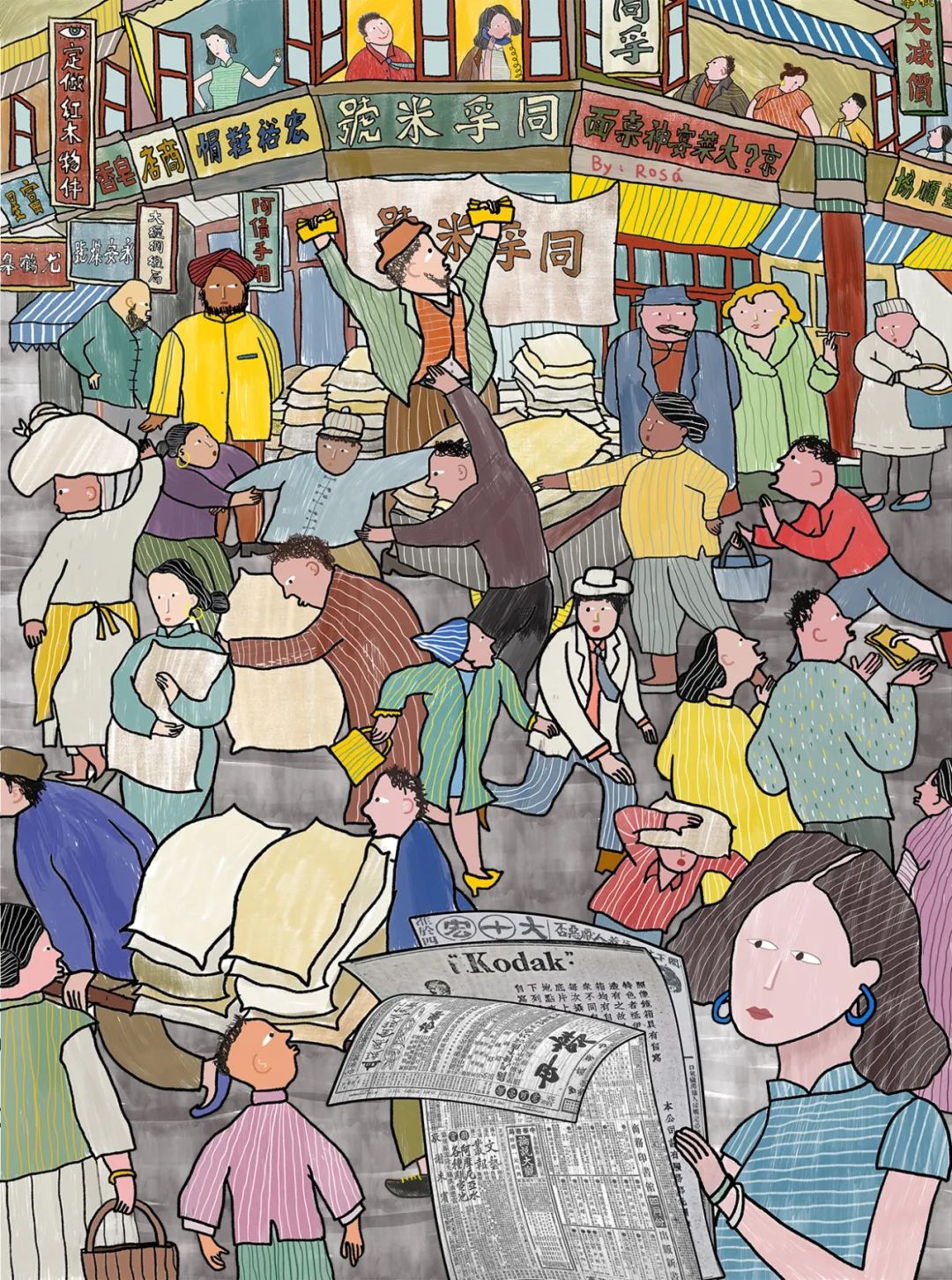

《孤島時期魔幻搶米史》

《女人們又愛又恨的理發店》通過理發店內一景呈現城市女性的審美意識是如何被塑造的:做頭發的女人在等待之余,翻開店內擺放的《良友》——當時上海傳播威力最強的媒介之一,新鮮時髦的生活方式伴隨雜志里那些豐富、誘人的女性圖像撲面而來,與籠罩在顧客頭頂的美發工具一起塑造著女性的現代“自我”。而在另外一幅畫中,從室內走出的主人公很快被淹沒在另一個世界里:外界動蕩已經沖破秩序的阻撓,哄搶糧食、囤積物資取代私人情感、審美占據市民的日常生活,都市里的個體看似無還手之力,卻也構成了上海歷史的一部分。

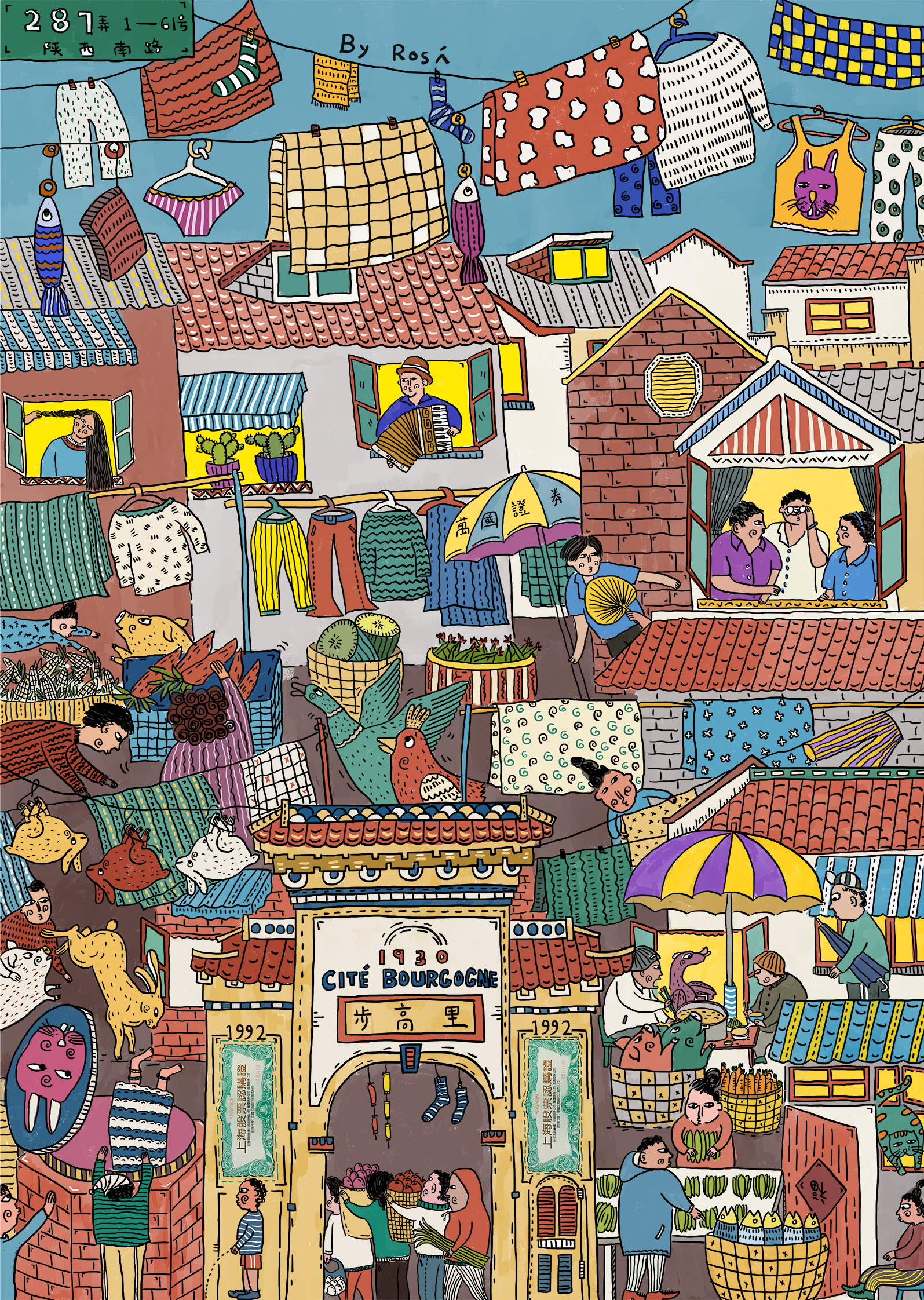

玫瑰獲得關于近代上海的歷史信息的方式,除了歷史研究者通常運用的文獻和實物史料,參閱的口述史著作和上海文學作品,還出現了像石庫門弄堂這樣的“地點”。“地點”是她與歷史直接對話的機會,在她眼中,“上海的弄堂像是一個蟲洞,你鉆進弄堂,會穿越到另外一個時空,回到過去或者穿越未來。”顯然,玫瑰享受著探索上海的過程,從學校畢業至今,玫瑰在上海沒有住過什么新式住宅樓,她有意選擇那些上了年紀的老房子,以此感受“屬于一百年前的上海”。

《步高里》

“我把上海當作一個‘人’”

玫瑰畫上海,最早可以回溯到學生時代,但嚴格來說,那不能算她“畫上海”的開始。學生時代的繪畫更像是“看到外白渡橋就畫外白渡橋”,沒有那么強烈的“目的性”,甚至有時候只是為了能交上美術選修課的作業,直到前些年突如其來的新冠開始侵蝕日常生活的秩序,玫瑰才意識到,記錄上海、記錄這座自己生活著的城市,是一件多么緊要的事情。

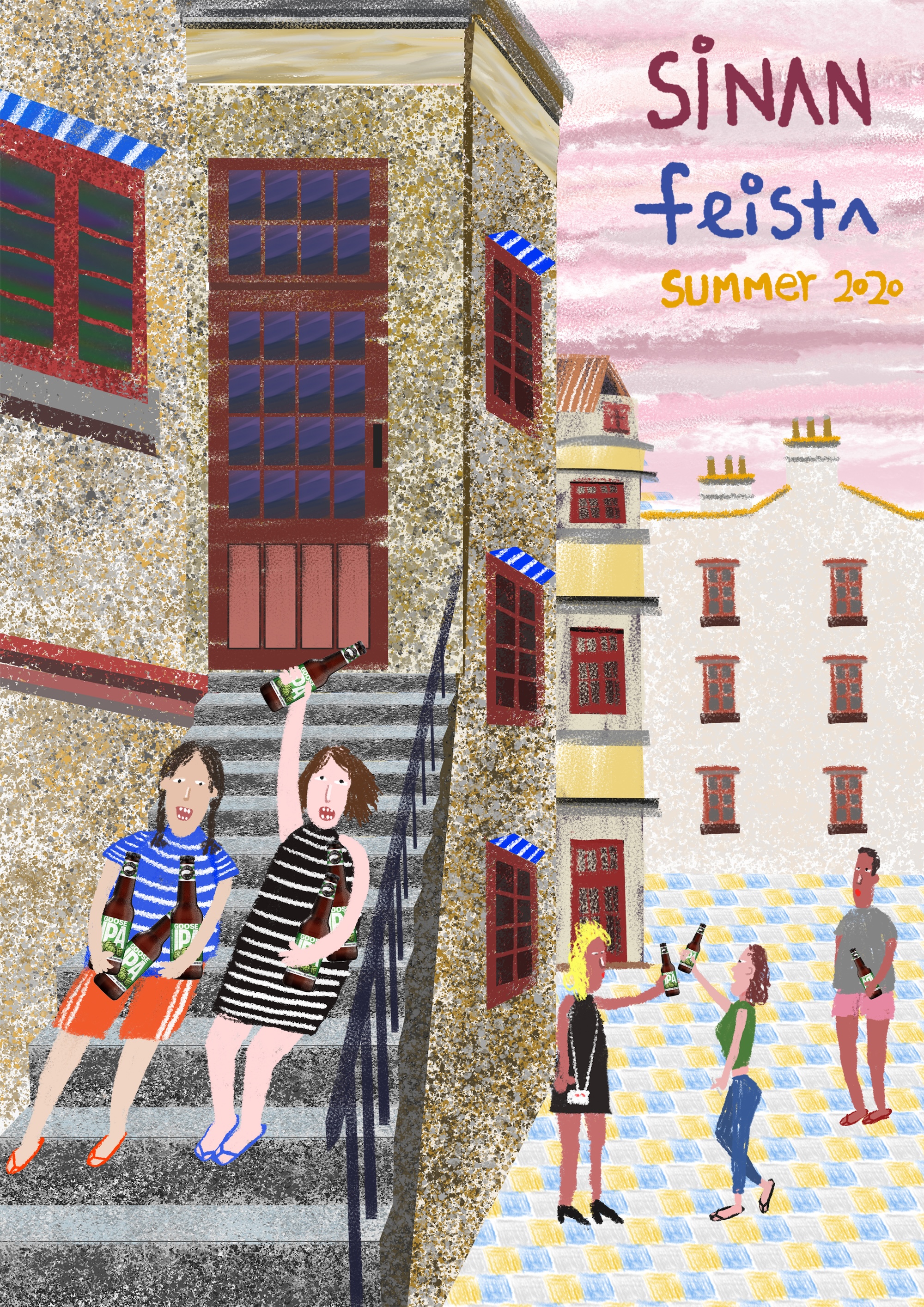

在四季中,玫瑰偏愛夏季的上海。誕生于2021年前后的《蟬鳴震耳欲聾》系列,就發生在上海一年之中最熱的月份——盡管對于大多數生活在上海的人來說,夏季意味著梅雨季,意味著臺風天,也意味著烈日之下的眩暈和大汗淋漓之后的疲倦,但是玫瑰的畫著意捕捉我們頭頂之上震耳欲聾的蟬鳴、遮天蔽日的法國梧桐,以及溫熱賦予這座城市的張力和能量。觀看這些畫,就像穿行在“梧桐區”的街道,能夠聽見這座城市里所有生命的吶喊。

《在思南公館的臺階上》

玫瑰的畫在記錄城市的同時一并訴說了作者自身的感情,正如她本人坦白——“我是把上海當作一個‘人’的”,這些年人與城市都對彼此從陌生走向熟悉。2021年《蟬鳴震耳欲聾》記錄的是她“親眼見過的上海”,2022年《1930s,孤島時期》則是“了解過的上海”,而啟動于2023年末的《圖解上海都市傳說》系列稍顯特別,是更接近紀實與想象糅合之后的產物,這一系列首個面世的作品,主角是位于黃浦江岸的楊樹浦電廠。

《楊樹浦電廠》

楊樹浦電廠前身是建于1882年的英商上海電光公司,1911年建廠,1913年供電,曾經是上海城市的主要電力來源之一。2010年底電廠停產,意味著楊浦開始全面推進對濱江的開發,玫瑰是這個過程的見證者之一,起初她和生活在附近的居民受工廠廠房(廢墟)的阻隔,難以接近江岸。近些年楊浦濱江的貫通,算得上是實現了附近居民與黃浦江的“縫合”。

濱江貫通其實一并實現了玫瑰個人生活與上海的“縫合”。《楊樹浦電廠》的視覺中心——那座105米高的鋼制煙囪在現實生活中也是楊浦電廠內最為醒目的建筑,曾經黃浦江上的船舶會以它為參考地標,至今佇立在許多上海人的腦海。

這根煙囪對玫瑰具有同樣重要的意義,在她的筆下,煙囪被用來儲存她來到上海之后的個人“大事記”:2013年秋來到上海;2017年夏從大學畢業;2021年夏臺風“煙花”造訪上海,玫瑰在電廠遺址附近尋找臺風云,在隨后的這場臺風中她丟失了兩幅繪畫作品;2023年秋去電廠遺址寫生的前夜,兩幅作品“失而復得”。有感于此,電廠成為玫瑰筆下首個都市傳說的發生地。

玫瑰在上海經歷的諸多“奇遇”、聽聞的諸多“傳說”,會讓我想起城市史學者王笛曾經提出的一個觀點——圖像往往是外人記錄的,當地人經常是熟視無睹的。在我看來,玫瑰這些年正是在用繪畫為上海做一份她的觀察和記錄。在采訪的后半程,玫瑰告訴我,如果時間能夠倒流,或是有機會再當一回學生的話,她一定會選擇與上海近代建筑的保護和更新相關的方向。我倒是覺得,曾經在生命科學與技術學院學習的這段經歷,或許已經對她觀察上海產生了許多“無形”的幫助:通過將上海視作如同“人”一般的生命體進行細究和描摹,令她筆下的城市充溢著汗水也充滿了歡騰,蘊藏著無限的可能性。

(文/圖 陳虹靜雯,上海近代史愛好者、上海大學文學碩士;文中繪畫作品均由受訪者玫瑰提供)

本周主題推薦

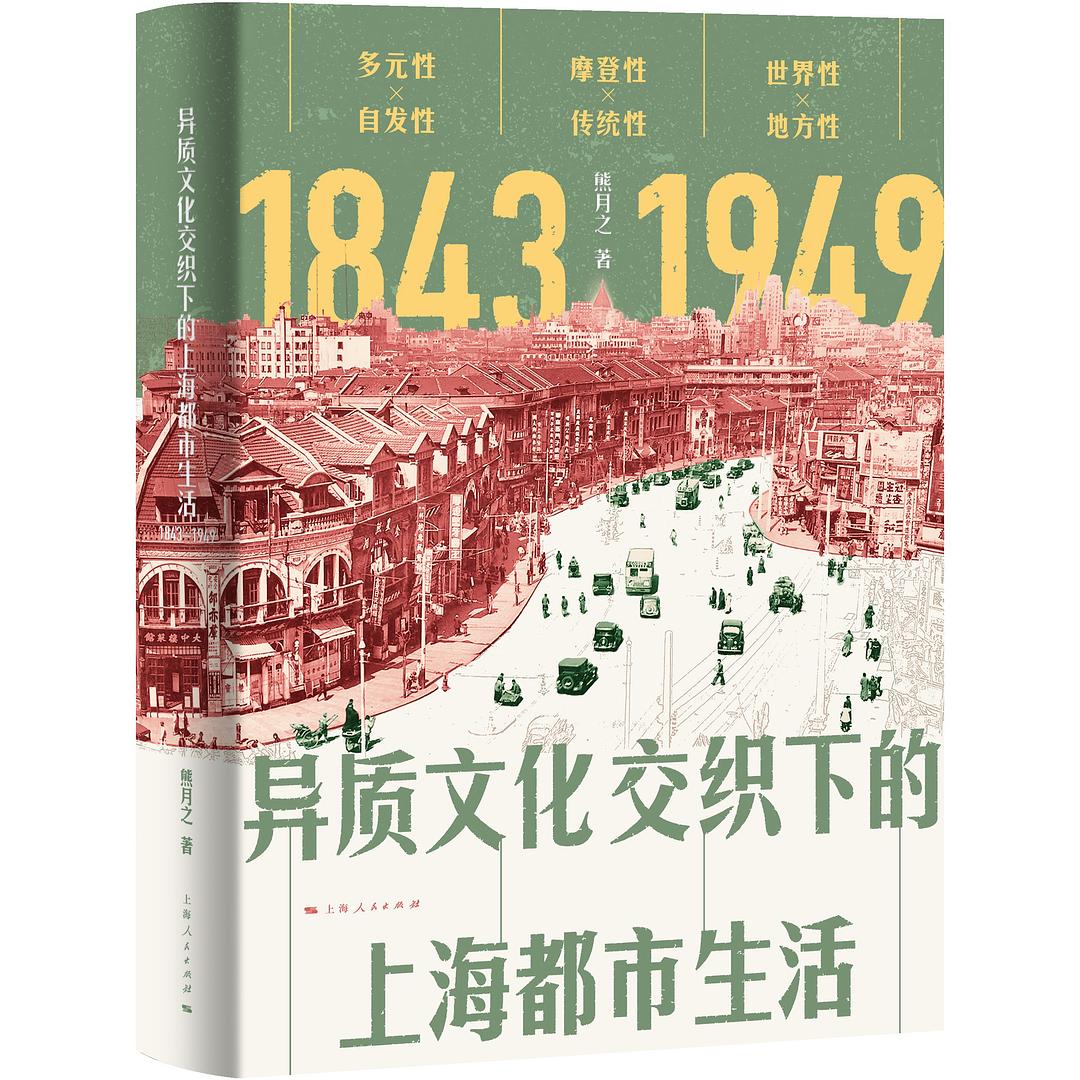

書|《異質文化交織下的上海都市生活》

近代上海像一個“袖珍地球村”,來自世界各國、中國各地不同人群在這里生活、工作。考察他們之間的文化交流、交融,以及由此而出現的自生自發秩序,對于探討全人類文化交流的過程、特點、規律,有極為難得的樣本價值。本書通過都市生活的細節,如洋涇浜外語、混血兒現象、西醫與西餐的流行等,深入淺出地剖析多元文化在近代上海的交織,為研究海派文化的形成與發展,為研究不同文明包容共存、交流互鑒提供了獨特視角。

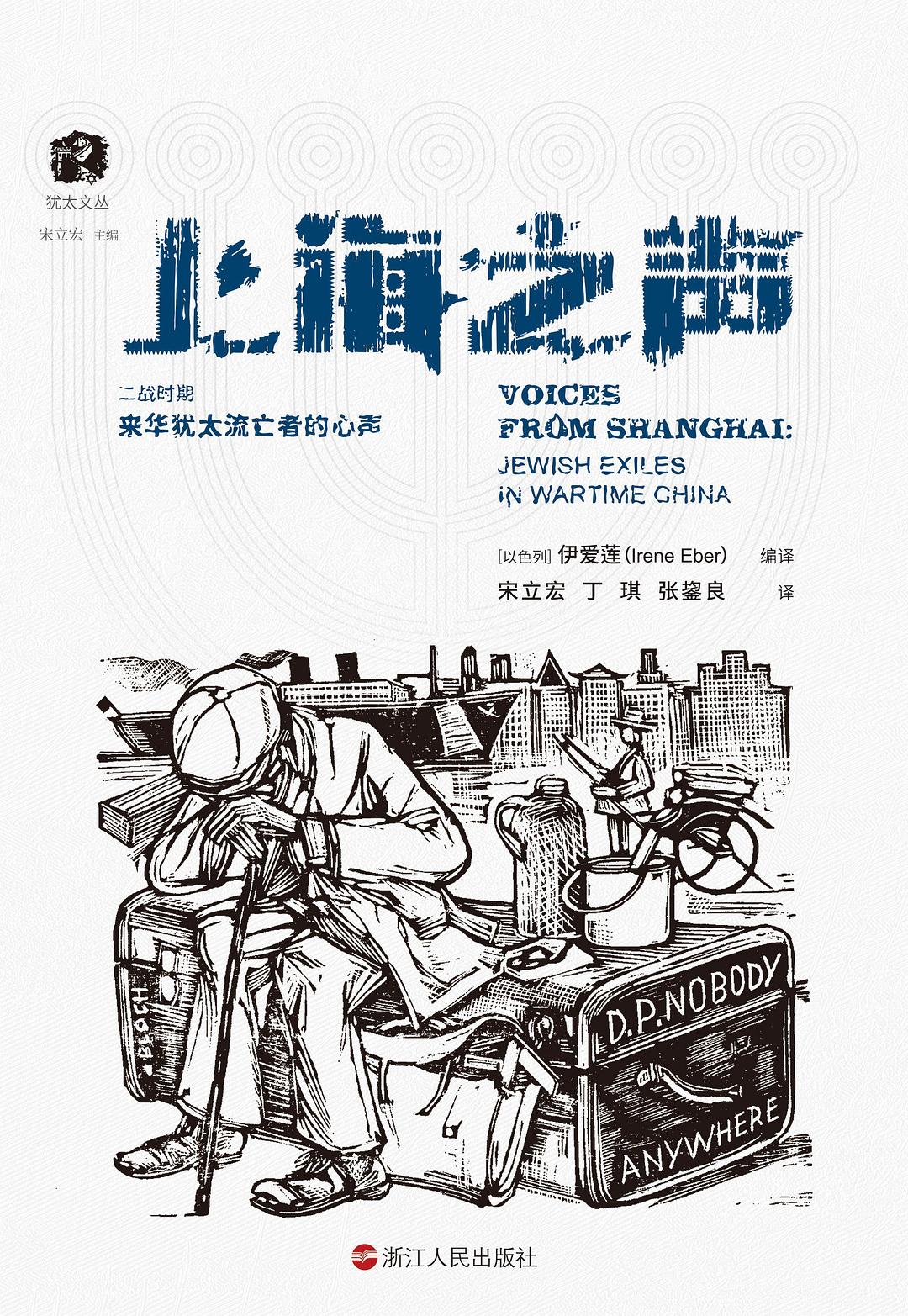

書|《上海之聲:二戰時期來華猶太流亡者的心聲》

本書文字取自檔案館、私人收藏和早已停刊的報刊,為一窺來滬猶太難民的心路歷程提供了無可替代的原始文獻。編者作為納粹大屠殺的幸存者,不僅為這些名不見經傳的作者補充小傳,還結合時代背景給出了自己的解讀。

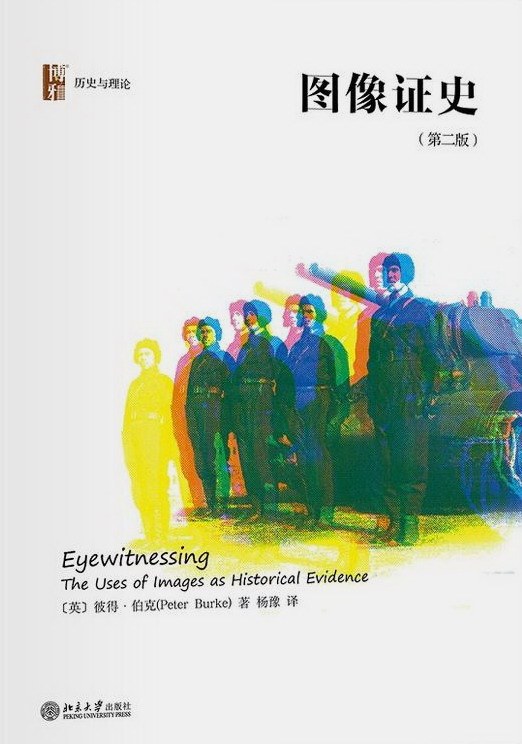

書|《圖像證史》

圖像是歷史的遺留,同事也記錄著歷史,是解讀歷史的重要證據。從圖像中,我們不僅能看到過去的影像,更能通過對這些影像的解讀探索它們背后潛藏著的信息。彼得·伯克以新文化史家的廣闊視野,對包括工藝品、畫像、雕塑、電影、電視、平面廣告等的多種視覺材料進行了分析,關注的重點并非這些圖像本身,而是如何利用它解讀歷史,以及在此過程中存在的機遇與危險。

線下活動推薦

上海·讀書會|娜拉出走之后

詳情請關注 建投書局客微信公眾號

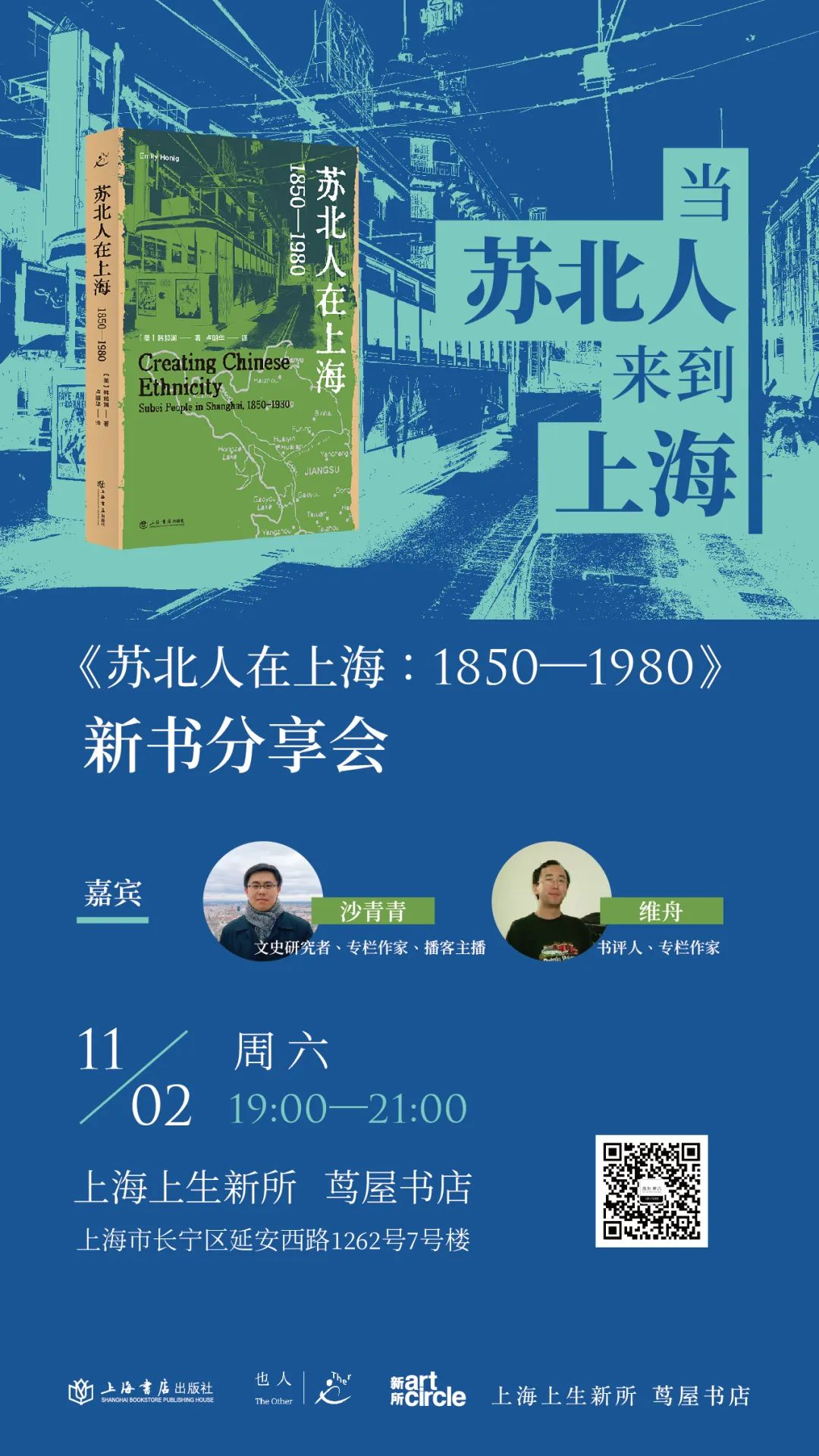

上海·讀書會|當蘇北人來到上海

詳情請關注 上海上生新所 蔦屋書店微信公眾號

上海·展覽|海上園林:時間、文字與圖像

詳情請關注 不愛游蕩的攝影師不是好翻譯微信公眾號

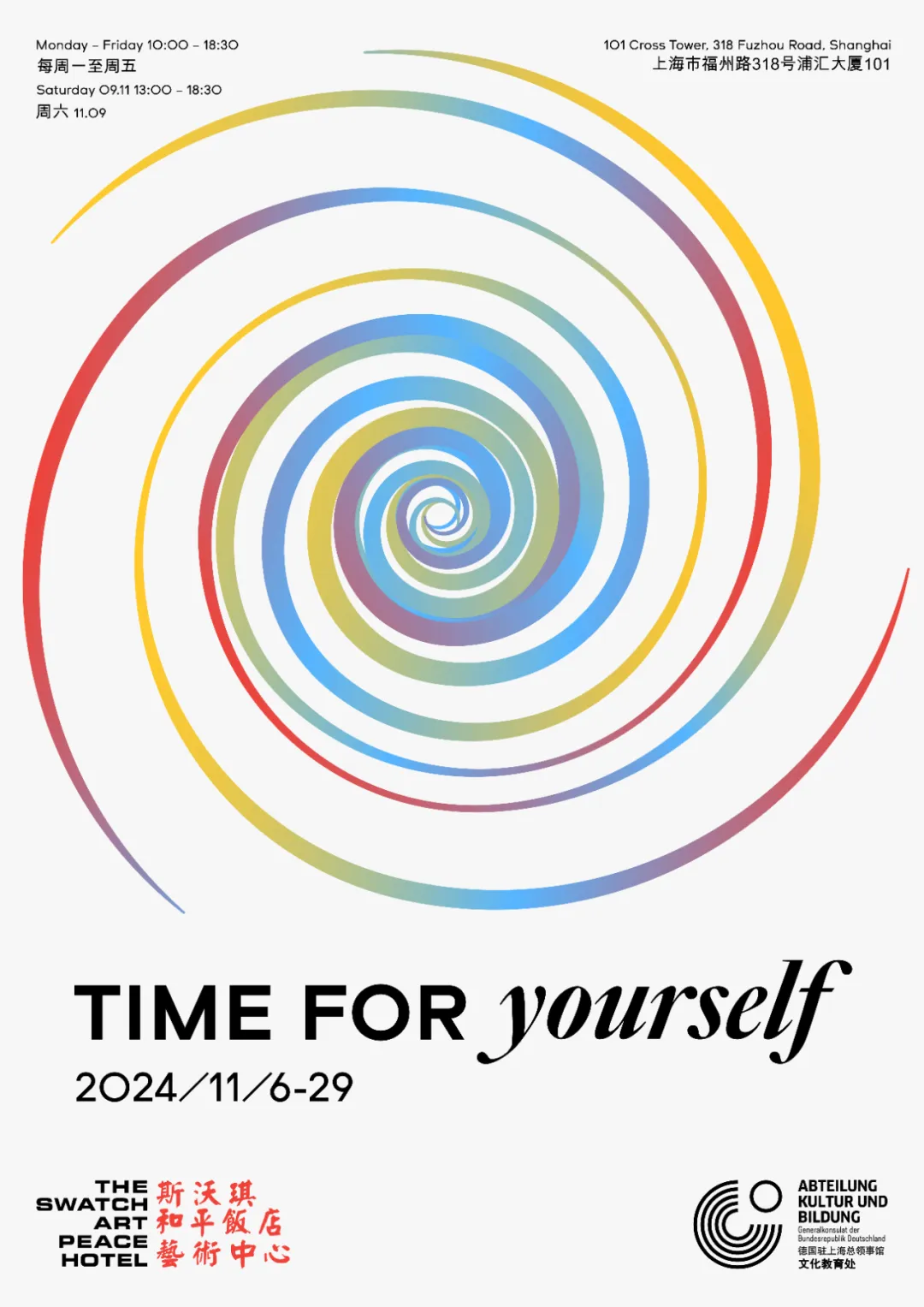

上海·展覽|“TIME for YOURSELF”藝術展

詳情請關注 斯沃琪藝術中心SwatchArtCenter微信公眾號

上海·活動招募|柏林戲劇節2025年國際論壇 Open Call: International Forum

詳情請關注 德國駐上海總領事館文化教育處微信公眾號

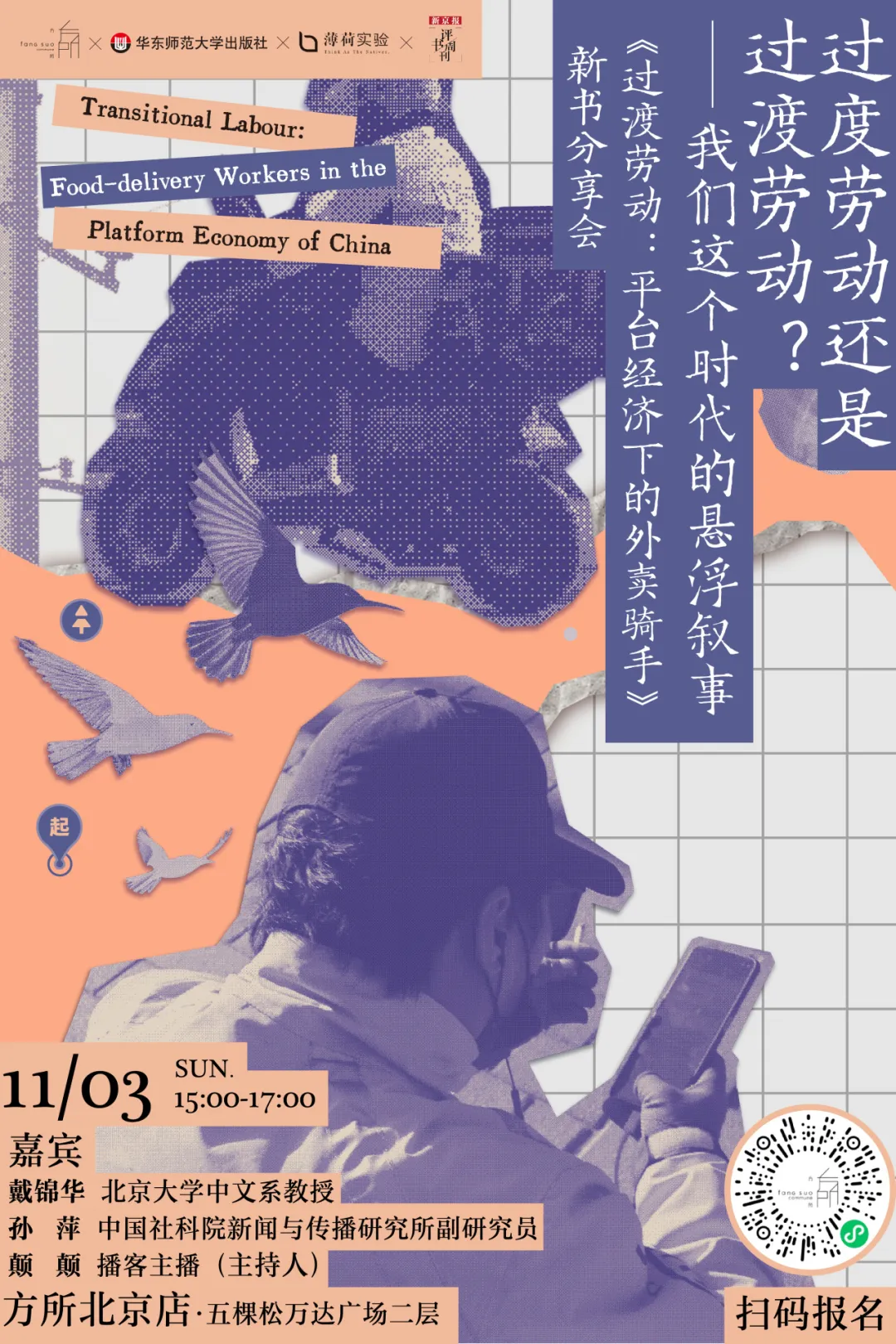

北京·讀書會|孫萍×戴錦華:過度勞動還是過渡勞動?

詳情請關注 薄荷實驗微信公眾號

北京·展覽|神女應無恙

詳情請關注 美凱龍藝術中心微信公眾號

成都·讀書會|灌木也能成喬木:如何尋找教育標準化之外的時空?

詳情請關注 明室Lucida微信公眾號

線上活動推薦

線上讀書會|陳沖×金宇澄×周軼君:當我開始寫作——《貓魚》新書分享會

詳情請關注 上海三聯書店微信公眾號

線上講座|從都城營造的角度看日本古代國家的禳災祭祀

詳情請關注 THU東亞研究微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司