- +1

長三角議事廳|從發明專利看長三角技術關聯演化特征

長三角區域以其優質的人才、科技資源、制造業基礎和產業鏈優勢,正在加速構建創新共同體。區域技術關聯作為促進創新合作的重要紐帶,推動了區域科技成果的轉化和市場應用。本文探討了長三角區域的技術關聯特征及其驅動因素,旨在為提升區域創新水平提供關鍵參考。長三角技術關聯的特征與演化趨勢

本文主要采用授權發明專利來測度長三角區域專利數據層面上的技術關聯。專利數據來源于incopat專利數據庫,選取2000、2005、2010、2016年等關鍵年份專利數據進行分析,核心解釋變量和控制變量主要來源于2001-2017年《中國城市統計年鑒》和長三角各省市和地級市2001-2017年統計年鑒數據,地理區位等數據來源于中科院資源環境數據云平臺提供的中國地級市矢量數據。基于這些數據,我們發現:

長三角區域“技術空間”呈現顯著積聚效應且具有動態演化特征

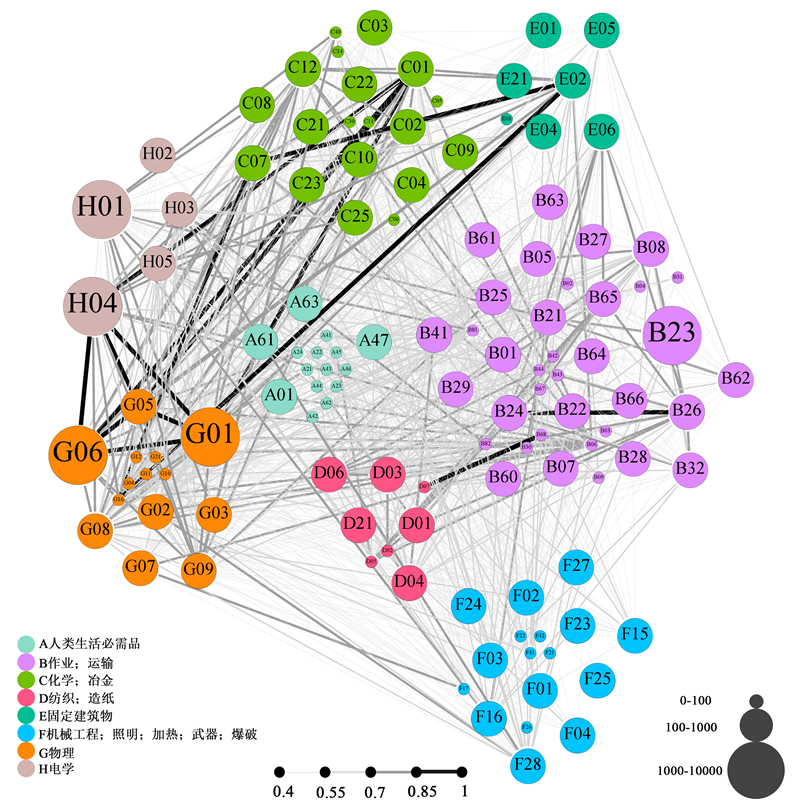

長三角地區發明專利高度集中在少數技術類別上,整體發明專利強度差異較大(圖1)。據統計,2016年排名前五的授權專利總量約是排名后五的355倍,平均差距高達1982個。長三角區域的發明專利集中在B23機床制造、其他未分類的金屬加工、H01基本電氣元件、H04電通信技術等領域。這些技術形成了專利層面的“增長極”,突顯出裝備制造業和電子信息產業在長三角的集聚優勢。

圖1 長三角區域“技術空間”示意圖 本文圖表均為作者自繪

在技術關聯性方面,長三角區域表現出顯著的動態變化特征。2016年,長三角區域發明專利的技術關聯整體平均值為0.2199,其中68%以上的專利對關聯值在0至0.4之間,關聯值高于0.7的專利對僅占2.8%(共137對),顯示大多數專利間的技術關聯水平較低。縱觀時間演變,關聯度超過0.4的專利對數從2000年的925對增加到2016年的1573對,表明隨著專利數量的增長,專利間的技術關聯性也在增強。新技術的出現不僅依賴于原始創新,還可通過已有技術的重新組合得以實現。

長三角區域技術關聯密度具有增大趨勢但差異明顯

長三角區域技術關聯密度的差異化格局逐漸顯現,并呈現“核心-邊緣”分布。以合肥、上海、杭州、寧波為核心的“Z”字形技術密集區逐漸形成,從而降低了新技術進入區域的難度,促進了區域內城市間的創新合作。這一核心區域的技術關聯密度城市數量從2000年的4座增加到2016年的8座,反映出創新資源向高技術能力城市聚集的趨勢。

長三角區域城市技術關聯密度的均值呈現增大趨勢,表明區域內技術發展具備規模效應和范圍效應。隨著新技術進入長三角的難度逐步降低,城市間的技術合作壁壘也在減弱。區域技術關聯的空間格局呈現“核心-邊緣”結構,核心分布從相對孤立分布轉向以合肥、上海、杭州、寧波為核心的“Z”字形分布。

具體而言,高技術關聯密度的城市數量從2000年的上海、杭州、南京、蘇州等4市增加到2016年的合肥、南京、無錫、蘇州、上海、杭州、紹興、寧波等8市,主要集中于創新能力較強的區域以及其周邊,并呈現穩定增長。低技術關聯密度的城市則主要位于長三角北部、西部和西南部邊緣,且數量逐步減少,顯示出區域技術關聯的整體提升和結構優化。

政府、高校、企業對技術關聯密度的影響

基于區域創新系統理論,我們選取每萬人大學生數量和城市科技支出占財政收入的比例,分別代表大學的創新能力和政府的支持力度。同時,選取城市經濟發展水平(GDP增長率)、城市對外開放度(實際使用外資占GDP比重)、城市產業結構(第二產業占比)作為控制變量。

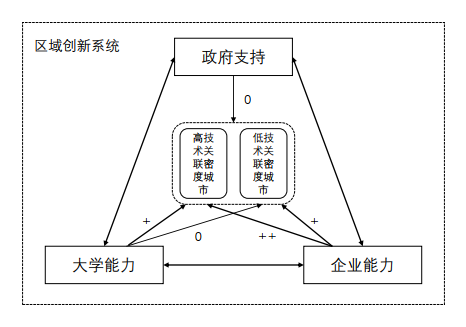

通過對2000年、2006年、2011年和2016年長三角區域政府支持、大學能力、企業能力與技術關聯密度的多元回歸分析,我們發現政府支持的回歸系數不顯著,表明政府在市場研發活動支持方面存在一定的脫節,對提升技術創新效率幫助有限。大學能力的回歸系數在四個年份均顯著為正,但數值波動較大,從2000年的0.813下降至2016年的0.569。企業能力的回歸系數在所有年份均顯著為正(0.01水平),說明企業能力對于城市技術關聯密度的影響為正向且保持相對穩定。隨著時間推移,企業影響逐漸呈現超過大學的趨勢,說明其不僅推動了研發成果的轉化,還對創新效率的提升具有驅動作用。

這一發現契合區域創新系統理論中對政府、大學和企業角色的描述:政府作為引導者和維護者,提供制度與基礎設施支持;大學則作為創新知識和人才的源泉,主要貢獻在于原始創新,距技術應用仍有一定距離;而企業作為市場驅動的創新主體,結合需求進行研發投入,承擔成果轉化的核心責任。

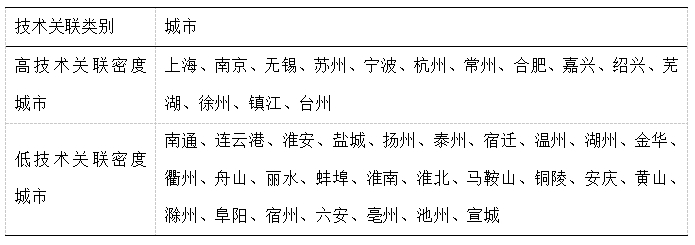

為進一步探討不同技術關聯密度城市的政府支持、大學能力和企業能力的影響是否存在異質性,我們將長三角區域不同城市分為技術關聯密度高和技術關聯密度低兩類(表1)。結果顯示,政府科技支出對這兩類城市的影響無顯著差異;大學在塑造技術關聯密度方面存在異質性,可能因為低密度城市的大學數量相對較少,對技術關聯密度的提升作用較小;而企業能力對不同技術密度城市的影響則表現出差異性,高技術關聯密度的核心城市通常擁有更多具備創新能力的企業,因此對技術密度的正向作用更為顯著。

表1 長三角城市技術關聯密度劃分

圖2 長三角區域技術關聯演化驅動機制示意圖

構建高質量區域協同創新網絡的政策建議

基于上述研究發現,我們建議從以下幾方面發力,加強長三角科技協同,促進科創共同體高質量發展。

發揮技術核心城市帶動作用

長三角區域的技術關聯密度正在持續增強,并呈現出技術專業化與集聚優勢明顯的特征。區域內城市技術關聯密度逐漸從“核心-邊緣”結構向更為緊密的網絡轉變,逐步形成以合肥—上海—杭州—寧波為核心的“Z”字型分布。這一分布格局的轉變與長三角高鐵交通網絡的完善及經濟結構布局高度契合。此外,隨著長三角一體化和產業轉移政策的深入實施,技術關聯密度由核心帶動周邊的模式逐步向區域協同發展轉型。因此,建議進一步發揮上海、杭州、合肥等核心城市的引領作用,助推長三角科技創新共同體的高質量發展。

加強企業在創新體系中的核心作用

研究顯示,政府支持、大學能力和企業能力在提升城市技術關聯密度方面作用各異。政府支持在塑造區域技術關聯密度上影響較弱;企業能力的正向促進作用顯著且穩定;大學對技術關聯密度的促進作用也為正,但相較企業而言較弱,且存在較大波動。因此,今后應進一步突出企業在創新中的核心作用,并聯合區域內大學和科研機構建立科技創新聯合體,以推動關鍵技術的聯合攻關。

區分不同城市的功能定位

在不同技術關聯密度的城市中,大學和企業的促進作用存在顯著差異。大學對高技術關聯密度城市的正向作用顯著,而對低技術關聯密度城市影響不大;企業對兩種類型的城市均有正向促進作用,且在高技術關聯密度城市中作用更為顯著。由此可見,下一步應明確不同城市在長三角一體化發展中的功能定位,高技術密度城市可以重點聚焦于知識創新和科技成果轉化,而低技術密度城市則應強化創新基礎設施建設,以更好地融入區域創新網絡,實現長三角一體化的高質量協同發展。

【本文作者曹賢忠系華東師范大學城市發展研究院教授、博士生導師,上海城市發展協同創新中心副主任;陳波系北京長城戰略咨詢有限公司區域咨詢師;郝均系河南財經政法大學資源與環境學院講師。本文改寫自作者發表于《世界地理研究》2023年第10期的論文長三角城市技術關聯演化特征與影響因素分析】

-------

“長三角議事廳”專欄由教育部人文社會科學重點研究基地·華東師范大學中國現代城市研究中心、上海市社會科學創新基地長三角區域一體化研究中心和澎湃研究所共同發起。解讀長三角一體化最新政策,提供一線調研報告,呈現務實政策建議。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司