- +1

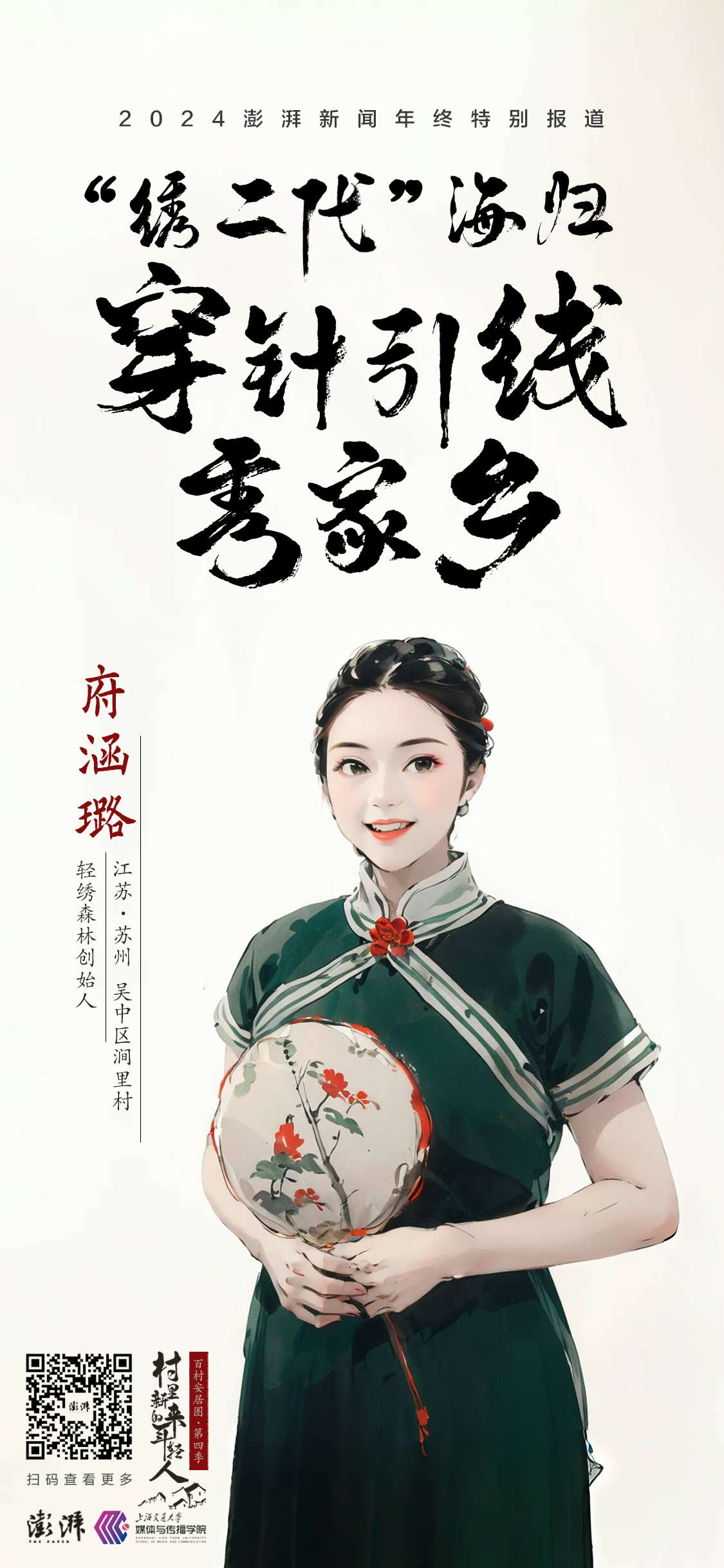

村里新來的年輕人⑥|府涵璐:“繡二代”海歸穿針引線秀家鄉

【編者按】

時代的車輪由一個個鮮活的個體推動并構成,個體的創新、探索和奮斗是推動時代進步的重要力量。“望穿山水,見到產業;記住鄉愁,看到奔頭。”成為越來越多到農村發展的年輕人的共識。澎湃新聞系列報道《百村安居圖·第4季:村里新來的年輕人》,聯合復旦大學、上海交通大學、同濟大學、浙大城市學院和浙大寧波理工學院等5所高校共同開展2024澎湃中國鄉村振興調研行,聚焦青年在返鄉創業路上的苦與甜。

上海交通大學媒體與傳播學院“問策鄉野,觀變田園”暑期社會實踐團隊于2024年7月6日至7日前往蘇州進行實地調研。深入這片充滿詩意的土地,他們以鏡頭捕捉蘇繡的細膩之美,用微短劇《繡夢鄉村》講述“繡二代”府涵璐的鄉村創業故事。此次實踐,不僅是對蘇繡這一非物質文化遺產的學習,更是一次以蘇繡為媒介,展現鄉村新面貌,促進鄉村振興的深度探索。

澗里村

澗里村位于蘇州市吳中區光福鎮,地處環太湖大道附近,素來有“湖光山色,洞天福地”的美稱。村莊背倚臥龍山,面向太湖,依山傍水,風景秀麗,仿佛被群山環繞,形成了一個天然的峽谷,這也是其得名的由來。這里的人們心靈手巧,依靠勤勞的雙手勞作,園藝栽培和蘇繡技藝在這里代代相傳。全鎮工藝從業者達7000多人,刺繡、緙絲、核雕、玉雕、紅木雕、佛雕等“工藝之花”在這里綻放。

2024年4月9日,蘇州光福鎮。視覺中國 圖

蘇州光福鎮澗里村風光。許江冰 攝

近年來,澗里村積極響應國家鄉村振興戰略的號召,大力發展現代農業和鄉村旅游。村莊內涌現出了一批像府涵璐這樣的海歸女性領軍人才,他們回鄉領辦合作社,挖掘鄉村產業資源,注冊農產品品牌,探索“農創+文創”發展模式。同時,村莊還建設了共享農莊、民間工藝文化展示館等業態,吸引游客前來觀光旅游,帶動了繡品和農產品的銷售。

新來的年輕人:府涵璐

—— 輕秀森林創始人

1988年,府涵璐出生于蘇州吳中區光福鎮澗里村的蘇繡世家。作為蘇繡發源地之一,光福鎮“家家能刺繡,戶戶有繡娘”的濃厚氛圍讓年幼的她與針線結下了不解之緣。“小時候,針線就像是我的玩具一樣,從穿針到繡一些簡單的紋樣,我在實踐中自然而然地學會了蘇繡。”府涵璐說。童年時代,精巧的針腳,斑斕的絲線成為了她如影隨形的伙伴。

然而,進入千禧年后,國內非遺文化的保護與傳承百業待興,面臨諸多挑戰,蘇繡亦不例外。村子里的繡娘常常一連做工十數小時,腰酸背痛,卻薪資微薄。彼時,府涵璐學業繁重、離家漸遠,在漫漫求學之路上,蘇繡漸漸淡出這位蘇州姑娘的生活重心。

府涵璐和蘇繡。許江冰 攝

遠渡重洋的府涵璐開闊了自身的視野,同時,她更加深刻地認識到:“文化”二字在當代的重要性。“一直以來,外國文化通過好萊塢電影等方式潛移默化地影響了我們的價值觀。而我們需要做的,是讓更多的外國人去了解我們的中國文化,這也是我想要回國,為國家做出貢獻的動力。”府涵璐堅定地說。

一個偶然的機會,讓府涵璐在發揚傳統文化的道路上重拾“蘇繡”這個兒時伙伴。回國后,她在一所中外合辦的高校教書,教授留學生中國傳統文化課程時,她巧妙地將蘇繡融入課堂,讓留學生們親身體驗這一古老技藝的魅力,4小時的課程學生紛紛埋頭苦繡,無一人抬頭張望。以往,府涵璐從未想過傳承家學,開啟自己的繡藝生涯,但這次經歷讓她看到了蘇繡的無限可能。

與此同時,數年后歸鄉的府涵璐目睹了母親的滿頭白發、繡娘的老眼昏花。面對蘇繡缺乏新鮮血液的窘境,府涵璐深感責任重大。她說:“作為青年一代,如果我不去做這件事情,那么可能它就斷了根了,漸漸消亡了,所以我覺得我有這個責任和使命要去接好這個接力棒。”

正在勞作的繡娘。徐言萌 攝

精美的繡品。許江冰 攝

府涵璐毅然投身創業。在以前,繡娘只是生產線上被雇傭的工人,按工時領取不高的薪水,府涵璐想要改變這一模式,帶領繡娘們從“打工人”變為自己事業的“主人”,提升她們的社會地位和酬勞水平。2018年,新版農民專業合作社法頒布,將民間工藝類別納入了合作社的主體范圍,這成為了促使府涵璐成立了吳中區第一家民間工藝類專業合作社——“遇澗”鄉土工藝專業合作社的契機。合作社匯集村中的刺繡好手,讓她們成為真正參與蘇繡事業建設的合伙人,這有效地調動了繡娘們的積極性,也為蘇繡的傳承與發展注入新的活力。在眾人的努力下,合作社的規模不斷壯大,成員從最初的21名發展到現在的32名。

“讓蘇繡走進生活”是府涵璐一直以來秉持的理念。“非遺傳承并非墨守成規,而是因時而變。”她希望能夠丟下陳舊的包袱,讓蘇繡以一種輕松的方式融入現代生活。在她的帶領下,合作社不僅保留了蘇繡的傳統精髓,還融入了諸多創新元素,推出一系列既符合現代人的審美需求又不失傳統韻味的作品,小至香囊耳飾,大至禮服旗袍,件件圖紋精巧,光澤細膩。同時,除可穿戴蘇繡外,府涵璐還積極開發聯名產品與文創,找到了蘇繡傳承發展的新路徑。

輕繡森林外景。徐言萌 攝

2022年,她大膽創新,融合非遺蘇繡和傳統園藝兩大特色產業,推出了“輕繡森林”項目。這不僅是蘇州首個以蘇繡為主題的市級共享農莊,也是蘇州市江南文化品牌建設項目之一。

“輕繡森林”集蘇繡主題民宿、蘇繡藝術館、露營地、輕繡茶息、輕繡課堂、農產品展銷區、可食花園采摘區等業態為一體,不僅為游客提供了享受恬靜的鄉村生活,采摘品嘗新鮮的果蔬,近距離體驗蘇繡藝術的絕佳場所,也帶動了繡品、農產品的銷售,推動了當地鄉村經濟的發展。府涵璐認為,蘇繡的不少靈感源于自然,又歸于自然,現如今,輕繡森林給了她返璞歸真的機會。一人不成眾,獨木不成林。這“疊山理水,花木三分天下”的113畝土地是熱愛園藝的父親贈她的禮物,府涵璐希望傳播這份愛意,通過“農創+文創”的方式,讓更多人借此了解蘇繡,也帶動周邊的村民致富,以蘇繡的美好筑“人”成“林”,使鄉村煥發出新的生機與活力。

如今,“輕繡森林”年接待游客超1萬人次,帶動繡品和農產品銷售,實現休閑旅游農業綜合收入近100萬,預計年綜合收入突破300萬元。隨著“輕繡森林”游客數量的增加,村民們自發開設了農家樂和民宿,進一步豐富了鄉村旅游的業態。府涵璐還通過合作社幫助村里的困難婦女和年輕人加入蘇繡的傳承隊伍,以技能培訓讓他們實現家門口就業,促進經濟獨立和自我發展。

府老師為小朋友講解繡品背后的故事。徐言萌 攝

展望未來,府涵璐懷揣更為宏大的愿景——推動蘇繡非遺“出海”。2017年,府涵璐與母親攜作品參加中法文化論壇,開啟國際交流新篇章。2019年,她作為總負責人,在蘇州和法國尼斯成功舉辦了“當大運河遇上塞納河”蘇作工藝展。蘇繡技藝精湛、底蘊深厚,廣受好評。府涵璐認為,東西方文化的交流能讓外國友人領略到蘇繡的古典韻味,傳播中國傳統文化,同時,中國匠人也可以借鑒國際“品牌化”的運營模式,實現蘇繡在現代的創造性發展。

二十一世紀,蘇繡這一承載著中華民族千年文化精髓的藝術瑰寶,正在府涵璐等眾多蘇繡傳承人與創新者的共同努力下,以前所未有的姿態揚帆出海,在世界的舞臺大放異彩。

實踐手記

實踐團在蘇繡文化館/非遺體驗點前合影。許江冰 攝

對話青年,織就鄉村振興之夢

經過前期調研和準備,實踐團有幸邀請到了來自蘇繡世家的85后創業青年府涵璐作為采訪和拍攝對象。出發前,實踐團提前搜集了許多新聞資料,并對府涵璐進行了預訪談。訪談技巧的運用既是對課堂知識的延伸,也是對同學們學習成果的一次檢驗。

府涵璐的母親是蘇繡非遺傳承人府向紅女士。自幼,她就在母親的繡繃旁長大,那些精巧的針腳、斑斕的絲線,是她童年的伙伴。青年時期,府涵璐曾遠赴他鄉求學、工作,在見過遼遠的山河后,她帶著開闊的眼界回到家鄉,承擔起蘇繡傳承的使命。她創辦了“遇澗鄉土”工藝專業合作社,使該村的繡娘不再只是家中的一隅風景,而成為鄉村振興舞臺上的主角。她提出“保護蘇繡的根,傳承蘇繡的魂,創新蘇繡的潮,傳播蘇繡的美”的理念,使合作社不僅成了蘇繡藝術的孵化器,更成為了文化交流的平臺。另外,她還打造了“輕繡森林”項目,讓蘇繡“輕裝上陣”,走入現代人的生活。

許江冰學習調試無人機設備。殷玥 攝

光影交融,講好青年創業故事

7月6日,實踐團首站抵達了被譽為“江南文化森林”的“輕繡森林”。輕繡森林是蘇州首個以蘇繡為主題的市級共享農莊和蘇州市江南文化品牌建設項目之一,集蘇繡主題民宿、蘇繡藝術館、露營地、輕繡茶息、輕繡課堂、農產品展銷區、可食花園采摘區等業態為一體,供游客體驗精美的蘇繡藝術和悠閑的鄉村生活。

到達現場后,實踐團成員馬上投入了緊張的拍攝和采訪任務。盡管做足了準備,拍攝過程中還是遇到了不少困難。為了協調府老師的時間,同學們緊急調整了拍攝順序,在泥濘的田間架起三腳架、調整設備。

劇照。殷玥和徐言萌演繹府涵璐歸國、遇上老鄉小梅。許江冰 攝

在這里,徐言萌和殷玥首次作為“演員”出鏡,盡管“演技”稚嫩,她們還是樂在其中,深刻體會了劇本演繹的不易;吳余手持笨重的穩定器,一刻不停地收集素材,用心記錄著每個瞬間,收獲了“空鏡大師”的稱號;許江冰此前從未使用過無人機,但在拍攝現場,他很快學會了專業的操作,頻頻“出片”。

訪談中,府涵璐表示,輕繡森林的“輕”有“輕盈”之意,她希望蘇繡能以更輕快、生動的方式走進大眾的生活。“希望輕繡森林不僅是蘇繡的棲息地,更是鄉村振興的生動案例。”隊員們在輕繡茶室品嘗著清香的茶水,沿著蜿蜒的鄉間小徑漫步,他們舉起相機,記錄著輕繡森林的點滴美景,感受著自然與藝術的交融。

吳余用手機云臺認真拍攝空鏡。殷玥 攝

代際交流,共品蘇繡非遺之美

實踐當日,恰逢當地某小學組織學生前往輕繡森林參觀學習。據了解,這些小學生都來自該校的蘇繡社團。府涵璐熱情地為孩子們介紹蘇繡作品的魅力所在,還向他們科普了創作的過程和具體的技法。孩子們圍在每一件展品前,仔細觀察精美的蘇繡作品,認真地在本子上做好記錄,不時發出有趣的提問。“老師,這幅作品的風格和油畫很相似呢!”“老師,你這里繡的是什么動物啊?”府涵璐耐心地解答,直到每個孩子都露出滿意的微笑。

認真做筆記的小朋友和認真拍攝的大朋友同框。徐言萌 攝

大學生和小學生共同開展暑期實踐,兩代人的目光在蘇繡的光影中交匯,實踐團成員抓住機會,與孩子們和老師進行了交流,共同探討蘇繡的魅力及其當代價值。

帶隊的吳老師表示:“今天特別高興能帶孩子們來到輕繡森林參觀,府老師在展館給我們做了精彩的介紹,學生們很興奮,因為平時在學校接觸蘇繡的機會不多,能看的作品也有限。但在這兒,他們能親手觸摸雙面繡的精美,感受針法和畫面的立體感,這種眼見為實的體驗,讓他們對蘇繡有了更直觀的認識,比書本和視頻更觸動人心。”

大朋友小朋友與府老師一起合影。殷玥 攝

深入繡坊,共睹非遺的誕生

第二天,實踐團探訪了“遇澗鄉土”工藝專業合作社。同學們深入繡坊,了解了蘇繡設計、揩印、配線、上繃、縫紉、裁剪版型等制作流程,以及每一件作品背后的文化底蘊。繡娘們專注的神情,手中的繡針在綢緞上跳躍,勾勒出一幅幅動人的畫面。對此,實踐團深切感受到,蘇繡不僅是一門技藝,更是一種生活的哲學。

拍攝間,府涵璐的女兒身著繡服出現在鏡頭中,她指著一幅百蝶圖:“這只紫色的蝴蝶是我!”繡品的針線在燈光下流光溢彩,針腳密密麻麻、層層疊疊,蝴蝶似乎真的翩然飛舞起來。從女孩的笑容中,同學們感受到蘇繡的力量正在新一代的心間生根發芽,日益茁壯。

同學們與向紅繡府logo合影。許江冰 攝

讓蘇繡跨越時空,書寫和美鄉村新篇章

在訪談中,府涵璐分享了她以蘇繡賦能鄉村振興的夢想與實踐。從蘇繡體驗課的開設,到合作社的成立,再到輕繡森林項目的啟動,每一步都凝聚著她對蘇繡文化的深厚情感和對鄉村未來的美好愿景。她堅信,蘇繡不僅能夠為當地百姓帶來經濟上的福祉,更能成為連接中國與世界的橋梁,讓世界聽見中國的聲音。

實踐團團長徐言萌表示:“在此之前,我對蘇繡的印象一直是博物館中的展品,或是‘可遠觀而不可褻玩’的非遺。但在與府老師的對話與互動中,我認識到蘇繡也可以‘輕裝上陣’,以可穿戴蘇繡和品牌聯名文創的方式走入現代人的生活。”

同學們與蘇繡作品合照。許江冰 攝

“通過此次實踐活動,我深刻感受到了蘇繡作為非物質文化遺產的魅力,其一針一線,針針皆細膩,有如同油畫一般的色彩漸變質感,而這更需要一代又一代青年的傳承與創造。”實踐團成員吳余說。

通過本次實踐,同學們不僅記錄了許多動人的瞬間,更見證了鄉村振興戰略下,古老技藝煥發新生的動人故事。蘇繡,這門跨越時空的藝術,正以其獨特的魅力,在創業青年的引領下,書寫著新時代的和美鄉村故事,閃爍著“青春為中國式現代化挺膺擔當”的熠熠光輝。

海報設計 澎湃新聞 郁斐

本文文字 殷玥 徐言萌 吳余 圖片 徐言萌 許江冰 殷玥 吳余 剪輯 唐浩聞

調研團隊 上海交通大學媒體與傳播學院“問策鄉野,觀變田園”暑期社會實踐團 團長徐言萌 小隊長徐言萌 成員殷玥 吳余 許江冰 唐浩聞

指導老師 李康化 張羽慧 陳煜陽

特別鳴謝 蘇州市吳中區遇澗鄉土工藝專業合作社 輕繡森林蘇繡生活藝術空間