- +1

Z世代二次元消費三重邏輯:角色消費、社群經濟與同人創作

“二次元”跨越各個年齡層,以年輕人為主,尤以Z世代(通常指1995-2009年出生的人)群體居多。Z世代也是“二次元”的消費主力。很多80后、90后都是在“二次元”文化影響下成長起來的一代,且具有消費能力,但為何Z世代更愿意在“二次元”上花錢?

澎湃研究所研究員7月-9月在百聯ZX創趣場、靜安大悅城、百米香榭等上海的“二次元圣地”展開實地調研,采訪18名“二次元”愛好者和6名店員,了解“二次元”消費心態,并結合相關文獻,探究Z世代“二次元”消費行為背后的邏輯。

角色消費:游弋于虛擬與現實之間

在調研過程中,每當研究員問起“你喜歡哪個IP”時,受訪者總會滔滔不絕地講述其喜歡的IP中的人物角色。“他三觀很正,很尊重人,對你很好,比‘三次元’世界中的人更完美。”在靜安大悅城的乙女游戲《光與夜之戀》線下快閃活動現場,芋頭熱切地形容她喜歡的角色“蕭逸”。

角色是“二次元”文化中的核心要素,它不一定是人類,ACGN(動畫、漫畫、游戲、輕小說)中擬人化的動物、植物以及被形象化的各種物體,具有特定的人生觀和價值觀,以及可辨識的特征,給人一種存在感和生命感的事物,都可以成為角色。

創作出一個受歡迎的角色一直以來都是ACGN產業的追求。隨著用戶對角色關注度的提升,他們不再只是關注作品內容本身,角色模型、設計理念、作品更新信息、相關評論、創作者心得、活動信息等,都可以成為消費的對象。

由于具備上述特征,角色很容易商品化,由此衍生出一種典型的消費文化形態——角色消費。角色消費遍布在各個年齡層,但角色對Z世代的青年和少年群體日常生活的滲透力和影響力更大,因而也更容易在這個群體里中引起消費行為。

在其背后,是一代人生活方式的變遷。

首先,Z世代作為互聯網的原住民,深受移動互聯網以及虛擬現實的影響,依賴電腦和手機,在互聯網構筑的虛擬空間中,也更習慣以“角色的自我”彼此溝通和交流。他們在社交平臺上感到自在舒暢并侃侃而談,但在現實世界的人際交往中,卻感到疏離、不適,甚至產生社交恐懼。因此,Z世代更容易對“二次元”作品中虛擬的角色產生親近感。

其次,Z世代普遍媒介素養較高,在社交媒體平臺上掌握著話語權,有能力且擅長制造現象級事件,在同齡人群體中傳播效率高,不僅讓其喜歡的角色為更多的人所知,也帶動整個大盤產生消費行為,使得“二次元”產品成為文化消費的重要陣地。

最后,“二次元”自誕生起,便與人對虛擬陪伴的需求息息相關。這種對虛擬陪伴的需求不會隨時代的發展而消失,相反不斷擴大。在社會越來越原子化的當下,尤其是生活在城市里的Z世代,很容易感到孤獨和疏離,從而對異世界產生向往。其中,角色及其周邊產品可以更直接地滿足他們對虛擬陪伴的需求。

在虛擬空間中游刃有余的Z世代“二次元”,對現實世界也有其獨特的看法。

“二次元”群體中流行“現充”一詞,意為“現實充實”,指的是不需要ACGN,單憑現實生活就能過得很充實的人。不同于“現實充實”的表面含義,“現充”在“二次元”的語境中常含貶義,“二次元”會認為與“現充”的人存在“次元壁”,來表明彼此在文化上的隔閡。

然而,這種對虛擬和現實的看法并非截然二分,而更像是一個光譜。Z世代中既有未成年的中學生、剛成年的大學生,也有已經畢業工作且有收入的青年人。

“二次元”群體內部存在差異性已成為共識,研究員發現,隨著年紀的增長,Z世代“二次元”在不同年齡段對虛擬陪伴的需求也不同。

由于未成年人對外部世界探索范圍有限,周圍較為容易接觸到“二次元”,“二次元”便在同齡人群體中形成一種流行的文化氛圍。J是一名大三學生,曾經是“二次元”狂熱愛好者,“初中高中的時候,我們的生活里只有學習和這個(‘二次元’),那個時候年紀小,對金錢也沒有什么概念,只要是自己喜歡,家長給多少都花在這上面。”

但隨著年齡增長和生活處境改變,J對“二次元”消費的需求也發生了變化。“現在我們已經過了那個階段。我覺得在這上面花那么多錢沒太大用處,只是擺著看而已。“現在‘二次元’對我們來說更像是愛好,我們不會把它當生活,而且我們大學有更多的事情要做,不像中學的時候那么單調。”

雖然J表示現實世界有更多好玩的東西,現實生活過得很充實,但同時又不想那么“現實”,此時,中學時代熱愛的“二次元”又成為她長大后與現實生活保持距離的媒介,她所喜歡的角色類型也發生了變化。中學時期,J喜歡熱血的少年角色,上大學之后,她更喜歡具有“人外感”的角色。

談起喜歡的動漫《迷宮飯》中最喜歡的角色,J用了很多形容詞,“他不像正常人”“他不世俗” “他很純粹”“他沒有我們這個社會的善惡觀”,解釋了她所說的“人外感”。 “人外”是 “二次元”文化中一個很重要的概念,指的是非人類但接近人類的角色和物種,例如精靈、怪獸、機器人等等。但在J這里,“人外感”卻更多代表一種超越世俗的性格魅力。

綜上所述,角色是“二次元”的核心要素之一,具有商品化的潛力,可帶來一系列的角色消費。由于成長環境的特殊性,Z世代在互聯網上喜歡扮演“角色自我”,具有更高的媒介素養,且對虛擬陪伴的需求更為強烈,因而角色消費對Z世代更具吸引力。

社群經濟:符號消費與尋找“同好”

有關Z世代消費特點的研究表明,Z世代注重自我表達和個性展現。在消費過程中,他們不僅關注產品的實用性和性價比,更看重產品是否能夠彰顯自己的個性和獨特性。在這一點上,“二次元”消費與Z世代的消費特點不謀而合。

“二次元”消費是一種典型的符號消費。在《消費社會》一書中,鮑德里亞強調了符號消費的重要性。他認為,在現代社會中,消費已經不再是簡單的物質滿足,而是一種社會認同和自我表達的方式。通過符號消費,人們能夠展示自己的社會地位、品味和價值觀,從而獲得社會認同和自我滿足。

“二次元”對自身品味和價值觀的彰顯,最為典型的是“痛包文化”。愛好者通過用大量吧唧(徽章)、玩偶、卡片等“二次元”周邊固定在包外側的透明夾層中,以展示個人的喜好和個性。痛包文化的“痛”字,在日語中用來形容一種獨特、夸張且引人注目的感覺,類似于“讓人眼前一亮”或“獨具一格”的意味。因此,痛包往往具有極高的視覺沖擊力和辨識度。

受訪者向研究員介紹自己背的“痛包”,從設計和制作難度上,上圖更勝一籌,背景板和排列都有講究。本文圖片除說明外均由 戴媛媛 攝

除了自我個性的彰顯,“二次元”還有顯著的社群屬性,他們傾向于在線上線下尋覓或邂逅自己的“同好”,在自我認同感之外,尋找集體歸屬感。因此,“二次元”不僅是個體與自我以及現實世界相處的方式,更是一種承載著人與人交流的功能性媒介。

在調研過程中,研究員發現,很多“二次元”結伴同行,他們或是在漫展相識,或是在商場IP快閃活動中結識,或是大學“二次元”社團的共同成員,或是Cosplay同一個動漫中的不同角色組合,或是因班級群體中流行某個熱門IP而結伴打卡的中學同班同學。

維系“二次元”社群紐帶的方式有很多種。例如,共享一套完整的話語體系,即“二次元”黑話,以及“圈內梗”。“二次元”黑話是“二次元”文化中特有的、非正式的、帶有一定幽默或諷刺意味的詞匯或短語,例如前文中的“現充”“人外”“同好”等。黑話以更好辨識、準入門檻高帶來更強認同感,一旦成員進入了這個門檻,對彼此的信任度和接受度就會更強。

再如,通過儀式來強化認同。儀式的功能在于將個體緊密地聚集和聯系起來,從而定期地培育、確認、強化集體認同。“二次元”社群有非常多的儀式性活動,例如為虛擬偶像辦線上生日會,線下的漫展等。愛好者對這些儀式有信仰般的熱情,線上的表現方式例如用密集的彈幕涂滿屏幕,線下的表現方式如盛裝打扮出席活動、圣地巡禮等等。

那么“二次元”形成的具有強大凝聚力和集體認同的興趣社群,如何形成社群經濟呢?

根據定義,社群經濟是指在互聯網時代,通過社群這一載體,將具有共同興趣、價值觀和目標的人群聚集在一起,形成自運轉、自循環的經濟系統。這個系統基于產品、品牌與粉絲群體之間的情感信任和價值反哺,共同促進商業活動的進行。

具體來說,社群經濟有以下幾個關鍵點:

一是情感連接,通過共同的價值主張、興趣和趣味,建立深厚的情感關系。這種情感連接是社群經濟的基礎,也是驅動用戶參與和互動的重要因素。

二是去中心化,用戶不是被動接受信息的對象,而是積極參與到產品創意設計、包裝、生產、傳播、銷售等各環節中。這種去中心化的特點,使得用戶獲得更大的話語權和行動能力,滿足了其個性化的心理需求。

三是資源共享,社群成員通過社群平臺實現資源共享、信息交流和協作共贏。他們共同創造價值,分享成果,形成良性循環的經濟系統。

四是自運轉、自循環,社群經濟具有自我生長和復制的能力。通過不斷優化和迭代,社群能夠持續吸引新用戶加入,形成更廣泛的用戶群體和更強大的經濟效應。

五是多元化服務,社群經濟不僅限于產品或服務的銷售,還提供了多種形式的增值服務。例如,定制化服務、個性化推薦、專屬活動等,以滿足用戶的多樣化需求。

基于社群經濟的上述特點,越來越多的平臺和品牌著力社區運營。例如,B站(嗶哩嗶哩)最初的定位是“二次元”垂直社區,目標用戶群體是年輕人,自2009年創立以來,就專注于ACGN領域的視頻分享,為“二次元”愛好者提供海量的內容資源。從熱門動畫、漫畫的連載到游戲解說、攻略,再到各類“二次元”衍生作品,B站幾乎涵蓋了所有“二次元”愛好者所關注的內容。

此外,B站最具特色的功能之一就是彈幕功能,它允許觀眾在觀看視頻的同時發送實時評論,形成“彈幕墻”。這種互動方式極大地增強了觀眾的參與感和歸屬感。同時,B站還通過舉辦各類線上線下活動、推出會員制度等方式,進一步增強用戶黏性。B站鼓勵用戶創作和分享自己的作品,這種開放的創作生態不僅為“二次元”愛好者提供了展示自己才華的平臺,還促進了“二次元”文化的傳播和發展。隨著B站的不斷發展,用戶群由“核心二次元”人群擴展為“泛二次元”群體,內容服務范圍也在不斷擴大。

綜上所述,“二次元消費”是典型的符號消費,契合Z世代注重個性表達的消費特點。除了自我認同感,Z世代也傾向于通過消費尋求集體歸屬感,從而形成具有強大凝聚力的社群。通過情感連接、去中心化、資源共享,“二次元”社群形成自運轉、自循環的社群經濟體系。平臺和品牌越來越注重社群運營,從小眾走向大眾,B站是其中的典型代表。

同人創作:為愛買單,也用愛發電

“二次元”具有深厚的同人文化傳統。同人文化是指基于已有ACGN二次元作品,由粉絲自發創作的視頻、插畫、小說等多種形式的衍生作品。這種創作行為,不僅是對原作情感的延伸與深化,更是創作者個人情感與創造力的釋放。也就是說,愛好者不僅消費“二次元”,還會生產新的“二次元”內容或產品。這種創作方式打破了傳統的生產與消費界限,讓消費者變成文化的生產者。

同人創作并非簡單的復制粘貼,進行同人創作的“二次元”愛好者,是在原作世界觀、角色設定等基礎上進行的二次創作。創作者需要對原作有深入理解和獨特視角,因此,他們多為在“二次元”文化中沉浸很深的“核心二次元”。

“核心二次元”和“泛二次元”是“二次元”群體細分常規的劃分標準,一般以消費行為、消費頻率來劃分,有過“二次元”消費行為的都被劃歸到“泛二次元”群體中。但是騰訊游戲學院的用戶調查表明,由于動漫已經是一個太廣泛的娛樂消費內容,半年內有任意“二次元”消費的用戶高達72%。因此,需要引入新的劃分維度。

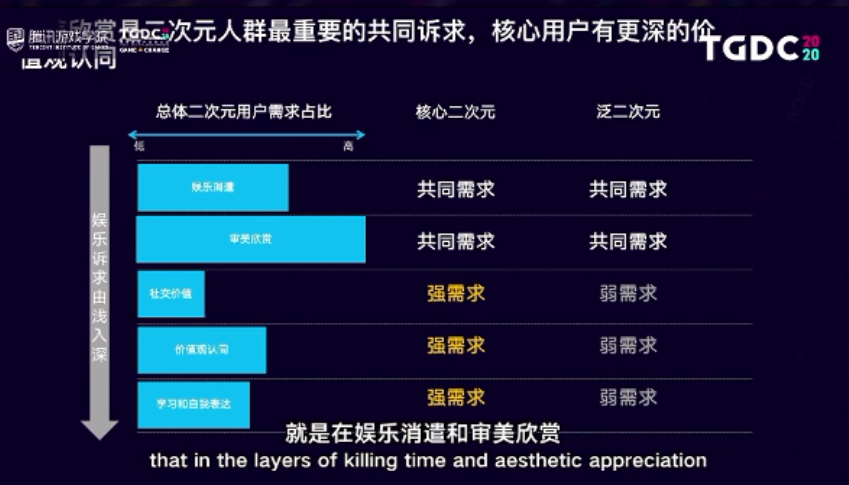

騰訊游戲學院將“二次元”的用戶需求由淺入深拆分為娛樂消遣、審美欣賞、社交屬性、價值認同、學習和自我表達。其中,娛樂消遣、審美欣賞是所有“二次元”用戶的共同需求,但對社交屬性、價值認同、學習和自我表達的需求強弱是區分“核心二次元”與“泛二次元”的主要指標。“核心二次元”對這三者表現出強需求,“泛二次元”對此需求較弱。

從用戶需求而非消費行為劃分“核心二次元”與“泛二次元”圖源:騰訊游戲學院

從事同人創作的“二次元”都具有學習和自我表達這一最深層的需求,也更具粉絲化特征。很多“核心二次元”很熱衷于考據,他們對一些內容非常地挑剔和嚴苛,對例如世界觀有無漏洞、人設是否立得住等非常介意。他們同時也善于造梗,制作表情包或同人圖發表在社交媒體平臺上,并廣泛傳播。

但不可否認的是,“核心二次元”具有極強的創作力,他們也常將這種自驅力強、但不一定能夠獲得相應經濟回報的創作稱為“用愛發電”。平臺和游戲廠家也會出于IP打造和社群運營的目的,支持“二次元”的同人創作。

例如《原神》有著良好的二創生態,其背后是米哈游對于二創在業內實屬罕見的扶植力度,除了免費公開角色模型、重視和塑造游戲社區,以及在各平臺推行創作激勵計劃等基礎環節外,官方還通過實質性的收益提升同人創作者的積極性,鼓勵更多的玩家參與其中。B站也推出創作激勵計劃,激勵UP主創作更多優質內容,包括原創和二創。內容的播放量、點贊、投幣、收藏、轉發和彈幕評論等都會作為計算激勵獎金的依據。

研究員調研發現,“二次元”群體內部用愛發電的方式不止二創這一種,還有cos委托、縫娃娃等。cos委托是指付費邀請Cosplay愛好者打扮成游戲、動漫里心儀對象的樣子,在現實中提供與虛擬角色互動體驗的個性化服務,價格在幾百到上千元不等。“根據你自身的條件可以估算出你的價格,一般根據顏值、身高、服務態度、對角色的理解度和扮演能力,外貌還原度和性格還原度都很重要。”cos委托老師(服務提供者)煙滿千在受訪中表示。

芋頭用愛發電的方式是縫娃娃。“有那種‘娃媽’(棉娃娃愛好者)會收畫稿,然后找工廠做。我在網上接單,他們會把喜歡的人物的圖紙發給我,然后我去找打印布料的店鋪打印下來,手工縫制。我本來也會給自己縫娃娃,順便接點單子,算是用愛好賺點零花錢。”

《光與夜之戀》快閃活動現場,右邊的“二次元”愛好者拿著一串娃娃,準備與自己喜歡的角色合影。

由此可見,“二次元”不僅有極強的消費力,也有活躍的創造力。他們中的很多人是消費者,也是生產者,這部分人大都為“核心二次元”用戶。“二次元”的創造能力得益于平臺和廠家的大力扶持。同時,民間也活躍著cos委托、縫娃娃等“二次元”非正規經濟。

(文中芋頭、J、煙滿千皆為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司