- +1

絕學傳薪︱吳元豐談滿語、滿文檔案與清史研究(上)

所謂“絕學”,指的是既面臨失傳危險、從事研究的學者人數較少,又事關文化積淀、民族記憶與歷史傳承的學問。如果這些瀕臨斷絕的學問真的失傳,將使我們丟失大量古代中國留下的寶貴歷史文化遺產,進而失去理解和解釋中國古代文明的能力。改革開放四十年以來,不管是與國際接軌的深入程度,還是傳承絕學的資源、能力,中國學界都有了長足進步。《上海書評》推出“絕學傳薪”訪談系列,請四位在不同領域有深厚造詣的學者,呈現他們的學術理解和學術成果。相信通過中國學者的不懈努力,這些或將成為“絕學”的學問會煥發出新的生命和活力。

2009年,聯合國教科文組織把滿語列為“critically endangered(極度瀕臨滅絕)”的語言。

滿語曾是清代“國語”,但由于歷史原因,滿語口語目前只在極少部分地區得以留存,且正隨著老一輩人的離去瀕臨消亡。另一方面,清代中央和地方各級機構形成了大量滿文公文,成為后人解讀清代歷史的鑰匙,滿語文因此不同于一般“死語言”或“死文字”,在研究領域有獨特的地位。

位于新疆伊犁河南岸的察布查爾錫伯自治縣是滿語文的一塊“飛地”。十八世紀中葉,清朝政府抽調東北的錫伯族官兵移駐伊犁,組建“錫伯營”,是當時伊犁駐防八旗的勁旅之一。當地錫伯族人至今保留民族語言和風俗,其語言和滿語基本相同,有復雜的歷史淵源。在建國初期國內滿文人才極度匱乏之時,錫伯族人維系了滿語文的教育和傳承。

吳元豐,1956年出生于察布查爾錫伯自治縣,中國第一歷史檔案館(以下簡稱“一史館”)研究館員,曾任一史館滿文處處長、副巡視員。長期從事清代滿文檔案的整理、編目、翻譯和研究工作,主持編譯出版《清代西遷新疆察哈爾蒙古滿文檔案譯編》《清代新疆滿文檔案匯編》《清代邊疆滿文檔案目錄》等二十余部檔案史料和目錄,同時致力于滿文歷史文獻、清代邊疆史地、民族史及中琉關系史研究。

本文為訪談上篇,吳元豐研究館員介紹了滿語文從鼎盛至衰落到幾乎消亡的過程。他以“母語”使用者的經驗,談論對滿語現狀的感受,并以文獻工作者的眼光,觀察檔案中的滿語發展脈絡。

滿語是怎樣走向瀕危的?它的發展、消亡有哪些關鍵的歷史節點?

吳元豐:滿族是生活在中國東北的民族,在歷史上建立過兩個王朝政權:金朝和清朝。女真作為滿族的先人建立金國,創制女真字;我雖不懂女真文,但語言學專家讀出女真語單詞時我完全能聽懂,這說明,女真語和滿語是非常相近的。

金朝滅亡后,進入中原的女真人逐漸改用漢語文,一部分留在東北的仍然使用女真文。到了明朝后期,語言仍在使用,文字卻逐漸失傳,女真人改用了蒙古文或漢文。

十六世紀末至十七世紀初,努爾哈赤作為建州女真的首領,基本統一了女真各部,這時女真社會與明朝、蒙古的聯系日益緊密,借用蒙古文已經不能滿足需求。于是努爾哈赤決定創制本民族的文字。

從檔案來看,努爾哈赤很可能既懂漢語又懂蒙古語。他是管理一方女真部落的明朝命官,常常進撫順做貿易;另一方面,他生活的地區離蒙古也很近。最后,努爾哈赤命人借用蒙古文創制滿文。

清入關建立全國性政權以后,滿語文隨著派駐全國各地的八旗兵丁而逐漸擴大使用區域。很多人一聽八旗就以為是滿族的,其實不然,有滿洲八旗、蒙古八旗、漢八旗,滿洲八旗里也不全是滿族人,還有蒙古族、錫伯族、鄂溫克族、達斡爾族等少數民族。除京師八旗外,全國各地也得派駐防兵,攜家帶口,軍民合一。

由此,滿語從原來集中于東北一隅,到北京,再擴大到中原各地,因而語言環境也發生了很大變化。同時,周邊一些編入滿洲八旗的民族如錫伯族、達斡爾族也開始學習滿語。

早期清王朝更注重保留本民族特色,滿漢文并用,甚至是有意識地強調本民族傳統。中原地區漢族人口眾多,在汪洋大海中抓牢自己的本色,對新政權來說很重要。皇太極自不必多言,到順治仍是如此。順治是一位過渡性的皇帝,他在位時清朝入關不久,面對這么歷史悠久內涵豐富的漢文化,心理上有一個接受的過程。

檔案的情況也證明了這一點。清軍入關后是逐漸統一全國的,并非一蹴而就,一史館藏有部分反映這個過程的檔案,比如“內閣滿文秘本檔”,從中我們可以了解到清軍消滅李自成、張獻忠義軍余部,推翻在江南的南明政權,以及收復鄭氏政權占據的臺灣等情況。

但到康熙年間就不一樣了。康熙這個人比較溫和,在文化上極具包容性,且不只對漢文化包容,對西洋文化、蒙古文化都有很深的興趣。他自幼受到良好的滿文、漢文教育,在他治政之下清規戒律也比較少,滿漢文化交流逐漸加深、擴大。

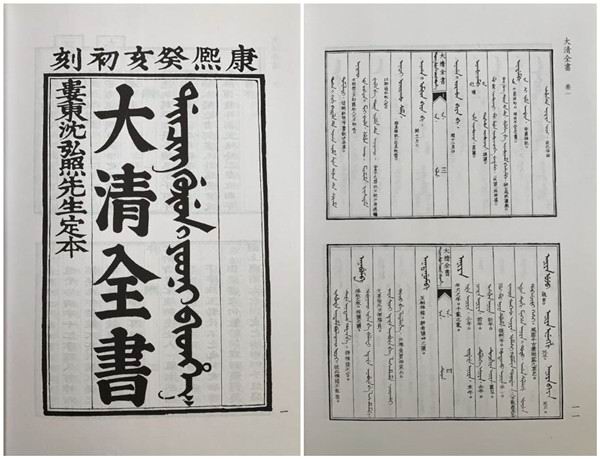

舉例而言,康熙年間刊行的《大清全書》是清代最早的滿漢詞典,編者沈啟亮就是個漢族人。而《康熙字典》更不用說,是非常有影響的一部漢文字典。康熙還組織以滿文翻譯漢文典籍,如《資治通鑒綱目》等等。實際上,順治時期也有用滿文翻譯的漢文經典,比如《詩經》;但有不少名詞性的詞匯是音譯,因為相較于中原地區發達的文化,滿語詞匯相對貧乏。

康熙在位六十年,八旗兵駐扎各地的日子久了,軍隊下層接受漢文化也越來越多,因為生活中免不了同漢人接觸和交流。這時清朝高層還沒有注意到滿語文面臨的危機,在大量八旗兵中,尤其是中原地區的,語言上已經開始出現變化。

雍正是一位嚴厲、勤勉的皇帝,檔案中,他在奏折上的朱批文字比清朝任何一位皇帝都多。雍正四十多歲即位,真正建立了中央集權,創立了很多制度,為后來乾隆朝的發展奠定了堅實基礎。

乾隆時期,隨著國力的全面強盛,滿語發展也達到巔峰,并在乾隆中期以后走向下坡路。你所說的歷史坐標,或者歷史節點,這時就出現了。

一方面,乾隆朝在強調多樣性的同時,進一步完善和強化了滿語。

乾隆本人精通多種文字,包括滿文、蒙古文、漢文、藏文;他的高層官員也大都通曉滿漢雙語。乾隆朝“欽定新清語”:滿文譯本四書五經、古典名著里的音譯詞匯,全部改成意譯,創造了很多滿語新詞匯;甚至很多官印也要改,而且要通過欽定。

康熙曾敕修《御制清文鑒》,是一部純滿語詞典,以滿語注解滿語,當時滿語詞匯還十分有限,許多新出現的滿語詞匯還沒有規范和普及。而到了乾隆朝,敕修《御制增訂清文鑒》,是一部滿漢合璧辭典,規范和收錄了大量的滿語新詞匯。

總之,乾隆時期的滿文發展達到了頂峰。有些語言學家批評乾隆的措施武斷,但我認為他的做法整體上對滿文化的發展是有益的。

然而,負面效果也產生了。由于乾隆對滿語言使用的嚴格規定,這門本來容易學的語言,變得不好學了。滿文作為一種拼音文字,過去拼寫有一定的隨意性,但乾隆必須要求規范化、標準化書寫。他敕撰《欽定清漢對音字式》,規范人名、地名書寫,統一滿漢文對譯標準。

再加上滿族人對漢文化的崇尚等原因,滿語在乾隆中期就轉向衰落。

對于這個判斷,檔案中也有依據。雍正十一年(1733)檔案記載,在直隸保定府雄縣,也就是今天的河北雄安,考核了五十名八旗駐兵,滿洲兵不會說滿語,只有錫伯兵還會說滿語。(“經臣考核雄縣五十名駐兵,步箭善射者無,次劣各半……除錫伯披甲外,均不會滿洲語。”《鑲黃滿洲旗副都統保明滿文奏折》,中國第一歷史檔案館藏)

滿語由鼎盛轉向式微,乾隆帝自己應該也看到了危機。后來他開始強調“國語騎射”,“國語”就是滿語。這種強調,也從反面證明滿語此時已經在走下坡路。

乾隆以后更是如此,從檔案文書中可以看到,滿文書寫越來越不規范——過去對于哪些奏折該寫滿文、哪些該寫漢文有明確的規定,后來就逐漸混淆了。滿文更多地應用于八旗、宮廷事務等禮節性方面書寫,而涉及到內容比較復雜的文書時,基本上就用漢文書寫了。

到了光緒年間,人人都發現這個問題了。這時期官方編了許多滿語教學書、對話書,八旗里開始強調滿語教育。

1911年辛亥革命爆發,清朝覆滅,旗人、滿族人不敢承認自己的身份,更加速了滿語的消逝。直到現在,還能說滿語的滿族人就只剩下黑龍江省三家子村、五家子村的幾位老人了。

您曾提到,新疆“錫伯營”官兵后裔至今能說滿語,甚至早在雍正、乾隆年間,滿洲兵丁就已經開始不會母語,而錫伯官兵還能講滿語。能否談談錫伯語與滿語、錫伯族與滿族之間的淵源?

吳元豐:我是錫伯族人,常常被問及錫伯族源流,所以我也關注這一問題。根據現有史料,錫伯族發源于東北,祖先是東胡——拓拔鮮卑部,從大興安嶺地區沿河流逐漸向南遷徙。到明末清初,集中居住在嫩江和松花江流域,隸屬于科爾沁蒙古,開始接受蒙古語,同時也開始接觸滿語了。從地圖上看,錫伯族人生活的地區,夾在蒙古族和滿族兩大居住區域之間,必然會接受這兩大民族的文化。康熙年間,黑龍江將軍薩布素派人到尼布楚同俄羅斯談判,因為“與俄羅斯相議時,皆用蒙古通事”,需要會蒙古語的人,就下令挑選錫伯人做翻譯,因為他們既懂蒙古語,也懂滿語。

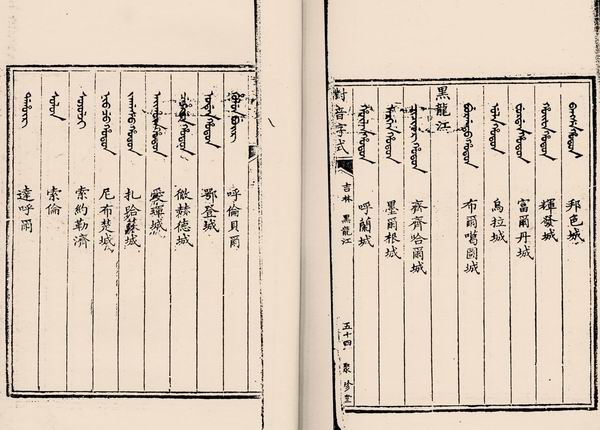

康熙三十一年(1692)是一個非常重要的時間節點。清政府為加強東北駐防,將錫伯族改編入滿洲上三旗,分駐于齊齊哈爾、伯都納(今吉林省扶余縣)、吉林烏拉(今吉林市)三城。編入滿洲八旗后,錫伯族人大體上脫離了原先跟蒙古族人混居的生活環境,接受清政府的直接統治,披甲當差,駐守邊疆,開墾種田,直至清朝滅亡。

在語言方面,錫伯族人開始在官方設立的學校,系統地學習標準的滿文、漢文,尤其是滿文,而逐漸放棄了蒙古語文。據清代東北地方志記載,早先錫伯族人說的話“非清非蒙”,也就是說,既不是滿語,也不是蒙古語。這說明他們原本有自己的民族語言,但最后因為種種原因漸漸消亡,滿語成為通用語言。

事實上不唯錫伯族,清代其他少數民族也學習了標準滿語,如達斡爾、赫哲等民族。民國時期居住在呼倫貝爾地區的達斡爾族仍然用滿文書寫信件和公文;1979年我到莫力達瓦達斡爾自治旗調查時,當地還有一些老人懂滿文,至2011年我再次到莫力達瓦達斡爾自治旗時,只剩下一位老人會說滿語、又能看懂滿文。

此后錫伯族的居住區又有幾次大變化。康熙三十八年至四十年(1699-1701)間,錫伯族官兵被遷至盛京(今沈陽)、京城(今北京)等地駐防;時至今日,沈陽還保留有錫伯族家廟以及幾萬錫伯族人口。

乾隆二十九年(1764),清政府從盛京及其所屬各城抽調一千零二十名錫伯官兵,連同家眷一起遷往新疆伊犁駐防,編為伊犁錫伯營。新疆錫伯官兵后裔普遍使用滿文,上世紀四十年代對滿文稍加改革后作為本民族的文字使用,一直保留至今。

這就是錫伯族歷史變遷的大致脈絡:興起于東北,一路向南遷移,到遼寧,進北京,一個世紀后又有一部分遷往新疆。我從錫伯族家譜上看到的姓名也印證了這一點:早期錫伯族人多以蒙古語命名,編入滿洲八旗后越來越多以滿語命名,到清中葉,東北地區首先出現了漢語名字,而新疆地區錫伯族家譜出現漢名比東北地區晚五十年到七十年左右。

1973年國務院教科組對滿語的情況做過調查,報告中說:“除新疆錫伯族還在用以外,滿文已成死文字。”滿語文在其他地區都逐漸退出了歷史舞臺,唯獨在新疆地區的錫伯族人中流傳至今,您能否具體談談這段歷史?

吳元豐:錫伯族人作為清朝的國防軍攜眷遷駐新疆,我常說我們是“老兵團”,在保衛邊疆的同時,也在客觀上把語言、文化傳播到那里,并且傳承下來。

乾隆二十九年(1764),清朝經過多年努力、剛剛統一新疆天山南北不久,為加強西北邊疆防務,鞏固統一局面,乾隆皇帝做了一個很大的決定,就是派八旗官兵攜家帶口地遷過去,戍邊屯墾,固守疆土。

比錫伯官兵早去的,有張家口外的察哈爾蒙古官兵和黑龍江的達斡爾、鄂溫克官兵,而比錫伯官兵晚去的有甘肅涼州、莊浪、寧夏、陜西西安、河北承德的滿洲官兵,以及陜西、甘肅的綠營官兵,由這些官兵組建了幾個駐防軍營。

駐在新疆的“錫伯營”是伊犁駐防八旗的組成部分,是軍政合一的組織,人口相對集中和獨立,不與外人通婚,與遷駐前在遼寧地區相對分散的狀態截然不同。此外,伊犁“地處極邊,形勢四塞”,“錫伯營”駐防地在伊犁河南岸一帶,北邊是河,南邊到東邊都是山,地理環境相對閉塞,為留存語言創造了條件。

當時遷去的幾個少數民族情況也不同。我比較過檔案中的人口資料,從遼寧抽調的錫伯官兵以年輕力壯者為主,從盛京到伊犁跋涉行進一年多時間,路上就生下了數百個小孩。而且他們是從各駐防點精選出來的正規八旗兵,又在遼河流域生活已久,比較順利地適應了伊犁河流域的生產和生活環境。其他民族的情況參差不齊,有些是青壯年比較少,有些是純游牧民族或漁獵民族,即使是作為正規八旗兵的滿族人,由于長期駐防在內地省份已失去農牧業生產技能,對新環境的適應相對緩慢一些。

所以,這支西遷的錫伯族人,本身是精兵強將,過去以后從軍事到經濟各方面都相對發達。特別在文化上,“錫伯營”的八個牛錄都建立了學校,有完善的教學系統。他們的滿漢雙語教育保守估計也從光緒年間就開始了。直到現在,伊犁錫伯族聚居地學校仍保持著漢語和錫伯語雙語教學的傳統,而且每個家庭都十分重視教育,無論遇到什么困難都不放棄對孩子的教育,以培養出有文化的人才為榮。

為何沒有受到辛亥革命的影響?

吳元豐:辛亥革命在伊犁地區幾乎與內地同步發生。當時新疆的首府是伊犁惠遠城,駐有以滿洲兵組成的“舊滿營”和錫伯兵組成的“新滿營”(光緒初年從伊犁河南岸錫伯營抽調的兵丁)。起義的新軍很快攻占了“舊滿營”,而“新滿營”的錫伯官兵與新軍展開激烈的巷戰。相持一段時間后,雙方停火談判,最后達成協議,錫伯官兵撤回到伊犁河南岸。民國政府成立后,仍保留“錫伯營”八旗的建制,繼續履行戍邊屯墾的使命,保持相對獨立性,對外接觸相對少一些,因而得以保留原有的教學傳統和自己的語言文字。

但是,錫伯族人逐漸感到應該有自己的文字。這時錫伯族去新疆已經將近兩個世紀,在其語言中吸收了不少周邊維吾爾、哈薩克、蒙古、俄羅斯等民族的語言,出現了一定數量的新詞匯,傳統的滿文已不太適應。

二十世紀初期,由于受到蘇聯的影響,錫伯族知識分子中懂俄文的人不少,還翻譯過高爾基等人的作品。有人就提出用拉丁文記錫伯語,易學易懂。有人不同意,認為應該繼續用滿文,但要進行改造。一段時間的討論以后,1947年錫伯族知識分子和有關人士達成共識,在過去使用的滿文基礎上,適當根據當下使用語言的特點和需求做一些增刪,改造成現在的錫伯文。

語言是變化發展的,這幾十年間又有了許多新詞匯。我現在回察布查爾錫伯自治縣,年輕人開玩笑說,我講的是清代的語言!這也許是因為長期從事滿文檔案工作,不知不覺吸收了一些清代書面語。反過來講,現在老家年輕人講的錫伯語,與我1975年離開老家到北京時候的語言比較,也有了不少變化。我曾走訪過黑龍江省富裕縣三家子村、黑河地區五家子村的滿族老人,他們說的滿語我完全能聽懂,而我講的話他們聽起來有困難,而且有些詞匯根本聽不懂,可見目前新疆錫伯族講的語言已有自己的特點了。

滿語雖然幾近失傳,但對現代漢語的形成有很大影響,例如金啟孮先生曾指出,《紅樓夢》的語言就有過渡時期的特殊味道,帶有“滿語式漢語”的殘留,并受到滿語詞的影響。能否請您談談滿語留在漢語中的痕跡?

吳元豐:滿語和漢語互相都有影響。最近,中國社會科學院的郝時遠先生在《人民日報》上發表文章《鑄牢中華民族共同體意識必須推廣國家通用語言文字》,其中提到:“普通話的形成和發展,本身就體現了統一的多民族國家的特點。普通話的前身北京官話,上溯元明,推廣于清代。普通話的標準音采集點,是以滿族為主的少數民族人口占62%的承德灤平縣。”滿語對現代北京話的形成非常關鍵,這是肯定的。

但我不是語言學家,不能從語言學的角度回答你。不過,生活里有些詞匯讓我自然而然地感受到這種影響。比如北京的一種名食,叫“沙琪瑪”(滿語sacime),這個詞是典型的滿語,在滿語中意思是“剁著做的”。語言是發展著的,各種文化交匯時,你中有我、我中有你,才形成了燦爛的文化。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司