- +1

非機動車“圍城”(下)|電動自行車數量居高不下,如何正視需求有效管理?

【編者按】

你有早高峰趕地鐵,卻找不到地方停共享單車或電動自行車的經歷嗎?或者,想擠進地鐵口,卻被非機動車大軍“圍困”,舉步維艱?

如今,由于城市規模不斷擴大,遠距離通勤、潮汐式地鐵客流已經成為城市運轉的常態環節,非機動車也成了許多居民接駁地鐵的“新剛需”,地鐵口無序停放、道路擁塞等問題便隨之而來。

近日,根據上海軌交客流數據及網友反映,澎湃新聞記者兵分多路走訪上海泗涇、九亭、莘莊、顓橋、康橋、芳芯路等非機動車站外聚集現象突出的地鐵站,推出“非機動車‘圍城’”系列報道。

上海松江區泗涇地鐵站東側外的一個非機動車停車點,現場秩序維護員正將違停車輛挪位。澎湃新聞記者 鄒橋 圖

9月4日,浦東新區康橋路地鐵站附近“禁止停放”的提示牌下,仍有非機動車停放。澎湃新聞記者 鄒娟 圖

上篇中,澎湃新聞記者走訪發現,在位于城郊地區的多個大客流站,非機動車的停放矛盾更加凸顯,如在松江區九亭地鐵站靠南側的三個出口外,每天早高峰趕來的非機動車超過5000輛。同時,由于站外人行道、非機動車道大面積被占用停車,人車混行現象較為突出。

這背后,是上海非機動車的巨大保有量。據上海市應急管理局介紹,截至2024年7月底,全市注冊登記電動自行車約1150余萬輛。這一數量在全國位居前列。

共享單車方面,2023年,上海市人大代表洪程棟提出,存在部分共享單車企業大量超量投放單車的情況,目前3家共享單車企業在上海市的總投放量達到160萬左右,是規定總量規模的2倍左右。

“目前在全國,電動自行車和共享單車是城市交通管理的普遍難點。”交通規劃專家王園園在接受采訪時表示,現在最大的難點在于改變對這一出行方式的認識,“從城市運轉的角度,需要充分認識到非機動車已經成為當前城市交通出行中非常重要、甚至不可或缺的組成部分,也是城市交通的重要解決方案之一”。

同濟大學交通學院教授陳小鴻認為,“目前部分區域的非機動車停放空間可能不足,但更多的是缺乏有效的管理。”在她看來,每位出行人都是第一責任主體,停放行為首先需要服從規則,不能無序占用公共空間,管理方也應設計相應制度以規范停車行為。

共享單車扎堆,清運如何趕上“圍堵”

8月27日,在松江區的9號線九亭地鐵站外,記者看到,在3號口西側的機動車停車場外,大量共享單車聚集停放,不同品牌的共享單車運維人員在此,對共享單車進行規范擺放及裝車清運。

“一車接著一車拉,拉走了又來一輛空車,繼續拉。”該停車場附近工作的居民告訴澎湃新聞記者,每天早高峰開始,各家共享單車企業的運維車輛便會停靠在此,對共享單車進行歸整和搬運,有些市民甚至直接把共享單車停在搬運車輛的車廂門前。

上海唯庭物業管理有限公司九亭地鐵站秩序維護隊經理金明介紹稱,物業會及時和共享單車運維方進行溝通,若發現地鐵站附近有違停的共享單車,物業會第一時間通知共享單車運維方將車輛挪走,以免占道。

“有些市民就是趕時間,因為是共享單車嘛,他們騎到地鐵站附近,把車丟下就走,我們也來不及管,有時候單車會被其他市民騎走。那些滯留在地鐵口的共享單車,我們拍下照片,發在群里,通知運維人員及時拉走。”該秩序維護隊隊長李建福告訴記者。

九亭地鐵站西側,共享單車堆集,運維車輛停靠,非機動車道被占據。澎湃新聞記者 鄒橋 圖

澎湃新聞記者觀察發現,即使共享單車運維人員不停歇地搬運,隨著早高峰的持續,單車還是慢慢地把停車場所在路口的非機動車道“占了大半”,雖然各方都很自覺地讓出一條路。直至11時,早高峰結束2小時,該路口仍有大量共享單車等待運維人員歸整。

泗涇地鐵站北側橫港公路,兩輛大型貨車正在清運違停的共享單車。澎湃新聞記者 鄒橋 圖

同樣的情況,在泗涇地鐵站也有。在泗涇地鐵站北面,泗陳公路的一側是共享單車的停車位。早上8時45分許,早高峰接近尾聲,泗陳公路、橫港公路路口的西北拐角處,兩輛清運共享單車的大型貨車占著機動車通行的車道。

和九亭地鐵站一樣,這里的共享單車運維人員早在7點之前就至此清運堆積的共享單車,但清運的速度始終比不過堆積的速度,大量共享單車將機動車道也占了。“早上6點多就過來,那個時候還沒停滿,反正上班時段車不停地來,我們不停地搬(走)。”一位共享單車的運維人員告訴澎湃新聞記者,“忙得很,急得一身(汗)。”

莘莊地鐵站南廣場,人行道停放了4排非機動車,共享單車蔓延到機動車道。澎湃新聞記者 陳悅 圖

在閔行區莘莊站,記者走訪時發現,轉到莘莊地鐵站南口,一出站便是浩浩蕩蕩的非機動車群,沿街商鋪面對的人行道上擠了至少4排非機動車,共享單車幾乎都是靠最外邊停,甚至直接停在機動車道上。南廣場往東南方向200多米的一處十字路口,記者看到,一片停放的共享單車占據了斑馬線。

8月30日,在莘莊地鐵站南廣場往東南方向200多米的一處十字路口,共享單車占據斑馬線。澎湃新聞記者 陳悅 圖

對于“亂停放”問題,閔行區正在試點新技術解決。

據“今日閔行”微信公號10月10日消息,閔行現在營運有18萬輛共享單車,活躍的共享單車近14萬輛,每天騎行量近30萬單次,亂停車、亂投放等問題也隨之而來,在軌交站、醫院、商圈等熱點區域尤其突出。

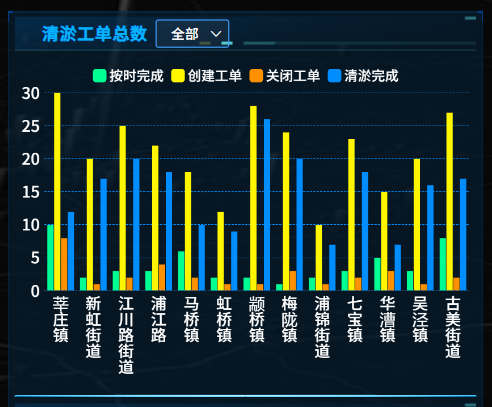

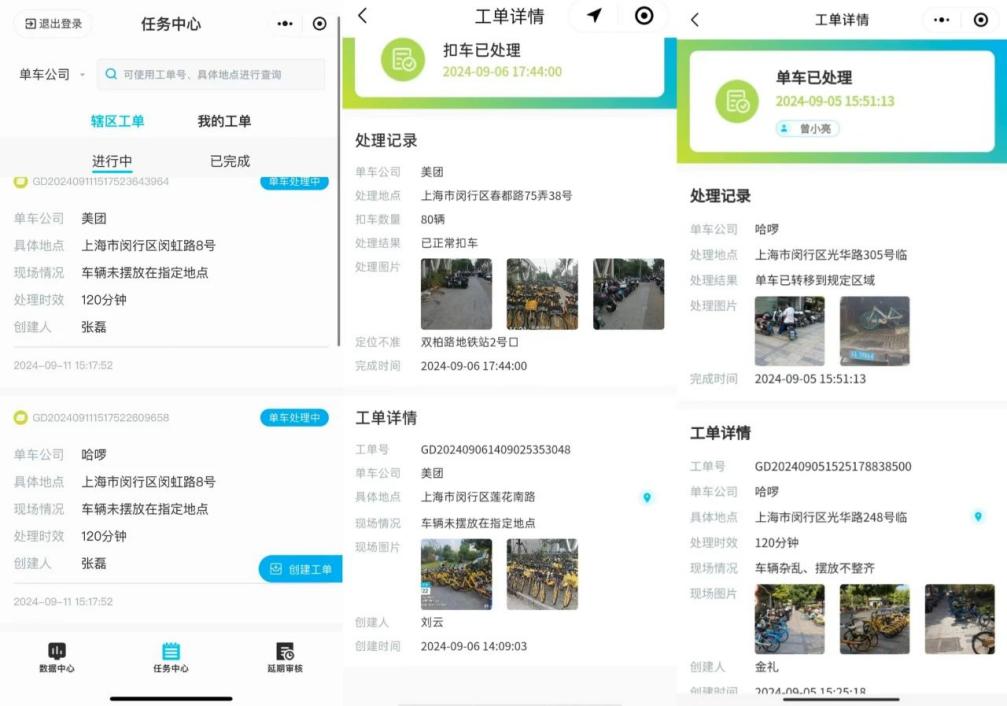

面對治理難題,區交通委與美團、哈啰等單車企業攜手,推出閔行區單車運營管理指揮系統及共享單車智能管理微信小程序。該系統創新采用藍牙嗅探物聯技術,對停放區車輛狀態進行監測,及時向指揮系統推送調度建議,自動派發工單進入清淤小程序流轉,實現單車的精準治理。小程序推送任務更加簡單、高效,也能直觀反饋運維員每天的工作成果。

單車運營管理指揮系統。圖片來自“今日閔行”微信公號

共享單車智能管理微信小程序。圖片來自“今日閔行”微信公號

收費停車場,市民接受程度不一

對使用電動自行車的部分市民來說,要面臨的還有停車收費。

早上8時許,上海莘莊地鐵站,毛女士騎著電動車駛向北2口外的停車場。“這個停車場大概十幾年了。收費從5毛、1塊、1塊5漲到2塊,漲得飛快。”

莘莊地鐵站北2口收費停車場。澎湃新聞記者 陳悅 圖

莘莊站是地鐵1號線和5號線的換乘車站,《2023年閔行交通運行年報》顯示,莘莊地鐵站日均進出站總客流7.1萬人次,在全區55個軌道站點中排名第二,僅次于虹橋火車站。

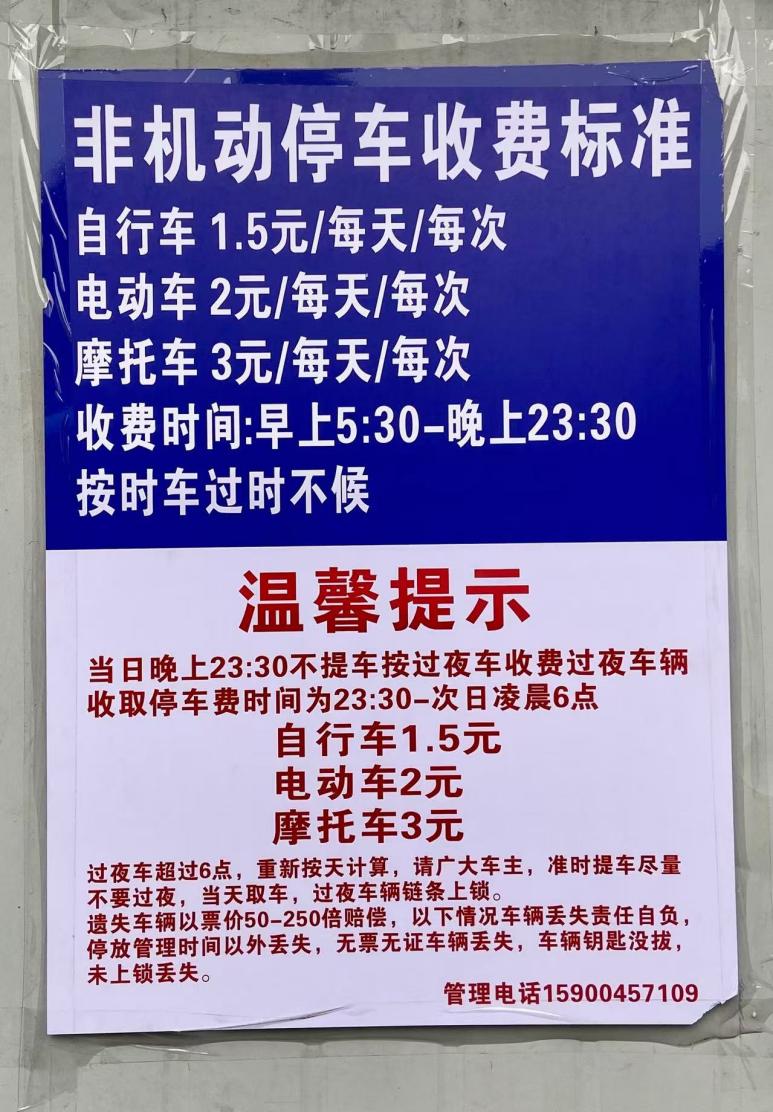

10月15日,澎湃新聞記者走訪時看到,莘莊地鐵站北2口外的停車場,張貼著圖示收費標準。澎湃新聞記者 陳悅 圖

吳芳(化名)負責看守莘莊站北2口外的停車場,守著出入口,每個走出來的人須掃碼繳費。“自行車1.5元/次,電動車2元/次,摩托車3元/次,過夜另外收費。”

吳芳說,每天早高峰時段來往的人最多,9點后就少了,“很多人是因為外面停不下了,才停進來,這里面要收費”。

北2口出入客流較大時,交警指引人群從北1口進站,兩個進站口相距僅100米,北1口外也有一個露天非機動車停車場,和北2口收費標準一致。兩個停車場外圍分別是哈啰、美團共享單車停放區域。

距離地鐵站還有200米,趙女士就匆匆停下電瓶車,“再往前停不下了,里面的停車場是收費的,我寧愿停遠一點”。她每天早上騎10分鐘電瓶車,再轉坐地鐵。

顓橋站外的收費停車棚。澎湃新聞記者 陳悅 圖

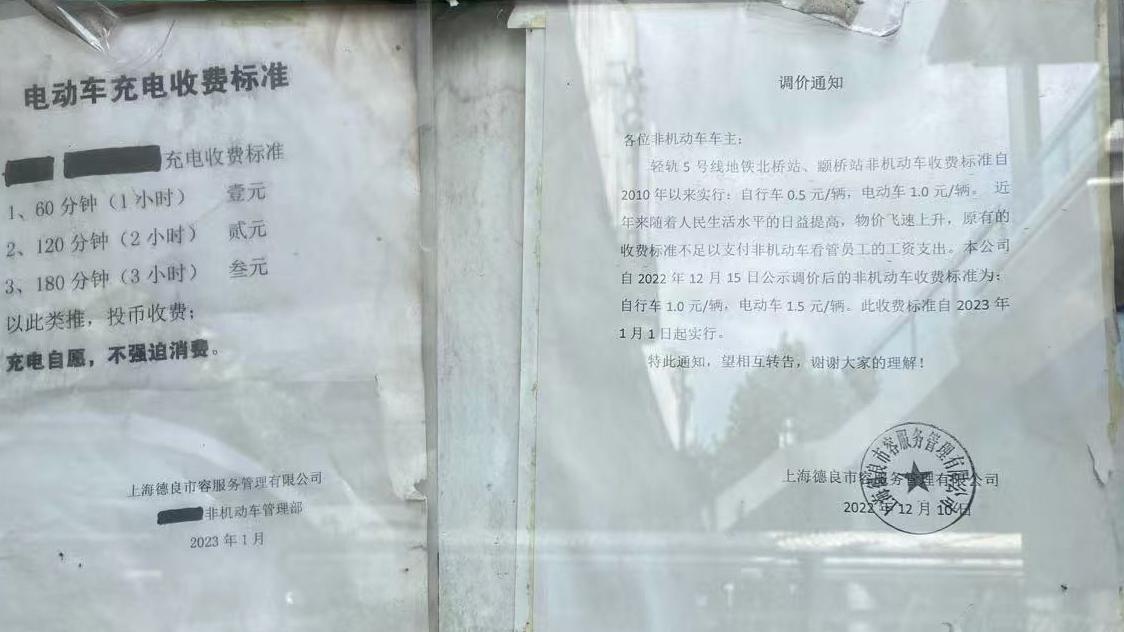

顓橋站外的非機動車停車棚,張貼著《調價通知》。澎湃新聞記者 陳悅 圖

位于閔行區的5號線顓橋地鐵站東側,也有一處收費的非機動車停車棚。該處張貼的一份2022年12月的《調價通知》顯示,顓橋站非機動車收費標準自2010年以來實行,自行車0.5元/輛,電動車1.0元/輛。由于物價上升,原有收費標準不足以支付非機動車看管員工的工資支出,收費標準上調為自行車1.0元/輛,電動車1.5元/輛。該通知的落款為上海德良市容服務管理有限公司。

看守停車棚的吳軍(化名)介紹,工作日8點多進出停車棚的人最多,基本都是騎車來坐地鐵的,到晚上下班后,車輛陸續騎走,過夜車輛很少。“(電瓶車)放里面總歸安心點,外面的不收費都拼命擠。”他說,工作日一天約停放300輛電瓶車,到周末只有100多輛,棚內空間相對寬裕,進入基本都有停車位。

張女士和朋友是第一次騎電瓶車來地鐵站,進入車棚后才發現收費,朋友說換個地方,她想想“1塊5,算了算了”。“沒地方停,不然誰想停在收費的地方。”張女士有些不滿。

早高峰開始后,在顓橋站附近無需付費的非機動車停車區域,做市容管理的老郭得不停地整理車輛。“整理好了,哪怕有一點點空,都有人想往里塞,不想去那邊花錢的車棚,有的(后視鏡)鏡片都擠爛了。”

專家:正視需求,有效管理

上海市人大代表、浦東新區金高公共交通有限公司工會主席施政也關注到了非機動車堵塞地鐵站門口道路的情況。“每天可能有上百萬市民騎電瓶車到地鐵口換乘,應該先問問他們是否有地方停車,民生工作要做好,也應該注重這些銜接段的細節。”

同濟大學交通學院教授陳小鴻在接受澎湃新聞記者采訪時表示,上海軌交在向外延伸的過程中,給外環以外地區的居民提供便利的同時,也帶來了短程接駁的需求。“就目前情況而言,非機動車接駁是最為便利的方式之一。”

“目前在全國,電動自行車和共享單車是城市交通管理的普遍難點。”交通規劃專家王園園在接受采訪時表示,現在最大的難點在于改變對這一出行方式的認識,“目前管理角度往往把非機動車視為一個‘問題’,但是從城市運轉的角度,需要充分認識到非機動車已經成為當前城市交通出行中非常重要、甚至不可或缺的組成部分,也是城市交通的重要解決方案之一。”

那么,應如何破“圍堵”之局?

陳小鴻表示,“目前部分區域的非機動車停放空間可能不足,但更多的是缺乏有效的管理。”

陳小鴻認為,每位出行人都是第一責任主體,停放行為首先需要服從規則,不能無序占用公共空間,管理方也應設計相應制度以規范停車行為;其次,參考機動車停放,非機動車停車場作為公共資源,應同樣遵循“用者付費”的規則,即在停車資源緊張的區域,可通過適當收費的方式,利用價格調節(居民自有)非機動車停放的供需平衡。

在王園園看來,軌道交通的“大運量”特征,導致了接駁產生的非機動車停放空間需求巨大,“相關部門需考慮增加停放設施供給,但前提是有規范的空間和清晰的管理規則”。

關于管理難點,施政在接受采訪時表示,居民自有的非機動車停放管理目前普遍系由政府兜底,“選擇第三方機構或是委派志愿者管理,都是現行的臨時性方式,是否可持續或值得全域推廣,仍值得商榷”。

針對共享單車的潮汐式聚集停放引發的占道現象,三位受訪者均認為,管理主體責任應由共享單車平臺方承擔。陳小鴻表示,對于該種單向性、潮汐性的停放占道情況,需要平臺方進行“一點一策”的專項研究,以提供針對性的收運方案,做好精細化管理。

目前,共享單車的新型管理實踐已在一些區域落地。如,位于陸家嘴金融城核心區的浦東新區濰坊新村街道于今年8月推出了共享單車治理平臺,形成了車輛堆積問題小程序上報、城管工作人員后臺甄別、派工單給對應企業、企業在規定時間內處置并拍照上報的處理流程。截至10月13日,該區域由共享單車導致的投訴量相比往年同期降低了70%。

那么,能否通過增加更多出行選擇供給,減少居民對非機動車的依賴?對此,王園園表示,增加“公交接駁車或者接駁線路會有一定的替代效果,但要完全或者大量替代非機動車,估計很難”。他解釋道,非機動車具有成本低、時間空間靈活的巨大優勢,并且市民出行習慣已經形成,車輛自持的成本已經投入,短期內不容易有較大的改觀。

施政則認為,從長期看,隨著城市人口老齡化,現在反映出來的非機動車接駁需求,在未來或將轉移至對公交接駁的需求,所以對公交線網的優化和固化,是一個長期的過程,也是對市民出行的托底保障。

非機動車的停放問題,是超大城市精細化治理中的一個代表性問題,陳小鴻表示,上海非機動車保有量巨大,即代表著這類需求存在的合理性,而解決這類問題,涉及方方面面,需要管理者投入研究的人力和成本,充分調研,用科學的態度去研究,描述具體點位的具體問題,最終以“一站一策”、“一點一策”的原則解決問題。

白浪 設計

(澎湃新聞記者李佳蔚、陳逸欣、鄒佳雯對此文亦有貢獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司