- +1

這場宣介會上,他們向200多名外賓講述東北振興故事

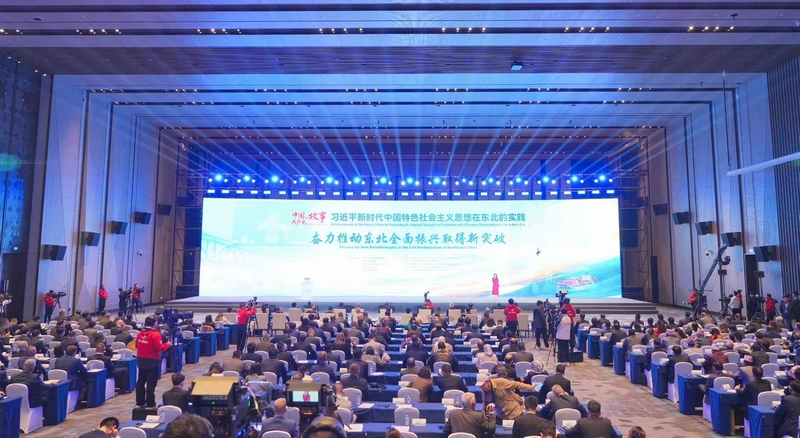

10月14日,“中國共產(chǎn)黨的故事——習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在東北的實踐”專題宣介會在吉林省長春市舉行。 黑龍江日報 圖

10月14日,由中共中央對外聯(lián)絡(luò)部和中共內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、遼寧省委、吉林省委、黑龍江省委共同主辦的“中國共產(chǎn)黨的故事——習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在東北的實踐”專題宣介會在吉林省長春市舉行。

此次宣介會以“奮力推動?xùn)|北全面振興取得新突破”為主題,通過新時代東北三省一區(qū)的發(fā)展故事,展現(xiàn)以習(xí)近平同志為核心的中共中央堅持以人民為中心,推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,以高質(zhì)量發(fā)展推進中國式現(xiàn)代化的生動實踐和積極成效。來自50多個國家的200多名政黨領(lǐng)導(dǎo)人、部分外國駐華使節(jié)和外國在華工商界代表等出席會議。

在故事分享環(huán)節(jié),來自三省一區(qū)不同行業(yè)的普通黨員和基層民眾代表從科技創(chuàng)新、糧食生產(chǎn)、能源轉(zhuǎn)型、生態(tài)保護和國際合作等角度講述了東北全面振興的生動故事。

“把民族汽車品牌搞上去”

1953年6月9日,毛澤東主席簽發(fā)《中共中央關(guān)于力爭三年建設(shè)長春汽車廠的指示》,從此“一汽”被稱為“新中國汽車工業(yè)的搖籃”。

從1953年奠基,到1956年建廠,中國一汽制造出了新中國第一臺卡車、第一臺轎車、第一臺高級轎車,也誕生了民族汽車品牌——紅旗、解放。

周時瑩是中國一汽研發(fā)總院紅旗·九章智能平臺CEO,參與了紅旗國悅汽車的設(shè)計。她與一汽的淵源頗深。周時瑩的父親退休前也是一汽工程師。在她的記憶中,父親總是將一張張藍色的大圖紙,鋪在寫字臺上,在深夜俯身畫圖。那時的中國汽車工業(yè)就是這樣學(xué)習(xí)著、追趕著。

2009年,周時瑩計算機專業(yè)博士畢業(yè)。當(dāng)時計算機產(chǎn)業(yè)方興未艾,眾多待遇不菲的知名高校和IT企業(yè)都向她伸出橄欖枝。在這時,周時瑩的父親對她說:“培養(yǎng)一個博士不容易,希望你將所學(xué)的軟件知識用于推動汽車智能化,讓中國汽車在這個領(lǐng)域搶占先機。”在父親的影響下,她選擇來到中國一汽,全身心投入到國內(nèi)首個輔助駕駛系統(tǒng)的開發(fā)中。

“那時,許多核心技術(shù)都掌握在國外企業(yè)手里,我們克服了數(shù)不清的困難,熬了無數(shù)個夜晚,才終于打破了技術(shù)壟斷。”周時瑩說,在這一過程中,一汽始終與全國各優(yōu)秀企業(yè)攜手合作,與富賽電子開發(fā)智能輔助系統(tǒng)硬件,與吉林大學(xué)完成智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品評價準則,大家擰成一股繩,共同攻克了制造新能源汽車的一個個技術(shù)難題。

從傳統(tǒng)燃油車時期跟隨別人的腳步,到現(xiàn)在成長為新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,一汽不斷突破、創(chuàng)新、研發(fā)。據(jù)周時瑩介紹,一汽品牌建設(shè)也在不斷完善,紅旗H7是國內(nèi)第一款全自主研發(fā)的C級乘用車,在它成功量產(chǎn)后,又將它的技術(shù)賦能給解放品牌,使其創(chuàng)造了中重卡銷量全球“五連冠”、重卡銷量全球“六連冠”的驕人業(yè)績。如今的中國一汽在世界500強企業(yè)排名第129位,累計產(chǎn)銷汽車超6000萬輛。

“習(xí)近平總書記視察中國一汽時,囑咐我們要把關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在自己手里,要把我們的民族汽車品牌搞上去。經(jīng)過不懈努力,現(xiàn)在我們在虛擬現(xiàn)實仿真測試等領(lǐng)域達到了全球行業(yè)領(lǐng)先!”周時瑩自豪地說道。

周時瑩還介紹,除了科技創(chuàng)新之外,中國一汽也在社會公益方面不懈努力,帶動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提供就業(yè)崗位。中國一汽作為老牌制造企業(yè)不僅打贏了自己的轉(zhuǎn)型翻身仗,也給其他傳統(tǒng)制造業(yè)提供了樣板、提振了信心,未來也將持續(xù)為東北振興注入蓬勃動力。

“保護好耕地中的大熊貓”

“東北是世界四大黑土地之一,也是中國的糧倉,被稱為國家糧食安全的‘壓艙石’。東北的耕地面積占全國的五分之一,糧食產(chǎn)量占四分之一。東北糧食產(chǎn)量之高離不開‘耕地中的大熊貓’——黑土地的功勞。黑土地肥沃但易退化流失,保護黑土地是一個世界性難題。”宣介會上,王貴滿這樣說道。

王貴滿是吉林省梨樹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站站長,作為一名基層農(nóng)業(yè)科技工作者,他一直面朝黑土背朝天,埋頭耕耘。為了研究怎么治理黑土地流失的問題,站里率先建立了500畝試驗田,中國科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué),和省里的專家陸續(xù)聚集在梨樹,一起打響這場黑土保衛(wèi)科技大會戰(zhàn)。經(jīng)過十年的努力,初步形成了解決黑土地退化方案,《農(nóng)民日報》稱為“梨樹模式”。

據(jù)王貴滿介紹,“梨樹模式”簡單來說,就是用秸稈給黑土地蓋上一床“大被”,這樣黑土地風(fēng)刮不走了,水沖不走了。同時,土里的水又保住了,秸稈腐爛后,黑土層又能增厚,這樣一來黑土地會變得越來越黑。

但是“梨樹模式”的推廣并不如想象中順利,許多村民并不相信王貴滿,還是選擇沿用原來的焚燒秸稈的方式。為了說服他們,王貴滿和村民們算了一筆賬:“第一,不燒秸稈,環(huán)保健康;第二,秸稈還田,土質(zhì)變好,單畝地增產(chǎn)8%,一畝地就多賺200塊錢。”

王貴滿和研發(fā)團隊一邊抓緊做示范基地,一邊和農(nóng)民交流,讓他們認識、認同、應(yīng)用梨樹模式。同時,還針對平原地區(qū)、半山區(qū)、風(fēng)沙鹽堿土區(qū)等不同情況,因地制宜開發(fā)了適合各種土壤的保護模式。如今,梨樹模式的經(jīng)驗不僅推廣到東北三省一區(qū),還推廣到了全國。

東北的黑土地很好地發(fā)揮了產(chǎn)糧大區(qū)應(yīng)有的作用,王貴滿對持續(xù)保障全國糧食安全充滿信心。他也向大家分享了一個好消息:“今年又將會是大豐收年,吉林省糧食產(chǎn)量將再創(chuàng)歷史新高。”

作為一名科技工作者,王貴滿也愿意把保護土地的辦法分享給世界各國人民 ,“我最大的愿望就是保護土地,讓全世界人民都能填飽肚子,吃好飯!”

“厚植高質(zhì)量發(fā)展的綠色底色”

王哲明是中廣核內(nèi)蒙古分公司核碩風(fēng)電場場長,他每天工作的地方就在內(nèi)蒙古大草原。

內(nèi)蒙古是我國第三大省區(qū),東西跨度2400多千米。提到內(nèi)蒙古,大家會有兩個突出的印象,一個是無邊的草原,一個是廣袤的沙漠。實際上內(nèi)蒙古的煤炭資源十分豐富。內(nèi)蒙古的經(jīng)濟發(fā)展也曾依賴于煤炭產(chǎn)業(yè),雖然能讓老百姓錢包快速鼓起來,但是這種方式并不持久。

黨的十八大以來,習(xí)近平總書記指明了東北振興要大力發(fā)展風(fēng)電、光伏等綠色能源。王哲明所在的中廣核總部在深圳,在推動?xùn)|北振興的浪潮中,內(nèi)蒙古的能源轉(zhuǎn)型吸引了他們的目光。黨中央有號召和政策支持,內(nèi)蒙古有資源和政策優(yōu)惠,企業(yè)有技術(shù)和資金優(yōu)勢,三者合一,就有了這個“南鷺北飛”的項目。

“我們跨越六千里河山,以內(nèi)蒙古為起點布局風(fēng)力發(fā)電項目。”當(dāng)時,當(dāng)?shù)氐哪撩駥τ陲L(fēng)力發(fā)電這件新鮮事并不了解。如何獲得他們的理解和支持成為亟待解決的問題。

“我們在施工過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)氐穆窙r不怎么好。尤其在雨雪天氣,牧民基本上就出不去了。風(fēng)電場進駐后,路修好了,牧民交易的時間和成本都降低了一半以上。”王哲明說。

同時,修建風(fēng)電場也能夠改善當(dāng)?shù)氐耐ㄓ嵭盘枺龠M當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)。通過這些方式,牧民實實在在地看到了修建風(fēng)電場的好處。王哲明說:“現(xiàn)在大風(fēng)車立起來了,我們和牧民的關(guān)系越來越好了。”

據(jù)王哲明介紹,隨著項目的成功,新疆的金風(fēng)科技、遼寧的大金重工、山東的青島天能和四川的東方電氣等裝備制造商也來到了興安盟,為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了1000多個就業(yè)崗位,大大促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。

“如今,我們的項目已經(jīng)從內(nèi)蒙古的風(fēng)電基地,拓展到了遼寧的核電站、吉林的光熱電站、黑龍江的光伏電站……一座座綠色能源基地正在落地生根連點成片,持續(xù)向全國輸送高效、清潔的能源。”作為中廣核的員工,王哲明自豪地說,他們?yōu)闁|北的振興做出了貢獻,未來還將繼續(xù)為東北振興注入源源不斷的綠色動能。

“冰天雪地也是金山銀山”

張鑫是哈爾濱師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院的副教授,除此之外,他還有另一個身份——冰雪藝術(shù)設(shè)計師。1985年,張鑫與中國·哈爾濱國際冰雪節(jié)一同出生,一起成長,從此結(jié)下了不解之緣。

東北是中國最早進入冬季的地方,每年平均有5個月的氣溫在零度以下,冰雪資源豐富,“一般來說,再過幾天啊,我居住城市的哈爾濱就要下雪了。每當(dāng)瑞雪初下,也意味著我最忙碌的工作就要開始了。”

以前一到冬天,東北的老百姓就躲進室里“貓冬”。冰天雪地半年閑,冰和雪成了經(jīng)濟發(fā)展的“阻礙”。直到2016年,習(xí)近平總書記提出“綠水青山是金山銀山,冰天雪地也是金山銀山。”

“總書記的高瞻遠矚讓我們對傳統(tǒng)發(fā)展的阻礙有了新的思考。放眼全球同緯度地區(qū),就像歐洲的阿爾卑斯山脈,這些地方天氣越冷,反而冰雪旅游、冰雪經(jīng)濟越熱。它們點雪成金的發(fā)展模式也為東北發(fā)展提供了有利借鑒。”張鑫說,2022年北京冬奧會,總書記提出“帶動三億人參與冰雪運動”,在全國掀起了廣泛的冰雪運動熱潮,把冰天雪地變得熱火朝天。東北人民乘勢而上,搶抓后冬奧時代機遇,大力發(fā)展冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅游,切實把“冷資源”轉(zhuǎn)化為“熱經(jīng)濟”。

作為冰雪大世界的建設(shè)者之一,張鑫目睹過寒冬里松花江上采冰人的艱辛,也體驗過夜以繼日趕制冰景的勞碌,更見證了僅用 17天建成一座冰雪世界的奇跡。張鑫介紹道,哈爾濱冰雪大世界中,科技創(chuàng)新無處不在,目前已獲得26項國家專利。40多米高的主塔,是當(dāng)今世界最高的冰建筑水平,智能化燈光控制系統(tǒng)實現(xiàn)炫彩燈光全園聯(lián)動,冰面振動波傳感技術(shù)可與游客在互動中變化圖案色彩。

以冰雪大世界為龍頭的冰雪旅游,帶火了整個東北的冰雪經(jīng)濟。如今,黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古冬季旅游聯(lián)動發(fā)展,不斷拉長東北的旅游季,實現(xiàn)了從“一季紅”到“四季火”。

張鑫說,黑龍江在上一個冬季,旅游人次就超過4300萬,旅游收入達到109億元,較2019年增長超過1.5倍。這正是“兩山理念”的生動實踐。

“我是‘一帶一路’上的健康使者”

鐘淑敏來自東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司國際業(yè)務(wù)中心。東北是傳統(tǒng)的老工業(yè)基地,近年來,依托雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)和科技人才數(shù)量優(yōu)勢,逐步發(fā)展出以高新技術(shù)為引領(lǐng)的醫(yī)藥醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集群, 東軟醫(yī)療就是其中之一。

東軟醫(yī)療創(chuàng)新的起點是解決難題,上個世紀八十年代,剛剛改革開放的中國,只能高價購買國外的CT設(shè)備,不只是買不起,還常常買不到。

鐘淑敏說:“作為科研工作者,有知識,有技術(shù),更有強烈的愿望,哪怕從零開始,我們也要去解決這個難題。”

經(jīng)過無數(shù)個日夜的努力,在東軟這個簡陋的車間里,誕生了中國第一臺CT機。鐘淑敏自豪地說,伴隨著國內(nèi)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈配套工藝的整體提升,東軟醫(yī)療設(shè)備已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平,出口到全球110多個國家,成為中國制造質(zhì)量好、可負擔(dān)的最佳代表之一。

鐘淑敏始終記得,當(dāng)年飽受醫(yī)療資源匱乏的苦,所以,東軟醫(yī)療不想再走高價壟斷的路,想讓更多的人買得起,用得起高端醫(yī)療設(shè)備,“許多國家和地區(qū)的第一臺高端影像設(shè)備,都是來自我們東軟醫(yī)療。我們帶動國際同類產(chǎn)品降價30%,維護費用也下降了50%。”

“我們一直在努力,幫助發(fā)展中國家培養(yǎng)高端醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用人才。”鐘淑敏說,上個月,東軟醫(yī)療和四川大學(xué)華西醫(yī)院成功舉辦了“一帶一路”放射學(xué)培訓(xùn)班。來自14個國家的52位學(xué)員順利結(jié)業(yè),到目前,已經(jīng)為“一帶一路”共建國家培養(yǎng)了數(shù)百名放射學(xué)人才。

“我們一直在努力,要讓看病這件事變得容易,哪怕是在偏遠落后地區(qū),也能共享好的醫(yī)療資源。”鐘淑敏介紹稱,2013年,東軟醫(yī)療參與了中國政府發(fā)起的“一帶一路示范項目”,為肯尼亞37個郡配備高端CT、影像云等醫(yī)療設(shè)備,讓當(dāng)?shù)孛癖妼崿F(xiàn)了“小病不出郡”。

幫助大家解決問題,解決難題,是鐘淑敏一直以來追求的目標。讓科技帶來關(guān)愛、讓先進的醫(yī)療技術(shù)公平可及,這也是東北醫(yī)療企業(yè)不斷科技創(chuàng)新的動力,“我期待,有更多的國際合作者加入我們,為各國民眾都能過上高質(zhì)量的健康生活共同奮斗,攜手前行!”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司