- +1

專訪|《烏鴉與麻雀》導演黃盈:建構審美上的“立體瞬間”

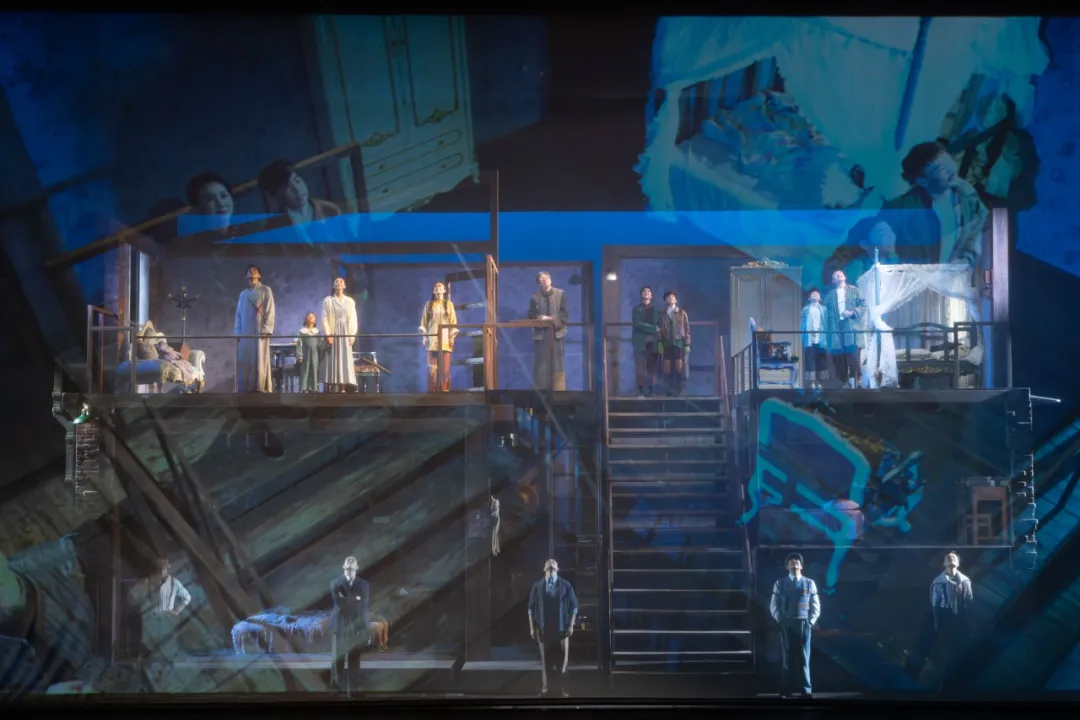

從9月29日到10月4日,跨越今年國慶假期,話劇《烏鴉與麻雀》在國家大劇院戲劇場進行一連六場的精彩演出。戲劇開場,當寫有電影《烏鴉與麻雀》片頭題字的幕布緩緩落下,一棟逼真復現的石庫門公寓矗立在觀眾面前,在自然的背景音和氤氳的煙火氣中,瞬間拓展出具有年代氣息的上海都市空間。

《烏鴉與麻雀》劇照

民生百態、世情冷暖乃至階層斗爭,都在猶如立體解剖的視覺效果中,涌現出最為真切的樣貌,暗含著深層的隱喻結構。該劇立意在“新話劇”對“老電影”的創造性轉化中,看七十五年前簇簇聚攏的星星之火,如何點亮中國的嶄新黎明。

《烏鴉與麻雀》劇照

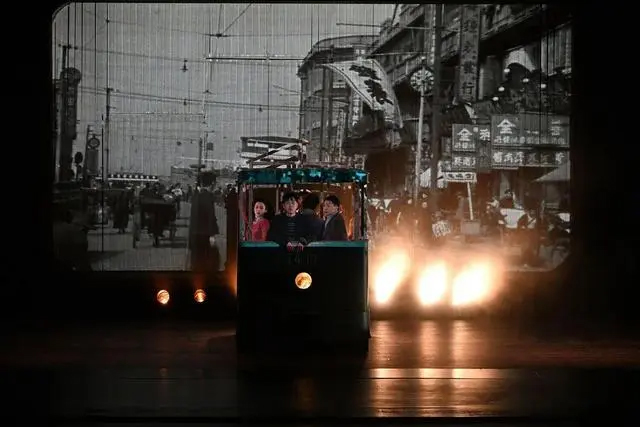

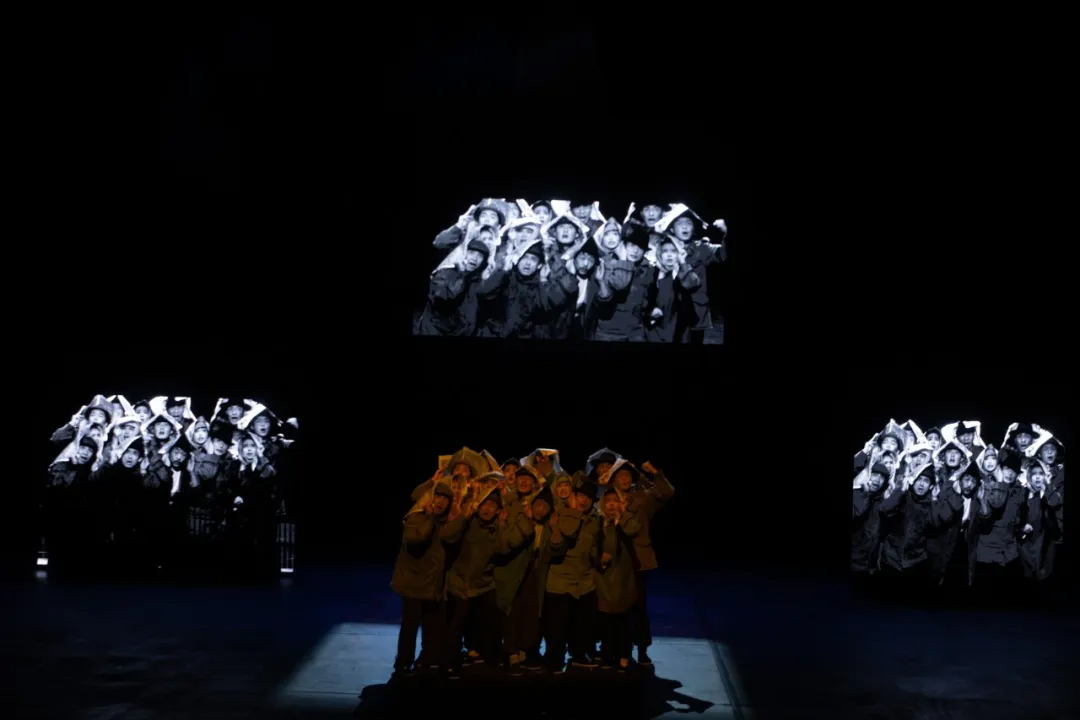

而以影像參與戲劇敘事,是黃盈導演此次在《烏鴉與麻雀》創排中的一大突出亮點。伴隨著話劇的上演,舞臺上出現了多塊可移動的電影幕布,不僅將老電影原片映現其上,揭示出話劇與電影的親緣關系,形成與舞臺現場的碰撞與對位;更讓攝影機對準并放大臺上演員的表演細節,通過景別、角度、運動和蒙太奇,拓寬每個表演瞬間的藝術表現,在拉近的距離中讓觀眾感受演員的情緒流動。

《烏鴉與麻雀》劇照

比如,當“烏鴉”侯義伯對弱小可憐的“麻雀”們進行威脅和審視的時候,攝影機將他的整張面孔投射在整棟公寓之上,使之成為無所不在的背景,將官僚階級對小市民的壓迫具象化。這一創造性手法,無疑探索了電影蒙太奇與舞臺敘事銜接的邊界,將戲劇瞬間與電影瞬間組接并置,打開同一時間下的不同維度,與觀眾一起建構一種審美上的“立體瞬間”。近日在北京,導演黃盈接受了澎湃新聞記者的專訪。

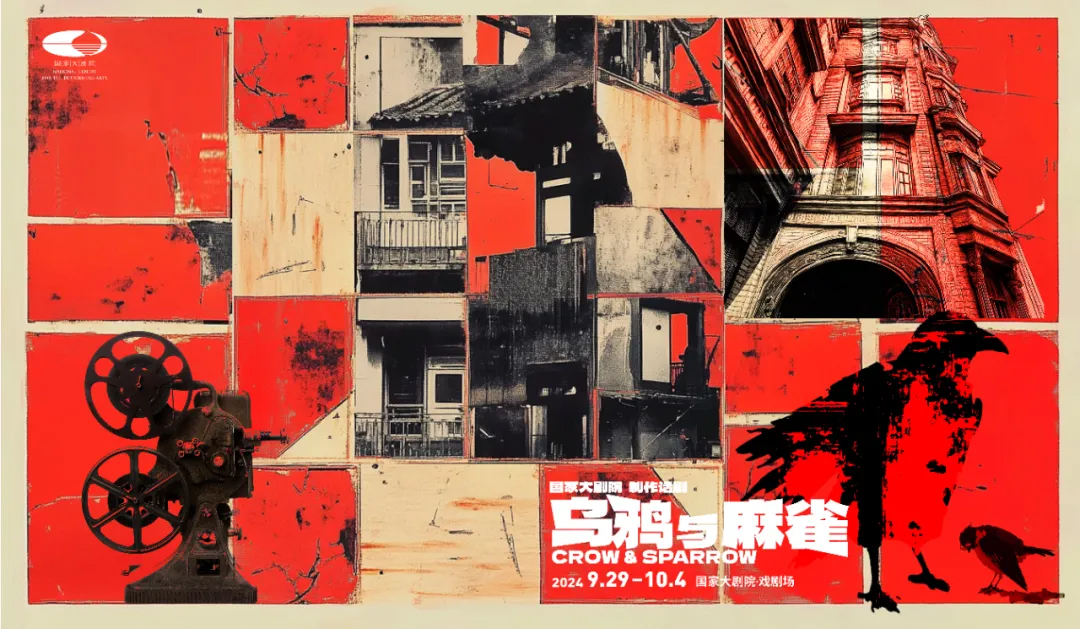

話劇《烏鴉與麻雀》海報

【對話】

“實時拍攝、多媒體影像納入戲劇藝術整體范疇是歷史的選擇”

澎湃新聞:國家大劇院版的《烏鴉與麻雀》脫胎于同名電影,舞臺上的影像表達令人印象深刻。能不能先介紹下,你是何時開始在自己的戲劇作品中采用影像表達?

黃盈:我本人實際上很早就試著在舞臺上采用實時拍攝的影像,最早的一部是2011年上演的《都》。這部戲是把我早期的“京味兒三部曲”,《棗樹》《鹵煮》《馬前馬前!》合在一起做成濃縮版。當時用的還是模擬信號的切換臺,每次切換的時候畫面還會抖一下,那是第一次的嘗試和實驗。

還是在2011年,我帶著《黃粱一夢》去法國阿維尼翁戲劇節首演。期間看了德國邵賓納劇院凱蒂·米歇爾(Katie Mitchell)執導的《克里斯蒂娜》,就是斯特林堡的經典悲劇《朱莉小姐》,它是站在廚娘的視角做了新的演繹。這部戲的影像風格讓我印象很深,全程舞臺演出時長和即時投影的畫面時長是等長且實時切換的。回到北京,我本身在電影學院導演系任教,田壯壯老師那時還是我們的系主任,我就同他興沖沖地講起了這部戲。

黃盈導演

排練照 黃盈導演為演員說戲

澎湃新聞:作為第五代導演的代表人物,田壯壯當時怎么評價《克里斯蒂娜》將影像結合進舞臺現場演出?

黃盈:壯壯老師的一番話可以說是醍醐灌頂。他對影像的認識相當深刻,當時就反問我,到底是被人家可以精確操作影像拍攝并且實時剪輯而驚艷,還是這出戲本身讓你覺得很好看?就拍攝的成片而言,他堅信無論操作多精確,都不如事先拍好,踏踏實實做好剪輯,起碼調色上就無法達到電影級別的水準。這就讓我想明白一點,把影像表達結合進舞臺演出,它不是件為了做而做的事兒,關鍵還是要看這部戲是否合適采用影像表達,以及影像該如何介入到舞臺演出之中。

2012年年初,我和鄒靜之老師合作排演《花事如期》,一部非常遵循“三一律”的話劇,全劇只有兩位演員,鄒老師寫得也非常有文學性。在表達上,我又想到在現實主義第四堵墻里嘗試引入現場拍攝、現場語音。比如里面的快遞員曾有自己的文學夢想,他會把都市中的兩居室想象成一片麥田。那么我們通過模擬地實時拍攝麥田,再配上語音,不僅可以擴展舞臺空間,也能更好地把觀眾帶入劇情。

澎湃新聞:十多年來,國內不少戲劇作品都開始在舞臺上加入影像表達,這中間也有不少爭議,比如一些老觀眾就會認為劇場舞臺就是活人演給活人的,影像等多媒體手段的介入會影響觀劇感受。

黃盈:我在13年前展開嘗試,從《都》到《花事如期》,再到之后的《夢行者》《點心》《福壽全》等等,當題材合適的時候,我都會采用新的技術手段。這其間當然也會遇到一些觀眾和評論家的疑問,每當面對這樣的疑問,我都會反問一句:電燈發明了之后,我們是不是還要在劇場里點著蠟燭演戲?如果要回到戲劇本體,我們是不是干脆就別進劇場,找個露天的山坡演戲看戲呢?

不錯,戲劇是一門非常原始的藝術,但它的魅力恰恰在于伴隨著人類歷史的發展而不斷演進。機械復制時代催生出了很多新的藝術和工種,與之相較,戲劇看似是傳統的,好像和新鮮的技術格格不入,但恰恰相反,戲劇一直在不斷地吐故納新。舉個例子,現在所有人都覺得劇場里采用麥克風收聲是天經地義的,可最初的時候我們恨不得連吊麥都不用。后來隨著劇場越來越大和演出的需要,演員在大劇場里不戴“小蜜蜂”(麥克風),觀眾反而會覺得奇怪,你們怎么不戴麥?很多細節我們聽不到。

再比如劇場的燈具這20年間也在更新換代,之前是傳統燈具,現在是電腦燈具,兩者的色溫并不一樣,雖然好的電腦燈在模擬低色溫時也不錯,但老燈具的美感還是比不了的,可電腦燈就是方便好用。面對這樣的迭代,我看也沒什么人反對。當人們見怪不怪的時候,就說明燈光這個部門是需要的,新技術的演進也是需要的,早期戲劇演出就沒有燈光部門,露天演戲要什么燈呢?

隨著人類技術的發展,別的藝術門類諸如繪畫的主題、音樂的結構也在變化,憑什么戲劇就不能同新技術結合,尋找新的可能性呢?實時拍攝、多媒體影像能不能納入到戲劇藝術整體范疇當中,歸根結底不是以一位創作者或者某一類人的意志為轉移,它是歷史的選擇,由人類的歷史來做出回答,我們應該持一種開放的態度。同時,像我的戲《棗樹》《鹵煮》演到現在,也依然是第四堵墻的美學,就是靠演員舞臺表演,什么新技術也沒有使用,這也沒問題,因為題材合適。

《十字街頭》劇照

“經典電影的話劇改編還要繼續做下去”

澎湃新聞:回到近幾年,你同國家大劇院合作的《十字街頭》《烏鴉與麻雀》,都是改編自老電影,這是不是你今后創作的一個主要方向?

黃盈:我本人在電影學院任教,日常就喜歡看老電影,中外的老電影我都愛。《十字街頭》是2020年疫情期間在王寧院長的指導下創排的,匯入大劇院“向經典致敬”系列,當年10月首演。之前開選題會的時候,大劇院選定了《十字街頭》做舞臺改編,委約我來放手創作。

一般提到電影舞臺改編的策略,參考電影最終的公映定剪版本固然不可少,同時也要結合電影的文學劇本或者一度創作時的電影臺本,通過壓縮場景,以及適應舞臺常規動作去轉寫改編,這種二度創作某種意義上講同電影本體藝術之間的關系還是會比較小。

在話劇《十字街頭》中加入電影影像和實時拍攝部分,不僅是因為原作是一部經典的電影,銀色經典本身不用覺得可惜。同時,我也認為既然劇場空間是無限可能的,干嘛不把劇場空間變作一個電影的剪輯臺?如此自然就發現老電影本身就像剪輯時用到拍攝好的素材一樣,然后面對大劇院戲劇演員隊年輕演員的表演,又像是現在正在制作的一條“膠片”,再者如果能把現場表演的情形拍攝下來就有了第三個素材,最后把這三者有機地“剪”在一起。所以這部戲最后定下的主題就是,當下的年輕人同80多年前的年輕人在彷徨的十字街頭相遇,他們之間一場跨時空的對話。電影影像中那些遠去的大師,趙丹、白楊他們年輕時經典的銀幕形象和當代年輕演員的演繹之間自然就形成了互文。

《十字街頭》劇照

澎湃新聞:《十字街頭》是委約作品,《烏鴉與麻雀》呢?

黃盈:《十字街頭》從2020年至今已經演出了六輪,效果非常理想,觀眾包括評論界給出的反饋都不錯。王寧院長在首演當年就明確表示經典電影的話劇改編還要繼續做下去,他在2022年年底鼓勵我說,不要怕走完第一步,第二步就步子難邁。2023年春節期間,我又看了一遍《烏鴉與麻雀》——這部電影在我的個人片單上一直排在前十之內,之前不知道看了多少遍,那次還是看哭了,雖然是黑白的影像,但它有一種溫暖的力量。我正式向王院提請拿這部電影做改編,他拍板定下來。

澎湃新聞:《烏鴉與麻雀》是新中國諷刺喜劇的杰出代表,你怎么評價這部電影?

黃盈:陳白塵先生的電影文學劇本是我們創作的基石。電影以石庫門公寓的各家各戶,隱喻了當時中國社會的各個階級。這座公寓其實就是彼時江山的隱喻,樓頂的上層建筑住著反動派;作為社會基石的,那些貧苦的百姓則蝸居在公寓底層;知識分子住在中間二層的亭子間,也暗示了他們雙腳離地、不上不下。由此以小見大地鋪陳出當時社會各階層眾相,展現了新中國建立前夕反動統治階級的搖搖欲墜和普通百姓的真實訴求。

除了影片本身的敘事力量和藝術成就之外,它的創作背景上也特別傳奇,1948年開拍,1949年11月1日上映,橫跨了新舊兩個中國,兩個時代。你想想,1948年全國還沒解放,鄭君里導演他們面對國民黨反動派的種種倒行逆施就開始拍攝,其間毫無意外地受到干擾、監視甚至被勒令停拍。等上海解放后,創作者們才又拿出之前的素材繼續補拍,最終在新中國正式成立一個月后,作為新時代第一批電影上映。

《烏鴉與麻雀》劇照

我在2023年春節再看這部電影的時候,突然發現這部電影之所以在藝術成就之上還有深刻的思辨價值,就在于它暗合了毛主席在1925年發表的《中國社會各階級分析》中提出的著名論斷——雖然查閱主創們的創作手跡,當年并沒有明確提出這一點,卻在自覺地藝術實踐,用電影本身回答了“誰是我們的敵人,誰是我們的朋友?這個問題是革命的首要問題。”以及,毛主席在文中分析了中國社會各階級的利益訴求,明確指出我們應該團結誰?應該打倒誰?進而提出了黨的群眾路線。底層的“麻雀”們最終團結在一起,為了保護自己的房屋反抗頂層“烏鴉”的壓迫,也是對群眾路線的映照。

《烏鴉與麻雀》劇照

另外還有一則背景故事:1957年,文化部舉辦“1949—1955年優秀影片評選”。

《烏鴉與麻雀》起初被評為二等獎,一等獎都是新中國成立后,像《渡江偵察記》這樣正面書寫的電影。周恩來總理知道后,表示《烏鴉與麻雀》在當年那么一個環境下開展創作,不應該只是個二等獎,這才被改評為一等獎。毛主席后來在接見獲獎主創時還饒有興趣地談起,是周恩來總理給你們打抱不平。

話劇《烏鴉與麻雀》在2023年規劃的時候,就決定會同一直跟隨我的幕后團隊加上國家話劇院優秀的設計人一起精耕細作,把首演日期放在2024年十一期間,既是紀念橫跨新舊兩個時代的原作電影首映75周年,更是慶祝新中國成立75周年。

“把戲劇瞬間與電影瞬間融合、對立、組接、并置”

澎湃新聞:我注意到此次《烏鴉與麻雀》的舞臺上除了大塊的投影幕布,還靈活使用了多塊屏幕,是否可以視作一次新的突破?

黃盈:從技術上來說,現場實時拍攝怎么用?焦點問題和調度之間的配合怎么做?以及在舞臺上運用影像的優勢和短板,就像我之前介紹過的,經過十幾年的摸索和實踐,對我們來說沒有那么大的障礙。在我而言,每一次實踐都希望向前推進一步,也正是有了之前的積累,我也能夠對這一步能達到什么樣的效果有一個基本的預判。

除了舞臺空間以外,在視頻這部分,我當時的思考是現場拍攝應該讓影像在反映壓迫與被壓迫的關系之間,在被侮辱與被損害的群體跟影像之間都要建立一種連接。這次在舞臺上用到了投影幕布和5個小屏幕。反動派“烏鴉”對底層強烈的壓制會占據非常大的畫面,觀眾會看到國民黨“國防部”科長侯義伯的臉孔可以占滿整個幕布,給人以巨大的壓迫感。而散落在各處的“麻雀”們,自成一體卻難以黏合在一處,他們的力量也體現在屏幕的大小上。

《烏鴉與麻雀》劇照

澎湃新聞:上海解放前夕,物價飛漲,人心惶惶。我注意到劇中一個橋段,老百姓手中的錢不值錢,紛紛去軋黃金,卻被當局彈壓。舞臺上是把演員的表演,同3個屏幕上的影像結合在一起反映大眾的呼號。

黃盈:加入屏幕上的影像,實際上就放大了這個群體,舞臺現場有十五六名演員,再加上屏幕,臺上的人數就三倍以上了。同時,三個屏幕并不是合體的,分散在舞臺的不同位置,也象征了這個群體雖然在抗爭,卻不是一個團結起來有力量的集體,他們依然會被反動派輕易地打得分崩離析。還是回到使用影像的邏輯上,比如你看“烏鴉”侯義伯從來就沒有出現在任何小的屏幕上。

《烏鴉與麻雀》劇照

澎湃新聞:舞臺上侯科長的臉孔是實時拍攝投屏在幕布上的嗎?

黃盈:沒錯,甚至有時候他的臉孔甚至會投射在整個公寓這個建筑物上。在我的概念里,即便是房子也可以是屏幕。包括戲中在1948年,跳出來打斷電影拍攝的審查員,他看著攝影機,臉也會被投射在隱喻江山的這座公寓上。此外還有,在車里侯科長的視角包括劇末樓梯上反動權力崩潰脫落的這張大臉都是實時拍攝。

《烏鴉與麻雀》劇照

澎湃新聞:劇中大學教員華先生被捕,華太太為了營救夫君,不得不對一直覬覦自己的侯科長委曲求全。他們倆在轎車內的那場戲,你用不同的小屏幕展現了“男凝”視角下的女性肢體,我沒想到這也是實時拍攝。

黃盈:我們這次是把“男凝”視角明確地做了出來,首先侯科長猙獰的臉孔一直出現在主幕上,而華太太的肢體則作為局部被打散,分別出現在四角的小屏幕上。這5個畫面都是實時拍攝、實時投影。

《烏鴉與麻雀》劇照

之于華太太的部分,我們預先把四個小攝像頭全部藏進車內。飾演者徐子瑄是國家大劇院的演員,她有北京電影學院表演系培養出來的功力。從進入轎車門后,她首先要看著四個取景器,坐定位置。當然,攝影指導會在拍攝時做現場微調,但大體的位置子瑄必須一次性就坐定,之后再把注意力完全放在表演上。而且她的身體4個被凝視的部位,隨著每天表演的進程都是鮮活的,今天的演出是什么樣呈現的就是什么樣,包括她痛苦的淚水都不是事先錄好的。

既然《烏鴉與麻雀》是老電影改編系列最新的作品,所有這些努力都是為了實現戲劇與電影之間更好的交融。戲劇演出是一次性的、稍縱即逝的、不可復制的觀演體驗。我們的審美感受源自每一個舞臺瞬間的積累。電影則是對傳統觀看方式的一次可復制的技術革新,通過景別、角度、運動和蒙太奇,拓寬每個表演瞬間的藝術表現。

《烏鴉與麻雀》劇照

我們這一系列作品的創作,以對電影文本進行戲劇文學改編為起點,進而在舞臺空間中,把戲劇瞬間與電影瞬間融合、對立、組接、并置,打開同一時間下的不同維度,最終與觀眾一起,建立一種審美上的“立體瞬間”。這個“立體瞬間”實際上是演員鮮活的現場表演與電影技術有機結合后,在審美上的一次突破,也是我對到底什么樣的戲適合用實時拍攝以及屏幕的一個回答。

“模塊化舞臺布景直觀揭示原作隱喻”

澎湃新聞:之前之所以存在對舞臺上出現屏幕、結合進影像的詬病,很大程度上也是因為現場表演與屏幕內容是“兩張皮”。歸根結底,戲劇是活人演給活人,觀眾要的是鮮活的現場體驗。

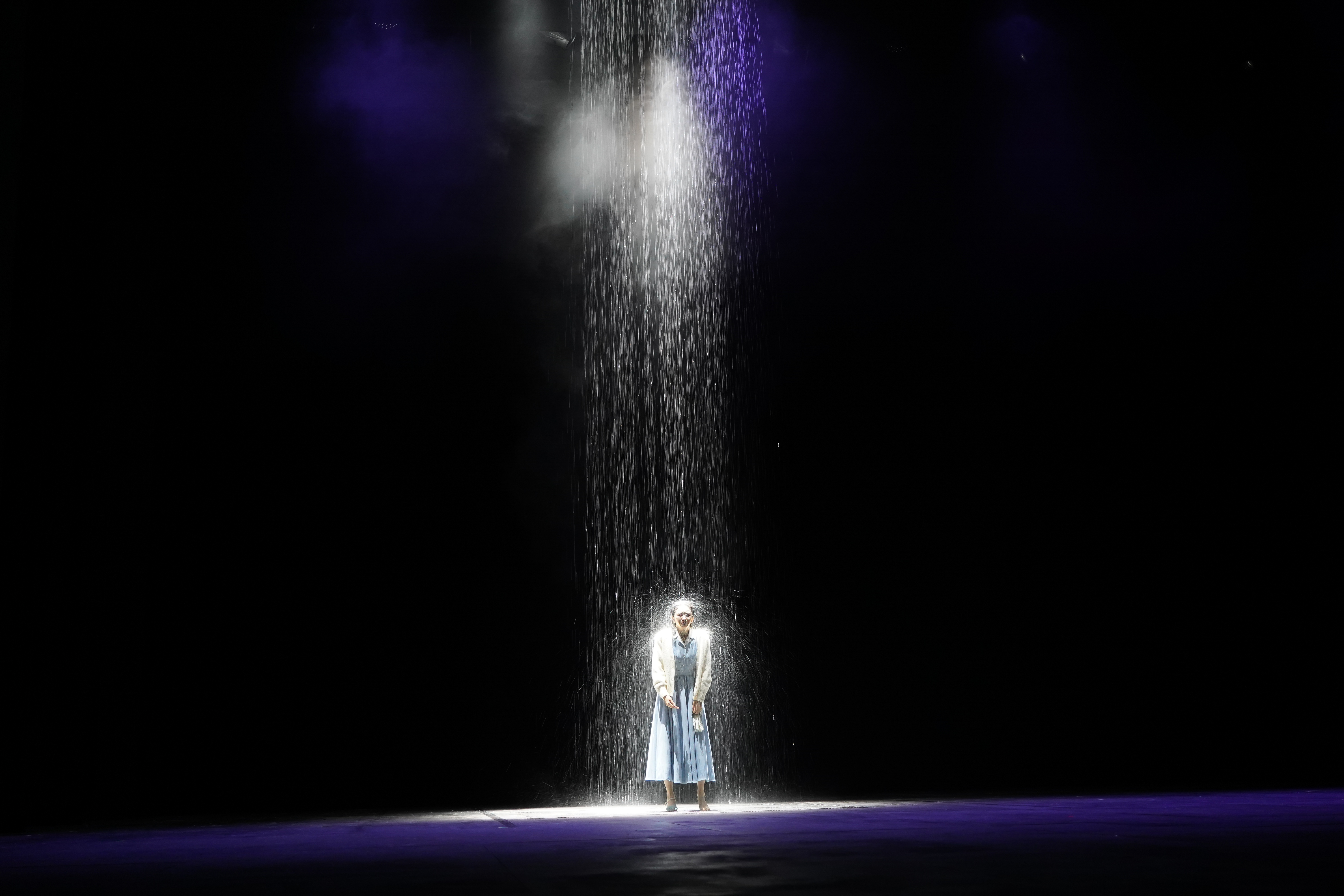

黃盈:沒錯。還是順著這場戲,華太太在車內車外的表演其實是一氣呵成的,她奪門而出在大雨中奔跑,想要洗刷這份屈辱。你看舞臺地面上是多媒體投影做出的雨花,但等雨停了的時候,我還是希望真水同演員之間要有物理上的接觸。這些雨花雖然是虛擬的,但我們要給觀眾更加逼真的視覺沖擊力。這個被侮辱被損害的小人物她被雨淋了,就要像個落湯雞一樣。

出于安全考量,但凡舞臺上出現真水就有預防觸電的問題,到現在即便是預算投入很大的戲,在舞臺上展現水也非常謹慎。我們是讓演員在虛擬下雨中奔跑后轉入一種真實的情景——華太太在摔倒后站起來,這時多媒體部分就停了,舞臺上方8米高的地方會有一股水流傾瀉而下,準確地澆在她身上,持續時間控制在5秒,水濺的地方不超過1.8米見方這么一小片區域。經過之前的反復計算和排練,既要營造出真實的藝術效果,同時也要杜絕危險以及不能影響下面的演出。

《烏鴉與麻雀》劇照

澎湃新聞:除了實時拍攝,我也注意到此次布景上公寓的設計應該融入了模塊化的理念。公寓中間的樓梯,它既可以并置在兩廂的樓層之中,也可以拉出來居于舞臺靠前的位置完成物理場景的轉化,成為華先生與反動校長間對手戲的空間。

黃盈:剛才我們說了,“烏鴉”與“麻雀”都住在這所公寓里,它成為江山的隱喻,不同階級之間的關系也隱喻在樓梯和樓層之中。劇中的“烏鴉”侯義伯除了最后下來向這些租戶討債的時候,大部分時間都是在最頂層或樓梯之上活動。一開始我們想到了傳統的轉臺,通過轉臺讓觀眾看到各個家庭的不同側面。但轉臺的問題是它只能限定在一個圈內,等于說物理空間是固定的,前后關系也是固定的。

而采用模塊化的形態,需要并置的時候就把它們并置在一起,更加直觀地揭示出原作對社會結構的隱喻。“階級”這個名詞,顧名思義,就是從樓梯的階層轉化而來的。而當劇情轉換到校園中的戲份時,我們把樓梯推前,同時把兩廂的房子往后推,用視覺的錯落營造出另一個教學、辦公的空間。同時,這個樓梯依然是一種權力關系的隱喻——不知道你發現了沒有,這個反動校長一直都在這個樓梯上,從沒有下到地面,而華先生則始終在樓梯的下面或者兩側仰視著校長。

《烏鴉與麻雀》劇照

澎湃新聞:濮存昕是《烏鴉與麻雀》的藝術指導,他和你對于此次演員的表演風格有沒有一些相應的要求。

黃盈:濮哥是國家大劇院戲劇演員隊的藝術指導,包括在《十字街頭》排練期間就經常來探班,跟我們一起工作。他非常在乎臺詞傳達的準確性,大劇院整個戲劇演員隊的水平,近年來在他的把控和培養下一直保持著上升的勢頭。

具體到《烏鴉與麻雀》的表演,原作電影中可以說是大師薈萃,前人珠玉在前,年輕的演員一方面是創造屬于自己新的可能性,同時肯定也會受到大師們的影響,在繼承中發展。我作為導演,這次從劇本創作階段就沒有追求一定要演員講上海話,或者一定要帶出南方口音。因為演員隊的演員大都不是南方人,這就像南方人學說北京話,你一聽他的兒化音加的往往就不對。與其把精力放在上海話的現學現賣,不如讓演員把精力放在吃透劇本,把劇中不同階級的人物,各自的利益訴求、價值追求演明白嘍。

這部電影當年能得到文化部的肯定,我想也是看中了它超越了一個地域的概念,從城市生活角度闡釋了我們為什么要革命,以及革命如何才能成功。這就像毛主席的《中國社會各階級分析》,發表至今快100年了,我們讀來依舊振聾發聵。在吃透人物和劇本的基礎上,演員們追求一種神似的表演,也是在向大師致敬。

《烏鴉與麻雀》劇照

澎湃新聞:我觀看了首演,你在登臺謝幕的時候一度哽咽,當時想到了什么?

黃盈:我一開始并沒有想登臺,可能因為是首演,演員們希望我能上來講兩句。下來后,演員也問我,導演你怎么突然就感性了?其實我在日常排練包括技術合成的時候對他們要求是非常嚴苛的。我當時是覺得,首先要登臺謝幕的應該是電影中的老一代藝術家們,但他們都不在人世了……作為影迷,那一刻我非常想念他們。同時,作為這部戲的導演,我在臺下看戲的時候又是觀眾,面對里面的情節和臺詞,也會有觸動。這次在改編的時候,雖然戲劇的表現手法迥異于電影,但是里面的臺詞我們都盡量做到了忠于原作,沒有刪改也沒有增添。

很想感謝的還有王寧院長,他作為《十字街頭》《烏鴉與麻雀》的出品人,其實也是這兩部戲的總導演,或者用更時髦的德國戲劇界術語,應該叫做戲劇構作。

對于什么時期推出什么樣的戲,劇目安排的走向和把控,他有非常明確的判斷。我們在2023年年初就放眼到今年,定檔在十一期間首演,這是個非常大的提前量,也足見他對我和整個主創團隊的支持。

《烏鴉與麻雀》劇照

圖/國家大劇院提供

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司