- +1

加演5首!從雨中巴黎到金秋上海,康托洛夫彈high了

在巴黎奧運會開幕式上,雨中彈琴的亞歷山大·康托洛夫驚艷世界。不到三個月,這位如日中天的“90后”法國鋼琴家便無縫銜接到上海,進行中國首秀。

10月12日晚在上海音樂廳,康托洛夫獻上一套難度超高的曲目。返場時刻,受現(xiàn)場的熱情氛圍感染,他越彈越“上頭”,一口氣加演5首,讓樂迷驚喜連連,直呼過癮。

這也是今年中國上海國際藝術(shù)節(jié)的重要演出項目之一。“亮相奧運會之后,他應(yīng)該接到了很多邀約。西方通常需要兩年的準備期才能完成一場音樂會,上海國際藝術(shù)節(jié)的手腳很快,將時間縮短了,高效鏈接全球演出市場。”音樂學者王勇評價。

亞歷山大·康托洛夫(現(xiàn)場攝影:董天曄)

越彈越上頭,一口氣燃情返場5首

音樂會上,27歲的康托洛夫展示了令人瞠目結(jié)舌的演奏技巧,而這些技巧都是為了詩意服務(wù)。

上半場,這位被稱為“李斯特再世”的鋼琴家,帶來了作曲家的兩首代表作——選自《十二首超技練習曲》的“除雪”、選自《旅行歲月》的“奧伯曼山谷”,以及舒伯特的《流浪者幻想曲》。下半場,他又獻上拉赫瑪尼諾夫長約35分鐘的《第一鋼琴奏鳴曲》,隨后,用左手“單挑”,獨手演繹巴赫《恰空》(勃拉姆斯為左手鋼琴改編)。

“技術(shù)的無懈可擊,是這一代青年鋼琴家必須具備的,無論王羽佳和亞歷山大,都是標桿。”音樂學者王勇評價。“他不是像AI那樣機械地彈,而是相當用心、相當內(nèi)省地在彈。”樂迷小許很激動,“他把那些艱難的技術(shù)段落處理得非常細膩,富有音樂性,有細節(jié)、有層次,而不是天花亂墜。”

或許是受現(xiàn)場的熱情氛圍感染,康托洛夫越彈越high,一口氣返場了5首,包括勃拉姆斯敘述晚年心聲的兩首間奏曲、李斯特/舒伯特《瑪利亞的連禱歌》、拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》第15變奏(選段),并用自己的“母語”奏響了法國作曲家圣-桑的《我心花怒放》。

在返場曲目的安排中,樂評人李嚴歡看到了鋼琴家的用心,并非隨意搭配這份正餐后的“甜點”,而是精心設(shè)計。

“他將返場曲目與音樂會的正式曲目視為一個整體,作曲家大部分相同,前后呼應(yīng),無疑讓音樂會的氛圍、情緒有了很好的統(tǒng)一和延續(xù)。”此外,他所選擇的返場曲,并不急于展現(xiàn)自己奪目的技巧,而更多選擇了內(nèi)向性、音樂更有深意的作品,“這些樂曲以情動人,讓人回味,這對一個年輕鋼琴家是很不容易的。”

“我們好像共同進入了一個音樂制造的夢幻場域中。我感受到觀眾的能量,并注入到自己的音樂演奏中。”談及為何加演5首,康托洛夫?qū)ε炫刃侣動浾哒f,一場超長獨奏音樂會結(jié)束后,他收到了來自觀眾的巨大能量,讓他振奮,充滿活力,“觀眾不停地鼓掌,我停不下來,只想彈下去。”

從巴黎到上海,鋼琴家的無縫轉(zhuǎn)場

在塞納河上的利奧波特-塞達-桑戈爾行人橋,康托洛夫雨中登場,動情奏響法國作曲家拉威爾的《水之嬉戲》。雨水落在琴蓋和琴鍵上,澆透了他的衣服,幾乎打得人睜不開眼……這樣浪漫的一幕,發(fā)生在巴黎奧運開幕式上,也讓康托洛夫成功“破圈”,走向更大范圍的觀眾群。

“那天下午,我們很早就去后臺準備,等了很長時間。演出之前,我已經(jīng)淋了15分鐘,徹底濕透了。”康托洛夫也在大銀幕上看了開幕式,“歌手、舞者和觀眾,每個人都不顧一切、全力以赴,責任感涌上心頭,給了我一種不可思議的能量。”作為古典音樂家,他可能再也不會在這種場合下演奏了,“所以,我什么也沒想,盡情享受獨奏時刻,盡管困難重重。”

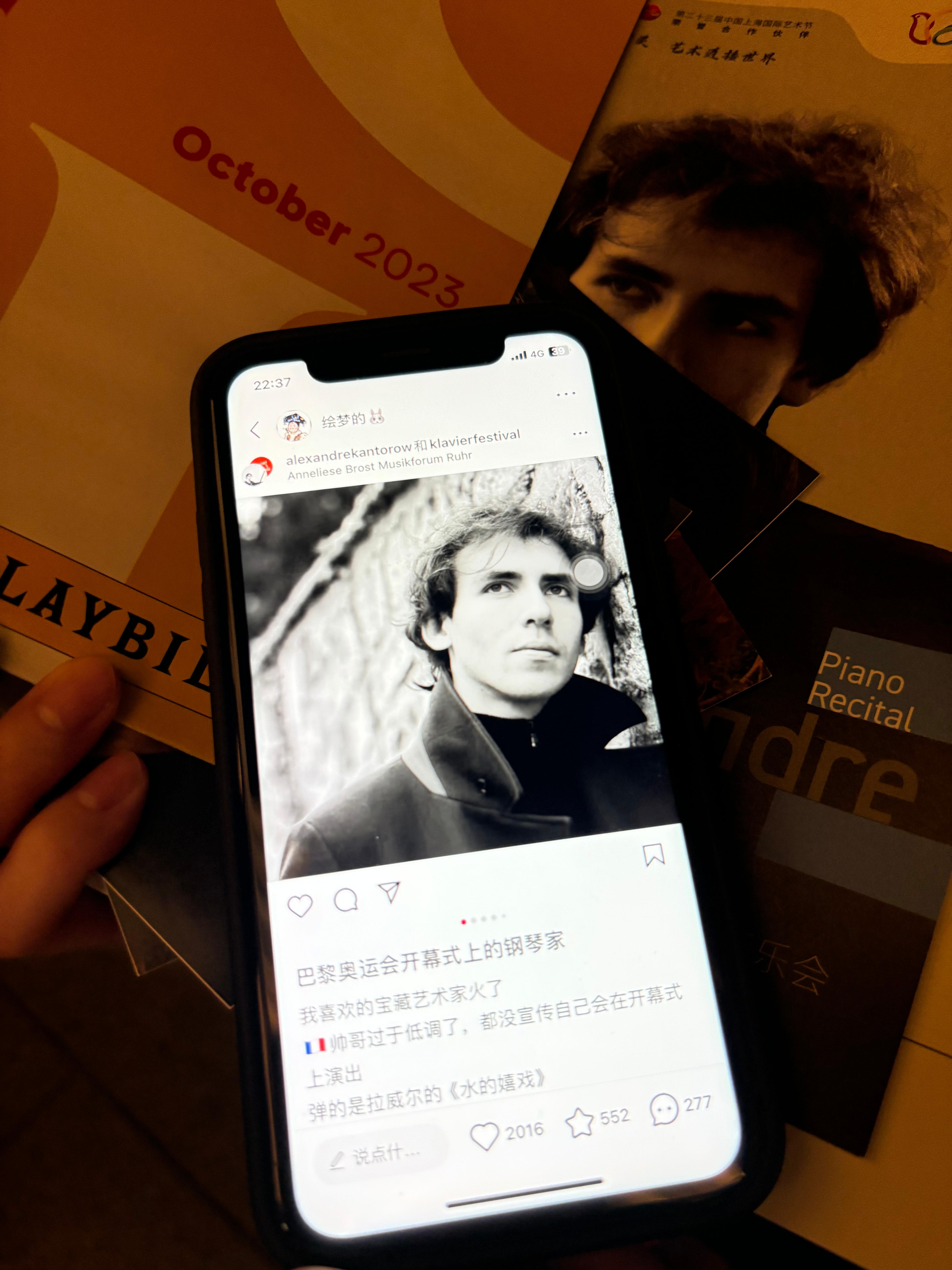

樂迷曾小姐的安利貼

正在讀大二的小許,正是因為奧運開幕式認識了康托洛夫。為此,他特意從松江跑來市中心一見真容,“來回一趟要4個小時,看到他這么好的演奏狀態(tài),真的值了。”

奧運開幕式后,為了安利心中的這位寶藏藝術(shù)家,曾小姐特地去小紅書開帖,迅速收到兩千多個贊。去年,她在紐約看了他的音樂會,如今也來到上海的現(xiàn)場,“連續(xù)安可5首,對他而言實在太少見,我看到了一個俏皮的、真誠的他。”

樂迷為康托洛夫自制的人像玩偶

其實在奧運會之前,康托洛夫早已在業(yè)內(nèi)打響名氣。2019年,他贏得柴賽的金獎(價值3萬美元)以及極少頒發(fā)的特等大獎(價值10萬美元)。此外,他還獲頒2024年吉爾莫藝術(shù)家獎,獎金總價值30萬英鎊。

康托洛夫鼓勵年輕人去參賽,“這是讓別人真正了解你,展示你的音樂才華最好也最公平的方式之一。”此外,他認為,演奏家可以通過比賽去深入作品,并在錘煉作品的過程中,找到自己詮釋作品的音樂語言,“你會不斷進步,每天都上一個新臺階。”

音樂會后,樂迷排隊等待康托洛夫

上海演出期間,康托洛夫也利用寶貴的空閑時間City Walk。在外灘,他看到載滿歷史風霜的萬國建筑博覽群;在南昌路,他看到了低矮民宅,滿街的酒吧、咖啡館,人們沿街而坐,讀書、喝酒、喝咖啡;轉(zhuǎn)角到了淮海路,他又看到了高樓大廈,有一種未來的科技感。

“這是一座不同文化交織、多元思想交匯的城市,這種反差和多樣讓人興奮。”康托洛夫很遺憾,第二天早上6點,他就必須離開上海,去北京演出,“如果有機會,我一定會再回來。”

(實習生趙智媛對本文也有貢獻)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司