- +1

鄭炳林教授主編《敦煌通史》入選2023年中國歷史學五部好書

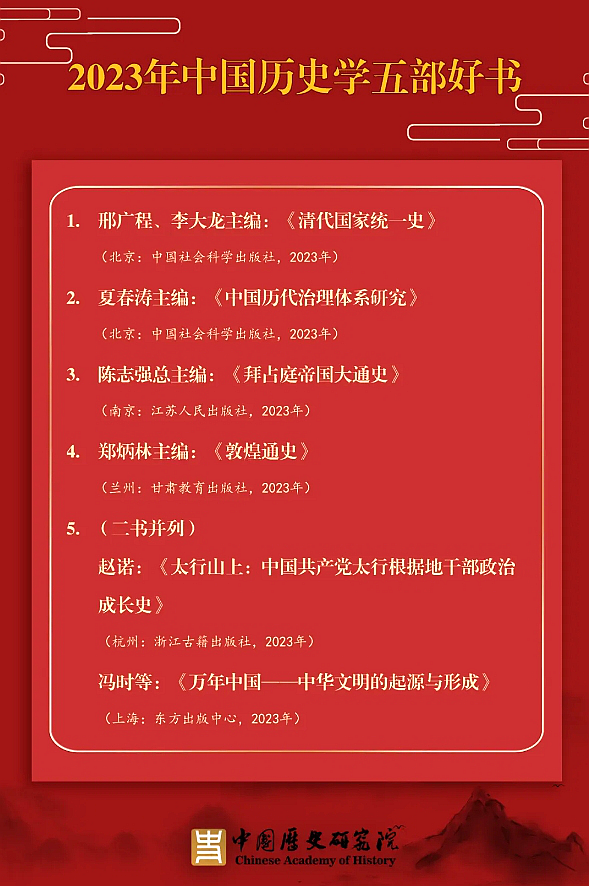

近日,中國歷史研究院歷史研究雜志社推出年度報告《中國歷史學前沿報告》,評選出2023年中國歷史學五部好書,蘭州大學敦煌學研究所所長鄭炳林教授主編的《敦煌通史》入選。該書分為兩漢、魏晉北朝、隋至唐前期、吐蕃、晚唐歸義軍、五代宋初歸義軍和西夏元明清七卷,以330余萬字的宏大篇幅全面敘述漢代至清代的敦煌歷史。

點評專家、首都師范大學燕京人文講席教授郝春文表示,古代敦煌既是絲綢之路上最耀眼的一顆明珠,又是河西地區(qū)的門戶,還是中原王朝經(jīng)略西域的重要基地。所以,不能把敦煌通史寫成敦煌地區(qū)的歷史,而是要將其置于河西地區(qū)乃至西北地區(qū)歷史的廣闊背景下進行考察。該書整體上把握住了敦煌歷史的這一基本特征,不僅關注敦煌地區(qū)的歷史發(fā)展脈絡,同時以較多篇幅介紹敦煌在維護河西安全和拓展西域交流方面起到的重要作用,展現(xiàn)了古代敦煌重要戰(zhàn)略地位及作為絲綢之路“咽喉”的無可替代性。

由于地處漢族居住區(qū)和少數(shù)民族游牧區(qū)的中間地帶,敦煌自西漢至明清,始終是多民族活躍的舞臺。該書通過對敦煌地區(qū)漫長歷史上各個時期民族狀況的具體考察,充分展示了羌、烏孫、月氏、匈奴、漢、吐蕃、吐谷渾、回鶻、粟特、西夏和蒙古等諸多民族在這里輪番演出或同時登臺的場景,描繪各族人民交往交流交融的畫面。該書的考察有力說明,正是由于中國歷代各族人民不間斷地努力,共同經(jīng)營開發(fā)這塊土地,才有了作為文化寶庫的敦煌。

由于敦煌是古代中國對外交流的窗口,所以這里又是中西文化匯聚之地。該書不僅考察了道教文化等中原文化自漢代傳入敦煌,之后逐漸扎根結(jié)果,世代傳承的具體情況,也充分關注了佛教、祆教(拜火教)、景教和摩尼教等外來宗教文化在敦煌的流行情況,表明古代敦煌曾是一個交匯中華、希臘、印度、中亞、西亞等不同系統(tǒng)文化的都會,擁有獨特的多元文化景觀。

該書除了利用學界過去使用的傳世文獻和敦煌文書,還充分利用吐魯番文書、黑水城文書、漢晉簡牘、碑刻墓志、畫像磚、塑像、壁畫、古代遺址和陶罐、瓦當、漆器等出土器物,力圖用多重證據(jù)深入考察古代敦煌的歷史。如兩漢卷利用很多馬圈灣漢簡、居延新簡、懸泉漢簡中的相關資料;其他各卷利用一批墓志、墓表,也很引人注目。上述資料雖然在各自相關領域已有學者做過研究,但該書第一次將其納入到敦煌通史的敘事架構(gòu)中,大大拓展了敦煌歷史寫作的史料范圍,是值得稱道的重要貢獻。

從長時段視角看,以往對敦煌歷史各時段的考察并不平衡,《敦煌通史》可以說是這一領域具有開創(chuàng)性的重大階段性成果。未來還有很多工作要做,而該書將成為后續(xù)研究的新起點。

據(jù)悉,為反映中國歷史學研究前沿,構(gòu)建權(quán)威、科學、公正的歷史學評價體系,引領新時代中國史學繁榮發(fā)展,中國歷史研究院歷史研究雜志社自2020年開始推出年度報告《中國歷史學前沿報告》,梳理研究進展、盤點研究熱點、評選好書好文。通過專家推薦、大數(shù)據(jù)采集、課題組篩選、問卷調(diào)查、專家審定等程序,評選出了2023年度五部好書。

內(nèi)容來源 |蘭州大學新聞網(wǎng)

編輯 | 王文彬

責任編輯 | 彭倩

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司