- +1

蘇州美食考古——母油船鴨

原作者:范健泉

注意!!未經允許禁止轉載!!!

美食界中存在一個有趣的現象,凡是蘇州、杭州、北京之類的繁華區域,很難誕生出特色菜,究其原因,這些地方人口往來頻繁,自然物產又和周邊相似,很難構建起美食的護城河。同時當地的美食往往去個性,求經濟,和光同塵,與時舒卷,缺乏特色。

蘇州的母油船鴨則是其中另類,是蘇州少有的幾道本地名菜。背后的答案,在菜名中已經暗示清楚。考古學者發現,一件出土器物常常是周邊文化相互交融的結果,紋飾、造型、工藝、審美各有源頭,最后在某個時間點匯聚為具體的實物。此類研究方法被稱為“文化因素分析法”。如果針對母油船鴨做一次“美食考古”,其起源、發展有很多趣聞,值得細細品讀。

圖源:蘇州文化旅游資訊

母油船鴨由“母”“油”“船”“鴨”四個字構成,本文依時間順序而非菜名順序,按照“油”“船”“鴨”“母”的結構,層層解讀,像剝洋蔥一樣尋根究底。

油:秋天的頭一茬醬油

我國周朝即有醬油,相傳先民用肉、魚制醬,統稱為“醢”(hǎi),甚至出現專門管理的“醢人”。歷經上千年的工藝改進,北魏人賈思勰在《齊民要術》記載了用大豆為原料生產的“醬清”,即醬缸中的澄清液體,已經比較接近今日的醬油。

天貺節釀造醬醋的習俗《十二月月令軸》(局部)佚名 清 臺北故宮博物院藏

一如其他中華美食,在具備了基本的生產要素后,各地就開始了百花齊放式的競賽,同名之下,味道卻是千奇百怪。醬油以大豆蛋白為主要原料,添加麩皮、食鹽等物,經過發酵、暴曬等程序釀制而成。各地醬油配料以及制作工序不同,造成其品種多,范圍廣。

圖源:蘇州文化旅游資訊

醬油的精華是“母油”。清代中醫學家王士雄在《隨息居飲食譜》記載:“釀造醬油時,半成品要在三伏天放缸中暴曬,晴朗的夜晚要通風換氣,等到深秋時節,撇出的第一層醬油,即母油,按照季節,又被稱作秋油”。借助三伏天的高溫,可以加快化學反應發生的速度,更有風味。

江南各地都有母油,蘇州產的質量最好。清代美食家袁枚在《隨園食單》中把蘇州賣的秋油分成上中下三等,在他的菜譜中,秋油被廣泛應用,不管雞鴨魚肉,或者豆腐茄子,都可以加上小杯秋油增味提鮮。據筆者統計《隨園食單》共計有326道菜,其中62道加了秋油,占比19%。

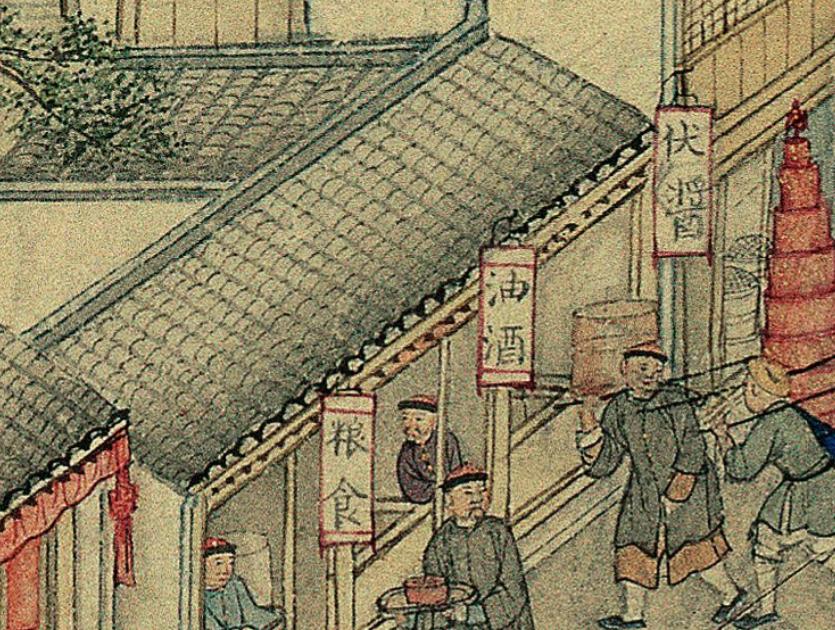

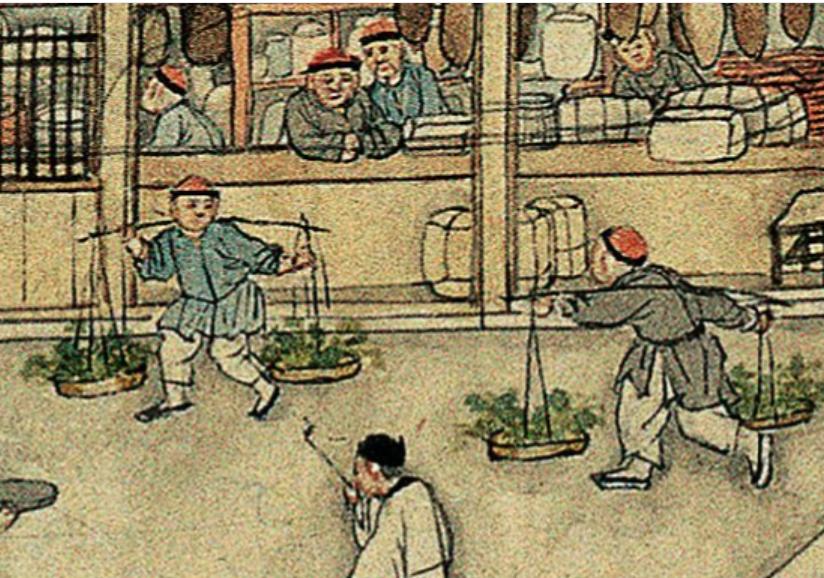

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

直到今天,母油依然是蘇州人的最愛。每到深秋,當地人就早早到手工作坊買最純正的第一茬醬油。

船:蘇菜底色,時代嚴選

母油船鴨里面的“船”指的是船菜。蘇州船菜分廣義與狹義兩種,廣義指漁家日常菜,就近取材,多為河鮮、水禽與蔬菜;狹義指在畫舫游船上設酒置宴,專門招待達官顯貴、文人墨客,兼具美食與旅游兩大功能。本文涉及的船菜特制后者。

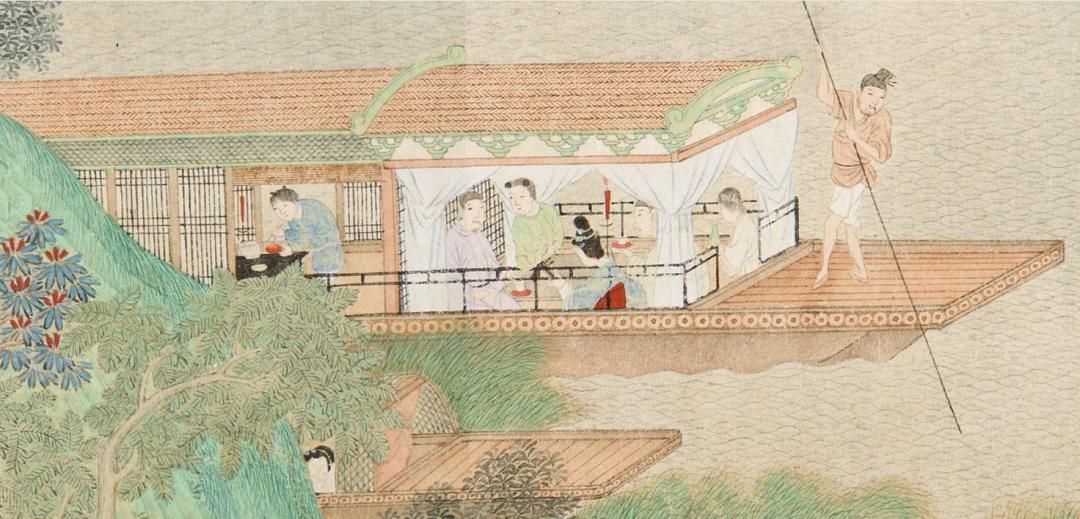

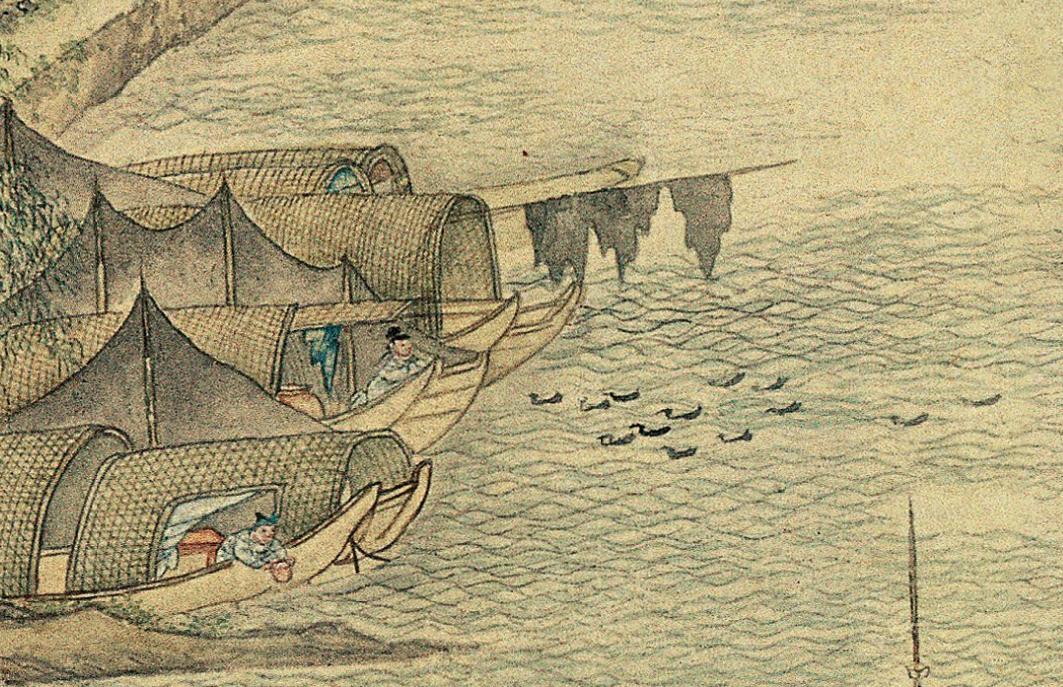

《潯陽送別圖》(局部)仇英 明 納爾遜-阿特金斯藝術博物館藏

蘇州船菜的一大特點是每一類菜都有專門的烹飪器具,葷素分開,煮雞肉的鍋絕不能放鴨肉,要保證原汁原味。現在的小飯店恨不得一個鍋能炒百樣菜,失去食材本味。袁枚就曾評價道,低水平的廚師把雞鴨魚肉放一鍋煮,讓味道混雜,失去自身特色。他還開玩笑說,雞鴨魚如果在天有靈,恐怕要到閻王爺門前告廚子的狀。

蘇州船菜的掌勺者一般為女性。船菜吃的是美食與美景,要看風景需有人撐船搖漿,男性自然承擔體力活,廚房就此由女性接手。蘇州人袁學瀾寫的民俗專著《吳郡歲華紀麗》提到船菜放在大畫舫上,里面男女混雜落座,席間有歌舞伴奏。船娘則把食材、廚具與調料等物擱在另一條船上,相伴而行。酒席與廚房分開,賓客遠離油煙,專心享受湖上景色。

圖源:蘇州廣電總臺@蘇視頻

蘇州船菜的名稱極其精致。《蘇州市志》記載了一份完整的船上宴席菜單,其中正菜有珠圓玉潤、卸甲封王、王不留行、黃袍加身、江南一品、八寶香車、紫氣東來、八仙過海等。光看菜名根本猜不到里面有什么食材,可名稱卻充滿韻味,與江南人文環境很相襯。它們有的取自民間故事,比如八仙過海;有的來源于中藥知識,比如王不留行;還有的屬于歷史典故,比如黃袍加身。借此船菜搖身一變,成為富有姑蘇文化底蘊的特色菜肴。隨著社會的變遷,如今的蘇州船菜已經來到岸上,由著名的得月樓等老字號菜館繼承與發揚。

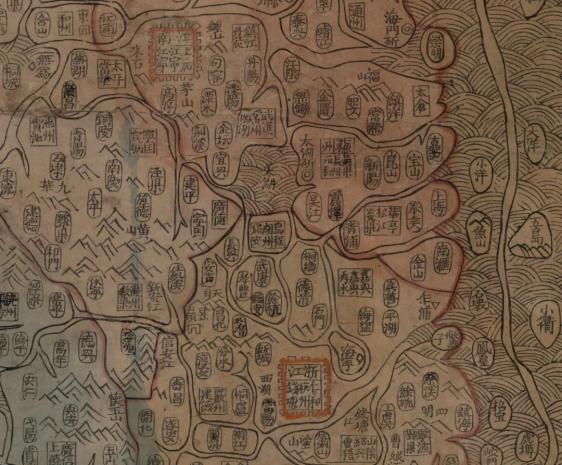

《大清一統天下全圖》局部 嘉慶二十三年(1817年) 朱錫齡

江南地區沒有高山大川的阻隔,內部的物質文化交流頻繁,蘇州有的物產,旁邊的上海、無錫等地也有,因此蘇州菜與上海菜、無錫菜沒有根本性區別,雙方的原料作法相通,無力形成特色。在此背景下,蘇州想形成特色菜系,可以采取兩種方法,或者自下而上,或者自上而下。自下而上的典型是北京,老北京特色的鹵煮原本是下層民眾吃不起肉,靠下水當替代品,它最終由下而上變成北京特色美食。

蘇州船菜則是自上而下的典型,類似軍用技術轉民用,姑蘇士紳通過精挑細選,以精致的做菜手法與富有韻味的菜名,生成船菜名單,成為蘇菜嚴選。“嚴選”一詞本是網易為貫徹“嚴選好物,用心生活”而誕生的概念。但其精神內核早就存在,船菜就屬于蘇州的嚴選,能入圍的菜品都是經過最挑剔、最細致的篩選。

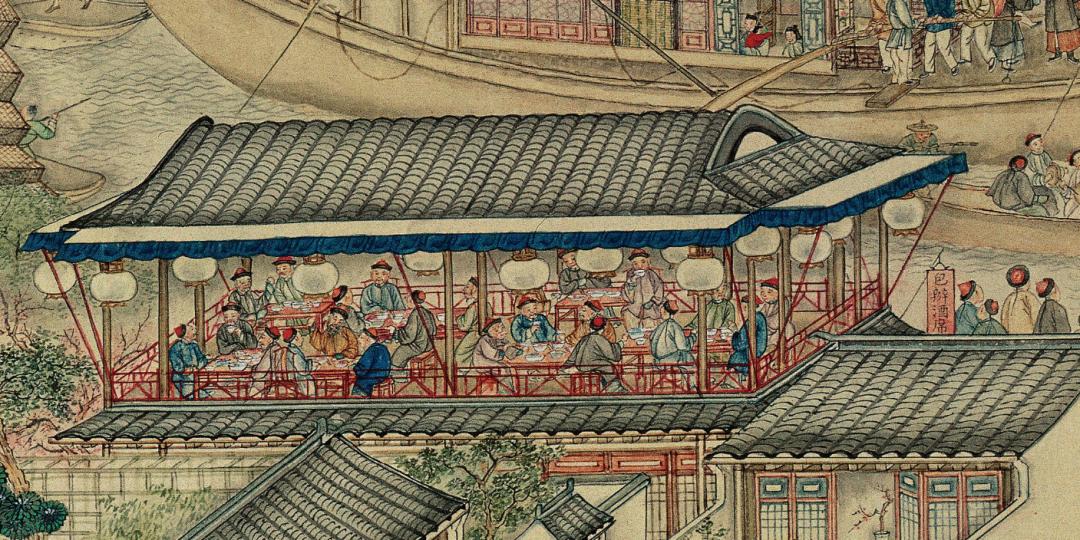

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

原本船菜不會明碼標價,完全讓客人按照心意給錢,由于顧客多為富豪士紳,財雄勢大,出手闊綽,店家收益豐厚,也帶動蘇州其他廚師學習做船菜。

蘇州船菜是蘇菜的最高標準。其菜單中很大部分是成名后,廚師特意加上的。為了不拉低船菜身價,廚師以最嚴格的標準挑選入圍菜品,只有最精致最美味的佳肴才能入選船菜之列。

鴨:得天獨厚,沉淀技藝

蘇州周邊濕地眾多,適合養鴨。唐代文人陸廣微在《吳地記》中說:“吳王闔閭曾在吳縣東南二十里遠的地方,專門建造一座小城用來養鴨。”頗為類似現代農場,開展專業化經營。唐代與春秋相隔千年,之前的史書《吳越春秋》《越絕書》都未有筑成養鴨的記載,恐怕是后人的杜撰。但其背后卻透露出,當時蘇州一地有養鴨的傳統。

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

晚唐文學家陸龜蒙是一位養鴨高手,還誕生“能言鴨”的典故。相傳陸龜蒙的鴨子被宦官打死,他欺騙對方鴨子能說話,正要進貢天子,要宦官承擔丟失貢品的責任。宦官忙拿出金銀贈送陸龜蒙,求他不要聲張。陸龜蒙解氣后告訴宦官,鴨子只會呱呱叫自己的名字。

陸龜蒙之后,蘇州的養鴨事業蒸蒸日上,小小的一只鴨子,在蘇州廚師的手中變成無上美味,可燒可烤,能醬能鹵。清代蘇州人顧祿在《桐橋倚棹錄》記載山塘街一帶的名菜,就有十四道以鴨為名:燒鴨、燉鴨、火夾鴨、海參鴨、八寶鴨、黃燜鴨、風魚鴨、口蘑鴨、香菜鴨、京冬菜鴨、胡蔥鴨、鴨羹、湯野鴨、醬汁野鴨。光聽著名字就讓人想留口水,蘇州人到底有多喜歡吃鴨子,能讓鴨子活著走出蘇州嗎?

圖源:蘇州文化旅游資訊

在眾多鴨子的作法中,母油船鴨以整只煨煮為特色。整燒似乎是蘇州菜的一大亮點。比如,流行于蘇州的爊味,采用整燒法,作為食材的雞鴨鵝各部分肉質不同,一般三煮熟三冷卻,確保全都能入味。母油船鴨的作法頗為復雜,需要經過煎、燒、煮三種烹飪方式,鴨子要大小合適,能放在小砂鍋中,經三小時的燜煮方能入味。因鴨肉脂肪含量高,易于消化吸收,適用于各類人群。

母:蘇州菜的時令本味

“母”在母油船鴨一菜中代表時間,表明該道菜適合在深秋季節端上桌。醬油是秋天頭一茬。“秋高鴨肥”,天氣轉涼時,脂肪含量高的鴨肉燉湯最是誘人。母油船鴨的菜名中,蘊涵著蘇州人不時不食的美食觀念。

中國各地都有反季節蔬菜,它們生長在大棚里面,土壤水分光照都與當地蔬菜沒有區別,在嚴冬之中吃上新鮮蔬菜對人而言是一種享受。蘇州人則有自己的看法,對于反季節的蔬菜,明顯不是特別熱衷,很多老一輩都視此為異端;當然,對于剛剛上市的蔬菜,則可以賣到比較高的價格,菜販子稱之為“頭市貨”,當地百姓的購買熱情很高,哪怕價格稍貴,過了早市基本就買不到了。當地還編寫了大量按照節氣吃東西的民諺俗語,比如最普通的毛豆,就有四月毛、五月毛、六月毛的說法。

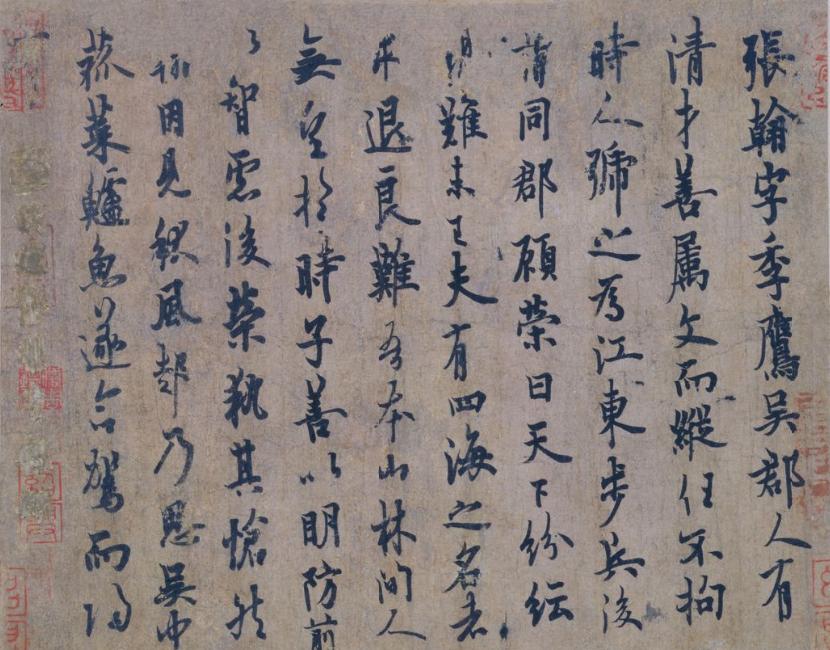

《張翰帖》歐陽詢 唐 故宮博物院藏

對時令本味的追求是蘇州飲食的精髓,蘇州人自古就有遵循時令吃飯的習慣。西晉蘇州人張翰看到秋風乍起,便想到家鄉的茭白、莼菜與鱸魚,于是辭官歸家,被人總結為“莼鱸之思”。這三樣食物并非只有在秋天才能吃到,但蘇州人講究時令,覺得秋天的茭白、莼菜長得最好,鱸魚也最肥美,本著對美食的尊重,張翰不做中央公務員編制,也要趕在秋末吃上莼菜羹、鱸魚片。這表明不時不食是刻在蘇州人基因中的傳統,屬于胎里面帶的記憶。

蘇州的“碧螺春”,名字里面就帶著時間,讓人明白春天新摘新炒才最正宗,喝起來味道最好。炎炎的夏日,蘇州人喜歡就著綠豆湯嚼薄荷餡的小方糕,清涼解熱降火。秋高氣爽之時,大閘蟹膏滿黃肥,雞頭米軟糯香甜,正是品嘗的時候。入冬天氣轉寒,溫上一壺冬釀酒,全家老小圍在一起,吃著加了豬油的咸肉菜飯,品嘗文火燜煮好的母油船鴨,有滋有味等待新的一年。

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

目前蘇州農業工作者較少,市面上的蔬菜瓜果很多來自外地,比如福建土豆、上海花菜、浙江白菜等。相對于量大價低的外來食物,蘇州人更偏愛知根知底價格略高的原產蔬果。蘇州菜市場中,本地瓜果被采光后,才輪到外地品種。這背后是蘇州民眾堅守蘇州本味,不時不食。

蘇州不時不食的飲食文化還與儒家精神相契合。孔子對吃飯講究,食物時間不對,未到季節,就不下筷子。蘇州人把剛上市的菜,叫作“頭市貨”,用來招待客人。蘇州人的時令飲食觀念博大精深,既有源自儒家的用餐文化,也有代代傳承的習慣,更有江南水鄉四季蔬菜上市的環境。

合:音韻美學與營銷妙想

蘇州很早就用醬油煮鴨,可母油船鴨的名字卻是百多年前才出現。從實到名,母油船鴨四字經過重重打磨才拼合為一。母油船鴨中的“船”字很突兀與不自然,鴨子水上能做,陸上也能做,沒必要加個“船”字。該菜的本質是用醬油燜煮鴨肉。以此推測,它原本的名稱應該是“母油鴨”。

《乳鴨圖》佚名 南宋 臺北故宮博物院藏

母油的概念出現得也很晚,是王士雄在兩百年前提出的概念,也被稱作“秋油”。袁枚在《隨園食單》中把秋油當作調味料,涉及諸多菜品,其中很多把鴨當主菜,有些用到秋油,按此來說母油鴨原本叫“秋油鴨”。

秋油鴨與母油鴨都是三字組成的詞,秋油母油只是名稱變換,未有本質上的更改。母油鴨與母油船鴨是從三字詞轉變為四字詞,字數多了,“船”字更與菜名顯得格格不入。其背后是中國的音韻美學。

《溪蘆野鴨圖》佚名 南宋 故宮博物院藏

中國的詩句源于四字句的《詩經》。它是孔子整理的先秦詩歌總集,既包含各地的鄉土民歌,相當于流行音樂,又收藏貴族正音,類似官方正統。《詩經》是中國最早的文學作品,深刻烙印在中國文化的基因里面。四字句簡潔而富有韻味,能夠傳達無窮的情感與意境,且采用兩兩斷句的方式,讀起來朗朗上口,比如《詩經》開篇的“蒹葭蒼蒼,白露為霜”,兩字一讀頗為簡單輕快。三字句則很難斷句,比如“母油鴨”可以讀成“母油,鴨”或“母,油鴨”,前者是醬油鴨,后者是雌性油膩鴨子,斷句不同產生歧義。口頭傳播中,難懂的“母油鴨”漸漸變成清楚的“母油船鴨”。

“船”字是廚師與商家的一種營銷策略。蘇州船菜是頂級菜的代名詞,象征著吳中餐飲界的天花板。母油鴨選料簡單,不像燕窩鮑魚以食材珍貴而聞名,也不像文思豆腐、寶塔肉以刀工造型而取勝,更不像紅燒河豚以拼死吃而著稱,它就是簡單的醬油燜煮肥鴨,頂多加點川冬菜、香蔥、豬肉絲作配菜,屬于家常菜,價格親民樸實無華。為了打造品牌價值,蘇州的商家就在菜名里面加“船”字,貼上船菜標簽,讓家常菜步入頂級殿堂,成為蘇州名菜。

圖源:蘇州文化旅游資訊

簡簡單單“母油船鴨”四字的背后有著中國傳統文學觀念的影響,更是商家打造蘇州餐飲品牌,塑造地方菜系的營銷策略。相對古老悠久的蘇州美食,百來歲的母油船鴨卻通過嚴選營銷,成姑蘇招牌菜,為中國營銷史留下一個上佳案例。

結 語

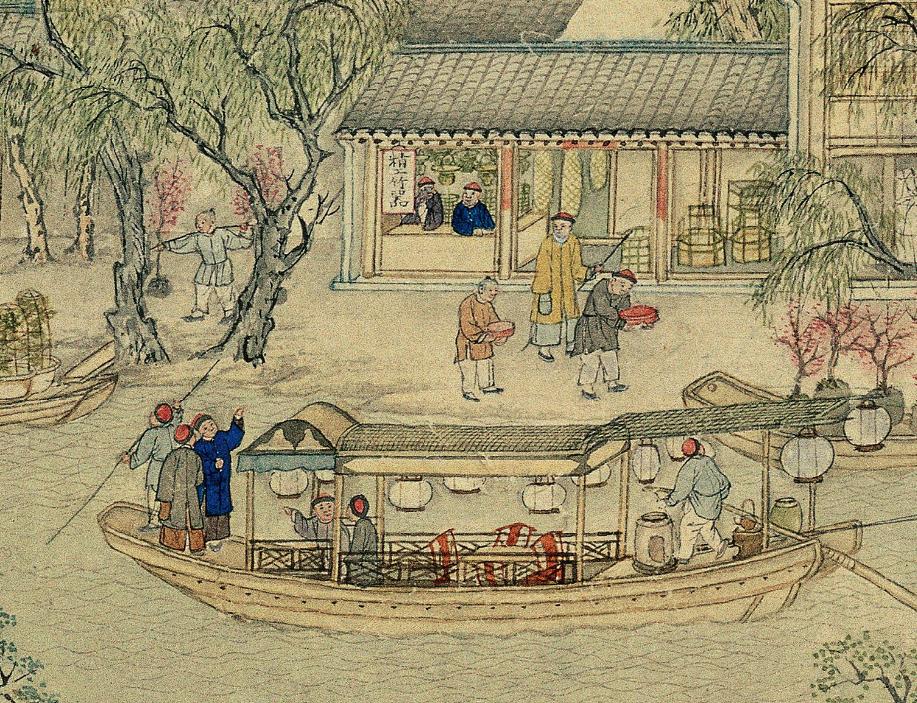

“蘇州好,載酒卷艄船。幾上博山香篆細,筵前冰碗五侯鮮。穩坐到山前。”沈朝初的這首《憶江南》,展現游客享用蘇州船菜的場景。茶幾上的博山香爐點著香料,煙氣裊裊恍如仙境,酒席前面擺放著五大碗冰塊,散發陣陣涼意。船夫艄公駕駛技藝高超,讓船平順前行,客人感覺像坐在山上一樣穩當。

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

沈朝初的《憶江南》把飲食與旅游結合在一起,為蘇州當地推動船菜文化指明方向。蘇州船菜應當與旅游路線相結合,比如正月時節“鄧尉梅花甲天下”,食客可以邊享用美味的船菜,邊欣賞漫山遍野的“香雪海”。蘇州名勝古跡太多,四季都有適合參觀的景點,讓人目不暇接,來不及安排,真是一種令人感到幸福的苦惱啊。

從母油船鴨往上一字字追溯,似乎能看到吳地民眾辛苦地釀造大豆,收獲深秋的頭茬醬油,似乎能看到作為蘇菜底色的船菜起源與誕生,似乎能看到陸龜蒙放養肥鴨,跟別人開著玩笑,似乎能看到蘇州人不時不食的美食觀念。小小的菜名中仿佛浸透著蘇州的智慧與文化,展現吳中風采。

參考文獻:

1. 劉杰:《明清蘇州菜肴烹飪技術發展及歷史影響》,蘇州大學2012屆碩士論文。

2. 趙榮光:《中國醬油的發明、工藝演進及其文化歷史流變》,《飲食文化研究》,2005年第1期。

3. 于春風:《漫談醬的歷史》,《上海調味品》,2004年第1期。

4.【清】袁枚:《隨園食單》,中國商業出版社,1984年版。

5.【清】王士雄:《隨息居飲食譜》,中國商業出版社,1984年版。

6.【唐】陸廣微:《吳地記》,江蘇古籍出版社,1986年。

肖霞:《淺談蘇州船菜文化》,《華夏文化》,2017年第2期。

7.《母油船鴨》,《保健醫苑》,2018年第10期。

8. 董敏芳,趙國明:《大運河文化帶建設背景下蘇州飲食文化思考》,《蘇州教育學院學報》,2021年第3期。

9. 曹健:《“不時不食”蘇式糕點非遺美食伴手禮制作研究》,《食品安全導刊》,2021第29期。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司