- +1

一周藝術(shù)人物|霍克尼對(duì)話皮耶羅,隋建國(guó)回顧藝術(shù)生涯

回顧一周藝術(shù)人物,英國(guó)國(guó)寶級(jí)藝術(shù)家大衛(wèi)·霍克尼以作品對(duì)話早期文藝復(fù)興時(shí)期畫家皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡。以慶祝英國(guó)國(guó)家美術(shù)館成立200周年,凸顯出美術(shù)館將藝術(shù)帶給英國(guó)及國(guó)際觀眾的歷史性和持續(xù)性意義。

在上海,加納藝術(shù)家艾爾·阿納祖“紅月背后”繼在泰晤士河畔的倫敦泰特現(xiàn)代美術(shù)館渦輪大廳落幕后,昨天來到黃浦江畔的浦東美術(shù)館;周嘯虎在碧云美術(shù)館帶來“顏料地理學(xué)”研究;汪一舟和潘微以當(dāng)代藝術(shù)表現(xiàn)對(duì)東方文化的思考。在青島,知名雕塑藝術(shù)家隋建國(guó)在家鄉(xiāng)回顧50年藝術(shù)生涯。

倫敦|藝術(shù)家大衛(wèi)·霍克尼

對(duì)話文藝復(fù)興畫家皮耶羅

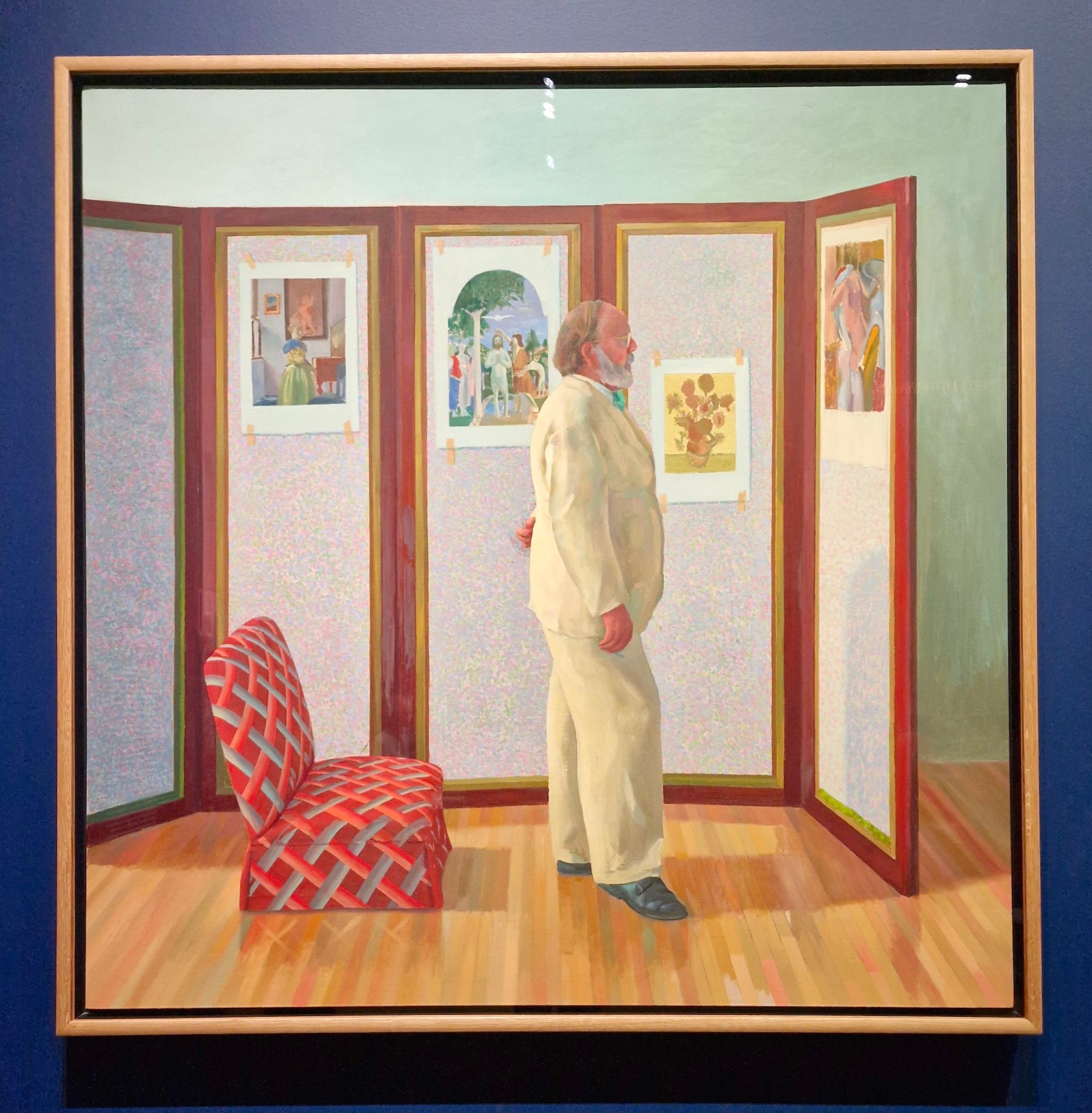

為慶祝英國(guó)國(guó)家美術(shù)館成立200周年,《霍克尼與皮耶羅:更長(zhǎng)時(shí)間的凝視》將其館藏中最古老的畫作之一與英國(guó)最著名的在世藝術(shù)家之一的作品并置展出——皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca)的《基督受洗》(約1437-1445年)的左右兩側(cè)分別陳列著大衛(wèi)·霍克尼1977年創(chuàng)作的《我的父母》和《看屏風(fēng)上的圖片》,形成了三聯(lián)畫的形式。這種藝術(shù)家的配對(duì)不僅突顯了美術(shù)館將藝術(shù)帶給英國(guó)及國(guó)際觀眾的歷史性和持續(xù)性意義,還展示了其作為當(dāng)代藝術(shù)家資源的重要作用,強(qiáng)調(diào)了它在當(dāng)代藝術(shù)中的核心地位。

《霍克尼與皮耶羅:更長(zhǎng)時(shí)間的凝視》展覽現(xiàn)場(chǎng),左為皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡(的《基督受洗》(約1437-1445年;右為大衛(wèi)·霍克尼1977年創(chuàng)作的《我的父母》。

在展覽前言中,館長(zhǎng)加布里埃爾·費(fèi)納爾迪引用了霍克尼對(duì)館藏的長(zhǎng)期熱愛和利用,稱這是此次展覽的靈感來源,并鼓勵(lì)人們來美術(shù)館進(jìn)行“更長(zhǎng)時(shí)間的凝視”。

作為早期文藝復(fù)興時(shí)期畫家,皮耶羅雖然在單點(diǎn)透視法的創(chuàng)新上有所探索,但相比運(yùn)用透視技巧相對(duì)成熟的拉斐爾、達(dá)芬奇等大名鼎鼎的藝術(shù)家,他的宗教畫作對(duì)大眾想象力的影響似乎要小得多。然而,通過此次展覽的對(duì)比,顯示了藝術(shù)史是一個(gè)不斷發(fā)展的影響鏈條。霍克尼不僅在兩幅作品中直接借鑒了皮耶羅的《基督受洗》,還將其以復(fù)制品的形式嵌入場(chǎng)景中的墻上。同時(shí),他強(qiáng)調(diào)了把明信片和照片作為學(xué)習(xí)工具的重要性。

大衛(wèi)·霍克尼作品《看屏風(fēng)上的圖片》

主策展人蘇珊娜·艾弗里-奎什在講座中指出,這三幅畫作被掛在同一水平線上,強(qiáng)調(diào)了透視法的平行關(guān)系。確實(shí),霍克尼對(duì)空間的處理呼應(yīng)了皮耶羅的表現(xiàn):簡(jiǎn)單的室內(nèi)物品(如屏幕、椅子或傾斜的鏡柜)在構(gòu)圖上起到了類似的結(jié)構(gòu)功能,營(yíng)造出景深的幻覺。同樣,皮耶羅在人物表現(xiàn)中使用了不透明蛋彩畫,帶來了平面、線性效果,而霍克尼在表面造型上的處理也與此相呼應(yīng),這與后期文藝復(fù)興藝術(shù)中占主導(dǎo)地位的油畫技法——暈涂法(sfumato)形成鮮明對(duì)比。展覽將持續(xù)至10月27日。(黃松/編譯)

青島|雕塑家隋建國(guó)

跬步與徘徊,在家鄉(xiāng)青島回顧50年藝術(shù)生涯

9月28日,知名雕塑藝術(shù)家隋建國(guó)50年大型回顧展“跬步與徘徊:隋建國(guó) 1974-2024”在青島西海美術(shù)館開幕。

藝術(shù)家隋建國(guó)在展覽現(xiàn)場(chǎng)

隋建國(guó),1956年生于山東青島,1984年畢業(yè)于山東藝術(shù)學(xué)院美術(shù)系,獲得學(xué)士學(xué)位,1989年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院雕塑系,獲得碩士學(xué)位。現(xiàn)居住和工作在北京,為中央美術(shù)學(xué)院資深教授。隋建國(guó)在自己四十多年的藝術(shù)實(shí)踐中對(duì)創(chuàng)作觀念、作品形式、媒介選擇、時(shí)空經(jīng)驗(yàn)等多個(gè)方面都有深度理解和認(rèn)識(shí)。

據(jù)悉,此次展覽是隋建國(guó)五十年藝術(shù)生涯的回顧,梳理、呈現(xiàn)藝術(shù)家創(chuàng)作的延續(xù)與轉(zhuǎn)折、藝術(shù)線索的演進(jìn)和突變、方法與思想的砥礪與淬煉之外,亦展現(xiàn)其自1974年以來的手稿、日記、草圖、雕塑小稿等。

隋建國(guó)的早期作品大多色調(diào)深沉、質(zhì)地粗糲、體量巨大,給人以沉重之感,仿佛藝術(shù)家試圖以此來回應(yīng)歷史的沉重,并將自己的內(nèi)心狀態(tài)注入雕塑形式中,成就了一種獨(dú)特而真實(shí)的藝術(shù)身份。

在1號(hào)展廳,兩件大型裝置分立展覽入口和出口處附近,一為序曲,一為尾聲,于呼應(yīng)中揭示出時(shí)間的洪荒之力。這一幕亦是藝術(shù)家使命的比喻:以易朽之軀與時(shí)間對(duì)話,于瞬時(shí)中探問永恒。

而在3號(hào)展廳,里面的所有作品全部來自“中國(guó)制造”。它們所體現(xiàn)出的不僅是藝術(shù)家對(duì)中國(guó)作為世界工廠的批判性思考,也是在多元的文化背景下對(duì)于當(dāng)代創(chuàng)作者角色的內(nèi)在反思。這一系列的最后一件作品創(chuàng)作于2008年,位于西海美術(shù)館出口處的戶外空間:一個(gè)切割出“中國(guó)制造”字樣的紅色集裝箱,與遠(yuǎn)處的大海遙相呼應(yīng)。

“跬步與徘徊:隋建國(guó) 1974-2024” 2號(hào)展廳“生命激情1987-1996”展覽現(xiàn)場(chǎng)

之后的4號(hào)展廳的作品通過時(shí)基媒介(如錄像)來展示雕塑與時(shí)間的關(guān)系。展廳中央的多屏幕裝置《大提速》探討了多重的時(shí)間性:它呈現(xiàn)了列車實(shí)際運(yùn)行的速度,也喻示著中國(guó)飛速發(fā)展的大背景。而在《盲人肖像》的序列中,他蒙上眼睛捏制小型泥團(tuán),持續(xù)了一年之久。這一試驗(yàn)的目的是盡可能從雕塑家的技術(shù)能力、手感記憶和以造型為導(dǎo)向的創(chuàng)作習(xí)慣中解放出來,尋找一條新路,借助偶發(fā)和即興,探尋人類與自然界(泥土)之間的原初關(guān)聯(lián)。

“跬步與徘徊:隋建國(guó) 1974-2024” 懸廳“具身之力 - 2008年至今”展覽現(xiàn)場(chǎng)

在展廳上方,懸浮著高達(dá)十二米的立方體支架結(jié)構(gòu),內(nèi)中匯集了五十件冷灰色雕塑,共同構(gòu)成《云山》(2024)。這些雕塑單體由光敏樹脂制作,表面密布藝術(shù)家的掌紋;它們的原型是藝術(shù)家日常摸索中的泥團(tuán),經(jīng)過精確掃描放大3D打印而成,意在傳達(dá)一種數(shù)字化的“云”的觀念。這個(gè)虛擬的云,也和藝術(shù)家在五十年前追摩石濤《云山》的精神呼應(yīng)。石濤在畫作上題了陶潛的詩(shī)句“遙遙望白云,懷古一何深。”

新作系列《壺與鏡》集中討論了雕塑與世界、實(shí)在與“虛空”的關(guān)系,它集中了藝術(shù)家過去十年來對(duì)于雕塑本體的領(lǐng)悟和探索。這里展出的作品構(gòu)成了本次回顧展的尾聲,觀眾由此可了解隋建國(guó)近期的創(chuàng)作理念,以及藝術(shù)與文化的傳統(tǒng)在其中扮演的角色。展覽將展至2025年2月28日。(整理/陸林漢)

上海|加納藝術(shù)家艾爾·阿納祖

泰特項(xiàng)目“紅月背后”開啟首次全球巡展

2024年9月30日,浦東美術(shù)館與泰特美術(shù)館的最新合作項(xiàng)目“艾爾·阿納祖:紅月之后”在浦東美術(shù)館正式開啟首次全球巡展。這件由加納藝術(shù)家艾爾·阿納祖所創(chuàng)作的宏偉裝置分三幕呈現(xiàn)。

“艾爾·阿納祖:紅月之后”展覽現(xiàn)場(chǎng),??浦東美術(shù)館,2024,攝影:Alessandro Wang

傾瀉而下的金屬懸掛物不僅重塑了浦東美術(shù)館中央展廳,同時(shí)也首次運(yùn)用了入口的大廳空間。本次展覽最初為倫敦泰特現(xiàn)代美術(shù)館2023至2024年的“現(xiàn)代委托”項(xiàng)目構(gòu)思并創(chuàng)作,名為“艾爾·阿納祖:紅月背后”。

作為當(dāng)今最有影響力的藝術(shù)家之一,艾爾·阿納祖曾在2015年第56屆威尼斯雙年展上榮獲終身成就金獅獎(jiǎng)。“艾爾·阿納祖:紅月之后”是浦東美術(shù)館自開館以來所舉辦的規(guī)模最大的裝置展。整個(gè)裝置由數(shù)以萬計(jì)的被重新利用的瓶蓋和金屬碎片構(gòu)成。它們經(jīng)過手工揉捏、碾壓,并用銅線巧妙串聯(lián),形成兼具靈活性和適應(yīng)性的獨(dú)特組合,帶來崇高的視覺沖擊。這些起伏、變幻的形式構(gòu)成了藝術(shù)家迄今為止最大的作品,貫穿于美術(shù)館廣闊的內(nèi)部空間中,它們不僅映射出人類歷史的深遠(yuǎn),還喚起了自然界的原始力量。

“艾爾·阿納祖:紅月之后”第一幕《浪》

“艾爾·阿納祖:紅月之后”中的三幕分別為:《浪》、《世界》和《墻》。其中《浪》專為浦東美術(shù)館的特定場(chǎng)域重新設(shè)計(jì),呼應(yīng)著美術(shù)館的濱水建筑及其處于黃浦江優(yōu)雅彎角的地理位置。新構(gòu)思的靈感源自阿納祖所用材料的海上之旅——從加納到英國(guó),再到中國(guó),回應(yīng)著繁忙的港口文化。第二件雕塑《世界》由多層構(gòu)成,似乎暗示了一組松散的人類形象。

“艾爾·阿納祖:紅月之后”第三幕《墻》

在阿納祖的《墻》中,一面巨大的黑色編織物從地面直沖天頂。底部堆積成池的金屬向上涌起,宛如翻騰的海浪和巖石的峰頂。在這面黑墻的背后,一座覆蓋著多彩馬賽克的閃閃發(fā)光的銀色建筑展現(xiàn)于眼前。當(dāng)黑色與色彩斑斕的線條與波浪相遇,全球各種文化的碰撞和身份混合的主題在此回響,這也是阿納祖希望觀眾通過整個(gè)裝置作品去思考的議題。(文/黃松)

上海|藝術(shù)家周嘯虎

《無盡相》中的“顏料地理學(xué)”

9月26日,周嘯虎最新個(gè)展《無盡相》在上海浦東碧云美術(shù)館舉行。“無盡相”典出《維摩詰所說經(jīng)?不二法門》,象征著顏料的物性循環(huán)與其精神層面的無盡性,也契合著其過往作品對(duì)社會(huì)眾生相以及永續(xù)、“控制鏈”等議題的長(zhǎng)期關(guān)注。

周嘯虎在展覽現(xiàn)場(chǎng)

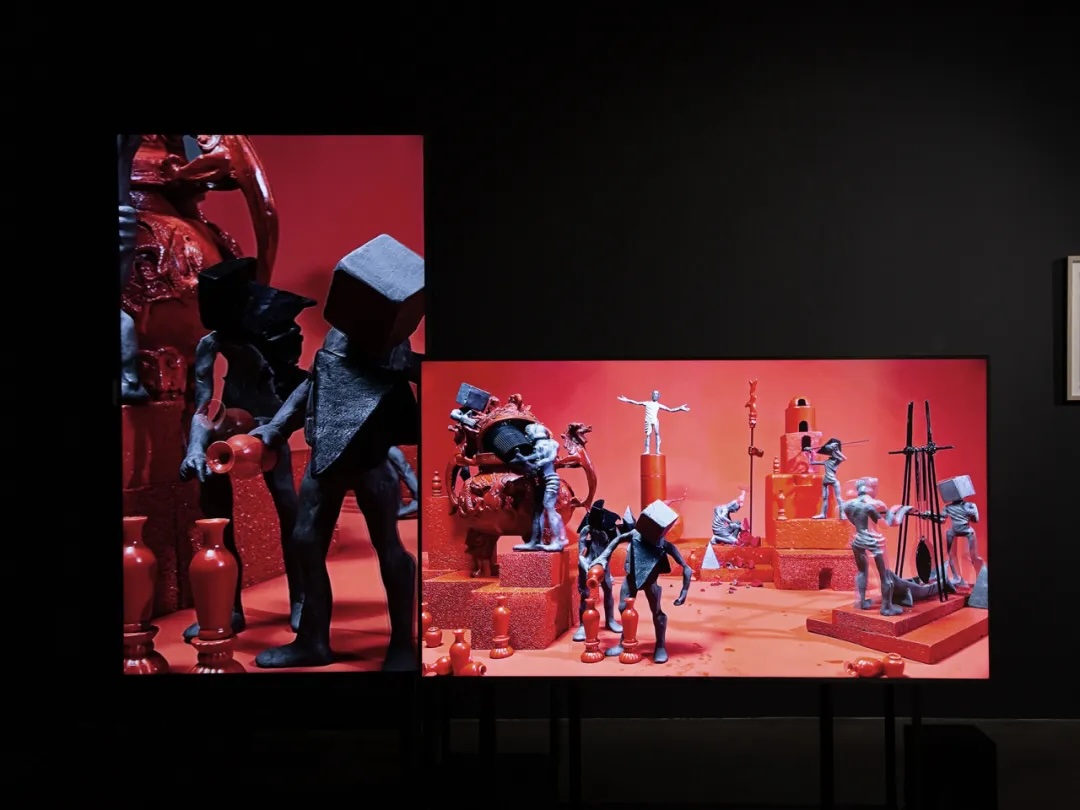

作為由周嘯虎發(fā)起的持續(xù)性項(xiàng)目“顏料地理學(xué)”的首次階段性個(gè)展,藝術(shù)家以朱砂與青金石為切入點(diǎn),不禁令人回溯至新疆克孜爾與敦煌的佛教石窟壁畫,那幾乎是這兩種古老礦物質(zhì)顏料在中國(guó)境內(nèi)最早的相會(huì),這也正是展覽名“無盡相”的由來。對(duì)于周嘯虎而言,“無盡相”不僅象征著顏料物質(zhì)的循環(huán)與其精神層面的無盡性,也契合了他過往作品中對(duì)社會(huì)眾生相、永續(xù)議題以及埃舍爾悖論空間等的長(zhǎng)期關(guān)注。該展的作品共囊括三個(gè)系列,動(dòng)畫與裝置《坎離之象》系列、點(diǎn)陣?yán)L畫系列以及早期黏土動(dòng)畫《詞語鏈》。

《辰砂?丹術(shù)&瓦罕走廊》 點(diǎn)陣?yán)L畫+動(dòng)畫裝置,尺寸可變,2024

新作《坎離之象》系列的主體媒介為黏土定格動(dòng)畫,兼及動(dòng)畫復(fù)合繪畫、雕塑的綜合媒介裝置。“坎離之象”出自《易經(jīng)》中的兩個(gè)卦象——“坎卦”和“離卦”,分別代表了水和火,結(jié)合起來形成了陰陽調(diào)和、動(dòng)態(tài)平衡的象征。而“朱砂”作為火性物質(zhì),象征陽性和生命力。

《坎離之象No.1?辰砂》 黏土定格動(dòng)畫,雙頻, 4K, 6’15”,2024.

周嘯虎是中國(guó)視頻動(dòng)畫的先鋒人物。他1960年生于中國(guó)常州,畢業(yè)于四川美術(shù)學(xué)院,現(xiàn)生活工作于上海。自1998年起,周嘯虎開始用計(jì)算機(jī)進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作,試驗(yàn)定格動(dòng)畫、視頻裝置等。作品自由跨越多種藝術(shù)媒介,涉及動(dòng)畫、視頻裝置、雕塑、繪畫和行動(dòng)藝術(shù)項(xiàng)目等。他也致力于推動(dòng)綜合藝術(shù)的能量劇場(chǎng),以泛現(xiàn)成品和“自動(dòng)寫作”作為方法論,拓展藝術(shù)疆域和人類學(xué)觀察。他的標(biāo)志性風(fēng)格是在影像和真實(shí)物體間創(chuàng)造出不同的圖像層次,他的作品反映了數(shù)字時(shí)代中,歷史在其特定細(xì)節(jié)可能被放大、誤讀和遺漏的情況下是如何被記錄的。此次展覽策展人為陸蕾平,展覽將持續(xù)至11月2日。(整理/黃松)

上海|汪一舟&潘微

以當(dāng)代藝術(shù)表現(xiàn)對(duì)東方文化的思考

9月28日,“見山:汪一舟個(gè)展”與“遷徙中的書寫——潘微藝術(shù)展”在上海寶龍美術(shù)館開幕。兩個(gè)展覽分別呈現(xiàn)了汪一舟與潘微多年來在藝術(shù)上的探索。

汪一舟(左)潘微(右)

汪一舟,1968年出生于江蘇,現(xiàn)居上海。他幼承家學(xué),學(xué)習(xí)中國(guó)書法、中國(guó)畫與古代文學(xué),進(jìn)入大學(xué)后主攻油畫專業(yè),目前作品以多種媒介和手段傳達(dá)其藝術(shù)精神。藝術(shù)家用三十多年時(shí)間潛心研究中國(guó)上古文明和哲學(xué)的起源,這引領(lǐng)他以簡(jiǎn)單的線條和色彩和人文思想貫徹于作品中。在此次展覽中,汪一舟希望通過不同維度和創(chuàng)作語言探討當(dāng)代語境下對(duì)中國(guó)文化以至于廣義的東方文化的深刻思考。

“見山:汪一舟個(gè)展”展覽現(xiàn)場(chǎng)

而潘微,則于1990年前往日本留學(xué)并從事文化藝術(shù)交流活動(dòng),在那里,他出于對(duì)漢字造型結(jié)構(gòu)的迷戀,使得甲骨鐘鼎、秦磚漢瓦、真草隸篆等各種漢字書體成為其創(chuàng)作之初的基本視覺符號(hào)。他對(duì)單個(gè)漢字進(jìn)行拆解后,不斷地嘗試用碎片化的部首和筆畫進(jìn)行重新組合,再開始層層地疊加,書寫到最后的圖式已經(jīng)疏離和消解了書法的本體,轉(zhuǎn)而進(jìn)入了抽象藝術(shù)更為寬廣的視覺領(lǐng)域。

“遷徙中的書寫——潘微藝術(shù)展”展覽現(xiàn)場(chǎng)

他說,“在書寫的過程中,我認(rèn)為可以通過線條來表達(dá)復(fù)雜而豐富的思想感情,用抽象的形式,把時(shí)間、空間的觀念綜合表現(xiàn)為一種抽象的精神。其實(shí)書寫動(dòng)作的每一筆都是很抽象的,粗細(xì)、快慢、疏密、頓挫,會(huì)產(chǎn)生出一種特殊的節(jié)奏,流露出對(duì)抽象視覺語言的表現(xiàn)和深化,進(jìn)而傳遞出一種自身的由內(nèi)而外的狀態(tài)。”。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司