- +1

策展手記|九五新民 何以不老——關于《林放不老》

2024年9月9日,是中國大陸連續出版時間最久的報紙——新民晚報創刊95周年的紀念日,當日,“林放不老——趙超構手跡暨《延安一月》出版80周年展覽”在中國近現代新聞出版博物館舉辦,展覽通過大量第一手的原版書、手稿、文獻、攝影等展現趙超構先生的生平故事、道德文章,也呈現了郭沫若、趙樸初、王蘧常、啟功等名人的墨寶。本文為“林放不老”展覽的策展人手記,講述了展覽策劃前后的往事。

只一分鐘,“林放不老”四個字,便躍入腦中。這,大概是我平生起標題最快的一次。

7月初,新民晚報總編輯繆克構跟我說:“95周年報慶,報社要辦一個‘趙超構手稿手跡展’,你來做策展人。”我一口答應。

趙超構先生,著名報人、雜文家,新民晚報老社長,筆名林放。他的辦報思想,不僅是新民晚報的精神支柱,也是全中國晚報、都市報奉為圭臬的法寶。

新民報,1929年9月9日創刊于南京,至今,95周年。因此,展覽的開幕日子,肯定是9月9日。準備時間,只有區區兩個月。這,實在是太短了。

今年,恰逢新中國成立75周年,9、10月上海各大展館幾無空檔。好在,我十分鐘意的中國近現代新聞出版博物館的領導慨然相助,將常設的音像館臨時讓給我們。

展廳敲定,準備工作正式啟動。此時,距開展,已不足兩個月。

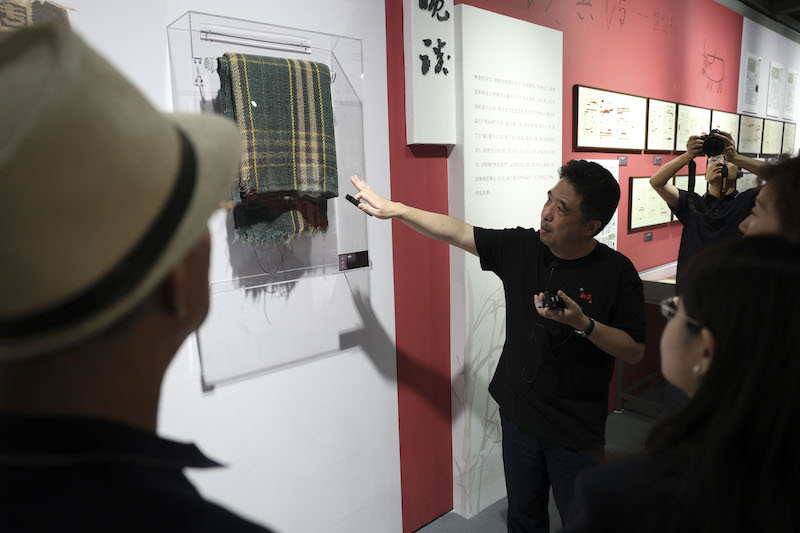

策展人李天揚導覽

每個人都覺得,新民晚報辦的展,放在新聞出版館,再合適也不過了。但是誰也沒想,后面會有神奇的事情一再發生。兩家合辦,乃“天作之合”。

先說展覽的基礎。因為種種原因,新民晚報社的收藏可以說是“片紙無存”。但我也不算是“空空道人”,展覽是有“基本盤”的,分四大塊:其一,趙超老1991年的“未晚談”手稿二十余篇,存上海市檔案館;其二,趙超老致孫子信十余通,存趙超構研究者富曉春處;其三,家屬捐給家鄉文成縣博物館的一批趙超老的生前用品;其四,趙超老的攝影作品。

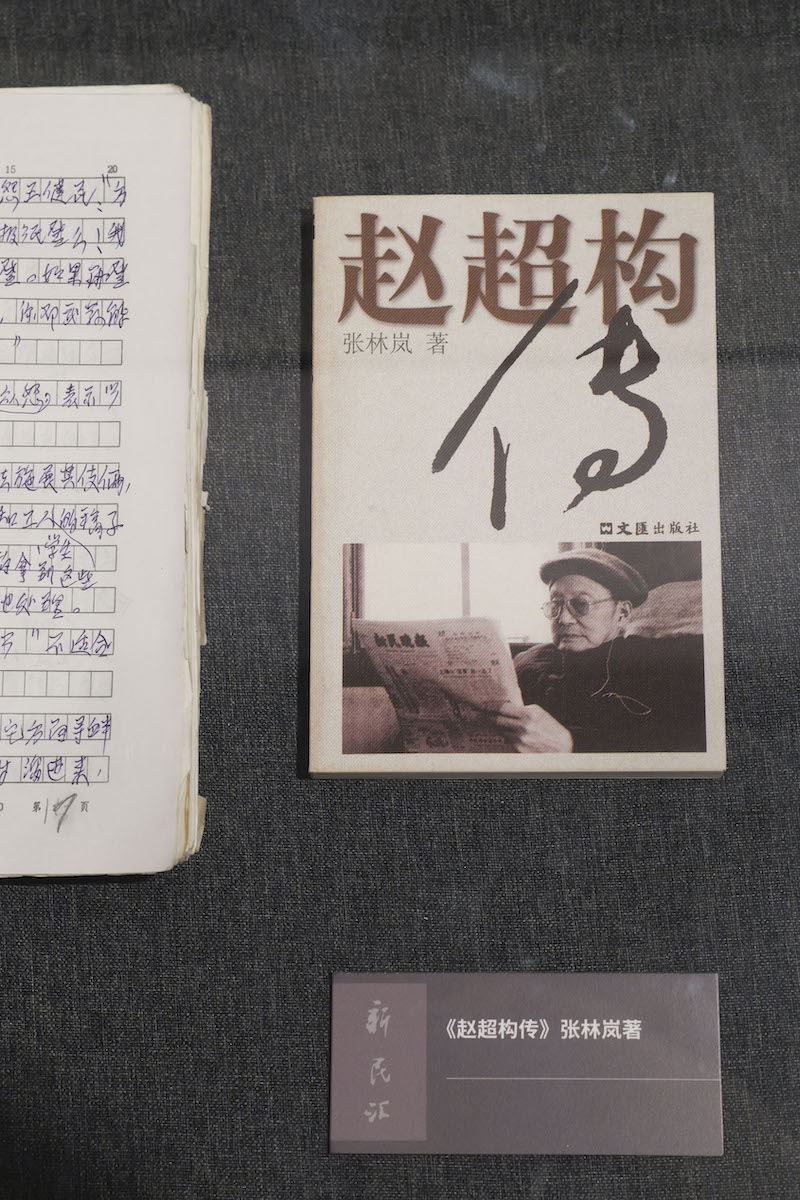

《趙超構傳》張林嵐著

這樣的基本盤,雖然略顯單薄,但大致可以構成一個展了。根據這四部分東西,我把展覽分成“未晚談”“尺牘情”“光影間”“百姓家”“新民匯”五個章節,這樣的脈絡、邏輯,自以為甚好。但我沒想到,后來會冒出一個新的章節,并后來居上,在首位,即“延安行”。

故事就從這個章節開始講起:

為延安的一月

因相關法律規定,檔案館的藏品不能出館。因此,基本盤里的手稿部分,只能用復制件展出。這是很遺憾的事情。作為博物館控,我深知,對觀眾而言,進博物館想看的,永遠是真跡,是文物。于是,我定下了“真跡要超過,甚至要遠遠超過復制件”的目標。雖然,這不容易。

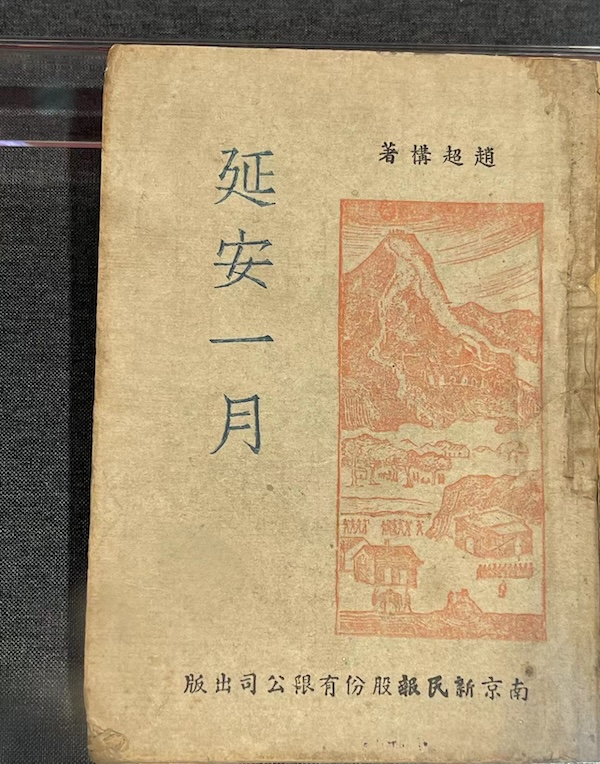

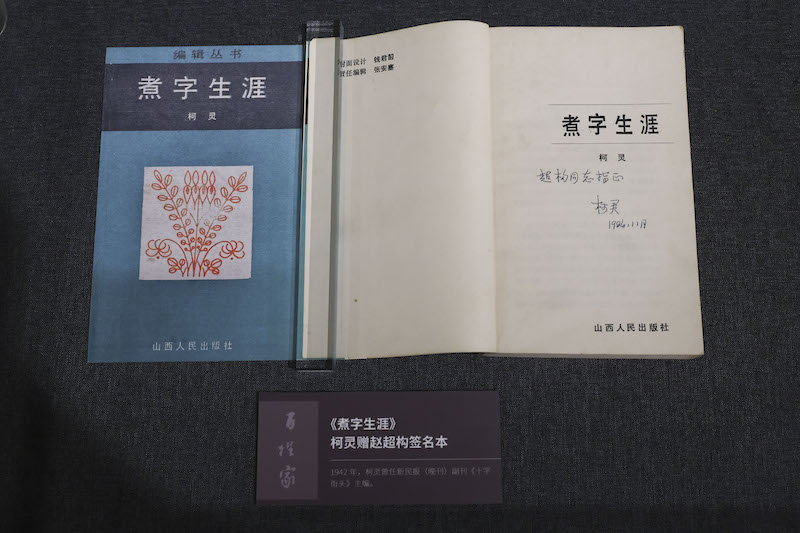

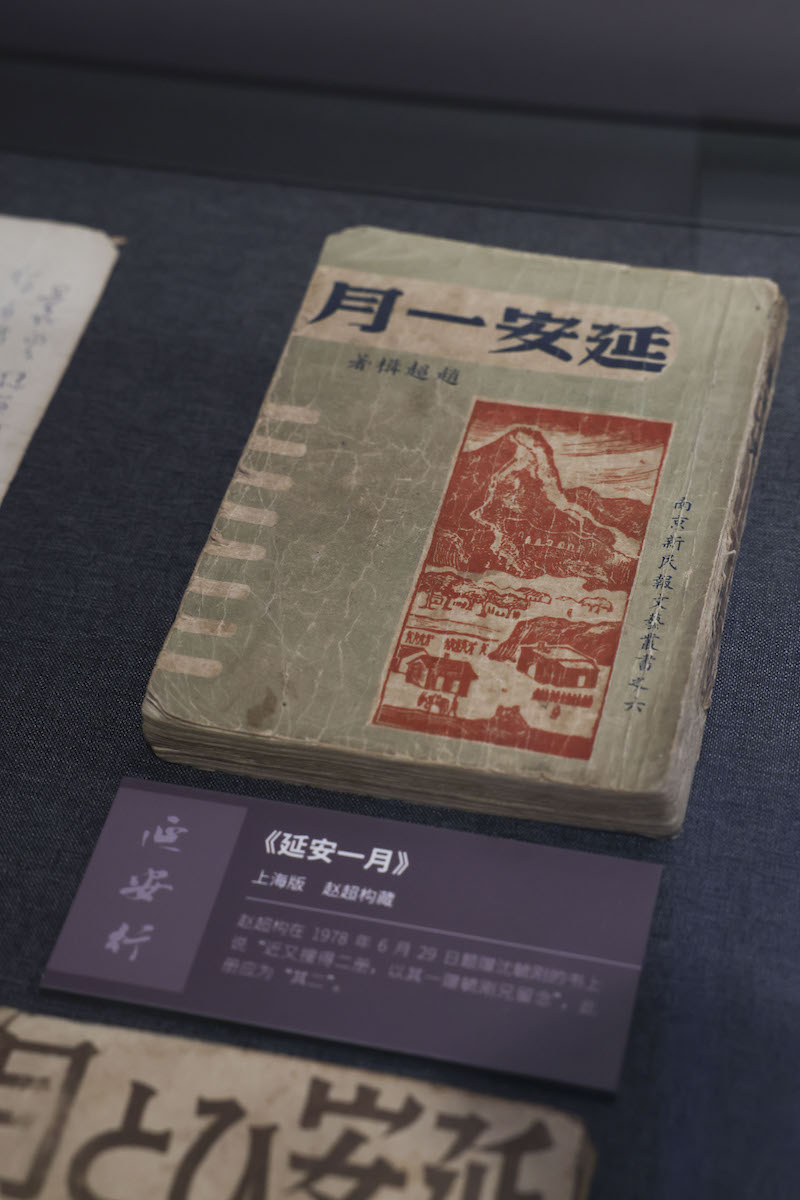

我拿到的第一件文物,就是《延安一月》。這本書,是趙超構先生的傳世名作。從某種意義上說,因為這本書,才有后來的趙超構和新民晚報。這本書,我們常見的是1946年出版的上海版。在新民晚報的報史長廓,在上海電視臺拍攝的紀錄片《趙超構》里,出現的都是上海版的書影。上海版《延安一月》并不難尋。但我拿到的這件,很珍貴,是趙超老題贈給新民晚報原副總編輯沈毓剛先生的。書,是新民晚報原副總編輯嚴建平老師提供的。

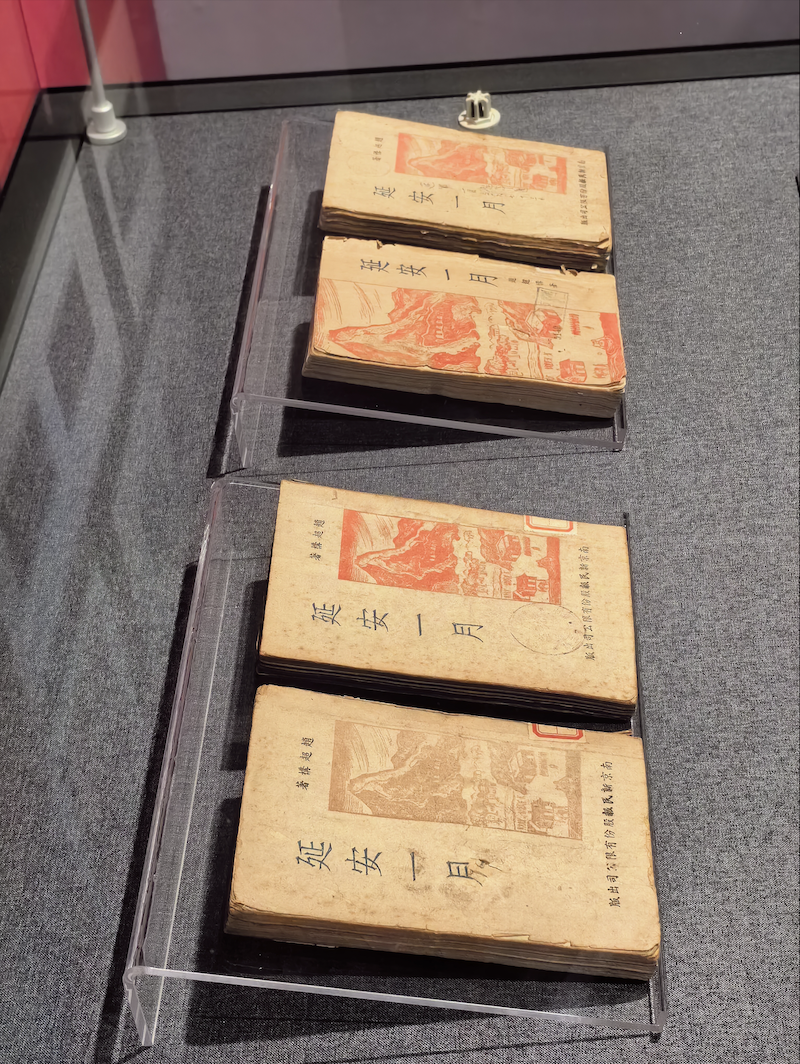

《延安一月》初版本

很巧,沈先生的后人決定把沈先生收藏,捐贈給中國近現代新聞出版博物館。而嚴老師為沈先生編了一本《其佩文存》,新近由文匯出版社出版。沈先生家人覺得,這本《延安一月》跟新民晚報有關,就挑出來,送給了嚴老師。趙超老在扉頁上題:“曩曾保留舊作《延安一月》一冊,以作自我解剖之用。久已散失,近又搜得二冊,以其一贈毓剛兄留念。 超構 七八年六.廿九日”。到了1978年6月,雖已走出“文革”,但三中全會還未開,改革開放的發令槍還沒打響,短短數十字的題詞中有鮮明的時代特征。嚴老師最近在《趙超老與“夜光杯”》一文中提到了這本書,他說:“題簽的語境,自然還有著那個年代的特點,但從贈書這一舉動來看,趙超老是無愧舊作的。”這樣的分析,很貼切。嚴老師在文章結尾時表示,“在《新民晚報》即將迎來創刊95周年之際,我想把趙超老贈送沈先生的《延安一月》簽名本轉贈給報社”,并希望“報社的青年人能記得以趙超老為代表的晚報前輩,實現他們的愿景:長江后浪推前浪,一代更比一代強”。

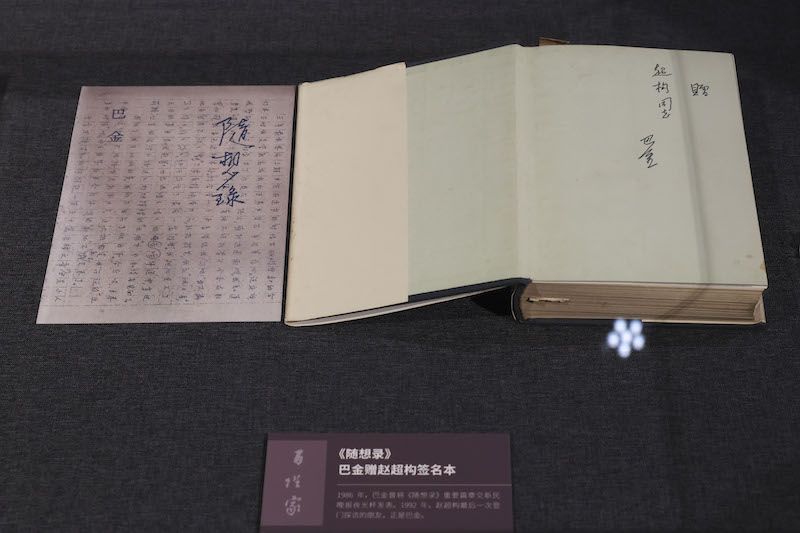

巴金贈趙超構簽名本

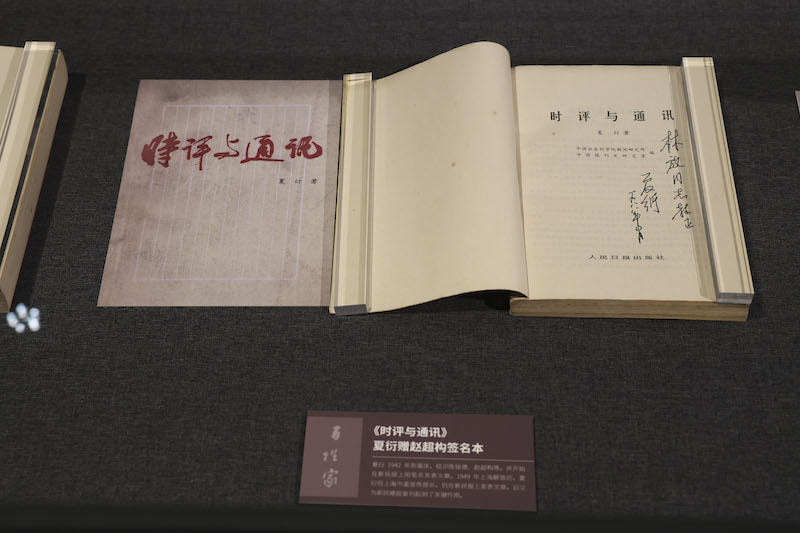

夏衍贈趙超構簽名本

柯靈贈趙超構簽名本

趙超老說,“搜得二冊,以其一贈毓剛兄”,那,“其二”在哪里呢?是送人,還是自存?

為了辦這個展,繆克構總編輯、新民晚報總編輯辦主任吳強兄和我三人,數次來到吳興路,拜訪趙超老的女婿陳舜勝教授。這里,也是趙超老晚年最后的居所,家里,還有許多他的遺物。陳教授低調、可親,放手讓我們從書架上翻閱趙超老的藏書,我找到了巴金、夏衍、葉圣陶、柯靈、徐鑄成、趙家璧、陸詒、公今度等名家題贈趙超老的簽名本。我還把趙超老的三大本像冊帶回報社細細挑選。在一個塵封已久的紙箱子里,我看到一個很舊的信封,打開一看,是兩冊《延安一月》,一為上海版,一為日文版。原來,這“其二”,趙超老自己珍藏著。

《延安一月》上海版 趙超構藏

《延安一月》日文版

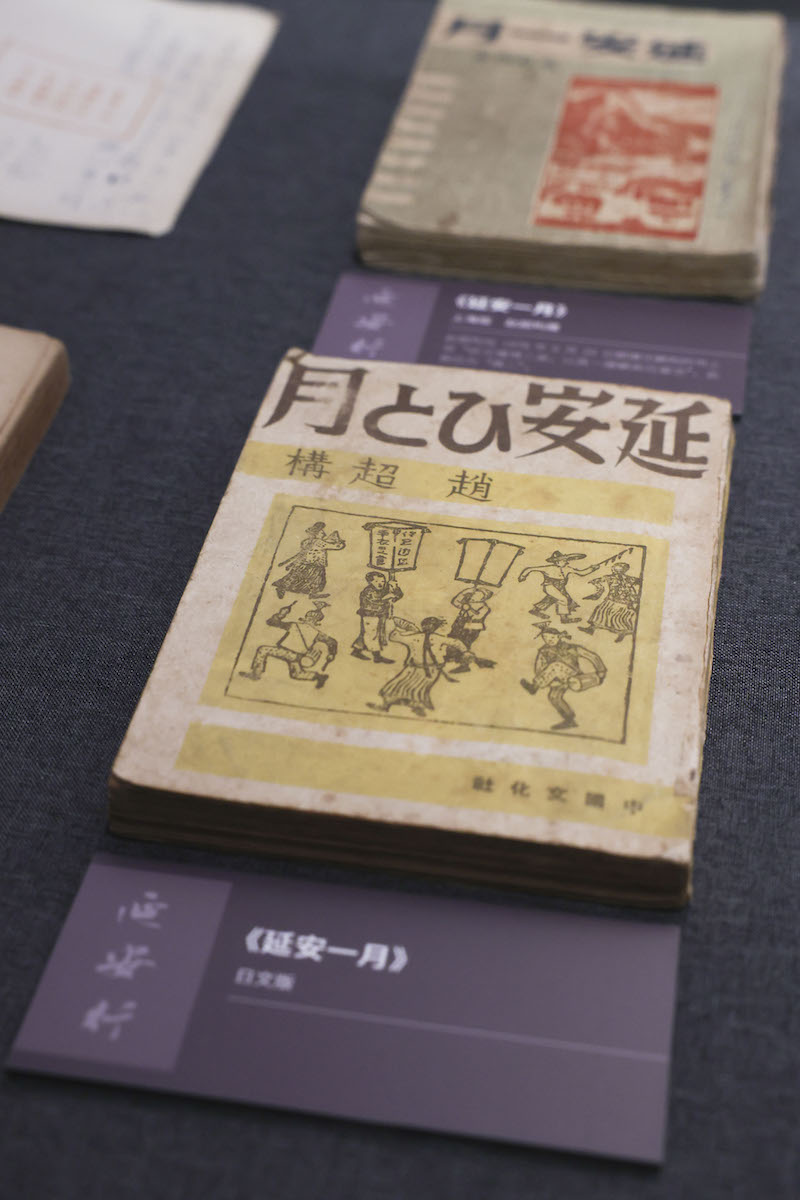

有了這三本書打底,我不由想到,《延安一月》最早是在重慶出版的。重慶版長什么樣呢?我向同事沈琦華兄請教。他的民國版本收藏,在上海是數一數二的。他聽了我的問題,一愣神,說,不曉得,我回去尋尋看。過了兩天,他真的拿來一本重慶版的《延安一月》。大藏家,名不虛傳啊。他還說,我已經考證過了,重慶版印過三次,初版和三版封面一樣,二版的封面,把版畫放大了。在孔夫子網上,有二版、三版,三版要貴很多,一版沒有。孔網上有,就不難,不幾天,二版來到報社。就缺初版了。琦華兄向上海圖書館的朋友一打聽,他們館藏里有。我們馬上啟動借展程序。既然我們集齊了所有《延安一月》的老版本,而今年又是《延安一月》發表和出版80周年,我提出增加“延安行”一章。繆克構總編首肯,又決定將“延安行”作為展覽首章,把展覽副題由“趙超構手稿手跡展”改為“趙超構手跡暨《延安一月》出版80周年展”。

要單獨做一個章節,光有幾本書,是不夠的。我在趙超老的相冊里找到了幾張他訪問延安的合影。這些合影,多次發表過,在報史長廓里也有,但令我興奮的是,我在兩張照片的背面,發現了趙超老的題字。其一:“44年訪問延安 毛主席、朱德總司令接見中外記者團,朱德后面是趙超構”;其二:“1944年訪問延安 二排右起第二人為趙超構”。有了珍貴的手跡,眼熟的照片立刻變得不尋常了。

1944年,毛澤東、朱德、周恩來等與中外記者合影,朱德后面為趙超構

還能有什么展品呢?我想到了連載《延安一月》的重慶新民報,它們和《延安一月》初版本一樣珍貴。問上圖,沒有。通過重慶的同行問重慶圖書館,他們倒是有的,但短時間內要把它們借到上海來展出,可能性很小。但我們還是準備去一次重慶,拿不到報紙,拿到報紙的照片也好啊。

在合作辦展期間,我和新聞出版館的館長趙書雷、副館長張霞聯系很密切。一次在微信聊天中,我跟張霞說了增加“延安行”一章并向上圖借展品的事。她說,記得他們館藏也有《延安一月》的初版本。啊,我十分自責我思路固化,竟然沒有想到這一層。我馬上問她,有沒有1944年連載《延安一月》的重慶新民報?一查,有!啊,不用去重慶了,只要從新聞出版館庫房搬到展廳就可以了。真是“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫”。

接下來的重要展品的獲得,便水到渠成了——

不少業內人士都知道,毛澤東的《沁園春·雪》,1945年首發在新民報晚刊的副刊“西方夜譚”上。編輯是吳祖光。他寫了一段著名的按語:“毛潤之氏能詩詞,似甚少為人知。客有抄得其《沁園春·雪》一詞者,風調獨絕,文情并茂,而氣魄之大,乃不可及。據(毛)氏自稱則游戲之作,殊不足青年法,尤不足為外人道也。”這是新民報歷史的一個重要篇章。報紙版面的照片,我們早已看熟,但卻沒人見過報紙的實物。既然館里有1944年的新民報,自然應該有1945年的。繼續請張霞幫忙檢索。一查,有!我一面歡喜一面想,如果不是在這里辦展,我哪里會知道在這里能找到極其重要的展品啊。

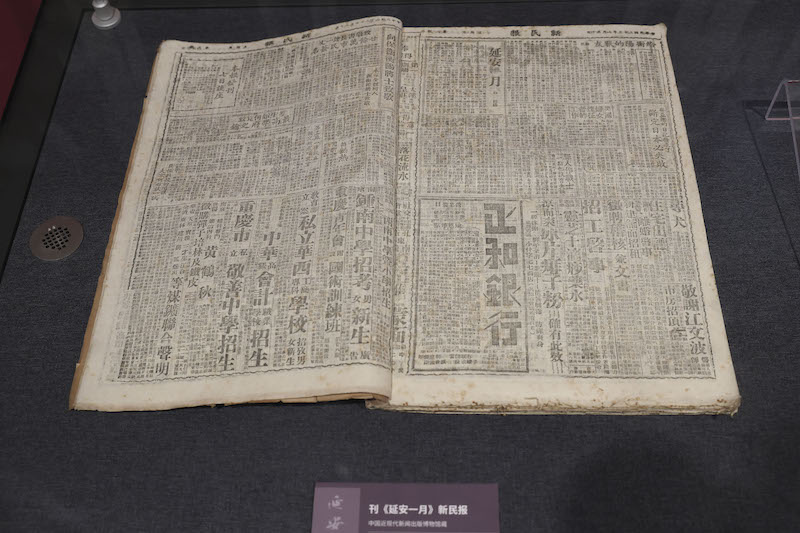

刊《延安一月》新民報

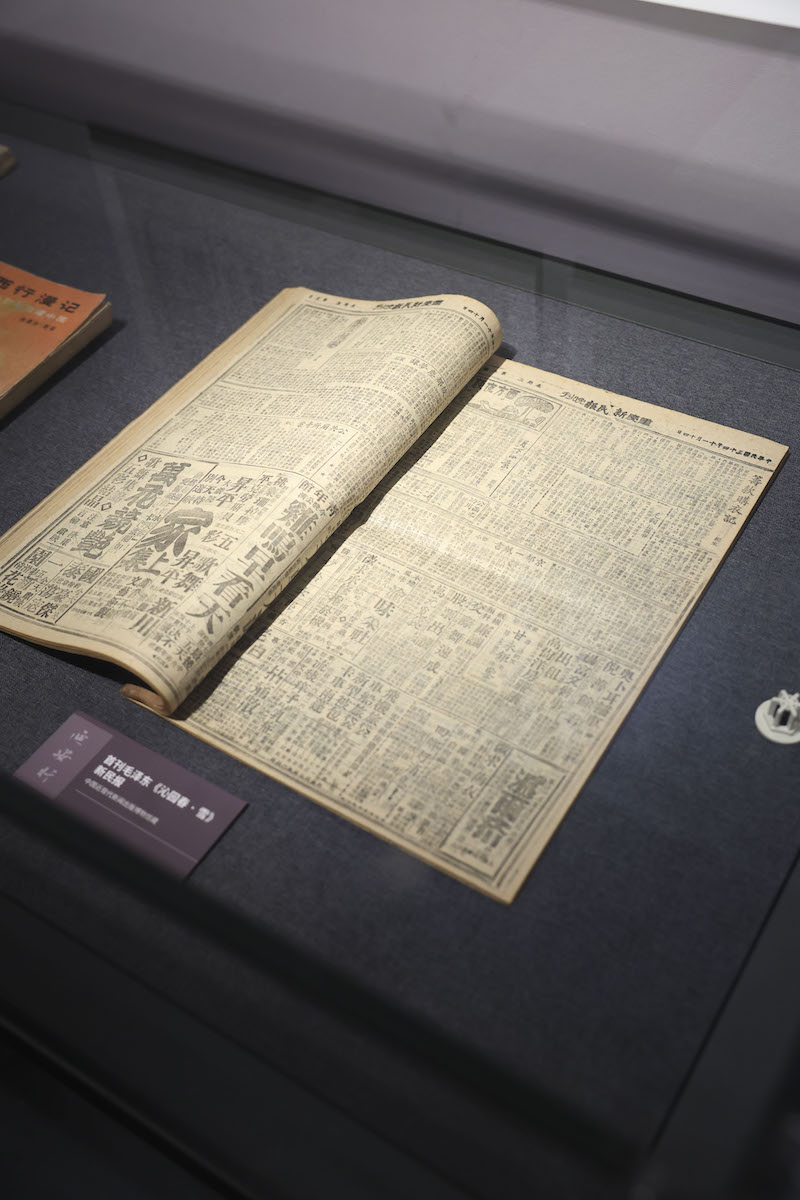

首刊毛澤東《沁園春·雪》新民報

于是乎,三個重慶版《延安一月》集齊,刊登《延安一月》《沁園春·雪》的報紙到場,這些珍貴文物,都將首次公開展出。

一個月的搜尋,“延安行”一章的展品,很是豐盈了。這,堪稱是“為延安的一月”。

是墊子,還是毯子?

《林放不老》展,我們請富曉春兄擔任學術顧問。富曉春,溫州媒體人,跟趙超構的外婆家是同宗遠親。十余年來,他專注于趙超構研究,孜孜以求,成果甚豐,已出版兩部專著,第三部專著將出,《趙超構年譜》在編撰之中,已達70余萬字,其誠可感,其功可贊。在籌策期間,我倆也一直保持溝通。

加“延安行”一章,當然也要向曉春兄報告。他聽了,很是高興,接著又說:“有一件展品,很好的,可以放到這一章——當年毛澤東送給趙超構一個羊毛墊子,現在在文成縣博物館。”我一聽,大喜。馬上打電話詢問文成縣博物館館長紀熠明,她說,應該有的。我說要把這件文物增加到借展清單里,并請她把墊子的照片拍給我。

剛剛掛機,就收到了曉春兄發來的關于這個墊子的文章《患難之交》,記敘了一段塵封往事——

1938年,趙超構到重慶加盟新民報后,與老相識許錚一家成了鄰居。平時,由許太太安麗云負責照料趙超構的生活,幫他洗衣做飯。趙超構將部分工資交許家充搭伙費。許安夫婦婚后多年未育,領養了許錚哥哥的兒子,名許福官,讀小學。趙超構當了許福官的家庭教師,并將他的名字改為許可成。1946年,趙超構前往上海辦新民報,離渝前,將訪問延安時毛澤東送給中外記者的一塊羊毛墊子送給了已是高中生的許可成。許一直珍藏著這個特殊禮物。

富文結尾說,2010年,趙超構誕辰100周年之際。他輾轉找到了許可成,當許得知故鄉正以各種方式紀念趙超構時,他將趙超構的親筆信和這塊羊毛墊子,捐給趙超構出生地梧溪的“趙超構紀念館”。

既然墊子捐給了梧溪,為什么在文成縣博物館呢?曉春兄回答說,梧溪的保存條件不夠好,所以把墊子存在縣博物館。

富曉春在文章里描繪道:“這條墨綠底色、粗線條方格的羊毛墊子”云云。但我讀完文章,在微信上收到紀館長發來的圖片和尺寸,“墨綠”“方格”倒是不錯,但這條長2.2米、寬1.5米的東西,應該是一條毯子,而不是一塊墊子。

延安贈中外記者的羊毛墊子和毯子

是墊子,還是毯子?我問富曉春,他一聽,猶豫了,說,既然實物照片是毯子,那就是毯子吧。我又問,那你為什么會寫成墊子呢?是許可成說的,還是另有原因。他,被我問住了。

會不會,富曉春聽別人說過延安的墊子?這個人,最可能是趙超老的女兒趙劉芭。富曉春一直叫她“劉芭姐”。可惜,趙劉芭已經逝世多年。我向陳舜勝教授請教,他說記不清了。

這個問題,只得懸著。

過了半個月,陳教授發微信給我說,在書櫥里發現一張上海市檔案館的收藏證,編號為“00092”,證書上寫:“趙東戡同志:您捐贈的“陜甘寧邊區難民紡織廠贈中外記者(趙超構)‘羊毛墊’一件及‘毛澤東、朱德、周恩來與中外記者的合影’照片2張已被我館收藏。館長劉南山(簽名)2001年4月16日”另外,還有一張交接單,經手人是趙劉芭。趙東戡,趙超構長子,時年76歲,他委托小他20歲的妹妹劉芭來操辦捐贈事宜。

“懸案”告破,答案是既有毯子,又有墊子。

這張證書還解答了我的另一個疑問:在趙超構的相冊里,有兩張訪問延安的照片像是翻拍的。原來,原照在市檔案館。

我們請市檔案館的徐未晚館長找出了這塊墊子,并拍了正反面照片。墊子底色為棕色,中間為一勞工推一個輪子,暗紅色,上下皆有黃色大字,上書:“中外記者團”,下為:“陜甘寧邊區難民紡織廠贈”。收藏證上的品名依據在此。我這個歷史愛好者,也是第一次知道,當年邊區還有一個“難民紡織廠”。

在展廳里,墊子的照片和毯子一并展出,是觀眾駐足最多的亮點之一。

大師墨寶的背后

趙超構先生不擅書法,我沒見過他寫的毛筆字。隨著他的手稿手跡越聚越多,真跡遠超復制件的目標已達成。但手稿書信等手跡每一頁尺幅都很小,如果有幾幅大的書畫作品來“壓壓陣”,展陳效果會好很多。入展的作品,必須滿足兩個條件:一,名頭要大;二,要跟趙超老、新民晚報有關,即要符合展覽主題。

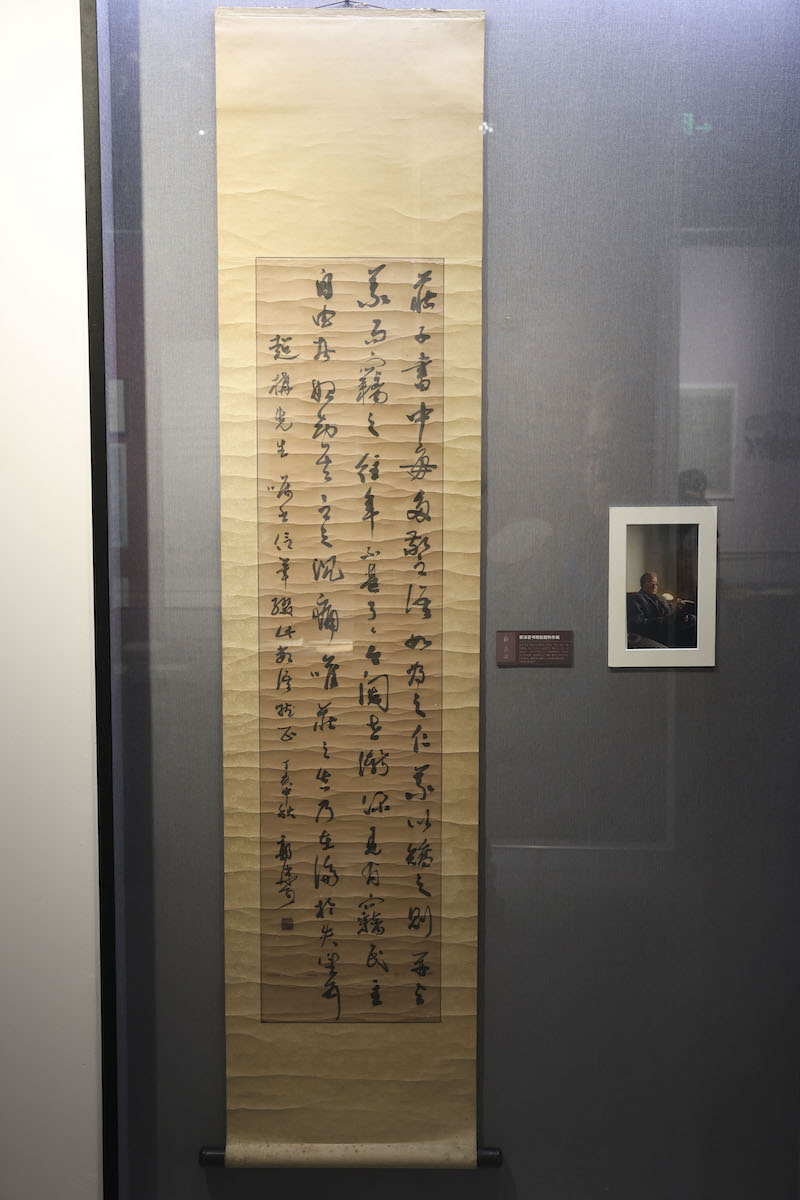

我第一個想到的,是郭沫若贈趙超構的條幅。這幅字,清晰地出現在一張趙超構在家讀書的照片上。可親的陳教授一口答應借展。這幅字,書于1947年中秋節。文為:“莊子書中,每多警語,如‘為之仁義以矯之,則并與(仁)義而竊之’。往年不甚了了,今閱世漸深,見有竊民主自由者,始知其言之沉痛。唯莊之失乃在淪于失望耳。超構先生囑書,信筆綴此數語就正 丁亥中秋 郭沫若”。從書法到內容,皆大有可觀。

郭沫若贈趙超構條幅

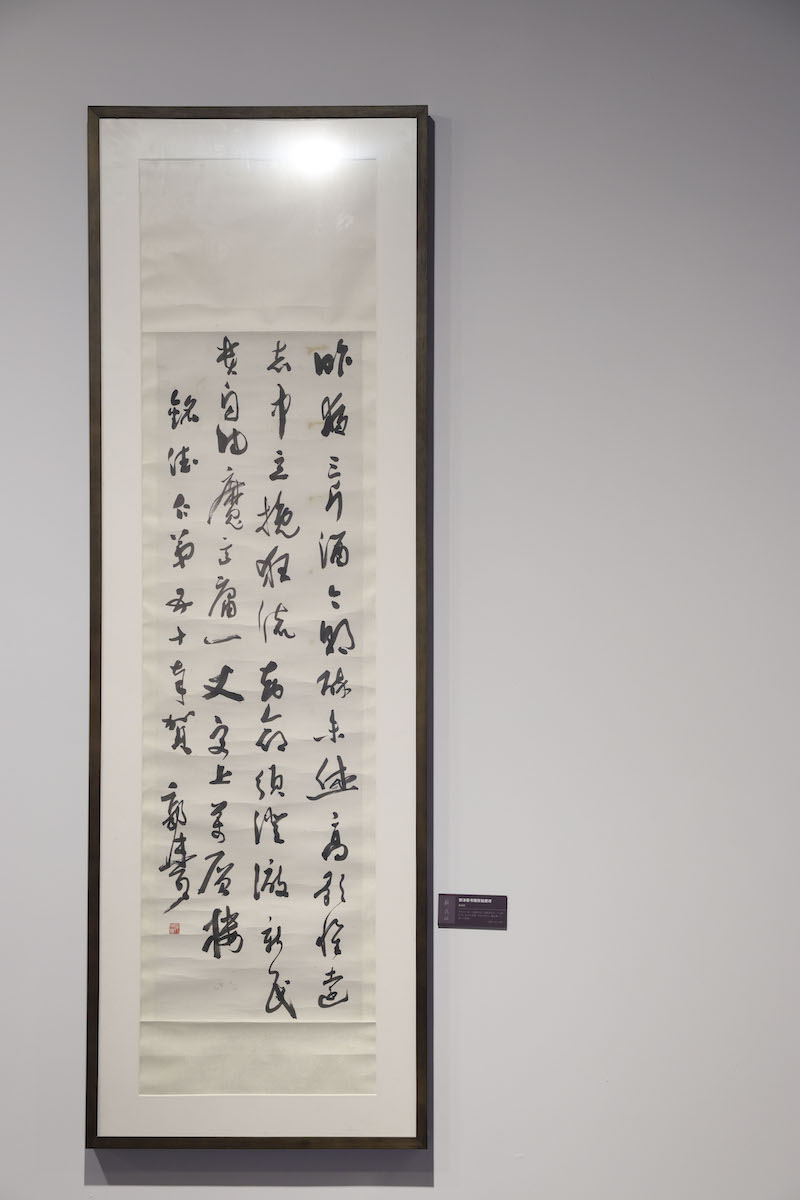

郭沫若贈陳銘德書法

有時候,順起來,就會好事成雙。新民晚報有一批書畫作品存于上海報業集團庫房,在作品清單里,我竟然發現,還有一幅郭老的書法。這幅字,是給新民晚報創始人陳銘德先生的五十歲生日禮物。陳先生生于1897年,按中國人過虛歲的習慣,可能書于1946年。郭老作了一首詩:“昨夜三斤酒,今朝醉未休。高歌惟遠志,中立挽狂流。劫命須澄澈,新民貴自由。魔高庸一丈,更上萬層樓。”好一個“新民貴自由”。兩幅字,都寫到了“自由”二字,反映出當年的郭老為民主、自由而奮斗的信念多么強烈。

有郭老的兩幅字壓陣,大快。

在存上報集團的作品里,我還選了幾幅作品。現擇其二介之。

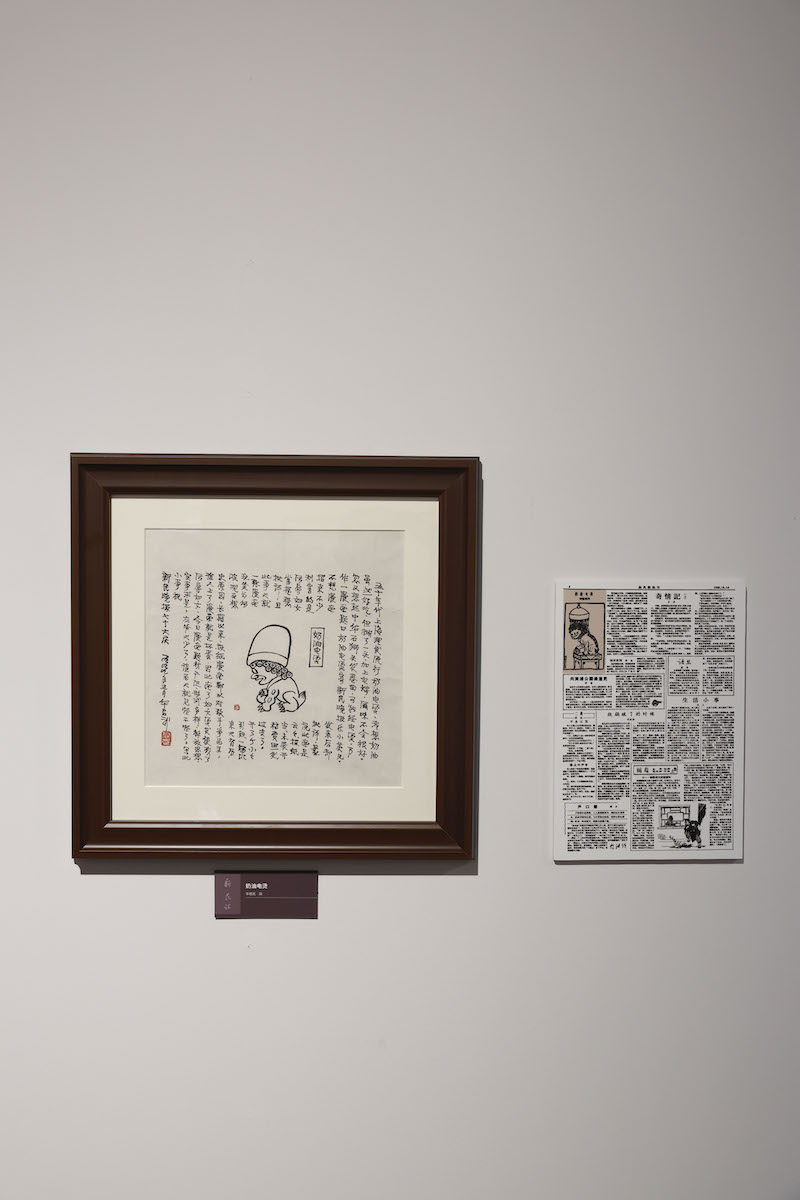

一幅,是漫畫泰斗華君武的《奶油電燙》。畫著一頭石獅子在燙頭發。其實,同題的畫,華老畫過一次。那是1956年1月14日,刊新民報晚刊6版副刊版頭條。這是一幅幽默漫畫,不料引起一場風波。華老1999年為賀新民晚報70周年報慶重畫此畫,在石獅子周邊寫了長跋介紹說:“不想漫畫發表后招來不少批評,最厲害的是說此畫是污辱婦女云云,報紙掌握穩當,未展開批評,且稿費照發。此事也就過去了。”華老繼續分析道:“長期以來,報紙漫畫都以對敵斗爭為主,誰人上了漫畫就是壞蛋。因此畫了婦女燙發便成了污辱婦女。”這幅漫畫,不只有趣,而且有史料價值,難得。我把這幅畫和1956年的版面一同展出。

漫畫《奶油電燙》華君武

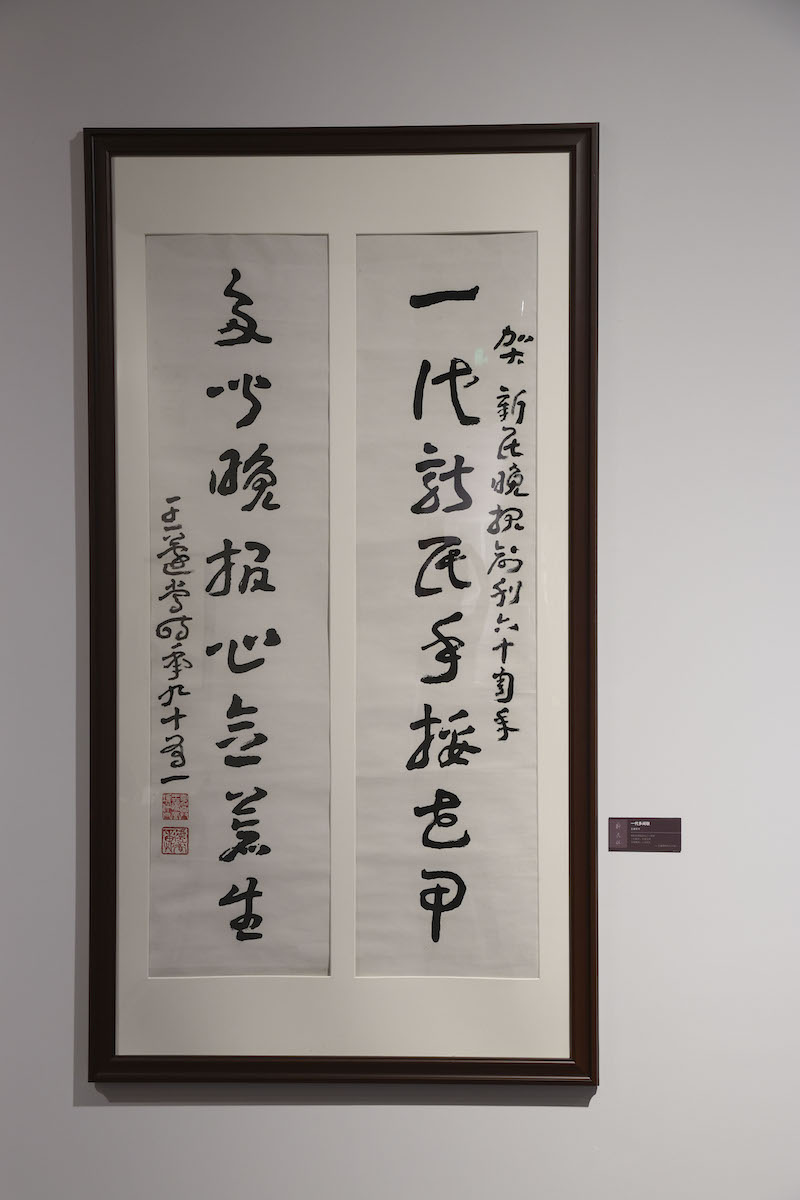

另一件,是王蘧常先生1989年寫的賀新民晚報創刊60周年聯。3年前,我寫過一篇書評,題為《〈蘧草法帖〉的大美與小趣》,文章結尾云:“王先生生前發表的最后一篇文章,亦刊于《新民晚報》,時為1989年9月12日,距離他逝世,僅月余。此文題為《聯語偶存》,其中有一聯,是祝《新民晚報》創刊六十周年的,聯為‘一代新民,手挼花甲;多聞晚報,心念蒼生’。作為后輩報人,當銘記‘心念蒼生’四字。”當時,我并沒有見過這副對聯,更沒有想到,有一天,這副對聯會經我之手,第一次掛到博物館里公開展出。

王蘧常1989年書賀新民晚報創刊60周年聯

我想,只要真的銘記王先生的“心念蒼生”,奇妙的緣分就會來到。

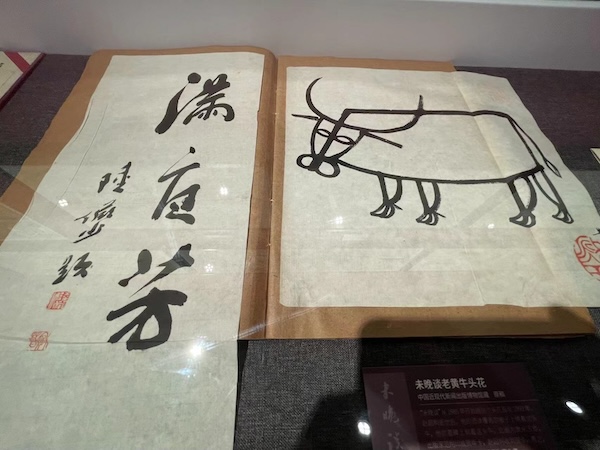

“未晚談”老黃牛是誰畫的?

如前所述,本次展覽最早的“基本盤”之一,是“未晚談”手稿。當展覽進入最后的設計階段,我建議將“未晚談”的老黃牛頭花放大于展墻。一個問題突然冒了出來:這頭老黃牛是誰畫的?

我第一個想到的求助對象,是嚴建平老師。他從1982年開始,就在副刊部工作,趙超老的許多篇“未晚談”,是他編發的。不問他問誰?嚴老師說,也許是克仁畫的。徐克仁,新民晚報大才子,能寫能畫,他在《漫畫世界》的封面上幾次畫過這頭牛。我請另一位漫畫大家鄭辛遙兄在微信上問徐,他說不是他畫的,也不知道是誰畫的。

陸儼少的書法《滿庭芳》與黃永玉畫的“未晚談”老黃牛頭花原稿

聰明的嚴老師從趙超老的文章里找到了線索。1985年1月6日,這頭牛首次在新民晚報亮相,趙超老為這個新頭花寫了一篇《以牛為師》,說:“這是名畫家黃永玉的手筆,我從一張賀年卡上移植過來的。”趙超老顯然十分喜愛這幅畫,從此以后,“未晚談”頭花再未換過。而且,趙超構先生逝世以后,遺體上蓋著這頭牛,墓碑上刻著這頭牛。這已經不是一幅普通的畫了,而是一個標志,一種象征。這頭牛如此重要,我能不能找到這幅畫的下落呢?

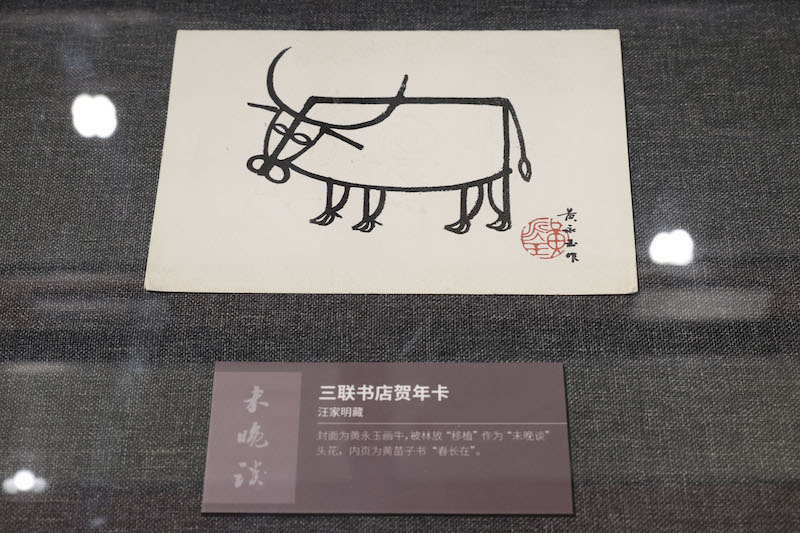

好在有萬能的互聯網,通過“黃永玉”“牛”“趙超構”“賀年卡”等關鍵詞,一篇關鍵的文章彈眼落睛:《自己做賀年片》。文章說:“我退休前,每年都為三聯書店設計印制賀年片,請老前輩寫句賀詞,或者畫幾筆,出版社的工作人員也可以用來寄給朋友,寄給他所聯系的作家、同行。”然后,作者歷數歷年的賀卡。有幾行字,讓我不由瞪大了眼睛:“乙丑年請永玉兄畫了頭老黃牛。后來趙超構先生用它作為‘未晚談’的欄頭飾畫。聽說在趙老的遺體上也覆蓋著這老黃牛的畫。永玉的這張畫稿至今我還收藏著。”文章作者是范用。人稱“范老板”,有“三多先生”雅號,即“書多、酒多、朋友多”。我一拍腦門。啊!范用!范用!這頭牛,會不會也在新聞出版館啊?!因為范用后人,把他的畢生收藏,都捐到了這里。我趕緊問張霞。她一查,真的在!原來,林放雜文的標志,就在中國近現代新聞出版博物館啊!我們兩家聯手合辦《林放不老》展,不正是天作之合嗎?

找到了原作,我自然會想到再找找看這張賀年卡,時隔39年,想必存世無多。但我相信,僅此一張的原作都找到了,賀卡應該也會現身。

三聯書店賀年卡 汪家明藏

我發朋友圈說了“找牛”的故事,《開卷》主編董寧文兄神通廣大,先是問了范用的女兒,未果,接著又問了著名出版家汪家明先生。汪先生跟范用先生關系非同一般,范用的好多書就是他編的,《范用:為書籍的一生》是他寫的。汪先生果然有這張賀卡,素不相識的他慨然允諾借展。第二天,印著這頭牛的賀卡,就來到了我的案頭。

9月9日中午,黃永玉先生畫的老黃牛終于走出新聞出版館庫房,進入展柜。我激動地拍照片,發了一條朋友圈:“最后一件展品入柜。”

渝版《延安一月》有幾個版本?

套用那句用濫的話,叫做“沒有最好,只有更好”。這句話,充滿雞湯味,但今天,我感慨道:“沒有最后,只有更后。”

我在“策展人手記”里曾寫道:“9月9日中午,黃永玉先生畫的老黃牛終于走出新聞出版博物館庫房,進入展柜。我激動地拍照片,發了一條朋友圈:‘最后一件展品入柜。’”當時,我怎么也沒想到,黃永玉先生的牛,竟然不是“最后”,還有“更后”。

展覽現場

先從展期說起,我說過,因恰逢新中國成立75周年,9、10月上海各大展館幾無空檔,中國近現代新聞出版博物館的領導慨然相助,將常設的音像館臨時讓給我們做“林放不老”展。同樣是因為遇75周年慶,這個展廳,后面有一個相關展覽。所以,“林放不老”的展期,原定只有兩周,即9月9日至9月22日。作為策展人,頗有些不舍:兩周時間,實在是太短了。這么多費盡心力集于一堂的文物,僅14天,就要各奔東西,太可惜了。幸運的是,“林放不老”開展以后,不光是我這個策展人的心頭之好,也受到業內外人士、新民晚報讀者、新聞出版博物館觀眾的好評,感到展期太短人越來越多。在一片惋惜聲中,有關方面作出了令我欣喜萬分的決定:延展!

9月19日,中國近現代新聞出版博物館微信公號發布“延展公告”,說,“林放不老——趙超構手跡暨《延安一月》出版80周年展”自9月9日開展以來,深受觀眾好評,該展將延期至2024年10月30日。從兩周延至八周,太令人高興了。9月21日,《新民晚報》也在頭版發布了延展消息。

延展自然是大好事,但也帶來一個新的問題,這次展覽的展品絕大多數是借來的,這下要跟借展的單位和個人一一打招呼。其中,有一件展品,既珍貴,又特殊,就是《延安一月》的重慶版初版本。這件展品,是本次展覽唯一一件專門買了保險的文物,借自上海圖書館。

上圖的館藏文物出借,有著嚴格的規定,但館方對“林放不老”展,給予了很大的支持。我們商借《延安一月》初版本,他們是一口答應的,并且借給我們全程展出。這本書,是本次展覽的“明星展品”。得知展覽延展的好消息后,我們隨即跟上圖聯系,希望能夠延長借展日期。上圖的同志經研究,22日答復我說,應該問題不大,但要辦理一下手續。我們深表感謝,馬上跟進相關手續。第二天,即23日中午,上圖方面說,按相關規定,上圖文物借展最長是一個月。這樣一來,到10月上旬,也要歸還了。我一想,我們“天作之合”的中國近現代新聞出版博物館,不也有《延安一月》的初版本的嗎?何不按時歸還上圖的,把新聞出版館的替上?

開展以后,除周一閉館日外,我幾乎天天泡在展廳。23日也在。我找到張霞副館長,說了這個情況。館領導們一致同意,馬上布置,從庫房調書。

我和張霞來到展廳,等候藏品部的同事取來初版《延安一月》,不料,神奇的事情發生了。

走筆至此,先容我回到我寫的“為延安的一月”那一章,我曾寫道:“他(沈琦華)還說,我已經考證過了,重慶版印過三版,初版和三版封面一樣,二版的封面,把版畫放大了。在孔夫子網上,有二、三版,三版要貴很多,一版沒有。孔網上有,就不難,不幾天,二版來到報社。”當二版、三版擺在我們面前,一個疑問出現了。翻看兩個版本的版權頁,竟然是矛盾的。二版的版權頁上寫:“中華民國三十三年十一月初版,中華民國三十四年一月再版”,而三版的版權頁則寫道:“中華民國三十三年十一月初版,中華民國三十三年十二月再版,中華民國三十四年二月三版”。也就是說,再版時間對不上了。那個封面跟一、三版不一樣的再版說,出版于1945年1月,但三版卻說,再版于1944年12月。這是為什么呢?是哪個版本出錯了呢?這樣弄錯出版時間的事,按理是不應該發生的啊。不管怎么樣,我們先把這個懸案放在一邊,就認定重慶版從1944年11月至1945年2月,出過三個版本,我們集齊了。

四個版本《延安一月》首次聚齊

不管是我,還是張霞,都沒想到,藏品部同事竟然拿來了兩本《延安一月》,一看都是重慶版的樣子,只是一本顏色淺,紅很淡(上圖那本,也淡),一本顏色深,紅很正。當兩本書放在我面前的一瞬間,我馬上想到了那個懸案,急著說:“打開版權頁!打開版權頁!”一打開,果不其然,淡紅那本寫:“中華民國三十三年十一月初版”,正紅那本寫:“中華民國三十三年十一月初版,中華民國三十三年十二月再版”。啊!真的有1944年12月的再版本。原來,《延安一月》竟有兩個再版本。

1944年11月初版、1944年12月再版、1945年1月再版、1945年2月三版。過一個月就加印一個版,當年《延安一月》洛陽紙貴,是不難想見的。

為什么會有兩個再版?是技術上的失誤,第三個版錯成再版,第四個版將錯就錯呢?還是為了應付國民黨政府的出版審查,虛晃了一槍?或者另有原因?希望以后有新的證據來解答這個謎團。

當四個版本的重慶版《延安一月》一齊放進展柜時,我由衷地感嘆:緣分竟然如此神奇。

刊《延安一月》重慶《新民報》、《延安一月》重慶初版、《延安一月》重慶再版、首發毛澤東《沁園春·雪》重慶《新民報(晚刊)》、黃永玉畫“未晚談”老黃牛頭花原稿,5件珍貴文物,因為“林放不老”展,首次走出中國近現代新聞博物館庫房,與觀眾面對面。

“林放不老”延展了,展期還有一個多月呢。還會有第6件嗎?

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司