- +1

地球又一“健康指標”瀕危!全球海洋酸度逼近臨界值

據新華社報道,一支國際研究團隊23日發布的報告顯示,全球海洋酸度正逼近安全臨界值,極可能成為衡量地球“健康狀況”的九個關鍵指標中第七個越過紅線的指標。

地球“健康狀況”關鍵指標不斷惡化!

這項研究由德國知名研究機構波茨坦氣候影響研究所牽頭。研究人員使用表層海洋霰石飽和度作為評估海洋酸度的指標,參考工業化前3.44的水平,將安全閾值設置為2.75。表層海洋霰石飽和度越低,表示海洋酸度越高。這一數值低于3時,一些海洋生物會承受生存壓力;低于1時,貝殼會開始溶解。目前,這一數值為2.8。

研究報告主要作者鮑里斯·薩克舍夫斯基說,隨著二氧化碳排放量不斷增加,越來越多的二氧化碳溶解在海水中,導致海洋酸度升高,“變得越來越酸”。即使在快速減排的情況下,考慮到“已經排放的二氧化碳以及海洋系統作出反應所需時間”,海洋持續酸化“在某種程度上可能無法避免”。因此,今后幾年內“突破海洋酸度邊界似乎不可避免”。

圖源:pixabay

依據波茨坦氣候影響研究所去年參與的一項研究,在衡量地球“健康狀況”的九個關鍵指標中,氣候變化、生物完整性、土壤狀況、淡水資源、營養物污染和新型化學物質(微塑料和核廢料等人造化合物)這六個指標均已突破“安全邊界”,海洋酸度、空氣污染和臭氧層狀況三個指標在相對安全范圍內,但海洋酸度和空氣污染都在及格線邊緣徘徊并不斷惡化。今年,海洋酸度也已逼近臨界值,情況不容樂觀。

今年研究報告作者之一、波茨坦氣候影響研究所研究地球邊界問題的負責人萊夫克·凱撒說,依據最新研究,上述六個已經越過紅線的指標進一步惡化。

9個全球氣候臨界點5個處于危險區

據悉,上述研究的九個關鍵指標中,“生物完整性”一項的狀況最為糟糕,物種滅絕的速度至少是過去1000萬年間平均滅絕率的100倍,超出地球安全邊界的10倍。而這項指標是支撐起地球生命維持系統的“第二根支柱”。

除了“第二根支柱”外,氣候變化才是最重要的那根支柱。而研究顯示,全球氣候臨界點有多個正處于危險區。

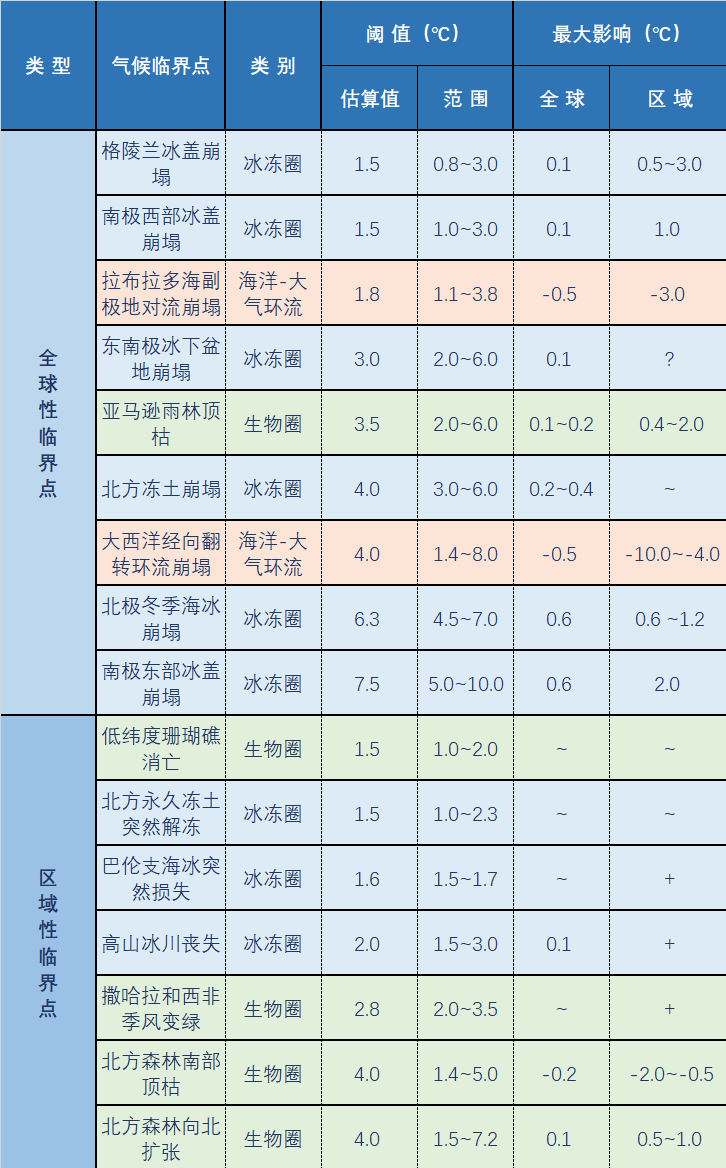

2022 年埃克塞特大學氣候研究員戴維·阿姆斯特朗·麥凱等人的研究成果發現,氣候臨界點共有 16 個,其中 9 個為影響全球的全球性臨界點,7 個為可能產生嚴重區域影響的區域性臨界點。

全球性臨界點可能會導致全球性的連鎖影響,伴隨著額外的碳排放和更高的海平面上升率。

區域性臨界點可能產生嚴重的區域性或地方性影響,如極端溫度、更頻繁的干旱、森林火災和前所未有的天氣等。

氣候臨界點的閾值及其影響 圖/科普中國

當時,麥凱等對逐個臨界點被觸發所需的氣溫升幅進行了計算,結果發現有5個臨界點已處于危險區,已經或很快就會被突破。這5個危險的臨界點是格陵蘭冰蓋崩塌、南極西部冰蓋崩塌、北極凍土層崩塌、熱帶珊瑚礁消亡,以及拉布拉多海副極地對流崩塌,其中格陵蘭冰蓋和南極西部冰蓋崩塌的臨界點已經被突破。

觸發格陵蘭島冰蓋全面消亡的臨界點是升溫 0.8℃,而觸發南極西部冰蓋全面消亡的臨界點是升溫 1℃。除了這 5 個臨界點之外,其余 11 個臨界點被觸發所需的升溫幅度超過 1.5℃,被歸于有可能被激活的臨界點。

2024年,發布在美國《科學進展》雜志上的一項研究顯示,大西洋經向翻轉環流(AMOC)也正接近臨界點。由于全球變暖導致冰蓋融化速度快于預期,河流水位不斷上漲,北大西洋的淡水流入量增加,阻礙來自南方鹽度更高、更溫暖的海水下沉,導致該系統趨向崩潰。此前研究顯示,AMOC處于1000多年來最疲軟狀態。研究人員認為這可能對氣候系統和人類來說是個壞消息。

臨界點是指系統中的微小改變可能會導致突然的變化,由于反饋過程的放大,這種變化難以逆轉或不可逆轉。萊頓比喻說:“這就像人靠在椅子上:當接近臨界點時,只需輕輕一推,椅子就會倒下。

與我國相關的“氣候指標”

全球16個氣候臨界點,是否與我國有關呢?

去年,中國氣象局氣候服務首席專家、國家氣候中心二級研究員周兵在接受澎湃新聞采訪時曾表示,對于我們國家來說,有兩個氣候指標雖然不在這16個氣候臨界點之列,但我認為應該值得長期關注。

第一個,是西太平洋副熱帶高壓。近15年來,這個制約著中國氣候的東亞季風系統“重要成員”,無論是其強度還是面積,一直呈現增強或增大趨勢。疊加氣候變化因素,使得高溫熱浪變多變強,原本五十年一遇的事件,現在十年或更短時間內就會出現,高溫熱浪將成為一種新的常態。

另一個需要關注的是青藏高原冰川融化。這些年來,冰川融化使得地表更加濕潤,促使生態向好。但冰川的體量是有限的,如果未來某一天,它無冰可化了呢?從長遠思考,氣候變化總體來說是弊大于利,需要有憂患意識。

不過,國內氣候指標尚未納入氣候臨界點范疇,但隨著東亞氣候變化研究的深入,一定會有相關氣候臨界點出現。

圖源:pixabay

其實,近年來,不少科學家提出青藏高原冰川融化可能存在一個新的臨界點。過去50年來,青藏高原及其相鄰地區冰川面積退縮了15%,高原多年凍土面積減少了16%,且融化速度還在加快。中科院大氣物理所高級工程師汪君指出,冰川和凍土的融化,帶來了一系列復雜的影響,包括冰川和多年凍土的融化,帶來了一系列復雜的影響,包括青藏高原水儲量凈損失增加、鐵路地基變形、山體滑坡泥石流災害增加等。

“對于某些臨界點,我們現在能采取預防行動的時間非常緊迫,最快可能在21世紀30年代就來不及了。”而氣候臨界點一旦突破到某種程度,將很難甚至無法逆轉。因此,在事情變得難以挽回前,我們必須行動起來!

來源:生態中國網綜合整理新華社、紅星新聞、科普中國、澎湃新聞等,圖文版權歸原作者,本圖文不做商用,如有侵權請聯系我們刪除。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司