- +1

紀念紅軍長征出發(fā)90周年,《走進中央蘇區(qū)三明圖片展》開幕

9月24日,《風展紅旗如畫——走進中央蘇區(qū)三明圖片展》在中共四大紀念館開幕。本文圖片均為澎湃新聞記者 陳悅 圖

“寧化、清流、歸化,路隘林深苔滑。今日向何方,直指截夷山下。山下山下,風展紅旗如畫。”1930年初,毛澤東率領(lǐng)紅四軍在福建三明行軍途中,寫下了這首膾炙人口的《如夢令·元旦》。

三明,是中央蘇區(qū)的核心區(qū),也是中央紅軍長征的出發(fā)地。

今年是新中國成立75周年,亦是紅軍長征出發(fā)90周年。今天(9月24日),《風展紅旗如畫——走進中央蘇區(qū)三明圖片展》在位于上海虹口區(qū)的中共四大紀念館開幕。該活動由中共虹口區(qū)委宣傳部指導(dǎo),中共四大紀念館、三明市博物館聯(lián)合主辦,展期至10月11日。

展覽內(nèi)容

200多幅歷史照片展現(xiàn)紅色三明

“90年前,在中華民族生死存亡的危急關(guān)頭,中央紅軍踏上了二萬五千里的長征,其中三明寧化是紅軍長征的4個主要出發(fā)地之一,也是最遠的出發(fā)地。”三明市博物館館長寧娟說。

她表示,三明是一塊具有光榮革命傳統(tǒng)的紅色土地,毛澤東、朱德、周恩來等老一輩無產(chǎn)階級革命家曾在這片紅土地上進行過重要的革命實踐。三明兒女也為中國革命作出了巨大的貢獻,特別是在湘江戰(zhàn)役中,以三明籍戰(zhàn)士為主的紅五軍團三十四師,作為總后衛(wèi),與敵人浴血奮戰(zhàn),大部分人壯烈犧牲,血染湘江,上演了長征途中最為慘烈的一幕。

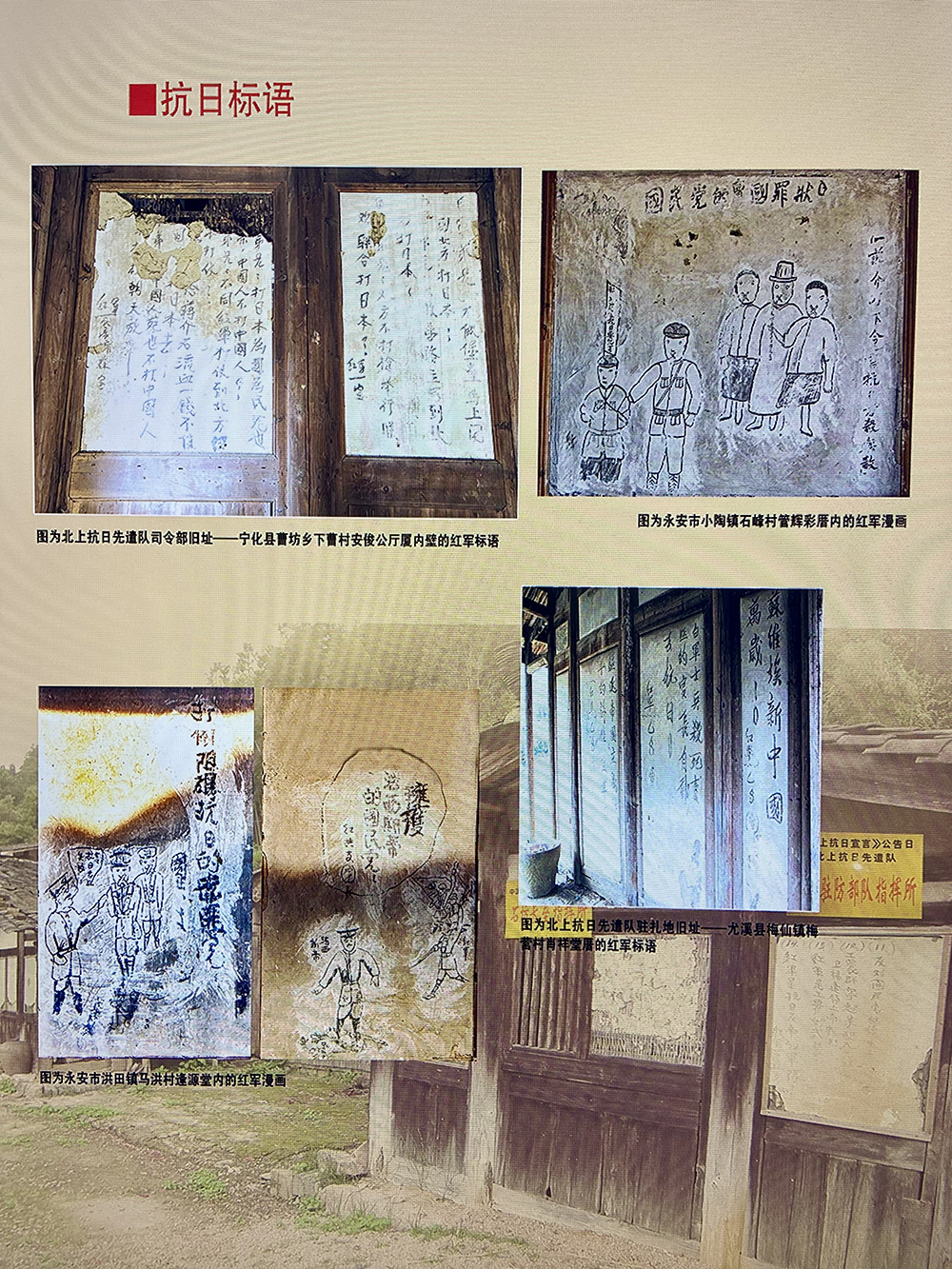

寧娟介紹,本次數(shù)字圖片展,通過200多幅珍貴的歷史照片,用四個單元“中央蘇區(qū)核心區(qū)”“中央紅軍長征出發(fā)地”“紅旗不倒的革命根據(jù)地”“偉人革命的重要實踐地”串聯(lián)起三明在新民主主義革命時期的歷史,展示三明為探索中國革命正確道路,實現(xiàn)民族復(fù)興和人民幸福作出的巨大貢獻。

三明市博物館講解員賈慧敏講述了一個竹筒背后的紅軍故事。

紅軍竹筒背后的故事

現(xiàn)場,三明市博物館講解員賈慧敏展示了一個紅軍竹筒的照片,講述了竹筒背后的紅軍故事。

竹筒的主人叫蘭發(fā)連,1919年出生于寧化縣,15歲時跟隨紅軍部隊踏上長征路,隨身之物只有部隊發(fā)放的、用家鄉(xiāng)竹子制作的竹筒。在一次激烈戰(zhàn)斗中,蘭發(fā)連不幸中彈受傷,當跟隨部隊到達湖南藍山時又遭敵人圍攻,因為受傷而與大部隊走散。他尋找了一個月也沒找到紅軍隊伍,后來在藍山縣扎了根。直到1975年,蘭發(fā)連才第一次回家,彼時距離他離開家鄉(xiāng)已有41年。

賈慧敏說,在漫長歲月里,蘭發(fā)連非常珍視這個竹筒,“作為一名紅軍戰(zhàn)士,穿槍林彈雨,越關(guān)山無數(shù),沒能跟隨部隊走完全部的革命道路,成為他埋藏在心里深處的遺憾與痛苦。”

這樣的竹筒故事在長征路上還有很多。

賈慧敏為參觀者作講解。

寧娟表示,希望此次圖片展能夠成為一次生動的愛國主義教育課,讓更多的人了解紅軍歷史、長征精神,讓紅色基因植入每個人的心中,激勵新時代的人們攻堅克難,奮勇前行。也希望上海和三明攜手賡續(xù)紅色血脈,發(fā)揚兩地紅色基因,共同推進紅色文化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中共四大紀念館副館長吳毅斌指出,三明與虹口的歷史交相輝映,兩地在傳播紅色文化、繼承革命精神上同源一脈、共擔使命。現(xiàn)場,中共四大紀念館還分別與三明市博物館、海軍軍醫(yī)大學基礎(chǔ)醫(yī)學院等簽約共建。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司