- +1

《出走的決心》:是什么限制了女性的出走?

根據50歲蘇敏阿姨自駕游事跡改編的電影《出走的決心》,豆瓣開分8.6分,成為近十年來國產女性題材電影評分第一名。雖然電影口碑很好,但爭議也有,尤其是一些男性觀眾感到不滿,他們認為電影似乎存在控訴男性、加劇男女對立的嫌疑。

并非如此。事實上,現實中蘇敏的經歷比電影更極端。而回到電影中,李紅(詠梅 飾)在婚姻中的遭遇令人窒息,但年輕的時候,她與孫大勇(姜武 飾)是自由戀愛,孫大勇曾是李紅在愛情中的主動選擇。孫大勇并非天生如此糟糕,而是在進入男性主導的婚姻系統后,逐漸顯露出控制欲和壓迫性。并且,是女兒孫曉雪(吳倩飾)在關鍵時刻兩次限制了母親的出走計劃。當女兒需要母親來分擔育兒責任時,女性的相互依賴反而延續了原有的不平等狀態。

《出走的決心》以獨特的視角揭示女性所面臨的結構性困境,而非簡單地將矛頭指向某一性別。

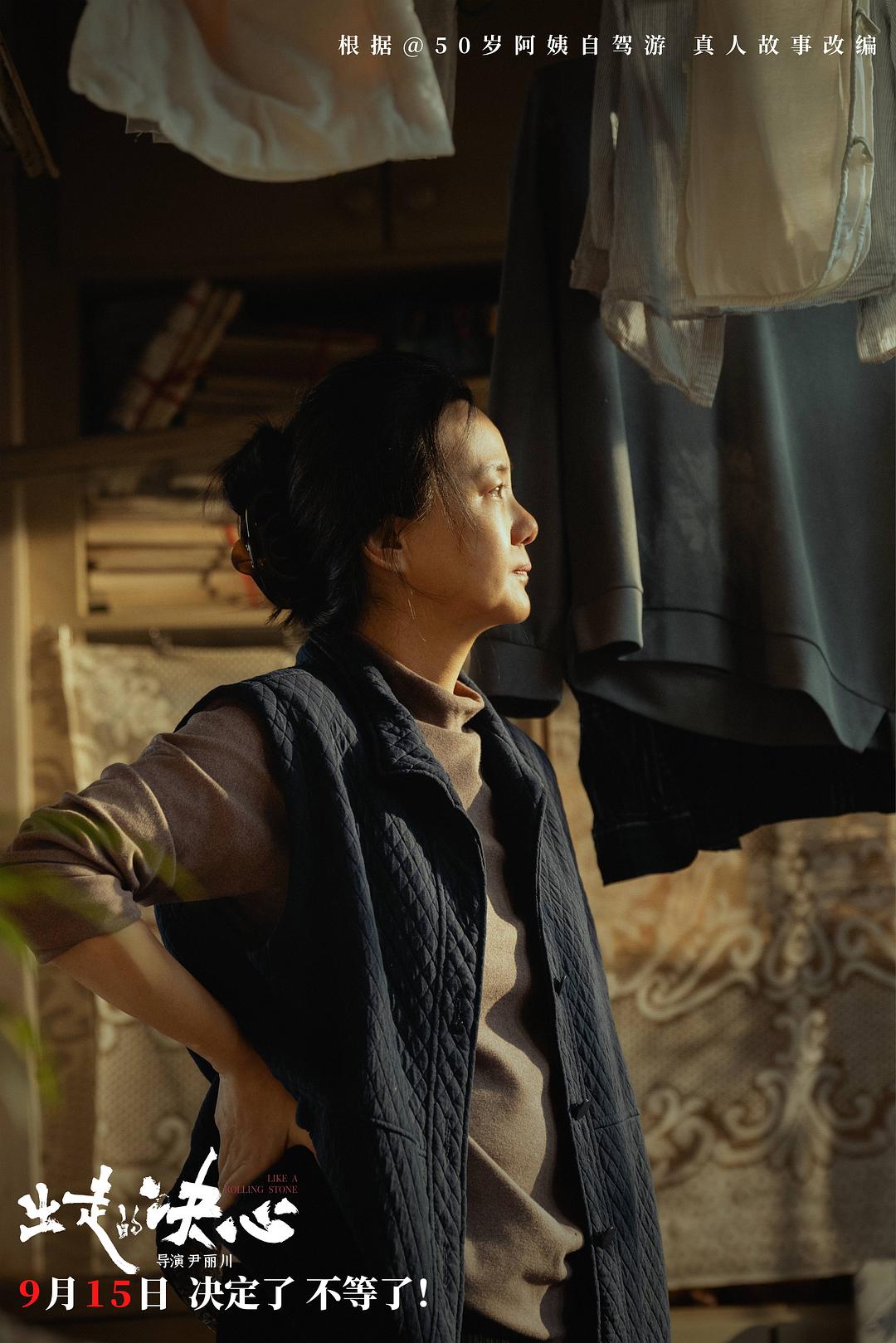

《出走的決心》劇照

婚姻何以吞噬愛情?

電影中,孫大勇是一個不合格的丈夫,他的身上典型濃縮了男權社會中普遍存在的弊病。

他在婚姻中表現出強烈的控制與支配欲,習慣于對李紅發號施令,要求她無條件服從自己的意愿,不論是魚是紅燒還是煮湯、外孫是穿紙尿褲還是用尿布等家庭瑣事,還是李紅準備去同學會、學車、買車、準備自駕游等個人訴求,孫大勇均獨斷專行、粗暴干涉,從不考慮李紅的感受和意見,剝奪李紅的話語權、自主權和決策權。

孫大勇固守并強化傳統性別角色。他堅信男性應該在家庭中占據主導地位,女性應該承擔家務和育兒等責任。他總是強調自己“明事理”,所謂的“事理”就是要求李紅永遠將家庭和自己的需求置于首位,不允許她有任何個人的需求和欲望。他享受著悠哉樂哉的退休生活,出去釣釣魚,或者在家打乒乓球、制造出各種擾人的噪音,而不論洗衣做飯、還是照顧兩個外孫的一切雜活,都由李紅承擔。

孫大勇在情感上對李紅沒有愛意和尊重,極盡冷漠與疏離,各種冷嘲熱諷。在李紅不堪重負患上抑郁癥時,孫大勇沒有給予安慰和陪伴而是置身事外;在李紅嘗試在小區業主群出售自己做的辣椒醬以攢錢買車,但因無人采購、辣椒醬過期壞掉時,孫大勇幸災樂禍;他嘲諷李紅“矯情”“大小姐”“打扮得像個鬼”,認為“老娘們”就該遵守老娘們的本分……長期的情感忽視和言語攻擊,讓李紅在婚姻中感到極度的孤獨和壓抑。

但是,如此糟糕的丈夫曾是李紅的主動選擇。電影采取雙線敘事,李紅的青春歲月與當下相互交織。她與孫大勇并非包辦婚姻,而是自由戀愛;甚至,昔日一貫說一不二的父親強烈反對李紅與孫大勇在一起,但李紅決定自己的婚姻自己做主,她以為孫大勇是良配。

編劇如果真的是想放大男女矛盾、渲染女性悲情,完全可以將李紅的婚姻悲劇歸咎于包辦婚姻,比如李紅有真心愛人但被父親棒打鴛鴦,強迫她嫁給孫大勇云云。但電影的立意更高,它基于的是對內含不公的傳統婚姻制度的深刻反思:一個本以為可以托付終身的好男人,是如何在進入婚姻后,變得自私、冷漠且充滿控制欲的?

上野千鶴子如此描述男人進入婚姻后“變壞”的情形,“在婚前,他們不會那樣對待自己的伴侶。等結了婚,開始共度日常生活,妻子才會驚愕地發現丈夫的怪癖和異常”。“為什么男人能如此毫無防備地向女人暴露自己最自私、最卑劣的一面呢?為什么他們可以厚著臉皮要求女人全盤接受他們的無理要求呢?……丈夫堅持自己的做法,還將這一套強加在妻子頭上,使得她不得不一味忍耐。他們永遠將自己放在第一位,對妻子和孩子漠不關心,除非有具體的指示,否則就坐著不動。找他們商量一些復雜的事情吧,便默不作聲,跟塊石頭似的砸不出一點聲響……”上野千鶴子用“卡桑德拉綜合征”,指稱那些長期處于情感虐待關系中的女性,她們的感受和意見經常被伴侶否定或忽視,導致她們處于無助和絕望的狀態中。

從最淺顯的層次看,男人婚前婚后大變樣,有可能源于戀愛與婚姻中心理的變化。在戀愛階段,男女雙方往往展示自己最好的一面,努力營造一個積極、浪漫的形象以吸引對方。這種互動是理想化的,缺乏現實生活的考驗。孫大勇在婚前可能刻意隱藏自己的缺點,展現出更多的體貼和溫柔,讓李紅誤以為他是個好男人;但婚姻生活遠比戀愛復雜,它涉及到更多的日常瑣事、經濟責任和家庭責任,這些壓力促使孫大勇原本隱藏的問題暴露出來。

但更深層次的,婚姻關系中隱藏著復雜的權力關系與性別期待。一部分男性進入婚姻后便表現出對女性的壓迫行為,這種“變壞”并非偶然,而是由一系列結構性原因所驅動。

《出走的決心》劇照

一方面,一些男性在結婚之后會將妻子視為“私有”財產。父權制社會結構賦予男性在家庭中的主導地位,男性作為家庭的經濟支柱,被認為應當擁有對家庭成員的決定權,包括妻子的行為和選擇。雖然現代社會已經向著性別平等的方向邁進,但不必諱言,傳統的性別觀念仍有市場,部分男性在潛意識中將配偶視為自己的附屬品或財產。

這種認知偏差一旦形成,他們在婚姻生活中就會對妻子失去平等和尊重。婚后的孫大勇,與李紅爆發第一次激烈的沖突,他如此斥責李紅,“誰家老娘們不聽老爺們的話”,這是將妻子視為私有物的體現。

加之,有些男性在內心深處存在著不安全感或自卑感,他們通過掌控配偶來獲得一種虛假的安全感和自尊心的滿足,這種內在需求與外部的社會性別規范一拍即合。婚后李紅又有工作后,孫大勇愈發覺得李紅不可控制,不安全感開始轉化為對李紅的極盡貶低。

另一方面,傳統社會結構中,性別角色分工遵循約定俗成的模式:男性被期待成為家庭的主要經濟來源,女性更多地負責家庭內部的事務,如管理家務和撫養子女。盡管現代社會對性別角色的看法有所改變,但這種性別分工仍影響著很多人的行為。當一對戀人步入婚姻時,他們不自覺地受其影響,女性因為承擔更多的家庭責任而不得不減少工作時間,甚至放棄職業追求,這無形中削弱她們的經濟獨立性和社會地位,原本平等的關系也發生變化。

戀愛中,當孫大勇和李紅都有工作時,他們是平等的,結婚后當李紅因為下崗以及生育而失去經濟來源,哪怕之后有工作收入也不及孫大勇時,孫大勇就認為他高人一等。經濟優勢賦予他更多的話語權,也無形中增強了他的控制欲。

孫大勇自認是一家之主,自認他扛起這個家,“我在外面做孫子”,所以他覺得回家李紅就得伺候他、捧著他。李紅控訴他,“你在外面當孫子,回家你把我當孫子”。這亦反映了婚姻關系中普遍存在的一個現象:男性在外工作承受壓力,回到家后便將這種壓力轉移到妻子身上,并視為理所當然。對此,上野千鶴子諷刺道,“幫丈夫緩解緊張情緒被視作妻子的職責,因為‘男人一出門就有七個敵人’。莫非女人一旦成為‘自己人’,就會化身為方便好用的化糞池,可以無限處理各種污物不成?”

傳統性別分工的壓迫不僅指向女性,其實也指向男性。對于男性而言,社會期待他們成為家庭的經濟支柱,并將事業成功視為衡量男性價值的首要標準。這種壓力迫使許多男性在外不得不忍受各種委屈,甚至犧牲個人尊嚴,以換取職場上的晉升和物質回報。長期的壓抑和緊張狀態使他們難以保持心態的平和,容易將外界的不滿和挫敗感轉嫁到妻子身上,加劇了家庭內部的矛盾與沖突。

綜上,電影中的孫大勇從一個看似憨厚老實的戀人,逐漸轉變為對妻子頤指氣使、漠不關心的丈夫,這一過程不僅是個人性格的演變,也是在一個充滿結構性不公的婚姻制度中人性“變壞”的縮影。電影并非反對婚姻,而是檢討傳統婚姻關系中的性別角色劃分。

女性同盟何以脆弱?

《出走的決心》并非有意去針對男性的另一個重要例證是,李紅此前兩次出走決定的夭折,最終都是因為平日里支持她、理解她的女兒的挽留。她放棄出走并非因為丈夫的反對。

一開始,觀眾都以為孫曉雪是媽媽的同盟。從小到大,孫曉雪目睹母親在家庭中的付出與犧牲,目睹父親對母親的各種語言暴力,“打我記事起,你沒對我媽說過一句好話”,她理解母親的痛苦,多次鼓勵母親離婚,認為母親不離婚太“懦弱”,甚至因為父母婚姻的不幸福而對愛情和婚姻產生悲觀念頭,“這年頭沒人信瓊瑤了”。大學畢業后,孫曉雪遇到愛人步入婚姻殿堂,并與父母一起生活,平日里父母有爭執她都是站在母親這一邊。對于長期受困于家庭枷鎖中的李紅來說,女兒的支持無疑是一束溫暖的光。

可偏偏是孫曉雪,在李紅真的下定出走的決心時,成為阻止母親出走的關鍵因素。

第一次是李紅35周年同學會,李紅非常想念老同學,決定從待了三十余年的鄭州去往成都參加,孫大勇不出所料跳腳反對。孫曉雪雖然懷了雙胞胎、也臨近預產期,還是支持媽媽去參加同學會,并給媽媽買了參加同學會可以穿的漂亮紅裙。但隨著產期提前,孫曉雪還是因為不安全感懇求媽媽留下來陪她,李紅沒有任何猶豫,“媽哪也不去”。

李紅第二次決定出走時,孫曉雪的兩個兒子已經上了幼兒園。這幾年的時間里,李紅一把屎一把尿把兩個外孫拉扯長大,照顧一家老小的吃穿用度,她還因為過度勞累以及對孫大勇忍無可忍而崩潰自殘,去醫院檢查出罹患中度抑郁……痛定思痛的李紅決心自駕游,實現自己青春歲月時“天南海北,自由自在”的夢想。她學車、買車,為自駕游之旅做了各種準備,生活才有了一點盼頭。

孫曉雪一度也支持媽媽。李紅罹患抑郁癥,孫曉雪陪媽媽看病治療;李紅學車,孫曉雪鼓勵;李紅買車的錢不夠,孫曉雪幫媽媽湊齊……就在萬事俱備、李紅終于決定出走時,失業一段時間的孫曉雪好不容易找到新工作,她答應新單位不請假,她需要李紅再度留下來幫她照顧兩個孩子,讓孫大勇照顧她不放心。她對李紅說,“等我在新公司站穩腳跟,咱一家人帶著兩個寶出去玩”……“還是你的前途重要”,李紅答應女兒的請求,她再次為女兒留下來。

這一幕非常殘忍,女兒困住了母親。這一現象揭示了女性同盟在面對結構性壓迫時的脆弱性。盡管母女二人在情感上有著深厚的共鳴與支持,但孫曉雪在追求個人職業發展與承擔母職之間左右為難,最終決定犧牲母親的自由來滿足自己的需求。這種犧牲并非出于惡意,而是結構性壓迫下的懦弱和無奈,它無情地揭露了女性在傳統家庭角色分工中所面臨的內嵌的、系統性的不公平。

《出走的決心》劇照

長期以來,女性被期待承擔更多的家庭責任和育兒任務,而男性更多地參與到公共領域的工作中。比如李紅作為女兒、姐姐、妻子和母親,一直承擔著更多家務勞動,為家庭任勞任怨做出犧牲;而作為新一代女性,孫曉雪對傳統性別角色固化表現出不滿與反抗,然而,孫曉雪在追求職業發展的同時,也不得不承擔比丈夫多得多的照顧孩子的責任,她的內心深處也認為女性比男性更適合照顧孩子。可見,性別角色的固化甚至深深植根于很多現代女性的意識之中,讓她們在追求自我與順應期待之間搖擺不定。

而一旦女性遵循“女主內”的分工模式,在家庭中分散太多精力,在職場上便處于劣勢地位,職業發展就會受到限制。孫曉雪就因為請假太多而失業,并且更難找到工作,她遭遇了“母職懲罰”。

如果無法掙脫這樣的性別分工、不敢讓男性更多參與育兒與家庭事務,那么,在缺乏有效社會支持體系的情況下,職業女性如果想要在事業上有所成就,往往需要依靠其他女性來填補家庭的空缺。當孫曉雪重返職場時,她只得要求母親來填補這個空缺,她以犧牲母親的追求為代價實現自己的追求,成為母親的“壓迫者”。

在孫曉雪身上,我們清晰看見在一個不公平的、對女性造成壓迫的系統中,一個現代女性“內化壓迫”之后,成為“壓迫者”的殘酷過程。

所謂“內化壓迫”,就是一個刻板群體中的一員,在某種程度上將對自己群體中他人的普遍看法內化。性別領域中的“內化壓迫”,意味著女性在社會化過程中,逐漸接受了壓迫者的價值觀和偏見,并在心理上認同這些不公平的待遇。

約翰·卡羅爾大學哲學教授莎倫·M. 凱將“內化壓迫”看作機場里的自動步道。套用她的比喻,主動的性別歧視行為就像是在傳送帶上快速地行走;被動的性別歧視行為就像是直直地站在傳送帶上,去往與主動行走的人相同的目的地。一些女性或許能感受到傳送帶的存在,選擇了轉身,不愿去往那個與他們相同的終點站。但是,除非她們能夠以大于傳送帶的速度向著相反的方向行走,否則她們會發現自己無力反抗,只能順著人流去往那個終點站。

換句話說,現代女性孫曉雪能夠意識到傳統性別分工與期待對于女性的深重壓迫,只是她的這種意識,無法“以大于傳送帶的速度向著相反的方向行走”,她最終還是去往“內化壓迫”的目的地,被動地將傳統的性別分工內化了——女性就是更適合“主內”、更適合照顧孩子、更適合為家庭做出讓步。而在“內化壓迫”之后,為了自身利益的最大化,她甚至成為母親的壓迫者——她從支持母親轉變為反對母親、“勒索母親”,無意中延續甚至加劇原有的不平等狀態。

這令人痛心。原本,女性在面對共同困境時傾向于相互支持、攜手抗爭,然而,針對女性的結構性壓迫輕易導向女性的“內化壓迫”,甚至讓女性成為另一名女性的壓迫者,讓女性同盟顯得脆弱不堪。孫曉雪在關鍵時刻成為母親的阻礙,正是這種悖論的具體表現。這不僅是一曲女性的悲歌,更是對性別分工不平等和歧視的批判。

因此,《出走的決心》并非一部簡單的性別對抗之作,而是在引導觀眾超越性別對立的狹隘視角,共同關注并思考如何打破壓抑女性、也壓抑著男性的性別分工困境。

從個人角度而言,李紅的出走是勇敢的選擇,她“以大于傳送帶的速度向著相反的方向行走”,徹底走出“內在壓迫”,獲得自我的解放。從社會性視角來看,打破性別分工的結構性壓迫,離不開男性與女性的共同努力。電影并非反男性、反婚姻,恰恰相反,從孫曉雪與丈夫徐曉陽(張本煜 飾)的關系上,《出走的決心》試圖為觀眾提供一個觀察下一代如何在婚姻中不斷接近男女平等的窗口。

相較于傳統婚姻模式,孫曉雪與徐曉陽在溝通上更加坦誠,在處理分歧時更注重于雙方一同尋找解決之道;特別是徐曉陽通過實際行動來分擔家庭責任,比如換崗以便有更多時間照顧家庭;兩人的性別角色慢慢地不受限于傳統框架,而是根據各自的訴求和意愿進行必要的均衡和調整。

只有當男性和女性不再被傳統的性別角色所束縛,沒有所謂的男性就應該做什么或者女性就應該做什么的壓力,并且,女性懷孕、生產、育兒乃至于承擔家務的成本能夠與伴侶公平地分配,婚姻才不會吞噬愛情,男女也可以成為同盟,每個人才能真正成為性別平等的參與者、支持者和受益者。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司