- +1

宣戰與否:羅斯福的“似戰非戰”策略

1939年9月1日,德國入侵波蘭的那天,日內瓦舉行了一個典禮。來自國際聯盟的官員獻上了一個巨大的青銅地球儀雕塑,以“紀念美國前總統、國際聯盟的創始人伍德羅·威爾遜”。兩天后,一年前試圖在慕尼黑取悅希特勒的英國和法國向德國宣戰了。一些人認為,如果美國在1919年能夠加入國際聯盟,這場世界性的殘酷之戰可能會得以避免。“美國現在有了第二次讓世界變得更加民主的機會。”羅斯福的農業部部長亨利·華萊士(Henry Wallace)說。那年秋天,像華萊士這樣的國際主義者對國際聯盟的失敗感到遺憾,他們開始秘密集會、籌劃和平——設想成立一個新的聯盟。對外關系委員會開始為國務院準備報告。與此同時,羅斯福正試著制定作戰方案。

在20世紀30年代,國會和公眾輿論都支持孤立主義。1935年,國會通過了五項《中立法案》(Neutrality Acts)中的第一項,承諾美國將遠離歐洲的戰爭。1936年,西班牙內戰爆發,有將近3000名美國公民自愿秘密參戰,捍衛民主并對抗希特勒和墨索里尼援助的右翼叛亂,他們中超過四分之一的人喪生,但是美國仍置身事外。1937年的蓋洛普民意調查顯示,大多數美國人對西班牙發生的事毫不關心。

美國的漠然使德國大膽起來。“美國對我們來說并不危險,”希特勒說,“關于美國社會行為的一切都表明,它一半被猶太化,而另一半被黑人化。”“人們怎么能指望一個一切都建立在美元基礎之上的國家團結在一起呢?”希特勒認為,美國人能被奧森·威爾斯的廣播節目《世界大戰》如此輕易地騙到,就表明美國人是傻瓜,而且,美國人是如此自私,生怕和歐洲扯上關系,希特勒對頑固的蘇維埃人還抱有勉強的尊重,但認為美國人就像傻瓜一樣容易被小玩意兒分心。“把一個德國人運到基輔,他仍然是一個完美的德國人,”希特勒說,“但是把他送到邁阿密,他就會墮落。”

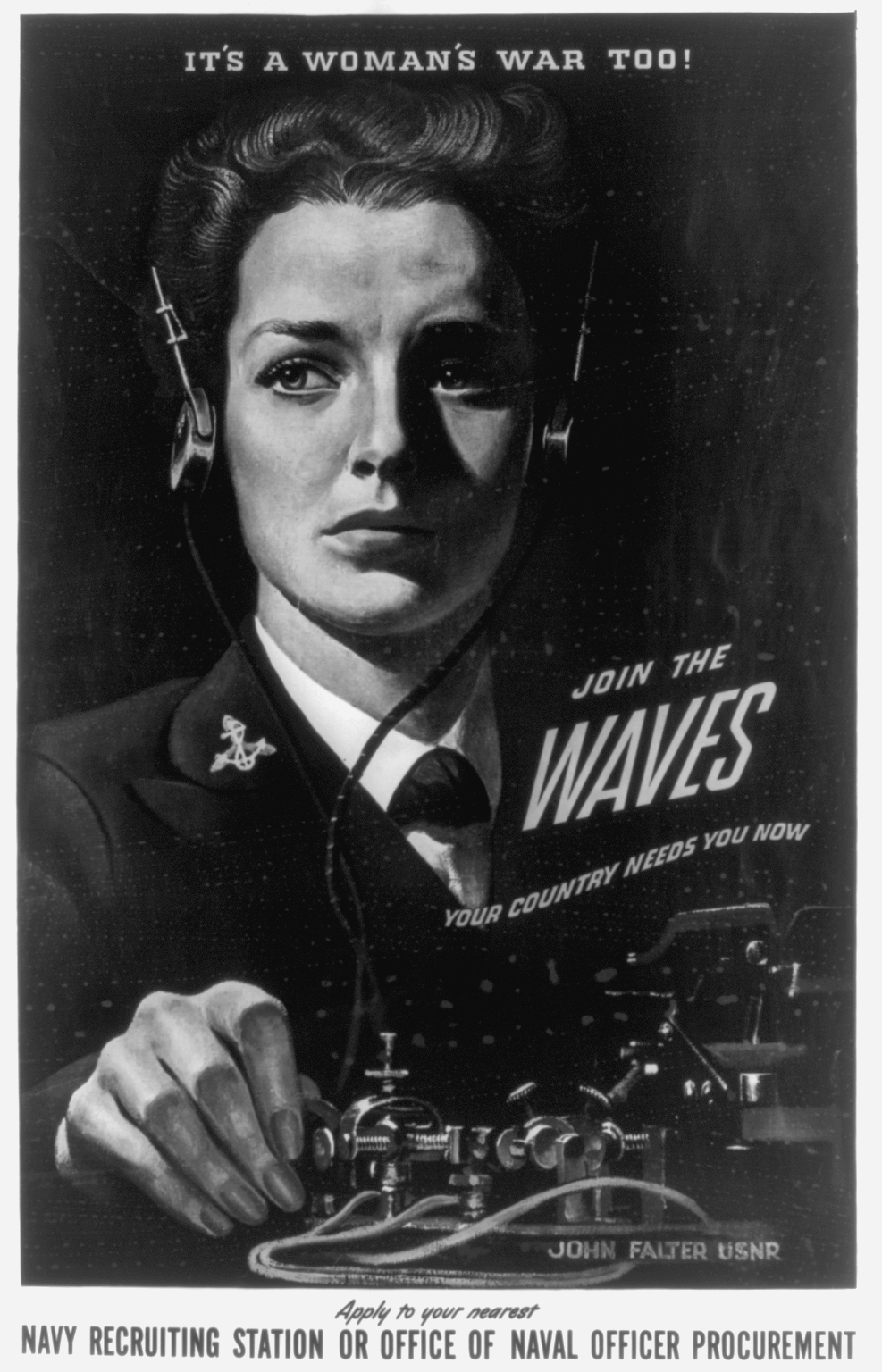

美國海軍招募海報

1938年年末,羅斯福提出了一項計劃,美國將為英國和法國制造飛機,并組建一支擁有1萬架飛機的美國空軍。1939年,他向國會提出了這項預算為3億美元的計劃。“這個計劃僅僅是最低要求。”總統說。當納粹的戰爭機器橫行歐洲時,羅斯福希望國會廢除《中立法案》,支持美國的盟友,并動員美國部隊,這一立場是他的“似戰非戰”戰略。私下里,他還有另外的擔心。1938年,德國化學家發現了核裂變,逃離德國的匈牙利科學家利奧·西拉德(Leo Szilard)帶著這個消息來到紐約。德國于1939年3月接管了捷克斯洛伐克,8月,羅斯福收到了西拉德所寫、愛因斯坦聯署的一封信,提醒他注意“以鈾為燃料、破壞力極大的新型炸彈”。這位物理學家告訴總統:“美國只有少量的貧鈾礦”,但“據我所知,德國實際上已禁止由其接管的捷克斯洛伐克礦場出售鈾礦石”。羅斯福召集秘密顧問委員會進行調查,該委員會很快回復說,鈾“將提供一種可能的炸彈原料,其破壞性遠遠超過現在已知的任何東西”。

在德國入侵波蘭之前,有近一半的美國人不愿意,或不想承諾支持歐洲沖突中的一方對抗另一方,尤其因為威廉·倫道夫·赫斯特,他在1917年就反對美國卷入歐洲戰爭(呼吁“美國第一!”),1938年,他采取了同樣的立場。他在全國廣播公司的廣播中警告說,歐洲各國“已經準備好開戰,所有人都渴望讓我們參戰”,但是“美國人應該繼續執行我們偉大而獨立的國家的傳統政策——它的偉大,在很大程度上是因為獨立”。有一小部分人狂熱地支持希特勒。未能贏得總統職位并從電臺中消失的考夫林神父,在1937年重新出現在廣播中,鼓吹反猶太主義,并表達對希特勒和納粹黨的欽佩之情。作為回報,希特勒表達了他對美國內戰中失利的南方邦聯而非合眾國的敬仰,并表示了自己遺憾,他寫道:“基于奴隸制和不平等原則的偉大新社會秩序的開端被戰爭摧毀了。”納粹宣傳者挑撥離間,試圖推動廢除第十四和第十五修正案,從而開創與美國南方白人的共同事業。考夫林被他們玩弄于股掌之間。1939年,考夫林的聽眾雖然減少了,但在他的號召之下組建了一個新的政黨——基督教陣線(Christian Front)。多蘿西·湯普森嘲笑道:“我今年44歲,如果說我曾受到猶太人的威脅,我自己都沒有注意到。”(她的一貫策略是蔑視考夫林。考夫林曾經在電臺上稱她為“多蒂”;之后,她在她的欄目中就一直稱他為“查克”。)2萬名美國人聚集在裝飾著納粹標志和美國國旗的麥迪遜廣場花園,其中一些人還穿著納粹制服,在那里,在一場名為“真正的美國主義的群眾示威”中,他們將新政抨擊為“猶政”。湯普森潛入了集會,大笑不止,即使她被扮成納粹黨突擊隊員的男子拖出麥迪遜廣場花園,還在不停地喊道:“妄想,妄想,妄想!”

但是,如果說廣播最初幫助考夫林贏得了聽眾,那么也同樣使他跌落神壇,特別是一位名叫基爾南(Kiernan)的新澤西圣公會牧師推出一檔廣播節目之后,該節目的宗旨是駁斥考夫林的每一個論點。作為對從弗雷德里克·道格拉斯到艾達·B. 韋爾斯的廢奴主義者和反私刑運動家抗議活動的回應,基爾南將他的節目命名為“言論自由論壇”。

英國和法國于9月向德國宣戰后,《財富》雜志馬上在下一期增加了一份名為《1939年戰爭》的副刊,其中包括了一張歐洲地圖和一份民意調查。“在歐洲正在經歷的麻煩中,你希望哪一方獲勝?”《財富》的調查問道。有83%的美國人選擇了“英格蘭、法國、波蘭及其盟國”,只有1%的人選擇了“德國及其盟國”。

然而,此時孤立的力量依然強大。《財富》雜志的地圖讓歐洲看起來很近,但是在1939年10月1日的一次演講中,曾在1927年成為首位獨自橫跨大西洋直飛的飛行員查爾斯·林德伯格(Charles Lindbergh)說道:“只需瞥一眼地圖就可以看到我們真正的邊界所在。我們還能要求除了從東邊的大西洋到西邊的太平洋之間的土地之外更多的東西嗎?”林德伯格說,歐洲可能會上演一場空戰,而美國人會組建一支空軍,但是,“即便對現代飛機而言,海洋也是一個令人生畏的障礙”。

孤立主義者提出了“美國堡壘”的愿景。大多數孤立主義者都是共和黨人,而孤立主義最強烈的反對者出自南方的民主黨,他們的目標是推動煙草和棉花作物的全球貿易。不過,即使是堅定的孤立主義者也明白世界正在變小。1940年2月,密歇根州的亞瑟·范登堡在日記中寫道:“當一個人可以在36小時之內橫跨大西洋時,在當下這個已然收縮的世界中,也許已不再可能存在舊式隔離……從現在起,我們所能希冀的最好狀況是‘隔離’,而不是孤立。”

反對羅斯福“似戰非戰”策略的人擔心這一策略可能會適得其反。如果美國人向英國出售坦克和船只,然后英國在德國的進攻下投降,那么美國的軍火會落入德國人手中。1940年5月10日,溫斯頓·丘吉爾出任英國首相,這使得羅斯福將美國人團結為英格蘭助手的能力在一夜之間得到了加強。

丘吉爾和羅斯福首次碰面是在1918年的倫敦,當時36歲的羅斯福是海軍助理,而43歲的丘吉爾則是一位前海軍上將。20年后,在丘吉爾回到海軍部后,羅斯福開通了與他溝通的渠道,渴望獲得有關歐洲事務的坦誠報告。他們的關系逐漸加深,但丘吉爾是取悅者,而羅斯福是被取悅者。丘吉爾后來說道:“沒有一個情人像我對羅斯福總統那樣去研究他情婦的突發奇想。”首相迫切需要爭取到羅斯福的支持并確保美國的供應——最終使美國參戰——因為英國不可能在沒有美國人支持的情況下擊敗德國。戰爭的進程,甚至和平的條件,在很大程度上取決于他們之間的友誼。1941年至1945年間,他們在一起度過了113天,其中包括在馬拉喀什的假期。丘吉爾充當了詩人和畫家,為美國總統繪出了一幅夕陽美景。

如果說丘吉爾是在討好羅斯福,那么他也同樣在討好美國選民。1940年6月4日,丘吉爾在下議院發表了振奮人心的演講,他在這次向全美電臺播放的演講中承諾英國將全力以赴:

我們將戰斗到底。我們將在法國作戰,將在海洋中作戰,我們將以越來越大的信心和越來越強的力量在空中作戰,我們將不惜一切代價保衛本土,我們將在海灘作戰,我們將在敵人的登陸點作戰,我們將在田野和街頭作戰,我們將在山區作戰。我們決不投降……直到新世界在上帝認為適當的時候,拿出它一切的力量來拯救和解放這個舊世界。

羅斯福在國內反復強調了同樣的信息。六天后,在弗吉尼亞大學,他的兒子小富蘭克林的畢業典禮上,羅斯福描繪了一個美國“孤島”的噩夢、一個“沒有自由的國民的噩夢”“一個被囚禁在監獄里的國民,戴著手銬、忍饑挨餓、日復一日地接受其他大陸上傲慢無情的主人通過柵欄投喂食物的噩夢”。

羅斯福決定競選前所未有的第三個任期,他的對手是共和黨人、印第安納州的商人溫德爾·威爾基(Wendell Willkie),威爾基希望能夠爭取到對羅斯福統治不再抱有幻想的民主黨人的支持。惠特克和巴克斯特為威爾基的競選活動準備了材料,其中包括一本演講手冊,為如何對待觀眾中的民主黨人給出了建議:“在提及對手時不要說‘民主黨’或‘新政政府’,只要說名字就好。”但威爾基不愿意進行會導致分裂的競選,總統的“似戰非戰”策略推出了有史以來第一個和平時期征兵法,威爾基不愿意反對它。一位記者對威爾基說:“您如果想贏得大選,應該反對提議中的征兵法。”威爾基回答說:“與其這樣做,我寧愿輸掉大選。”

到此時為止,美國人還沒有體會戰爭的痛苦。盡管有赫斯特、林德伯格和考夫林的先例,威爾基仍然拒絕動搖羅斯福的威信,這使得美國人免于承受分裂的負擔。“在這里,我們的基本制度仍然完好,我們的人民相對富裕,最重要的是,我們的社會相對友愛,”大選前一個月,多蘿西·湯普森在《紐約先驅報》上寫道,“世界上沒有哪個國家的境遇會如此之好。”

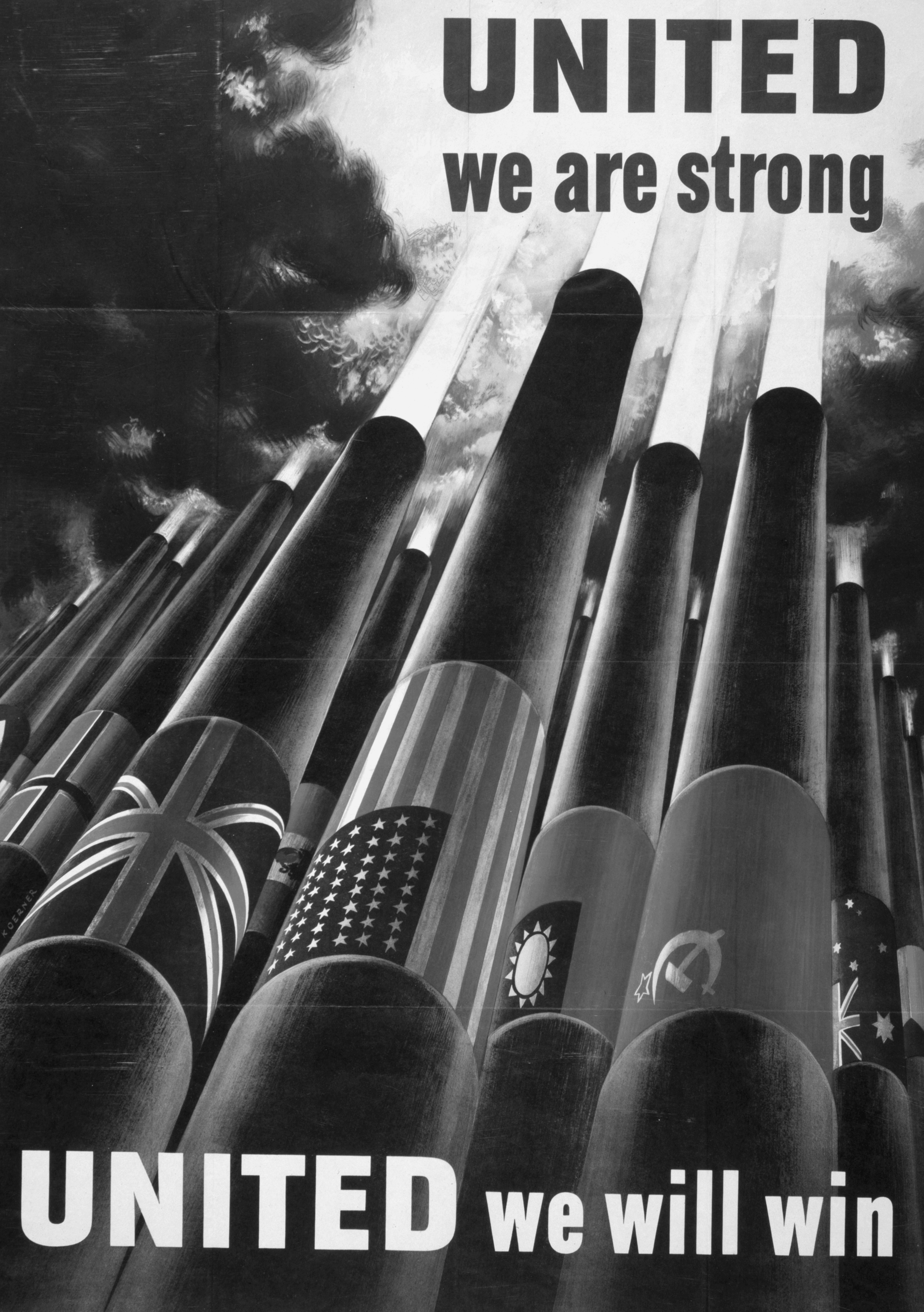

顯示盟軍整體實力的海報

1940年9月,德國的“閃電戰”奪去了4萬倫敦人的生命之后,丘吉爾仍拒絕向德國投降。德國、意大利和日本三個軸心國簽署了一項協議,在“以建立和維持新秩序為主要目的”的事業中承認彼此的勢力范圍,仿佛世界任由他們瓜分。11月,受丘吉爾堅韌精神的感召以及對軸心國恐嚇的擔心,選民們將羅斯福送回了白宮。這個史無前例的第三次任期,以及他在新政期間獲取的權力,對法院添人危機的記憶以及征兵法本身,都增加了關于美國的政府體制是否會容忍現代性殘暴的持續爭論。“我們的政府能否應對極權主義的挑戰并維持民主?”政治學家彭德爾頓·赫林(Pendleton Herring)問道,“立法和行政部門之間的權力分立能否與行政當局的需要相容?在尋求堅定的領導同時,我們是否會面臨獨裁的危險?”不過,大多數問題要擱置到戰后。

1940年12月29日,羅斯福再次走進電臺,這次談論的是時間與空間的距離。“自我們的先輩踏上詹姆斯敦和普利茅斯礁巖(傳說是第一批歐洲移民在新英格蘭地區的定居地)以來,美國文明從未處于現在這樣的危險之中。”他說。1823年的門羅主義已經過時了,因為旅行的速度太快,甚至跨越了浩瀚的海洋。“這些海洋的寬度與帆船時代不一樣了。非洲與巴西之間的距離比從華盛頓到科羅拉多州丹佛還要短,最新型的轟炸機只要5小時,而在太平洋的北部,美洲和亞洲幾乎是相連的。”軸心國的“新秩序”是什么樣的?“他們可能會談論世界的‘新秩序’,但他們念念不忘的只是復興最古老和最殘酷的暴政。”美國人不會為歐洲而戰,但是我們有責任提供武器,將這個世界從暴政中解救出來。“沒有人可以通過撫摸將老虎馴服成小貓,”他說,“非無情,不綏靖。”接著,他從宏觀目標轉到具體措施,說道:“我懇請工廠所有者、管理人員、工人、我們的政府雇員,盡一切努力,迅速并且無條件地生產武器彈藥,我們必須成為民主的大型武器庫。”

英國遭到德國軍火的全面壓制,彈藥也迅速見底,沒有現金從美國購買坦克、艦船和飛機。羅斯福為此制定了一項計劃,即《租借法案》:美國將這些物資借給英國,與其說是借貸或租賃,不如說是禮物,以換取美國長期租用英國的軍事基地。為了說服那些搖擺不定的美國人,羅斯福把反抗軸心國與美國的建國目標相提并論。1941年1月6日,在國會的年度演說中,他認為美國必須發揮其力量,為世界爭取“四項基本人類自由”:言論自由、宗教自由、免于匱乏和免于恐懼。(一位非裔美國人反駁道:“白人談論四項自由,而我們一個都沒有。”)

當他準備第三次就職典禮時,羅斯福給丘吉爾寫了一張便條,委托被他擊敗的對手溫德爾·威爾基當面交給丘吉爾。羅斯福談到威爾基時說:“他真的讓政治遠離這里。”在白宮書桌的綠色桌布上,羅斯福憑著記憶寫出了亨利·沃茲沃斯·朗費羅《航船的建造》最后一節中的詩句,朗費羅在1849年完成了草稿,之后接受了他的朋友查爾斯·薩姆納的勸說進行修訂,以希望的口氣結尾。“我認為這節詩句適用于你的人民,就像適用于我們一樣。”羅斯福寫道:

起航吧,國家之舟!

起航吧,堅固而偉大的聯盟

帶著全部的恐懼

帶著對未來的希望

人類摒息,堅守命運。

丘吉爾在廣播中朗讀了羅斯福的這封信。他向聽眾問道:“我將以你們的名義給予這位偉人,這位管理三億三千萬人口、三次當選的領袖什么答案?”“相信我們,把你的信仰和祝福交給我們,”他回答道,“給我們工具,我們將完成這項工作。”

威爾基在與丘吉爾會面后,及時飛回了華盛頓出席眾議院外交關系委員會會議,為《租借法案》提供支持。當委員會中的孤立主義者指出他在競選期間發表了關于羅斯福正在將美國推向戰爭的言論時,威爾基把它們歸結為競選活動中的虛張聲勢。“他當選了,”威爾基說,“他現在是我的總統。”

在國會審議的同時,亨利·盧斯利用《生活》雜志為《租借法案》進行辯護。盧斯說,1919年,美國放棄了“一個千載難逢的……擔當世界領袖的機會”。他敦促美國人不要再犯同樣的錯誤。他反對“任何形式的孤立主義在道義和實踐上的破產”,他認為美國必須參戰,還必須在世界上扮演新的角色。他堅持認為“20世紀是美國的世紀”。

由于反對羅斯福的國際主義,威爾基和盧斯站到了日益困頓和憤懣的“美國優先論者”的隊伍中。在眾議院外交關系委員會的證詞中,查爾斯·林德伯格拒絕區別對待軸心國和同盟國。“我希望雙方都不贏。”他回答說。

林德伯格、亨利·福特和他們的追隨者成立了美國優先委員會(the America First Committee),以赫斯特的“美國優先”為座右銘,該委員會購買了有40個電臺的廣播網絡的15分鐘廣告,發起了針對《租借法案》計劃的宣傳活動。他們的努力對德國人的幫助巨大,納粹的短波電臺播出了柏林宣傳部的贊許:“美國優先委員會是真正的美國主義和真正的愛國主義。”

盡管如此,國會還是通過了《租借法案》,羅斯福于3月11日正式簽署。感激不盡的丘吉爾稱其為“所有國家歷史上最高尚的法案”。《紐約時報》認為該法案的通過標志著美國在上一次戰爭結束時退出世界的局面出現了遲到已久的逆轉。

戰壕里的士兵

那年春夏,就在世界大部分地區落入軸心國手中之際,林德伯格的演講仍然吸引了1萬多人。希特勒撕毀與斯大林的協議,入侵了蘇聯。德國幾乎占領了整個歐洲,只有不列顛幸存。因侵占東北和南京而引發擔心的日本則控制了近一半的中國領土。林德伯格激烈地反對共產主義。他一直說:“我寧愿看到有著百倍缺點的祖國與英格蘭,甚至與德國結盟,也不愿接受蘇聯的殘忍、無神論和野蠻。”狂熱的反共情緒使他看不到其他形式的殘暴。他為納粹的宣傳找了借口:“在戰爭時期,真相總是被宣傳所取代。我認為我們不應該急于批評一個好戰國家的行為。有一個問題出現了,在類似的情況下,我們自己是否會做得更好。”但他也受憤怒之情驅使,在日記中吐露了他的信念,即美國的新聞界已被猶太人所控制——“在戰爭背后,隱藏著大部分本國猶太人的利益集團,他們控制著我們大多數的報紙和廣播,以及眾多電影”。林德伯格在為納粹的宣傳辯護時,反對他所認定的美國的宣傳。9月,在艾奧瓦州得梅因舉行的美國優先的集會上,他指出,有三股勢力在擴散美國宣傳:“英國人、猶太人和羅斯福政府。”英雄般地放棄競選轉而支持羅斯福和戰爭的溫德爾·威爾基把林德伯格的演講稱作“在我這個時代任何人所能做出的最不像美國人的關于國家聲譽的言論”。

更多溫和的孤立主義者將他們的異議置于反對美國擴張和美帝國主義的悠久傳統中,詳盡地闡述了他們在美墨戰爭和美西戰爭期間提出的觀點。1941年5月,俄亥俄州的共和黨參議員羅伯特·塔夫脫(Robert Taft)預言警告稱,美國的參戰最終意味著美國“將不得不在德國和整個歐洲維持一支警察部隊”。塔夫脫說:“坦率地講,美國人民不想統治世界,我們也沒有能力做到這一點。這種帝國主義對我們民主和自由的理想而言完全是陌生的,這不是我們的天定命運或民族命運。”

羅斯福知道如何反駁有關國家命運的論點。那個夏天,他要離開華盛頓前往緬因州進行一次垂釣之旅,這是一個精心設計的愚弄媒體的詭計,甚至連埃莉諾都不知道真相。實際上,他是穿過大洋去和溫斯頓·丘吉爾碰面。這兩個人都是乘著一艘灰色的重型巡洋艦來的,美國總統搭載的是“奧古斯都號”,英國首相乘坐的是“威爾士親王號”。魁梧的丘吉爾穿著深藍色的海軍軍裝走過“奧古斯塔號”的甲板,走向羅斯福,重重地靠在兒子艾略特身上的羅斯福決意要站著迎接他。“總統堅持忍受支架的痛苦。”羅斯福的一名助手說道,在顛簸的船上這一選擇更加令人擔憂。“即使‘奧古斯塔號’的輕微起伏,也意味著總統要忍受痛苦,一旦跌倒就會顏面盡失。”但總統一直站著。

“終于——我們走到了一起。”羅斯福在兩人握手時說道。

“的確如此。”丘吉爾說。

他們開始談判。丘吉爾希望說服羅斯福要求國會宣戰。他們換到“威爾士親王號”上繼續交流,羅斯福仍堅決不坐輪椅,用一只手抓住艾略特,另一只手扶著把手。雖然經過談判,丘吉爾沒有得到他想要的東西,但兩人達成了一項歷史性的協議。8月14日,他們以電報的形式發表了一份聯合聲明,聲明共有8條,包含了他們對“在納粹暴政被摧毀之后”的戰后世界的承諾:自由貿易、自行決策、國際安全、軍備控制、社會福利、經濟公正,以及人權保障。

他們的協議被稱作《大西洋憲章》,它制定了一套原則,后來在布雷頓森林體系和《聯合國憲章》中予以重申。他們同意“尊重所有人民選擇他們愿意生活在其治下的政府形式的權利”和“凡是被強制剝奪主權及自治權的人民恢復這些權利”。他們承諾遵守羅斯福新政的原則,即“促進勞動立法、經濟進步和社會保障”。他們將羅斯福的四大自由與丘吉爾的詩歌訣竅匯集在一起,保證實現一種和平,在這種和平中,“所有土地上的所有人民都可以免于恐懼和匱乏而過著自己的生活”。

這意味著這是世界性的新政。但是,首先他們必須要贏得這場戰爭。

(本文摘自吉爾·萊波雷著《分裂的共識:一部全新的美國史》,邵旭東、孫芳譯,新星出版社,2024年9月。澎湃新聞經授權發布,現標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司