- +1

浦江創新論壇上的大咖:新型材料的未來想象空間有多大

·對新型材料的精細化學調控離不開人們對微觀世界理解的加深。在這個比頭發絲還要細得多的納米尺度下,科學家們能夠對材料進行更為細致的改造,也發現了很多新現象。

·除了航天航空等高科技戰略領域之外,新型材料對于節能減排、可持續發展的意義同樣重大。

9月8日,“2024年浦江創新論壇——未來材料:交叉創新與可持續發展專題論壇”在上海市閔行區“大零號灣”科創大廈舉行。主辦方供圖

隨著納米科技、精準化學、人工智能等科學技術的發展,越來越多的新型材料被構思和制造出來。這些材料有的更輕更強,有的具備高效催化、感光、導電等獨特性能,還有的甚至能夠自行移動、自組織和自再生,宛如活物。它們在工業制造、綠色能源、機器人等領域有廣闊的應用前景。

9月8日,“2024年浦江創新論壇——未來材料:交叉創新與可持續發展專題論壇”在上海市閔行區“大零號灣”科創大廈舉行,來自政府、高校、科研機構、行業企業等300余位專家、學者及企業家代表參加會議,共同探討未來材料研究的發展趨勢和應用前景。

會上,5位來自中國、德國以及土耳其的材料科學領域頂級專家向與會者發表主旨演講,內容涵蓋納米機械催化、微型折疊機器人、仿生材料、制氫催化組件等多個主題,向聽眾展示了新型材料的研究前沿與應用場景。

從材質到結構,從仿生到“創生”

在人類探索新材料的歷史中,合金無疑是最為重要和悠久的領域之一。通過將兩種或兩種以上的金屬等化學物質混合在一起,合金能夠展現原先不具備的性能和樣貌,如青銅(錫銅合金)和鋼(碳鐵合金)等。

后來人們又發現,往金屬或者合金基底中繼續添加碳、石墨、陶瓷等增強材料,又能進一步提升或改變金屬性能,被稱為金屬基復合材料(MMCs)。近年來,金屬基復合材料迅猛發展,在航天、汽車、生物工程等領域不斷取代傳統材料。

盡管金屬基復合材料具備更好的性能,應用也越來越廣泛,但這種基于各材料之間“均勻復合”思路的技術也開始展現出短板。

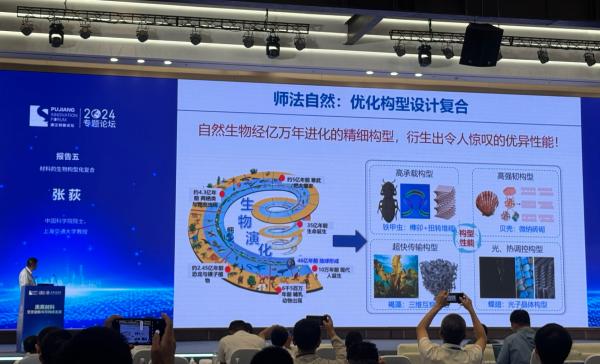

“它的發展瓶頸在于其強度、剛度和塑性、韌性之間存在嚴重的倒置。金屬基復合材料的強度增加時,它也會變得比傳統材料更脆、更容易斷裂。”中國科學院院士、上海交通大學講席教授、金屬基復合材料國家重點實驗室主任張荻在其演講中介紹道。

張荻認為,自然界的生物身上雖沒有“鐵甲鋼衣”,其骨肉身軀卻演化出了令人驚嘆的優異性能:能夠負重的甲蟲外殼、強韌的貝殼、利于體內物質流通的藻類、對光線和溫度敏感的蝶翅等等。這些特性的關鍵并非材質,而是經億萬年進化出的精細構型。

中國科學院院士張荻在會上講解生物材料構型。澎湃新聞記者 季敬杰 攝

在師法自然生物構型的思路下,張荻及其團隊對金屬基復合材料進行了仿生學處理。受貝殼層疊堆砌結構的啟發,他將經過納米技術處理的微納碳/鋁復合鋁片像磚塊一樣堆疊起來,形成一種磚砌結構。不同于傳統的均勻復合材料,這種材料不僅強度高,韌性也強。這種納米尺寸“磚砌式”金屬基復合材料技術很快成為一種新典范,為各國研究者們所采用。

對于那些結構復雜、難以被自下而上構建的自然構型,張荻則將自然材料作為骨架模板,通過精準化學改性、配位的方式,將材質“置換”為金屬等人工材料。這些結構也并非“無腦”繼承,而是根據需要進行篩選并通過計算模擬,將自然構型進行拆分重組,并發現其中的新機理。

自然蝶翅對光線具有吸收、反射、聚焦等等優異性能。以其為模板,張荻及其團隊研發出了“蝶翅”構型復合材料,不僅再現了自然蝶翅的精細結構,并通過構型-功能分析發現了該結構中的光增益耦合新現象與機制。這種結構的復合材料在光催化、光電轉換、光解水等領域都能得到應用。

對新型材料的精細化學調控離不開人們對微觀世界理解的加深。在這個比頭發絲還要細得多的納米尺度下,科學家們能夠對材料進行更為細致的改造,也發現了很多新現象。

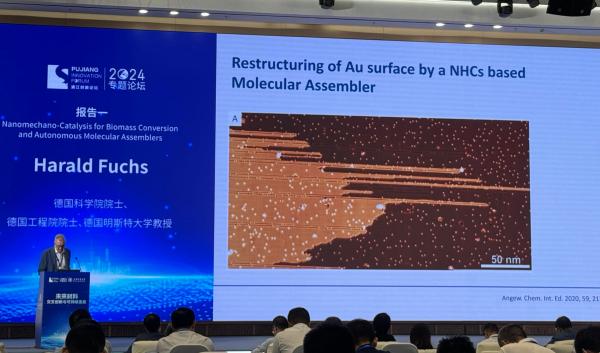

在演講中,德國科學院與工程院院士、德國明斯特大學教授哈羅德·福克斯(Harald Fuchs)向與會者介紹了他在表面在位精準化學(on-surface precision chemistry)方面的研究進展。

表面在位化學是近十年來發展起來的新型精準化學合成方法。它通過激活前驅體分子在金屬表面完成分子的活化、遷移以及偶聯,制備傳統合成法難以獲得的功能分子及聚合物。福克斯指出,這種反應是通過分子內部作用力介導(intrinsic force mediated reactivity)而實現的。

福克斯展示了一類常用的表面化學分子——N-雜環卡賓(N-heterocyclic Carbenes,NHCs)。這種呈環狀的碳烯化合物較為穩定,但在一定條件下展現出很強的活性,在催化領域有著廣泛的應用。

經過活性處理之后,NHC就能與金屬銅表面的銅原子結合,形成一個“不倒翁”一般的結構。福克斯及其團隊驚訝地發現,其中一種特定的NHC(IMe,1,3-二甲基咪唑卡賓)在銅表面竟然能夠借助化學鍵作用力將金屬表面第二層的原子如同挖蘿卜一樣“挖”出來,并借勢進行移動,如此反復。

對于福克斯來說,這很像電影《星球大戰》中的球形機器人BB-8——它的球形身體和腦袋靠磁力連接。他因此將這類NHC稱為“球形機器人”(Ballbot)。“我們原本以為它只是會讓金屬看起來有些不同,沒想到改變了金屬的結構。”福克斯告訴澎湃科技。

通過將銅金屬表面原子排列成“溝壑”狀結構,再放上大量的“球形機器人”,福克斯發現在沒有外力作用的情況下,這些“機器人”開始默契合作,將銅金屬表面重新“犁平”,“簡直像有生命一樣。”

德國科學院與工程院院士哈羅德·福克斯展示“球形機器人”NHC集群通過自組織的方式重構銅金屬表面原子結構。圖片拍攝:澎湃新聞記者季敬杰

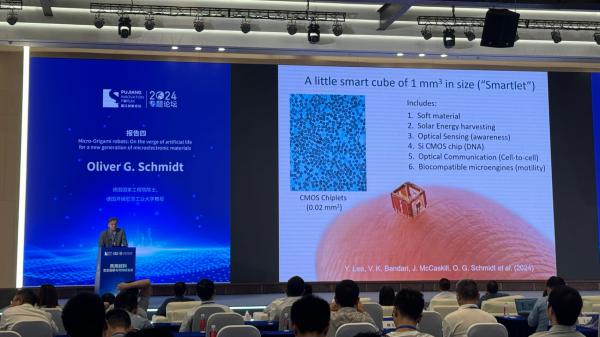

與福克斯的“無意”發現不同,德國國家工程院院士奧利佛·施密特(Oliver G. Schmidt)致力于研發微型機器人,并將其運用于新型材料中。

在演講中,施密特展示了他正在研究的“自折疊微機器結構”。在表面張力、界面張力或者體積變化所產生的應力作用下,材料會發生彎折。利用這一特性,研究者將這樣的小材料組件組裝起來,形成能夠根據條件變化而彎折、進而改變狀態的新型材料。

施密特將這一結構稱為“微型折紙”(micro-origami)。通過它不僅能夠制作微型線圈、微型天線、新型集成電路,還能制作可以卷成米粒大小的電池板、感應太陽位置而進行主動彎曲的太陽能板以及可以豎起來感知周圍環境的人工毛發。

他還展示了柔性材料、太陽能電池、光學感應以及微型馬達組裝而成的折紙機器人“智子”(Smartlet)。這個約1立方毫米的微型機器人能夠感應環境,與同伴進行接駁和自組裝,形成各種形態以執行特定任務,如同生物細胞形成組織。

德國工程院院士奧利佛·施密特介紹構想中的“微型折紙機器人”“智子”。澎湃新聞記者 季敬杰 攝

在施密特眼中,能夠自我維持(self-maintenance)、自給自足(self-contained)以及自我再生產(self-reproduction),就是生命的特征,也是新型材料發展的重要方向。

新型材料為國鑄器,助力可持續發展

張荻提出,科學研究不僅要在前沿進行探索,還要為國家重大需求進行關鍵突破并實現應用。新型材料的發展對于航天航空、軍事工業等國家戰略領域有著重要作用。

輕量化高性能金屬基復合材料是高科技領域的戰略性基礎材料。張荻提到,1996年,以西方國家為主的33個國家簽署了《瓦森納協定》,通過控制清單和信息交換的方式,對技術和商品出口進行控制,其中就包括限制對中國金屬基復合材料及技術設備的出口。

對此,進行新型材料技術攻堅十分必要。針對金屬基復合材料界面調控難、加工成形難、復合效應不明的問題,張荻團隊從理論模型入手,建立了多元體系相熱力學與粘著功理論模型,可定量預測合金元素、溫度場等對界面反應、界面結合與物相生成規律。在理論基礎上他們又對工藝進行調整,成功研制了多種世界領先的高性能碳化硅/鋁復合材料。

這些材料運用于中國“問天”“夢天”太空實驗艙的太陽翼展開機構、“嫦娥”月球車的鉤爪機構等,構件數量達10000余件,為航天任務的圓滿完成作出保障。

除了航天航空等高科技戰略領域之外,新型材料對于節能減排、可持續發展的意義同樣重大。中國科學院院士、新金屬材料國家重點實驗室主任、北京科技大學前沿交叉科學技術研究院院長張躍在演講中展示了新型材料在低碳煉鋼中的作用。

他說,當前中國鋼鐵工業二氧化碳排放量為18億噸,占全國總量約15%,是碳減排的主戰場。而中國鋼鐵產量的90%來源于傳統高爐-轉爐技術路線,其中高爐煉鐵碳排放量最大,占比73%以上,因此亟須研發新型低碳煉鐵技術。

目前,氫冶金技術是低碳煉鋼中最有前景的。通過光電、風電獲得電能,然后使用這些電能去制備氫氣,最后以氫氣作為燃料來煉鋼,整個過程將極大減少碳排放。其中,制氫的電力成本非常關鍵。當使用氫燃料的成本太過高昂時,就無法指望煉鋼企業用其替代傳統方式。

目前堿性電解水制氫技術是中國市場的主體技術路線,技術成熟度高,占據了90%的市場份額。該系統主要由堿性電解質溶液、電極以及電解槽組成。給電極通電,水分子就會發生電解反應,在陰極和陽極分解生成氫氣和氧氣。根據理論計算,這一過程需要的電壓為1.23V。而由于溶液雜質、設備效率等原因,實際需要的電壓遠遠不止。超過1.23V的部分被稱為“過電位”。

電極是發生催化反應的部分,也是決定反應效率、減少過電位的關鍵。張躍及其研究團隊研究了催化制氫過程中電極材料上的活性位點、反應路徑和傳質過程并對其建模,隨后在其基礎上對電極材料進行精準調控。通過納米尺度原位刻蝕、異質結原位構筑和合金原位電沉積技術,成功研制出了新型納米催化組件。

該組件制造成本降低35%,制氫電耗也降低了13%,單槽年節省電耗可達270萬千瓦時。

可持續發展不僅是國家的戰略,也是全人類共同的挑戰。世界工業技術研究組織協會主席、土耳其科學技術研究理事會主席哈桑·曼德爾(Hasan Mandal)在演講中指出,當前全球正面臨多重風險,包括極端氣候與生態變化。這些危機由多種因素導致,其中之一就是資源效率問題。

他提到,在每年全球投入使用的1050億噸各種材料中,僅有9%被回收,這不僅造成了資源浪費,也對環境造成了傷害。

他認為,在這一語境中,關于新型材料的研發和使用應當從實際出發,采取負責任以及全球合作的方式,以共同解決世界的問題。

據悉,浦江創新論壇是由中國科技部和上海市人民政府共同主辦的具有廣泛影響力的高層次國際創新論壇。2024第十七屆浦江創新論壇以“共享創新 共塑未來——構建科技創新開放環境”為主題,探討如何推動科技開放合作,積極融入全球創新網絡,深度參與和引領全球科技治理,同世界各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的國際科技發展環境。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司