- +1

社區動物志:一周城市生活

隨著城市化進程不斷加快,無論是獨居老人,還是年輕一代,人們對動物的陪伴需求不斷增加。伴侶動物正成為越來越多家庭中的重要一員。

據不完全統計,目前中國有約1.5億只伴侶動物,擁有伴侶動物的人群接近7000萬人。2020年5月,農業農村部公布《國家畜禽遺傳資源目錄》,貓、狗從傳統家畜“特化”為伴侶動物,不再被列入目錄,擁有有別于畜禽的身份。伴隨著近年來寵物市場的進一步擴大,在缺乏完善的反虐待動物保護法監管背景下,仍有許多問題需要解決。

今年8月,小象君Elefam自然與動物保護智庫聯合大城小村、pidan在成都蓓蕾社區聯合發起“動物志工作坊(Inter-species Writings)”,通過理論課程、游學觀察、駐地寫作的方式,為相關從業者、愛好者、社區居民、公益人、社區營造師、創作者及更廣泛的公眾,提供綜合性的動物保護與倫理知識。

此次,我以“半程參與”模式加入了這場社區內的“動物志工作坊”,作為關心伴侶動物與城市邊緣動物的都市人,我們應該如何通過非虛構寫作為動物發聲?如何在人類學-物種間民族志中找到動物保護的理論支撐與實踐方法?在真實的社區實踐中,又如何讓公眾科學而系統地參與到伴侶動物的保護行動中去?這一次的活動,讓我們看到答案正在不遠處。

(本期主持:明星辰)

近期回顧

動物同行、社區共寫:一場動物志工作坊的在地觀察

2024年8月,我前往成都蓓蕾社區參與了由小象君Elefam自然與動物保護智庫發起了一場“動物同行、社區共寫|動物志工作坊在社區(Inter-species Writings)”活動。主題海報上的“Inter-species writing workshop”首先吸引到我的注意,如何通過觀察、采訪與寫作這種在非虛構領域更為強調的方法,加入到公益行動中去,這是我最為好奇的。

活動全程由理論課程、成都田野、非虛構寫作三個單元組成。公眾可以通過線上或線下、全程或單程,以更為機動靈活的方式加入到這次活動中。

動物同行、社區共寫|動物志工作坊在社區(Inter-species Writings)主題海報

其中,線上課程“多物種民族志的歷程”是牛津大學人類學家埃本·柯西克(Eben Kirksey)與倫敦大學學院人類學博士楊博、倫敦政治經濟學院人類學博士周雨霏以對談的方式展開。在柯西克看來,多物種人類學超越了傳統人類學視角下對人類這一單一存在者的過分關注,使得我們得以發現那些往往被忽視的、人與其它生靈的糾纏關系。

山東師范大學哲學系副教授、《動物社群》一書譯者王珀則從動物倫理學的歷史與現實出發,介紹了各國倫理學家為動物權益辯護的不同思路,引薦國際多物種社區的經典案例,從而提出一個更為嚴峻的拷問:我們如何在一個非理想的世界中尋求動物權利的實現?

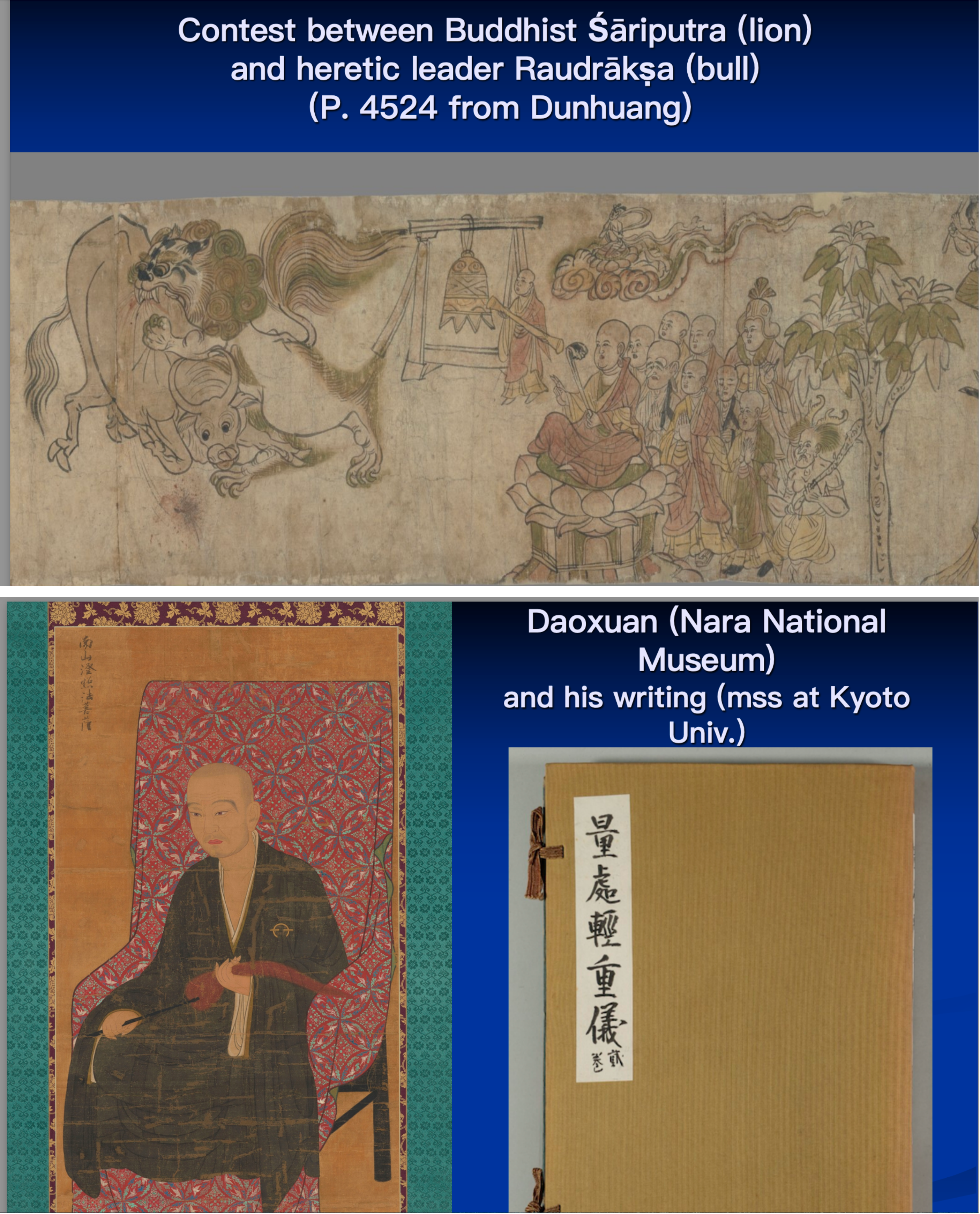

普林斯頓大學博士、亞利桑那州立大學佛教與中國宗教教授陳懷宇則從宗教角度出發,分析了中古時期,佛道儒民間信仰對于動物形象的塑造,以及藏在那些生動的佛經動物傳說背后的文化遺存。

陳懷宇教授線上課程《中古中國社會中的動物與宗教》。回顧部分圖片除特別說明外均為作者拍攝

陳懷宇曾在發表于《史學月刊》的《動物史的起源與目標》一文中提到,“歐洲的自然史以‘自然’為中心,中國的博物學以‘物’為中心。......中國的博物學中有關動物的研究應該被視為前現代史學(premodern historiograghy)中的動物歷史研究,以文獻考訂為方法、以名物考訂為目標的動物的文獻學研究……如所謂本草學研究。”

當人類學、宗教學及倫理學等不同跨學科視角作為理論基礎,將中西完全不同的視野呈現而出時,線下的田野與實踐就顯得尤為重要。

線下活動的地點在成都蓓蕾社區,是一個近些年來通過社區營造與更新獲得持續關注的“網紅”社區——不少來成都旅游的朋友,一定聽說過“玉林”這個字眼,玉林本身并非嚴格的城市行政區劃分,蓓蕾社區就在其中。在這個被社區營造盤活的古老社區內,居民齊聚的街邊共創空間、周末熱鬧的偌大市集、社區里的動物友好區域,似乎都為這樣一個帶有融合、共創氣息的活動提供了基礎與支撐。

在成都的線下課堂搭建在一所與蓓蕾社區菜市場一墻之隔的咖啡館內。明亮的落地玻璃窗將極具市民氣息的菜市場和富有設計感的咖啡館一分為二。透過這扇玻璃窗,可以窺見被改造一新、頗具設計感的菜市場里成都嬢嬢提著菜簍悠閑地買菜,而在窗戶這邊,一群寫作者、動物保護者、設計師、社會工作者齊聚一堂,通過人類學、非虛構寫作、藝術與田野調查等多種方式,將目光對準城市里的伴侶動物與社區動物,展開更多的討論與探索。

動物志工作坊的田野部分在成都蓓蕾社區開展,授課場地位于搭伙兒空間。大城小村 供圖

動物志工作坊總策劃潘學韻正在主持開營儀式。大城小村 供圖

課堂外的菜市場

非虛構作家袁凌為參與的同學們帶來了一場“非虛構寫作中的動物”課程分享。出生于陜西安康平利縣的袁凌,自小在鄉野長大,無論是作為獵人的親戚與熊之間的互動,還是居住在農村的二舅母、堂弟與家養狗之間的關系——野生動物與伴侶動物在鄉民眼中似乎沒有明顯界限,但在袁凌的筆下,他卻從真實世界里取材,用非虛構的筆觸塑造出一個更為原始和殘酷的世界,即使殘酷,其中亦有溫情。

“……岸邊到底的一塊石頭上有相當的距離,中間隔著激流,堂弟一躍而過,又伸著手把我勉強拉過去,腳略微沾濕。剩下那只狗,站在那頭猶豫了一下,堂弟蹲下身,像對我那樣伸出手,狗也就不再猶豫,一躍過來……”

除了對于動物寫作中有關敘述中心、動機、敘事線、細節和語言的理論分析外,袁凌在蓓蕾社區充當了一個觀察者般的中介角色。一方面,他在同學們實地采訪與調研過程中,為學員們提供必要的采訪與寫作建議;另一方面,他則觀察社區內的人與事,試圖更為真切地觀察蓓蕾社區內部發生的點點滴滴。

作家袁凌為工作坊學員講授“非虛構寫作中的動物”。 大城小村 供圖

作家袁凌跟隨工作坊學員進行訓犬基地的深度調研與采訪。動物志工作坊學員 攝

倫敦政治經濟學院人類學博士周雨霏曾在拉薩與安多藏區花費兩年多時間進行田野調查,在當地的狗廠工作、為母狗接生,與藏區牧民交流,其非虛構作品《加、加莫、加霍瑪》獲得第一屆香港“在場·非虛構”獎學金三等獎。

作為導師的周雨霏幾乎全程參與了這場活動。在她看來,在田野觀察的過程中,不僅要拜當地人為師,更要拜動物為師,“帶著人類老師傳授的經驗,試著去接近那些動物們,看看它們的反饋”——狗廠工作人員有關“不能盯著狗眼看”種種勸告被驗證為真,而有關生活在這里的動物故事,則在她數日累月的觀察、記錄與思考中,逐漸被串成完整的故事線。

周雨霏為學員講授 “多物種民族志的田野與寫作方法”。大城小村 供圖

此次工作坊總策劃、小象君自然與動物保護執行理事潘學韻在介紹此次工作坊課程搭建與設計的初衷與思路時提到,“在搭建工作坊框架的初期,即便設置了人類學、宗教學和人文學科社科的理論課程,以及有關社區動物治理的田野實踐,但我期望大家的產出仍然是一篇故事。這是因為我相信,一個有效的動物保護公眾倡導項目,不能僅靠來自教導式的宣講與傳播,而是來自真實世界中人與動物的互動,在這個意義上,非虛構故事本身的力量很有價值。”

在蓓蕾小天臺舉行的“社區人寵關系”觀察與走訪,讓學員們深入到蓓蕾社區內部觀察這里的居民如何與動物相處,無論是遛狗的大叔,還是收養流浪貓的阿婆,每個人與他/她的伴侶動物、邊緣動物之間,都有著令人難忘的故事。

工作坊里的“人寵同享健康食譜”活動,讓人再一次感受到對于動物的關愛與人的自我關懷是同一件事;有關“犬行為觀察的課程”則讓當地社區居民也加入到課堂里,“居民可以帶著自己的寵物狗過來聽,這也讓現場更加活潑生動。”

動物志工作坊學員正在進行讀書會分享交流。工作坊學員 供圖

除了經由活動主辦方帶來的議題設置與環節設計外,學員在其中的反饋與成長則更加令人欣喜。在最后一天結營期間,潘學韻帶領學員們參加了臺灣學者錢永祥老師的《人性的鏡子:動物倫理學14講》新書分享現場。讓她印象深刻的是,在講座期間,工作坊的幾位學員們發現有位觀眾帶來的貓咪出現一定的應激反應,學員們對這種狀況既沒有袖手旁觀,也不是激進地上前指責,而是通過講座議題,溫柔但也有力地在現場提出一個更為切實的問題:在各大城市宣揚“寵物友好”的背景下,公共空間里的愛寵是否只是為了滿足人們想帶寵物去到那里的需求?由此也忽略了動物本身自己的需求?

此次工作坊結營之后,學員吳怡提交了以《城市角落里的生命》為題的非虛構創作,她希望能夠透過記錄蓓蕾社區“貓婆婆”和她救助流浪貓的故事,引導人們去反思自己在社會中的角色——如何對待弱勢的人和動物,以及社會對弱者應有的責任與關懷。

“在田野調查和寫作的環節中,我發現自己從一個旁觀者逐漸變成了一個傾聽者,甚至是一個參與者,這與我最初設想的有所不同。原本以為只是觀察和記錄,但實際上經過一起喂貓的幾個晚上,我仿佛獲得了一張‘人生體驗卡’,得以走進一個陌生人的生活,體驗她的人生,看到她視角下的流浪動物。此時,‘我’成為一個連接通道,寫作成了一個必然的手段,所以即使缺乏寫作經驗,依然要努力的記錄下來。”

(文/明星辰 撰稿人,主要從事非虛構報道、人物訪談、文化報道及評論類寫作,專注收集與記錄各地奇妙的在地民俗與非遺傳承;圖/由活動主辦方與作者拍攝提供)

本周主題推薦

書|《動物社群》

近年來,人類與動物關系持續惡化,而傳統的動物權利論在理論和實踐上面臨著雙重困境,不足以回應當下的問題。本書旨在提出全新的思路,從“社群”概念出發,將公民身份的框架應用于動物權利問題,以建構一種拓展性的動物權利論,并由此思考多樣性的人類–動物關系所衍生的不同類型的義務,以期彌補現有的動物理論存在的缺陷,重新建立人類與動物的關系,推動動物權利的發展。

書|《人性的鏡子》

本書從追溯“人類中心主義”的起源與演變并剖析這一癥結開始,說明“動物也應是值得討論的道德問題”,接著回溯動物倫理學興起的社會和思想背景,并進入哲學領域,逐一介紹效益主義、康德主義、亞里士多德的“致善論”、女性主義,以及德性倫理語境中的動物倫理學。

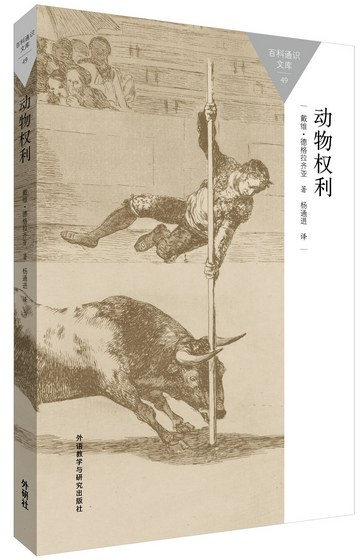

書|《動物權利》

動物有權利嗎?人類對動物負有義務嗎?動物的精神生活是什么樣的?我們應如何理解它們的福利?這些是當代關于動物權利爭論的核心問題,它們所涉及的不僅僅是哲學思考,還包括人們日常生活中的行為。本書從歷史和現實的角度,結合各社會組織和個人對待動物的方式,對這些問題進行了深入探討,呼吁人們對動物權利問題給予關注并進行反思。

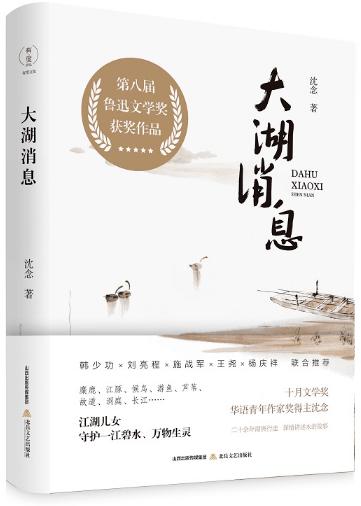

書|《大湖消息》

本書記錄了作者近十年多次去往東洞庭湖濕地、長江集成孤島的見聞與思考,個體行走的遇見及湖區人的生存現實,敘說麋鹿、候鳥、江豚、魚類、歐美楊林及各類植物等與人和土地的命運交集,背后折射出生物的多樣性保護與可持續發展,展示時代變遷中生態與生活的漸變和嬗變。

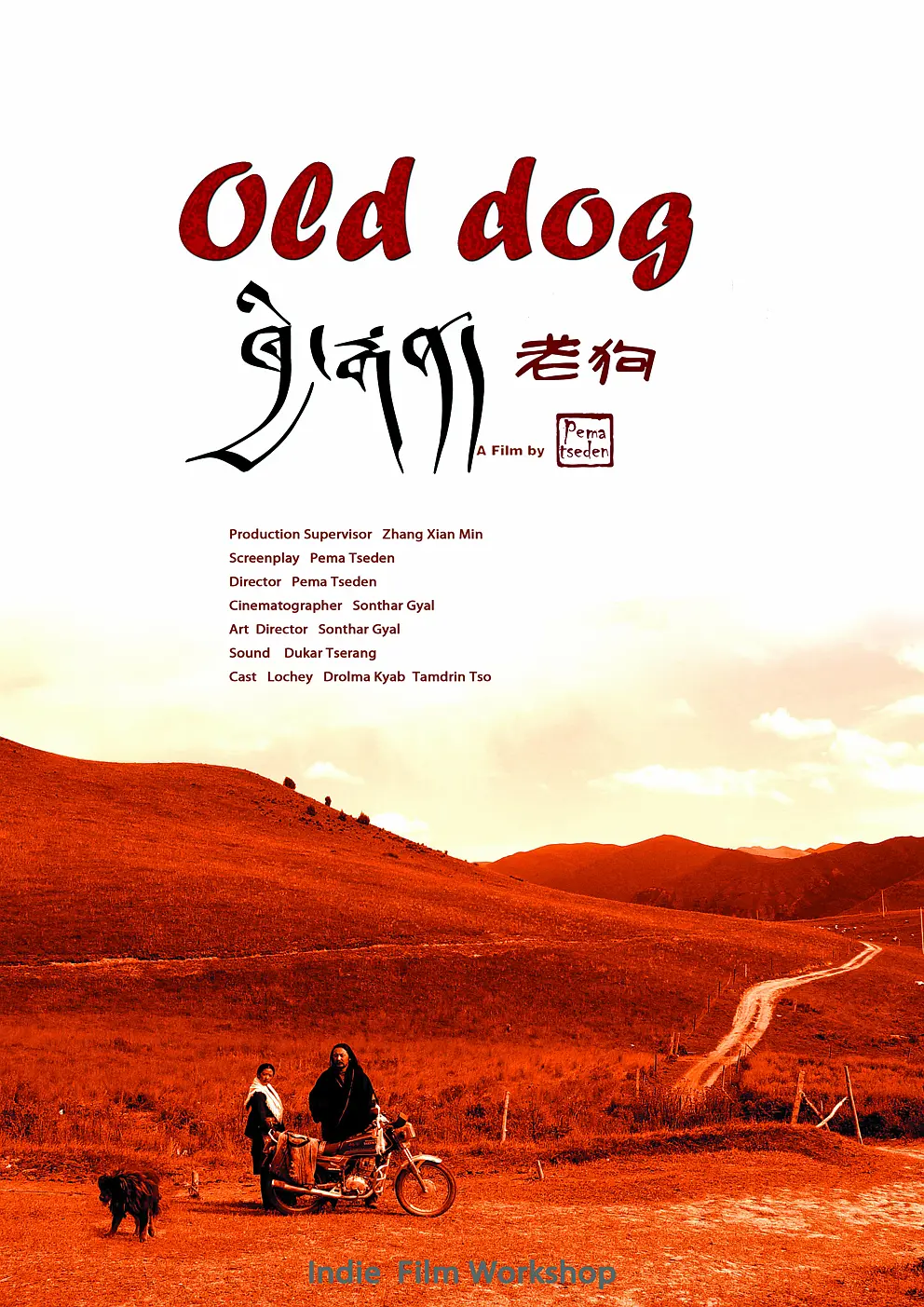

影|《老狗》

藏族導演萬瑪才旦的作品《老狗》講述了一個看似簡單,但卻蘊藏了無限深意的故事:在二十世紀九十年代末的藏區某地,一只年老的藏獒,將老人、兒子與賣狗人扭結在一起。兒子要賣了它,老人堅決要留住這牧人的朋友,賣狗人要將它賣去做寵物。由羊群、白云、牧人組成的藏區風景上,最后純種的藏獒該何去何從?

線下活動推薦

上海·講座|吳曉隆:中國式家庭攝影書共讀

詳情請關注 XSPACE富士膠片影像空間微信公眾號

上海·講座|潘玉良與上海的一世情緣

詳情請關注 世博會博物館微信公眾號

上海·講座|No.1尼羅河魅影 尋找古埃及記憶碎片

詳情請關注 1925書局微信公眾號

上海·讀書會|文明與周期:市場、人口和國家體制

詳情請關注 甲骨文微信公眾號

上海·讀書會|人工智能驅動的元宇宙將如何重塑職場?——從 《黑神話:悟空》聊起

詳情請關注 陸家嘴讀書會LUJIAZUIBOOKCLUB微信公眾號

上海·市集|海上生明月,和70+生活藝術家一起獅耀中秋

詳情請關注 早le樂事集微信公眾號

上海·展覽|從暑假的社區觀察講起

詳情請關注 嘉源海美術館微信公眾號

上海·征集|天空顏色的衣服、有故事的鞋子

詳情請關注 煙囪PSA微信公眾號

成都·分享|蕭易:營造學社漫長的一次調查1939.8.27-1940.2.16——《漫長的調查》新書分享

詳情請關注 廣西師范大學出版社微信公眾號

廣州·分享|「當田野觀察變成一種殘忍」

詳情請關注 何志森mapping工作坊微信公眾號

陽朔·招募|2024“全球藝術漂流計劃”——廣西陽朔招募

詳情請關注 青年藝術100微信公眾號

線上活動推薦

線上講座|以生態藝術為方法

詳情請關注 生態藝術行動微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司