- +1

青春華章|16年前被救治的早產兒成長為高中生,回到醫院暑期實踐

16年前上海醫生救治的早產兒,這個暑假,又回到醫院進行社會實踐。

近日,復旦大學附屬兒科醫院新生兒診療中心副主任王來栓告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者,剛過去的暑假,醫院有一名特別的實習生,是十六年前他救治過的最小早產兒。

2024年暑假,賴可(化名)在復旦大學附屬兒科醫院新生兒診療中心暑期實踐。本文圖片均為復旦大學附屬兒科醫院供圖

王來栓說,賴可(化名)2008年由于早產入院,出生后體重只有1200克左右,是極低出生體重早產兒,患有新生兒呼吸窘迫綜合征、敗血癥、肺炎等,病情危重,住院治療了兩個多月。

“她29周出生,情況比較嚴重,是當時我們醫院最小的嬰兒。”王來栓說,由于賴可病情重,無法正常攝入食物,一直靜脈輸液,體靜脈置管、呼吸機都上了,肺部治療很長時間,情況才逐漸好轉。

得到專業救治后,賴可健康成長,沒有出現任何早產兒后遺癥。16年后,這個曾經的最小早產兒回到這家醫院度過近兩個月的暑期社會實踐。她說由于成長原因,自己對醫學有著更深的敬畏,讀高二的她已立志大學要報考醫學類專業。

2024年7月,復旦大學附屬兒科醫院新生兒診療中心副主任王來栓(左)和賴可。

“我感覺很慶幸,現在是完全健康的青少年,他們(醫生)叫我‘優秀畢業生’。”賴可說:“我知道自己小時候病情很重,搶救了很多次,如果有任何治療不當,我可能不是現在這樣。”

2024年暑假,賴可每天8點到醫院,跟著醫生一起上班和下班。早上她跟著醫生查房,幫醫生和患者跑腿拿東西,帶領家長和孩子去到指定的位置。她也有機會觀摩醫生開展治療,比如胃鏡、喉鏡、插管等。同時,她還幫醫護人員整理材料。

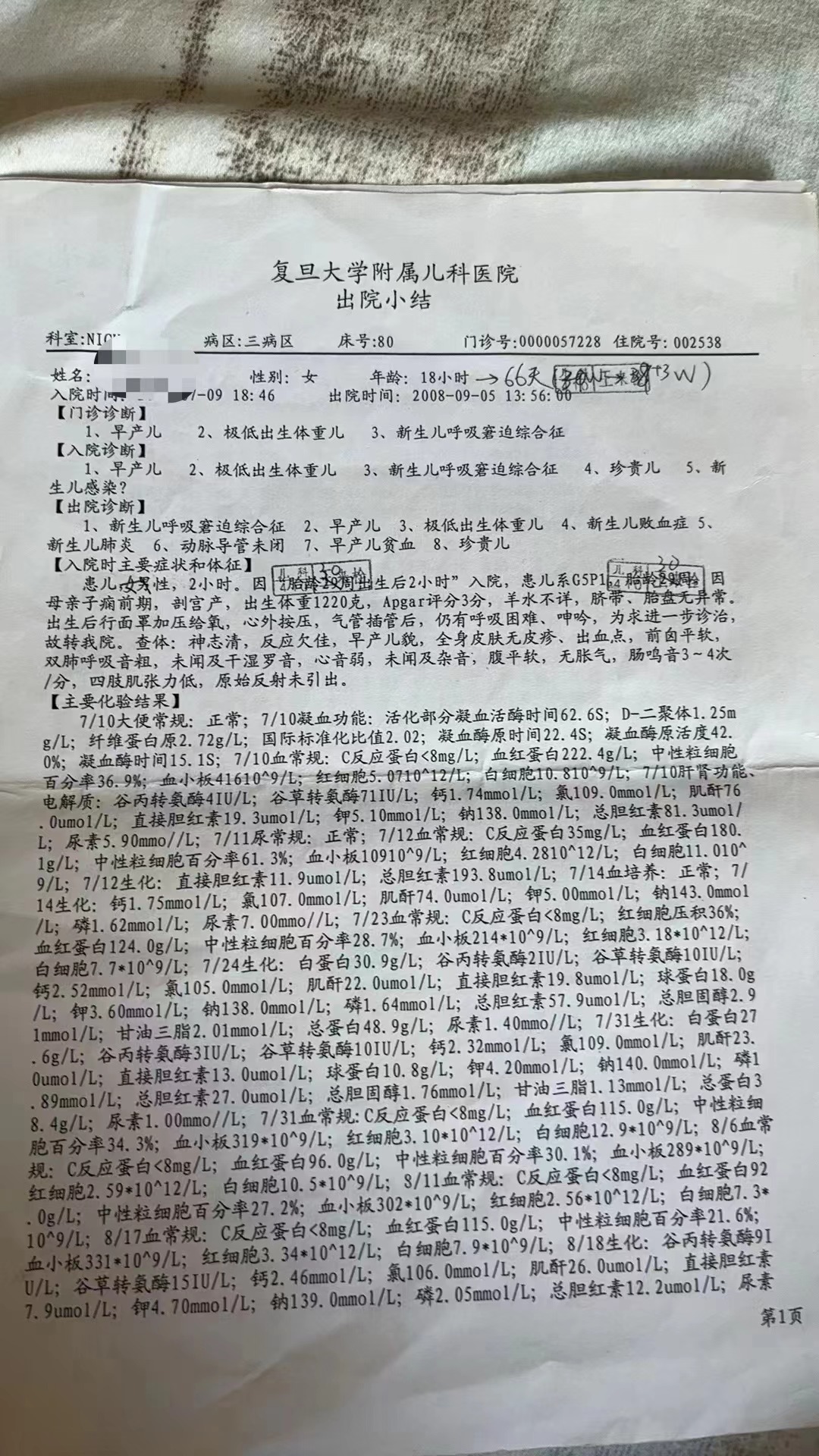

2008年,賴可(化名)由于早產入院,出生后體重只有1200克左右,是極低出生體重早產兒,在醫院接受治療。

2008年賴可(化名)的出院小結。

賴可意外在醫院看到了自己小時候治療的資料照片。照片上,她由于出生后體重極低,顯得非常瘦小,躺在保溫箱里,身上插著管子,身邊圍繞著一些醫療器材。

她在醫院還看到不少和自己小時候一樣的早產兒得到救治。有一位媽媽是四十多歲的高齡產婦,嬰兒是28周的早產兒,她跟著醫護人員一起照顧他們。“寶寶和媽媽的情況都和我小時候一樣,現在他們也接受了有效的醫療幫助,這讓我很有感觸。”她說。

賴可稱,自己小時候作為患者常去醫院,這次有機會站在醫生的視角,感受很不一樣。她看到醫務工作很辛苦,很有價值,更堅定了自己學醫的志向。“醫生每天都非常忙,有許多新來的寶寶需要治療,新的問題需要研究。”她說,“但我相信成為醫生是很有意義的職業,因為我看到他們可以幫助生病的嬰兒恢復健康。我自己曾經接受了幫助,未來也希望幫助別人。”

在全球,早產是五歲以下兒童的主要死亡原因。根據世界衛生組織(WHO)數據,2020年全球有1340萬早產兒,占新生兒總數十分之一以上。2019年大約有90萬名兒童死于早產并發癥。許多幸存嬰兒面臨終身殘疾,包括學習障礙以及視力和聽力問題。

王來栓說,復旦大學附屬兒科醫院每年收治的早產兒、超早產兒大約三四百例。十幾年前,賴可是該院最小的早產兒,但現在早產兒出生數量增多、出生胎齡越來越小的挑戰更顯著,該院收治的最小早產兒有23周的嬰兒。他說,造成早產兒的原因與疾病、輔助生殖、生育年齡以及其他社會因素有關。

(中國互聯網發展基金會中國正能量網絡傳播專項基金資助支持項目)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司