- +1

《邊水往事》:獵奇、恐懼與消解

《邊水往事》有些“低開”,但前半程的劇情比較精彩,在高口碑的加持下逐漸出圈,熱度也有明顯的提升。中后半程的劇情稍弱,大結局不算爛尾,總體來說是一部可看性不錯的懸疑劇。

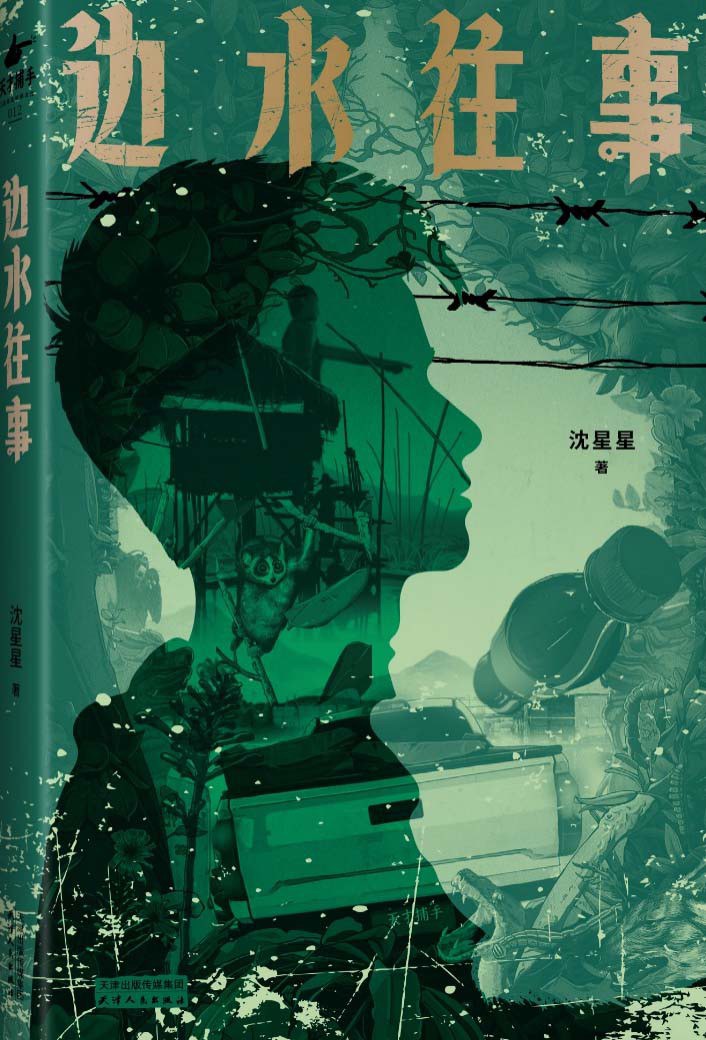

《邊水往事》海報

如果要更具體地說,《邊水往事》如何吸引觀眾,那么有一個很通俗易懂的解釋:《消失的她》《孤注一擲》是怎么獲得高票房的,《邊水往事》本質上也是一個路徑。

《邊水往事》基于真實經歷改編,原著作者沈星星以其在緬甸的親身經歷為藍本,創作了這部回憶錄式的小說。雖然劇集將背景改為一個架空的勃磨聯邦,甚至創造了一個勃磨語,但觀眾輕易就能夠將勃磨聯邦聯想到國產影視創作中的“東南亞”。

《邊水往事》書影,作者沈星星

主人公沈星(郭麒麟 飾)為尋找舅舅,誤入勃磨聯邦的“三邊坡”(對應現實中的“金三角”)。劇中的三邊坡用一個詞來形容,就是“無法”,也就是沈星發問的:這地兒是沒有法律嗎?

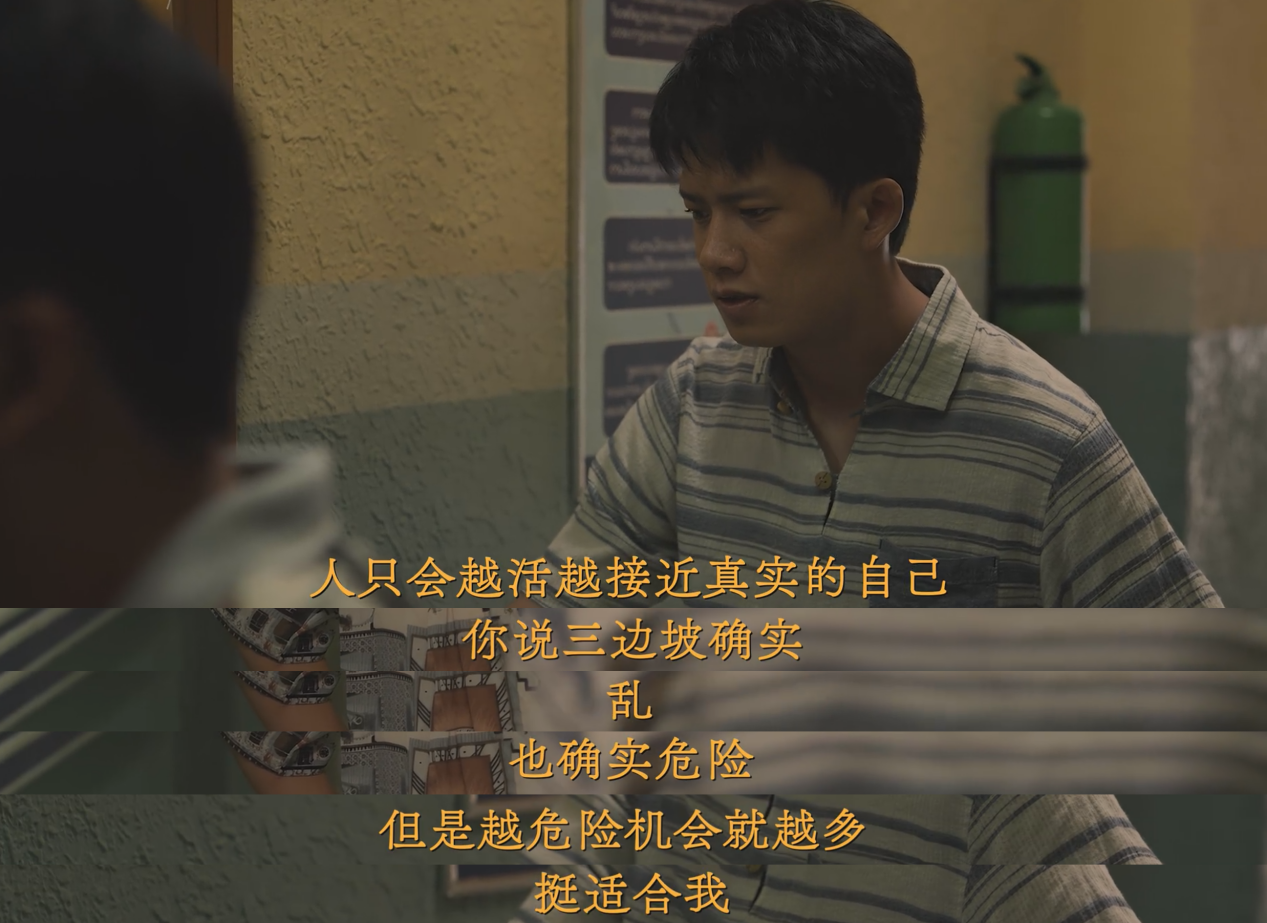

沈星(郭麒麟 飾)

幾乎是等于沒有,所以三邊坡本質上就是一個叢林社會。

法律與秩序形同虛設,強者為王成為最直觀的現實。“強者”通過壟斷、非法勾當、與政治勢力的勾兌以及不斷的斗爭逐漸穩固下來。弱者處于食物鏈的底端,他們要么依附于強者尋求庇護,要么在不斷的掙扎中試圖翻身。

資源的爭奪是三邊坡的日常。由于缺乏有效的資源分配機制,強者為了獲取和壟斷資源(從木材到礦石)不惜動用一切手段,為了利益也無所不用其極。任何爭執都會迅速升級為暴力沖突。

道德與正義,既罕見也奢侈。在缺乏法律指引的情況下,人們的行為標準要么出于自保要么出于利益。一些在正常社會中被視為不道德的行為,在這里卻可能被認為是必要的生存手段。忠誠與背叛之間的界限變得異常模糊,人人隨時準備為了利益選擇出賣或背叛。

毛攀(辛浩江 飾)出場以后,他就成為《邊水往事》最令觀眾厭惡的角色。毛攀是一個被寵壞的惡少,他擁有超雄綜合征般的特征,以害人為樂,視別人的生命如草芥。比如他逼迫老李將眼鏡王蛇放到沈星床鋪上,企圖置人于死地,老李不從,他就吊死老李;他使用陰招,想要用剛伐的樹木壓死沈星……毛攀不僅是個體惡性的體現,也是當地“無法”狀態的一種折射。

毛攀(辛浩江 飾)

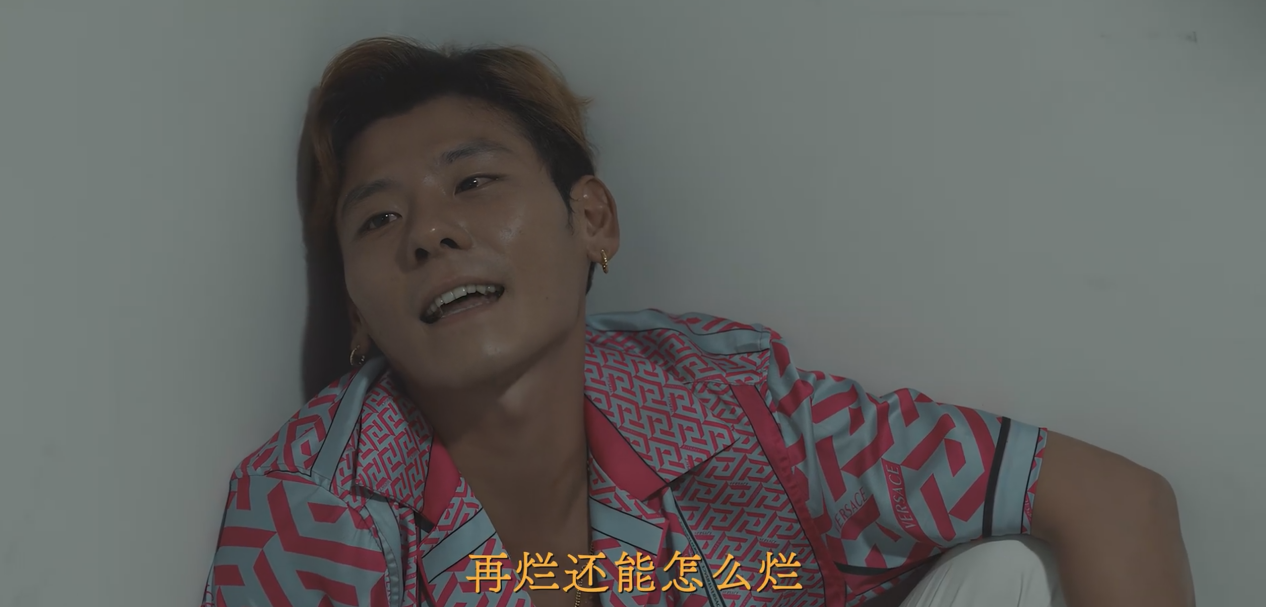

郭立民(趙潤南 飾)代表另一類人。他起初只是在這個充滿復雜性和危險性的地方掙扎求生的小人物。命運對他格外苛刻,母親的重病需要巨額手術費,他自身又屢次受到欺凌和壓迫……郭立民最終走上黑化的道路。

郭立民(趙潤南 飾)

郭立民的黑化并非一蹴而就,而是逐漸累積、逐漸沉淪。這其實也是對當地“無法”狀態的一種無奈回應。在弱肉強食的叢林社會里,善良和正義往往無法得到應有的回報,這讓郭立民步入歧途,他以為只有變得更強、更狠,才能保護自己不受傷害,他“抽刃向更弱者”。

但拓是《邊水往事》中最具魅力的角色之一,他有堅韌不拔、忠誠肯干的一面,又有著深藏不露、充滿神秘感的一面,更重要的是,在這個“無法”之地,他能夠堅守底線,也始終有情有義,不論是對自己的家人、兄弟還是朋友。可惜,在這里,要做一個好人太難,代價不是良知就是生命。

但拓(江奇霖 飾)

最為深謀遠慮的猜叔(吳鎮宇 飾),一定有他內心柔軟的地方,比如他最后放走沈星。然而,要在三邊坡立足,要成為三邊坡的頭目,又怎么可能干凈?猜叔是否更早的時候就涉毒了,以后是否會繼續涉毒,答案恐怕是肯定的。

猜叔(吳鎮宇 飾)

總之,《邊水往事》通過豐富的群像一再驗證了一點:在這片“無法”的土地上,惡肆意增長,善難以存活。

黑化的郭立民,只能一起“爛”下去

王安全(蔣奇鳴 飾)也在這種“爛”環境下完全的自我放棄了

在這一“無法”的狀態下,販毒、販賣人口、賭博以及殺人越貨,顯得如此稀松平常,為觀眾帶來強烈的獵奇效果,延續并強化了《消失的她》和《孤注一擲》對于國外某些區域亂象的印象。

獵奇是人類天性中的一部分,對于未知、神秘、奇異的事物,人們總是充滿好奇。如果是發生在國內的故事,在獵奇的創作和呈現上會受到一定的限制;為了應對這一挑戰,很多故事選擇以東南亞為背景,或者所謂的“架空”。

一方面,這并非完全地背離現實。域外一些國家或地區,確實面臨一系列社會問題,如戰亂、貧困、詐騙、販毒、販賣人口等,這些問題為影視創作提供大量的現實題材,使得作品能夠觸及更為廣泛的現實問題。

另一方面,架空背景的大尺度,可以安全地通過審查,充分滿足觀眾的獵奇心理。比如“無法”的叢林狀態、人性惡的極端呈現、殘忍的殺人手法、詭異的祭祀儀式等場景,不僅挑戰觀眾的心理承受極限,也在視覺上給予強烈的沖擊,讓觀眾感受到國內故事所不具備的緊張和刺激。

所以,《邊水往事》好看的第一層面,就跟《消失的她》《孤注一擲》的“好看”是一樣:原來那里那么亂、那么嚇人啊!

《邊水往事》劇照

伴隨著的獵奇,是《邊水往事》對于觀眾恐懼情緒的激發。

劇中的三邊坡是一個充滿威脅和不安的世界,每一寸土地都散發著危險的氣息,這里的人們生活在刀尖上,隨時準備面對突如其來的危機或死亡。雖然這與觀眾日常生活相去甚遠,但沈星作為中國人的視角,以及無處不在的混亂、血腥、殺戮與死亡,輕易將觀眾帶入劇中所創造的氛圍之中,產生一種身臨其境的恐懼感。

恐懼感有兩個指向。其一,通過將觀眾置于一個極端的環境中,不僅激發觀眾對于未知和危險的本能恐懼,更重要的是,促使觀眾思考造成這種狀態的根本原因是什么。三邊坡的“無法”狀態并非偶然,而是制度缺失和腐敗的結果,這可以啟迪觀眾反思環境、制度與人性的關系,以及在現實社會中是否存在類似的隱患。

《邊水往事》包含了這樣的思考,但相對有限,主要是因為沈星前后人設存在的一些瑕疵。比如,這明明是一個“無法”的叢林社會,沈星卻還愿意待在這里,是否應該有更合理的動機?

沈星笑嘻嘻就回來了

如果說是因為沈星的一些人性黑暗面被激發出來、或者說他被一種虛幻的“無法無天”所吸引,以至于他一度有些迷失自我,那么壞的環境與壞的人性之間的關系也應該有更充分的論證,才不會讓沈星后半部分的人設顯得輕佻、油膩和浮夸。一旦沈星的行動合理性欠缺,劇情對于環境與人性關系的思考就會流于空洞。

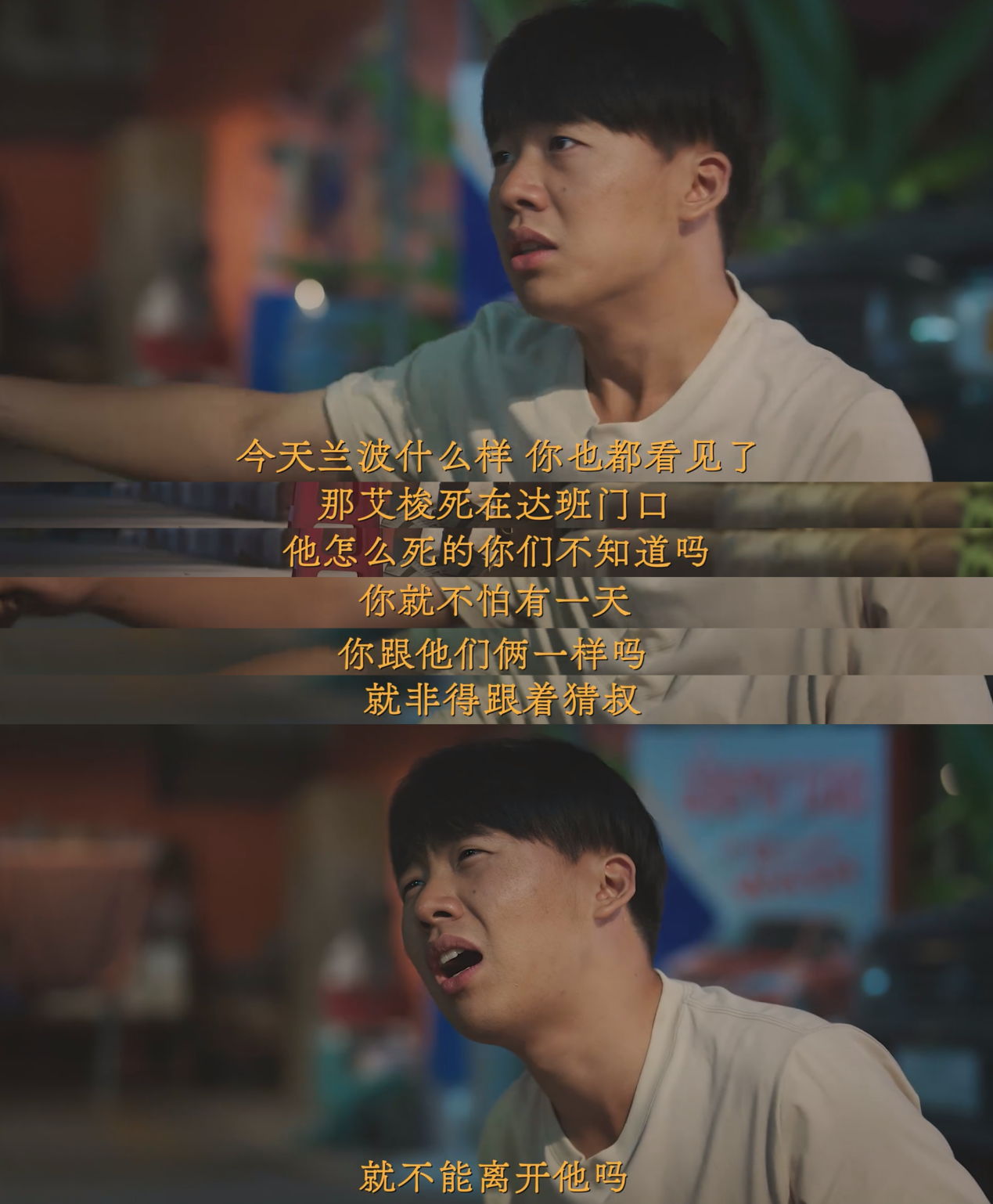

沈星勸但拓離開猜叔。只是他的人設是有點“分裂”,演得也浮于表面。此地隨時有生命危險,沈星不該早就知道嗎?他當初不是笑嘻嘻地回來跟著猜叔嗎?

恐懼的第二個指向,就跟《消失的她》與《孤注一擲》比較接近——制造恐懼,是為了消解恐懼,是為了提醒觀眾:我們好安全。

劇情最末,但拓與沈星有這樣的對話。

但拓對沈星說:“我羨慕你。”

沈星納悶:“羨慕我什么呀?”

但拓說:“命好。”

沈星微微一笑,“我還命好?”

但拓說:“你生在中國,命還不好?”

《邊水往事》劇照

從《消失的她》到《邊水往事》,與國內穩定的社會秩序相比,作品中那些虛擬地點的混亂和危險顯得尤為突出。我們可以在安全的距離內體驗到恐懼所帶來的刺激,而不必擔心真實的后果。這種體驗既滿足觀眾對未知的獵奇心,提供了一種逃避日常生活壓力的方式;恐懼的消解,更是讓觀眾更加珍惜和感激國內安全的環境,也在一定程度上強化了觀眾的民族自豪感和歸屬感。

所以,《邊水往事》尺度雖然很大,但它其實也挺“主旋律”。

很多人瞧不上《消失的她》和《孤注一擲》,但公正地說,要把獵奇故事拍得引人入勝,并不是一件容易的事。比如迷霧劇場曾有一部《淘金》,更早觸及這一議題,但拍得云里霧里。《邊水往事》能夠做到“好看”、能讓觀眾追下去,已經是商業上的成功。

何況,有著監制曹保平的把關,以及劇集更大敘事容量的優勢,讓《邊水往事》的故事更豐富、尺度更生猛、群像更立體。

只是,囿于各種主客觀因素,《邊水往事》的價值高度與《消失的她》《孤注一擲》基本一個水平。它們殊途同歸,都在告訴我們:外面太亂了,我們好安全好幸福。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司