- +1

長三角有個淀山湖︱計家墩鄉建試驗

“我希望我在鄉村的角色是‘開發商’,不遭人恨的那種。” 鄉伴文旅及鄉伴原舍創始人朱勝萱在一次采訪中,這樣定義他在鄉建中的角色。

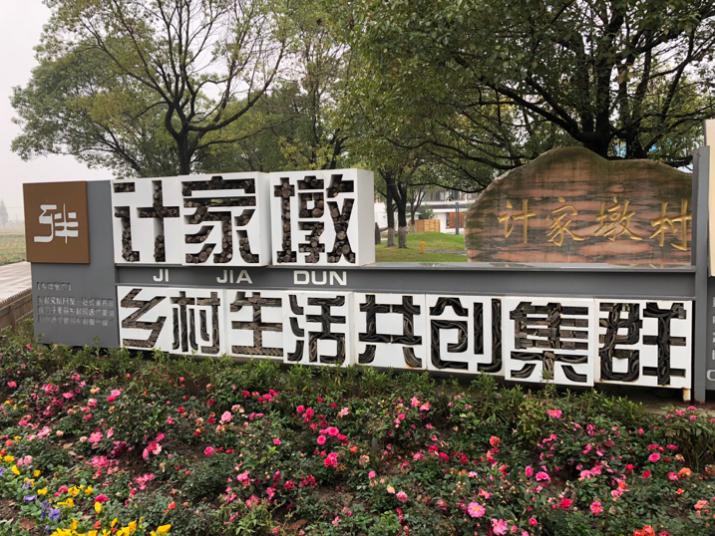

在蘇州昆山錦溪鎮計家墩村入村的路邊,豎立著一些“鄉伴理想村·計家墩”的大幅廣告牌,其中一幅是關于“吸引人才返鄉創業,激活農村創新活力”,朱勝萱排在七位“返鄉人才”之首。

朱勝萱和他的小伙伴兒正在計家墩村進行一次不一樣的鄉建試驗。

從江南水鄉到理想村

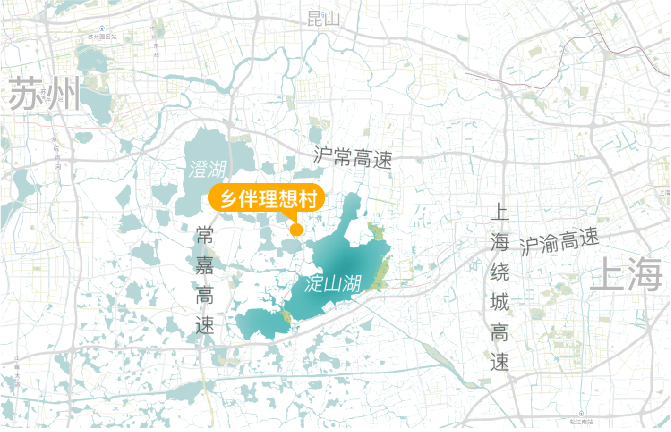

計家墩村是典型的江南水鄉村落,位于錦溪鎮的最南端,西至陳墓蕩,東臨錦商公路,南與青浦金澤汪洋蕩相望。2000年,計家墩自然村和張南自然村合并組成計家墩村,所轄1.2平方公里,其中耕地面積647畝。2014年2月,計家墩村被列入拆遷村的名單。

“鄉伴(鄉伴文旅)2015年進來時,村子大部分都搬空了,我們租賃了20年的整村宅基地進行改建,一共142戶,還有周邊的55畝工業用地和380畝農田。”

鄉伴創客學院院長顧軍對澎湃新聞記者介紹道,計家墩村是昆山南部靠近上海青浦的村子,當時的地方政府有很強的發展意愿,如果換個時機,可能就不會有理想村了。

也有商業人士分析,計家墩村距離上海市和蘇州市區基本都在1個半小時車程內,此外,還靠近江南兩大著名水鄉——周莊古鎮和錦溪古鎮,因此,可以依托現有的龐大的旅游度假市場。

面對潛在的商機,在昆山政府的邀請下,2015年鄉伴文旅集團正式進駐計家墩。據媒體報道,錦溪鎮將該村農村集體用地流轉到鎮強村公司,強村公司與市場主體——朱勝萱的鄉伴團隊簽訂租賃協議,進行整體規劃設計、項目招商及投資建設、運營管理。

為了盤活村集體存量資產,鄉伴以民宿為起點,一方面引入知名的名宿品牌;一方面出售“微民宿”,即鄉村生活自居房,一次性銷售20年的經營權。而在民宿的基礎上,配備餐廳、茶室、咖啡廳、農場、木工坊、陶廬、水上俱樂部等體驗項目。

顧軍將此稱之為商業上的“聯合運營”,把不同的IP疊加起來,從而吸引足夠多的游客。

目前,計家墩村有11家民宿,6家已經開業,2家待開業,還有3家已經簽約但處于籌備階段。

顧軍認為,目前在淀山湖周邊地區,計家墩村的民宿群是最高端和最集中的一個點,而在三年前的淀山湖區的昆山南部水鄉,算得上精品民宿的只有周莊古鎮的花間堂。

“不過,普通的自然村無法承載民宿所需的基礎設施,像我們這么大規模的民宿,承載量起碼要擴充5倍。”

正如澎湃新聞記者在計家墩村看到的景象,村子里不少地方仍在施工,一些是政府投資建設的基礎設施擴建,一些則是建設中的民宿及其配套服務設施,也有零星的20余戶老村民還沒有搬遷。

在計家墩最高檔的民宿“溪地清舍”的樓頂平臺上,可以看到對岸的幾戶老宅院落里,老村民仍然在維持著以往的生活,在水邊洗菜。而河道里,一位新村民悠然地劃著皮劃艇。這幾個場景拼貼在一起,構成了計家墩村的新面貌。

長三角民宿業發展

據媒體近日報道,在浙江湖州安吉召開的全國發展鄉村民宿推進全域旅游現場會指出,鄉村民宿是鄉村旅游發展的重要內容,是推進全域旅游發展的重要抓手,是助力實施鄉村振興戰略的重要渠道。

其實,2015年鄉伴落地計家墩村時,就與昆山旅游度假區管理委員會及昆山市旅游局共同舉辦了“宿盟民宿投資考察昆山站活動”。在那次活動上,中國首個民宿共同體——宿盟的發起人崔盛表示,長三角地區對民宿游的購買力最強,而昆山地處長三角中心區域,有著極具競爭力的區位優勢。

在那次活動上,昆山旅游度假區管委會副主任許振敏表示,民宿是面向農村、農業和農民的,依托民宿可以形成“鄉村生活綜合體”,而昆山的第一個“鄉村生活綜合體”就在計家墩。

除了計家墩村,近些年,昆山千燈鎮歇馬橋村、淀山湖鎮南榭麓村、張浦鎮姜里村和尚明甸村等村落,都在大力發展民宿。而昆山民宿的快速發展離不開江蘇省推行的“一村兩樓宇”政策,官方定義的“兩樓宇”是指社區服務用房和增加集體經濟組織財產性收入的經營性物業用房。

顧軍給澎湃新聞記者解釋了這個政策,就是指一個村可以辟出兩棟樓做商業開發,并申請營業執照,而村里的其他建筑只要和這兩棟樓有聯營關系就可以合法經營。

當然,計家墩村這種整村搬遷做商業開發的做法是極其特殊的案例,顧軍表示,在當時的條件下,這個做法算是當地政府“集中開會做了一件違法的事情”。

顧軍坦言,鄉伴模式的優勢是比較能理解政府的需求,團隊也非常擅長與政府談判,目前他們在全國各地已經談下了38個村落進行開發。當然,由于項目周期的限制,有時候政府的需求會顯得急功近利和好大喜功。

其實,說到民宿發展,浙江一直處于國內的領先水平。截至目前,浙江省擁有民宿1.6萬余家,總床位超15萬張,年營業收入超50億元,直接就業9.8萬人。近五年來,浙江省11個市和63個縣(市、區)陸續制定并實施民宿相關政策文件達120多個,在立法、制度和政策層面上,提供了綜合保障。

比如,農村宅基地的“三權分置”將宅基地的使用權獨立出來,為鄉村的民宿投資提供了契機;“坡地村鎮”的開發模式成就了浙江德清裸心谷的低密度、小規模、點狀建設的方式,不僅讓建筑更好地融入自然環境,同時提高了建設用地的有效供給。

顧軍認為,2014-2016年是民宿產業的風口期,雖然中國的民宿發展仍處于萌發階段,但民宿的運營前景并不樂觀。因為,很多民宿是在泡沫時期定位設計的,無法滿足現在的市場需求。比如,有的把民宿當作高端酒店來運營(計家墩村的一家民宿給客人提供愛馬仕和寶格麗的洗漱套裝選擇)。

他認為,民宿重在當地體驗和主人文化,如果前期硬件投資太高,后期就很難收回成本。

新村民與老村民

2017年10月,顧軍和夫人搬到了計家墩村,成為這里的新村民,從2018年6月起,開始運營“田園夢想家”空間,目前主要提供團建、培訓等活動,以帶動整村的聯合運營。除了顧軍夫婦,這里還有三位本地阿姨在食堂做飯,以及兩位對鄉村有所向往的90后員工——許大白和小先。

許大白現在是田園夢想家的代理店長,之前她考過兩次公務員,每次的筆試成績都名列前茅,但是由于一只眼睛視力不好,最終均落榜。這兩次嘗試算是給家人一個交待,而她可以更自由地選擇自己喜歡的鄉村道路。

1995年生的許大白,去年10月初只身來到計家墩村,而正在讀大五的小先比許大白晚幾天開始工作,因為去年9月在計家墩村參加了社區營造的活動,他就決定留下來實習。

他們的工作包吃包住,住在錦溪鎮的小區里,雖然工資不高,但兩個人都表示工作很開心。而這兩位年輕人,都是通過杉樹公益基金會的瑤書記才知道鄉村社區營造的概念,而來到了計家墩村。

瑤書記,原名陳瑤,2008年開始做鄉村助學公益項目,在走訪邊遠鄉村的過程中,她看到了鄉村凋敝的種種問題。2009年,喜歡畫畫的她在青浦金澤鎮的雪米村租了一個畫室。2013年,去臺灣參觀了一些社區營造的鄉村后,很受觸動的瑤書記,也想在鄉村做點什么。

2014年,她搬到了青浦雪米村。那年11月,她和幾位校友伙伴共同發起了“i20青年發展平臺”,旨在通過鄉村社區營造,聚集青年創客,促進鄉村經濟發展。

在雪米村的生活,讓瑤書記看到了鄉村的復雜性。比如,村里人很難理解她要做什么,只是把她當做一個租客。雖然他們也嘗試與村民更好地溝通,比如請70歲的老人吃免費的“敬老餐”。但總體來說,與村里的溝通并不那么順暢,就像村里的路一樣,工期一拖再拖,還不知道何時才能完全修好。

2016年,瑤書記跟青浦政府溝通,希望能給當地村民做些培訓,因為正好區人社局能提供一些培訓經費。但當項目開始進行的時候,瑤書記團隊才發現要申請到這筆費用并不容易,對接各個部門需要耗費大量時間和人力,他們只能暫時放棄。后來,瑤書記的一些朋友陸陸續續來投資做生態農莊,結合民宿與餐飲,離雪米村不遠的蔡浜村漸漸有了名氣。

如何讓本地村民更多地參與進來,瑤書記也做了一些嘗試,比如舉辦豐收節和鄉村運動會等吸引城市人參與的活動,這對于淀山湖邊的蔡浜村來說是難得的機遇,于是瑤書記建議,讓當地村民變成蔡浜媽媽廚房提供餐飲盒飯,也就是讓村民在家里也能賺錢,慢慢形成了一種鄉村社區經濟發展的新業態。

但她也有不少失敗的嘗試,比如曾招了三個本地的村二代員工,開的工資比去外面打工還高,但這些年輕人覺得實際工作與想象中的白領不一樣,“白領哪有在地里跑來跑去的”,很快就辭職了。

瑤書記表示,人才能創造價值,而鄉建最大的問題是人才不足。

“我覺得這與村民對鄉村的固有看法有關,比如我在雪米村的鄰居家,就是典型的例子。” 那位鄰居的兒子在青浦城區買了房子,父母付了首付,自己的工資還房貸,老婆的工資用來日常開銷,日子過得緊巴巴。

瑤書記不理解,這位鄰居明明把自己的三層樓留給了兒子,放著村里的大房子不住,為何讓自己的生活如此辛苦。鄰居兒子說,我不買房會被同學同事看不起。

資本、政策與鄉村未來

相比于昆山,瑤書記覺得在青浦做事的成本更高。比如,她之前看中了一塊廢棄的養殖場,之前的老板做養殖,資金無法運轉起來,地塊就荒廢了。她與當地政府溝通后得知,一年租金是30多萬,但是為了彌補之前的損失,還要一次性補貼1000多萬。這無疑讓很多投資者望而卻步。

據媒體近日報道,圍繞“環淀山湖”這一概念,青浦將攜手長三角區域數個知名水鄉,共同創建首個跨省界的國家級旅游度假區。

瑤書記認為,對青浦區政府來說,長三角地區的協同發展最關鍵的是觀念提升問題。從她自己的經驗來看,雖然,有一些青浦區的官員能理解她的思考價值,但是也無法提供任何實質性支持。

目前,瑤書記也正在帶領年輕人積極參與計家墩村的社區新嘗試。雖然,她認為計家墩村這種整村搬遷,直接讓大量資本進入的方式無法復制,也并非理想模式。

“一次性投入1.8億,鄉村何以回報?” 瑤書記解釋了她理想中的鄉建模式,“我更希望做包容性的鄉建產品,可能三分之一是公益資金,三分之二是商業資本,這樣才能有比較從容的發展心態。”

在瑤書記心中,鄉村的新型社區包括五個“生”:生態、生意、生產、生活和生命。她認為,政府、資本和村民,大家都不能任性,只有都理解彼此的需求和作用,才有益于鄉村社區的未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司