- +1

鄒逸麟先生關于早年生活的回憶

鄒逸麟(1935年8月31日—2020年6月19日),浙江寧波人,出生于上海市。1940年9月至1946年7月就讀于上海文化小學,1946年9月至1952年7月就讀于上海金科中學,1952年10月考入青島山東大學歷史系,1956年7月畢業于山東大學歷史系。同年秋分配至中國科學院歷史研究所工作,任實習研究員。1957年初隨譚其驤教授來上海參加《中國歷史地圖集》編纂工作。1961年編制轉入復旦大學歷史系,任助教,1978年10月任講師,任歷史地理研究室副主任。1980年晉升為副教授。1981年11月任復旦大學歷史地理研究所副所長。1984年受國家教委特批為教授、博士生導師。1986年10月任復旦大學歷史地理研究所所長。1996年2月正式辭去研究所所長職務,同年被復旦大學聘為歷史學博士后流動站站長,首席教授。他一生指導了30多位博士生、碩士生和博士后,其中有兩篇博士論文于2000年、2010年入選“全國百篇優秀博士論文”。2001年獲上海市育才獎。1995年主編的《黃淮海平原歷史地理》獲得首屆全國高等學校人文社會科學優秀成果一等獎;和他人合作主編的《中國歷史自然地理》于2015年獲教育部第七屆高等學校科學研究優秀成果二等獎;2019年又榮獲第五屆郭沫若中國歷史學獎二等獎;點校的《禹貢錐指》于1998年獲華東地區古籍整理圖書一等獎,2000年獲得國家圖書二等獎。

2019年5月26日,患病住院期間的鄒逸麟先生開始撰寫回憶錄,可惜因為身體原因,寫到同年6月2日戛然而止,下面是他最后告別世界的文字。這些關于他早年生活的回憶,對于了解1949年前后上海的市民生活,有一定的史料價值。

本文首發于《寧波文史》,經授權,澎湃新聞于鄒先生九十冥誕之際轉載此文。

鄒逸麟先生

我,鄒逸麟2019年5月26日(周日)9:37A.M.開始寫回憶錄。地點在新華醫院干部病房19號樓18層12床。

一、幼年回憶

我回憶起,我能記事大約在虛歲5歲時(1939年)。

我當時住在新閘路泰興路附近的福康里(現改造成高檔住宅區新福康里)。這是一種上海租界內中等水平的石庫門房子。底樓一層兩間。中間是一間正廳,前有一天井,側面是一間廂房,約有20余平方米。正廳后面是樓梯。上樓梯兩樓同樣是一正間和一廂房。再上去一樓梯通曬臺,是全屋曬衣服的地方,沒有衛生設備,各自在家安設馬桶。房屋的房東姓樊,安徽合肥人。樊老先生不大下樓,偶然下來也是戴著眼鏡,留著小胡子,馬褂長袍,很少言談。大約在政府部門干過差,有小官僚氣,說話一句安徽北方話。

樊老太太是個很和氣的人,整天笑呵呵的,大圓臉一臉福氣,最愛打麻將。整天在家打麻將,我媽不免敷衍,經常為麻伴。

樊家有四個小孩子,兩男兩女,老大女兒,老二男孩,老三女兒,老四兒子。最小的兒子大我約七八歲。我從小就叫他們大毛姊、小毛姊、大毛哥、小毛哥。我家住租他們家底樓一廂房間,大約20幾平面,用家具一隔為二,前面部分是我父母的臥室,大間最高(窗外即天井)可以放一八仙桌和幾把椅子,里面一間放一銅床,由保姆阿葉和我睡,當時我虛歲五歲。還有一家是在頂樓曬臺旁一小亭子間,大約6-7平方,住了一家三小,一對年輕小夫妻,一小是和我同年的小女孩。男的好像沒有正式工作,天天在家燒飯,不到底樓我們公用的廚房,就在屋內搞小爐子,女的不一定出去,我們其他兩家都不和他們打招呼,聽說這個女子是舞女,大家也就不管了。唯這個小女孩是我最好的玩伴。因為樊家四個孩子與我年齡相距太大,玩不起來,我不得不經常爬上樓梯在曬臺上與她玩螞蟻搬家。

1940年我大伯(生父)續弦,結婚時要男、女□□小儐相,我們就是一對。當時的照片很大,可惜“文革”時全給燒了,不知這小女孩(與我同年)還活著否?

我母親講原先我家住在閘北,八一三日本人轟炸,閘北全毀,全家逃來租界。先是數萬人涌入租界,根本找不到住所,先租一家人閣樓,后來總算找到了福康里像樣的住地,已經很不錯了。

我的生身父母原為長兄長嫂,三弟星如三十歲還無子息,又外婆做主,將我一胎生出即過繼給三叔為子,這在我口述歷史里講得清楚了。因為是過繼來的,從小即雇奶媽喂養,據說我奶媽是紹興人(有照片)喂了八個月,她丈夫說因田里活很多,催著她回去,所以我只喝了八個月的人奶,以后一直吃“生之可”的牛奶。奶媽走后,我母親一人既要照顧家務,又要照顧我,顧不及用了一個保姆,名阿葉,浙江象山人,從我小知事起就知道阿葉,她在我家一直耽到1951年“三反五反”我家才打發她回家。阿葉天主教徒,本人沒有文化,估計是家鄉就是一個天主教徒□。沒有聽說有丈夫子女,有一弟弟(后說),每周日上午她都請假要去教堂做彌撒,我媽媽當然同意。幼時生活都是她照顧我,記得我小時洗澡用一大白色搪瓷浴盆,我不愛洗澡,脫了衣服滿地亂跑,她小腳趕不上我,就說:“弟弟、弟弟,小雞落脫了。”當我低頭察看時,她一把抓住我浸入水中。她還常說,我要洗到弟弟(指我)的孩子才退休。最后未能如愿。這個大白搪瓷浴盆,直到“文化大革命”抄家時才處理掉。以后一直被我媽媽春節時浸糯米粉。

我小時的玩伴,三樓的小姑娘偶然上去玩,樊家四個孩子與我歲數差距大,玩不在一起。有時還欺負我。我小時候最愛吃城隍廟五香豆,他們用肥皂刻了一個像五香豆大小給我吃,辣得我眼淚直流,我媽媽就出頭去講了,你們不喜歡他可以不理他,但不能欺負他、作弄他,這樣他們就不敢再欺負我了。后來我們搬了家,與大毛姊還有來往的,記得我十歲時大毛姊還送了一合文具禮物。

我記得虛歲六歲上,開始一年級上學期(約1940年秋)讀的是新閘路上允中女中附小(今改為愛國學校)。我記得開學第一天,父母為我買了一個小書包,像一個小皮箱,蓋起來像一個小皮箱,開學第一天由阿葉陪我上學,記得課堂坐滿新同學,我叫阿葉坐在臺上老師坐的位置上,一會兒電鈴響了,我知道老師來了,趕緊趕阿葉下臺回家。學到年底,我們家搬到了戈登路(后改江寧路)727弄達德里46號,就將小學轉到了文化小學。

二、達德里46號

四十年代新造的戈登路727弄(達德里)一群住宅,原是一塊荒地,靜安寺或普陀區之間,閘北過了海防路就是普陀區了,所以在當時是比較貧窮的地區。在這群新式里弄房子建造之前,外面靠馬路已經有一片住宅區,我們當是稱為外弄堂,是兩排十幾家的舊式石庫門房子,標準與福康里差不多,每戶都是底樓,一式廳、一廂房;二樓中有一亭子間,三樓即曬臺。唯第一家姓沈的房在一層三間兩廂房,“文革”期間沒收后改為造反部,此是后話。里弄堂一共64戶,房式因地塊不同而格局不同,老式的是中間坐北朝南兩排連體住宅,底樓前后兩間分別約20平米、40平米,過來是一條樓梯通兩樓,樓梯下剛好造了間小衛生間,再往里即廚房,剛新搬進去時還是用農村式并排兩座灶,一兩樓梯間有一亭子間,即廚房的頂樓。兩樓格式同,再上去即三樓已不分前后間了。一大間約20平米,前后房頂是斜的,窗戶小,當時稱假三層,這年地方上征房屋征稅,即可便宜些。

我記得好像是1940年底搬進去的,當時我家一共四口,父母、阿葉和我。忽然住進這么多房間的獨立一家,十分興奮。記得開始時這樣布局的,底樓買了套紅木家具,作客堂。二樓前室父母臥室,我那時還小,僅六歲,就和媽媽睡一被窩,二層前樓后間住著一個福康里搬來的大廚外,還堆了許多雜物。三樓一開始全無人住,堆了許多舊被子衣服等,用大布蓋了起來,樓有時一個人上去看起來有些恐怖似的。

記得剛搬進新屋,曾出租過二間屋。一是亭子間記得租給一對老夫婦,聽說是閘北逃難出來的無處居住,大約住了幾個月就搬走的。二是外弄堂有家某姓大女兒結婚,新郎是海外船員,一結婚就出國沒有辦新房,新婚一個月就在我家三樓暫作新房,白天在娘家吃飯,晚上來睡個覺。我家屋新,又在同一條弄堂里近便,所以我父母也就同意了。記得大約也是住了一個月搬回去了。直至八十年代這家外弄堂人家還在,姓氏記不得了。

搬過江寧路后,我家生活在上海算上了一個檔次,一是脫離了馬桶。這在當時城市居民生活中是件大事。新居正面窗用了鋼窗,不受季風梅雨兩季節影響,這也是上海居民生活條件提高的象征。

三、三個表姊一個姨媽

我們家一搬到達德里,周圍窮親戚都來依傍,這是中國傳統社會家族內部關系必然結果。我父親有兄弟七人姊妹三人。祖父母四十上下即撒手人寰,留下最大的兒子(靜如)十八歲在吉林林業局謀生,老二早夭,老三(星如)即我養父只十三四歲,以下老四、老五頁只差一歲。家中無人撫養,均托親戚去做學徒,老六老七年不滿十,不能做學徒,送入孤兒院就養。

三個姑媽,印象最深是大姑媽,因家里無人管理,大哥在外,家中事務即又大姑媽署理。大姑媽很早去世,嫁了男人張省三,我們稱之為省三三姑丈,是個毫無能力的人,年青時抽過鴉片,說買過一次發財票,中了二千元幾乎發瘋了。大姑媽死后他一人也不知如何生活,凡節時常愛我家走訪。

大姑媽生有二女一男,一男不成料,北洋混戰時不知參加什么隊伍下落不明,留下來兩個女兒,悅琴、怡琴。悅琴歲數大些,小學文化,怡琴小些,也聰明。二人十余歲時即來住我家三樓。悅琴幫我媽做家務,而怡琴卻由爸爸(她舅舅)培養讀初中,初中畢業后,怡琴自己不想再念書了,因為一切學費生活費全靠三舅,實在不好意思,于我父母托鄰居和她介紹了一個男子,家庭中裕,本人工程師,應該不錯的。但怡琴心思活動,好像對此男不敢興趣,每次男友約她外出,她總帶著我同去,即可以想知了。對方是合格正經的人家,要求先訂個婚,最后在南京路上康樂酒家,舉行了訂婚儀式,不料事隔不久,還是解約了。

女孩子解約耽在家里總不是辦法,父親就介紹她到自己開的金國百貨公司化妝品柜臺當服務員,應該是很合適了,也有固定工資,不料怡琴不是一個安分的姑娘,當時在金國商場樓上有一座金國大戲院來演出話劇,演員都是有不三不四的年青人,其中有名的據說是原在香港的女演員李綺年(1914—1950,原名李楚卿,廣東人。為了擺脫家庭貧困,20歲那年,前往香港大觀影片公司報考演員,一舉得中,從此開始了她的銀幕生涯。當時拍攝的都是“粵語片”,其中有一部《生命線》,使李綺年獲得了“愛國影星”的稱號。)。周圍簇擁了一批不三不四的年青人,怡琴下班后不準時回家,常常在樓上與這批年青人混在一起,我父親知道后大發雷霆,把她訓了一頓,她不高興了,不告而別去寧波找她姊姊悅琴去了。悅琴已早幾年經人介紹嫁給了寧波老家一位男人,怡琴去了寧波,我們也不問了。后來聽說在寧波經人介紹嫁了一個老干部,后來轉到甘肅河西走廊上一個新開發礦業城市,大約有了局級太太的待遇,“文革”前六十年代還來過看望我們一次。怡琴姊大我十歲不到,從小陪我玩最多,經常一起去看電影,我記得最清楚,《亂世佳人》電影就是我和她一起平安電影院看的。當時我正在理發,她還到理發店里等我理好發一起去。

這是我父親方面的表姊,我母親有三個兄弟一姊姊,長兄、二兄早亡。長兄子有保,二兄子信根,都由我父親推薦在金國百貨公司當職員,做到退休,三兄在鎮海縣城里當某藥店總理,我們去過(抗戰勝利后)一次,他也來過上海一次住了幾天,還專門去看了一場電影《太太萬歲》。三兄有一子一女,女名阿應,原有意過房給我父母,但孩子不討人喜歡,未成。兒子張子玉讀書不錯,高中畢業考上上海醫學院骨科,學習期間費用全由我父母支持。畢業后分在華山醫院骨科,結婚后每逢春節還常來拜年,后來也稀疏,我母親患嚴重關節炎去找他,冷淡得很,好像不愿意回憶起從小受惠于姑媽的事實。我們也不找他了。

我母親方面長兄子有保下還有一個親妹妹,叫寶胡,大約從小去紡織廠做童工,也在我家里住過一段時期,后來經人介紹嫁給了奉幫裁縫陳信章,是個很能干的裁縫。解放前專為有錢人訂做西裝,我們家大小男女西服都是他做的,做功考究。公私合營私人不能開業,并入1010軍服廠,不能發揮作用。

我母親還有一個姊姊,我叫嬤嬤,年輕時嫁人做填房。男人死后與前夫留下的女兒搞不好關系,就來滬投靠我母親,也住在三樓。此人脾氣古怪,吃素不念經,話多。家里事,她樣樣要出主意,我父親對她很討厭,也不多與她說話,反正白天幫母親做做針線,幫阿姨做做飯,她在寧波西門外有一套小房,一樓一底,前面靠馬路,后馬路一條小河,每天下午有抓魚蝦船走過買新鮮的,我去過一二天,太寂寞了。“三反五反”家里搞得一塌糊涂,她也不好意思再住下去,回寧波,不久因尿毒癥逝世,不過七十年,在我家里大約住了六七年。

四、二姑媽家

奇怪得很,我一生沒有見過二姑媽,聽說死得早,大約不到四十歲,二姑丈倒時常見到。二姑丈名陳子展。書法家,為我父親寫個扇面,好不好也不懂,他個性與我們家人不合,據說他在錢莊業混,整天口中含一支雪茄,一套紡綢中裝,一條腿有些瘸。說是從小落下的毛病,沒聽說做過正經生意,生活還可以,生有二女一男,一個弟弟名小相,長得非常漂亮。與當今胡歌相比不輸,還多兩個酒窩,我大伯父再婚時當男儐相照片很漂亮,可惜“文革”間全燒了。

小相哥是我表哥,從小喜歡帶我出去游玩,玩的最多的陜西北路至南京西路一段,他中專讀的是會計,銀行類。解放前在某國企謀職,解放后不相信這些留用人員,將他派去青海藏族地區一個銀行里當工作人員。1980年退休回滬,對我說他們銀行開門有西藏民進來存款,辦好了,地上一堆大便,他們還要把它清除了。我年青非常崇拜他,認真他將來一定娶一個美女當妻了,不料生活坎坷,最后也在同樣支內同伴找了個又老又瘦的做終身伴侶,最終回上海還過得可以。1986年我母親去世,追悼會上他們家來過一次(我母親是他的三舅母)以后就沒有來往了。

五、文化小學

自1940年底家遷到達德利里后,1941年初一年級下學期只能轉到戈登路達德里對馬路的文化小學(后來改為靜安區實驗小學等名稱),雖然只隔了一條馬路,因我人小每天由阿葉陪同過馬路,中午接回來吃飯,下午再送過去。當時班級的主任是教語文的王教師,一個20多歲的女老師,她一般都是下午三時半教課結束,在學校辦公室批改一二小時作業,大約5時左右回家。我母親就去學校拜托她放學后管一二小時,即讓我在她辦公室里做一二小時功課,不懂的可以輔導我。當她批改作業結束順便帶我過馬路回家。我媽大約給她少量酬金,以表謝意。這是雙方有我的事,大約1941年底大平洋戰爭發生,日軍進駐租界,她家住在城里(南市區),晚了回去路上不安全,就來我家向我媽媽辭了這事,當然這也無奈,以后也仍舊由阿葉接送。日陷時代每個小學都要學日語,還要唱東洋歌,學校請了一個有拉渣胡子的人唱日本歌,不知是真東洋人還是漢奸,反正小學生不好好學,胡縐,學校對這批小學生也無奈。

5月29日上午10時

六、金科中學

1946年夏,我文化小學畢業,要上中學了。上什么中學呢?我們當時家的周圍只有兩所中學,一所是普陀區新會路上晉元中學(市立),紀念謝晉元將軍,一所即在膠州路余姚路交界的金科中學(天主教會學校)。那時我們弄堂里鄰居多在金科中學。如后來我的舅兄戎有年(長我兩歲)也是進此學校的。

我在金科中學讀書時,管理較嚴,英文教師大多來自徐匯中學的修士,語文、歷史教學水平較高,專設孟子一課,本來規定進入高中開始學法文,后因解放當然不談了,總之,學風還正,因為是男子中學無亂七八糟事,是解放后學習風氣不如以前嚴格了。

我在金科中學念三年高中很不用功,除了語、外、史、地成績還可以,數、理、化,經常不及格,要補考,老師看見我也頭痛。我自己也實在不用功,上課看小說,不好好聽。那時我讀了許多小說:美國的德萊賽、俄國的契可夫、法國的巴爾扎克、英國的哈代,還有基督山恩仇記……都是這時期看的,到大學才看《紅樓夢》。所以1952年高考時,我根本不敢考理工科,考文史科。最后進了山東大學歷史系,還是一生幸運。

解放后政治原因,非教徒不敢與教會同學多接近,怕惹禍,最后我們只有三個要好的同學,徐士性、盛沛年和我。盛家有錢,住房寬,經常去他家補課,實際吃烤鴨,聽音樂而已。至今80歲了,我和盛還有往來(口述歷史有記。“口述歷史”是指由鄒逸麟口述,林麗成撰稿的《鄒逸麟口述歷史》,上海書店出版社2016年。)。

七、寶山與寶林

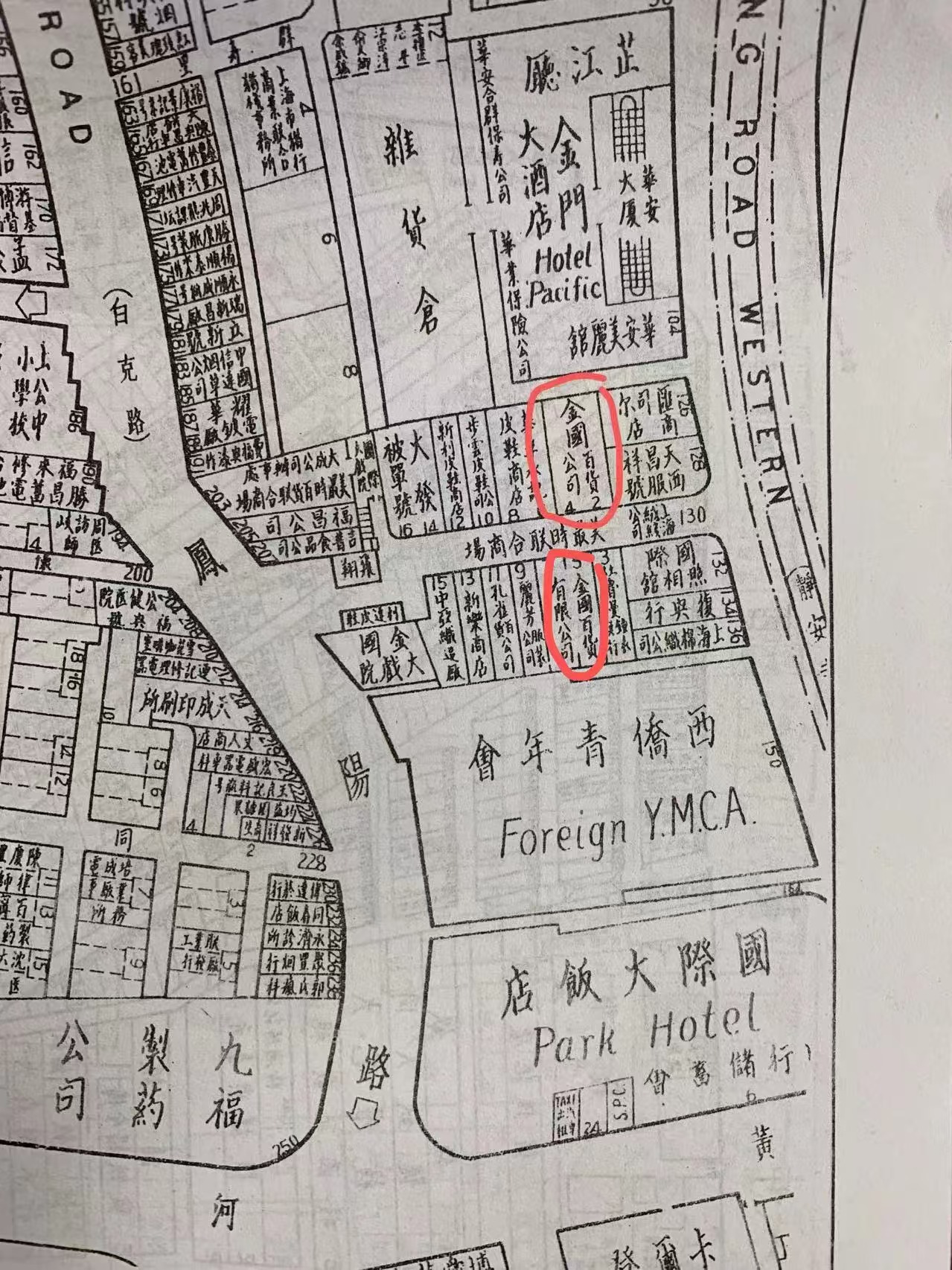

我父親兄弟合資約在1941年后,在南京西路國際飯店與華僑飯店(當時稱金門飯店)之間有一塊空地建了金國商場,南面南京西路,北通黃河路,中間兩側建了十幾家商店,中間有一條寬約三車道的走道,可讓顧客步行而過。我記得向南京路口兩家商店,一家是恒源祥絨線店,一家是專賣北京甜食小品的翠文齋,自此進入兩冊有各色店鋪,我們父輩即合資開了兩家金國百貨公司。

那時我父親買了一獨輪包車,以便每日出入之便。正好有位朋友買了三輪車,將拉包車夫的寶山來幫我父親拉車。寶山是南通人,身體高大,臂腿有力,每天早上約九時余,拉我父親上金國百貨公司,晚上拉回來。晚上就是我家客堂里兩條長凳三塊鋪板,由我們提供鋪蓋睡覺。周日我父親不上班,也就在家里幫阿葉做做廚房里的事,或外跑各差事。

我家原有一個小天井,種上一棵樹,于是將樹挖了,泥地鋪上水泥,成了晚上包車的停車場。寶山人老實規矩,做得很好,不料有一天拉我母親去看病,不知如何一個急剎車,包車倒翻,將母親翻在地上,我母親的眼鏡打碎一塊小玻璃,插入眼皮下,闖了大禍,寶山嚇壞了,說從此不敢再拉包車了,那時抗日戰爭勝利,上海又流行三輪車了,我父親就買了三輪車,寶山介紹他弟弟寶林會踏三輪車,由他來承擔,寶山也沒有處罰他,介紹至我父親的另一個企業光大毛織廠做雜務工。我家有了三輪車后,大門進不了,于是重新砌進門框,使三輪車可以進入大門天井,這大約是我讀高一的時候。寶林人很老實規矩,一直做到1951年,1952年“三反五反”,資本家哪再能坐三輪車?給我父親轉到太平洋織造廠做雜務工去了。寶林比寶山年輕,與我談得攏,那時我已高中生,他教我如何踏三輪車,周日父親不出去,我就在弄堂里騎三輪車玩,平時我上學早,七時半他先送我去學校,然后回家,再送我父親上班。

八、金國百貨公司

金國百貨公司是我父輩兄弟合資在四十年代在南京西路金國商場內開的,兩爿日用百貨店主要銷售男女內衣汗衫,棉毛衫、被單、毛巾、棉毛褲等日用織品。1945年抗戰勝利后,又加上化妝品柜臺,以備社會需要。

金國百貨,選自上海社會科學院出版社2004年出版的《老上海百業指南——道路機構廠商住宅分布圖》。該書的素材來自1947年版的《上海市行號路圖錄》上冊及1949年版的《圖錄》下冊,擷取了兩冊的內容精華編纂而成。

當時要在南京路上門面租金是很貴,銷售低檔商品,根本付不起租金,而商場里店面租金低得多了,才能維持下去,再則當時上海人逛南京路是一種體面、娛樂,普通收入的人不好意思上四大公司買低檔商品,而商場里商品屬于普通低檔,這樣就滿足了他們逛南京路的虛榮心,又買得了生活實際需要的商品,所以商場里生意還好,我記得商場里除我們兩家百貨店外,最多是皮鞋店,大約這種商品暫時不會壞的緣故。

兩爿金國一共大約有十二三位職員,中午開兩桌,由阿葉弟弟當廚,兩桌飯是流水席,即到中午先開一桌三葷兩素,一桌,誰有空先吃,第二桌時菜稍加補充,飯隨吃,我也吃過幾次,隨父親周末去玩,中午不外出吃,就是店后一飯廳吃,菜少油水,米秈米,勉強可吃飽。

晚上七時半打烊,有家屬的店員,各自回家,有兩個小徒弟,寧波出來的,就是店堂里搭鋪睡覺,與我印象最深的是賬房孫光遞先生,高高瘦瘦的身子,天天在一個小賬房里算賬,有時下班了,也不回家,伏案寫信,對我很好,常常把我抱坐在他膝蓋上教我寫毛筆字。上海解放前夕,忽然不辭而別,不久上海報上發表他當了某區商業局長,原來是潛伏在金國的地下黨員。

抗戰勝利初,上海商業一度很繁榮,金國百貨公司在南京路上也有一定名氣,周日上午我常常跟父親坐三輪車到公司來玩,他在辦公室理賬,我則在店堂里,或商場里瞎玩,中午我們父子常常到商場后門出去不遠的“同春坊”四叔家里吃午飯。抗戰勝利后,四叔家人多,就從張家宅融和里租到國際飯店后門“同春坊”訂了一套房子,正房有六間,三樓還有幾間傭人小屋,那時四嬸家里開銷很大,用了兩個女傭,一個車夫,中午吃飯人多,我和父親即在幾步之遙,就經常中午去蹭飯,后來父親應酬多了,也不常去了。

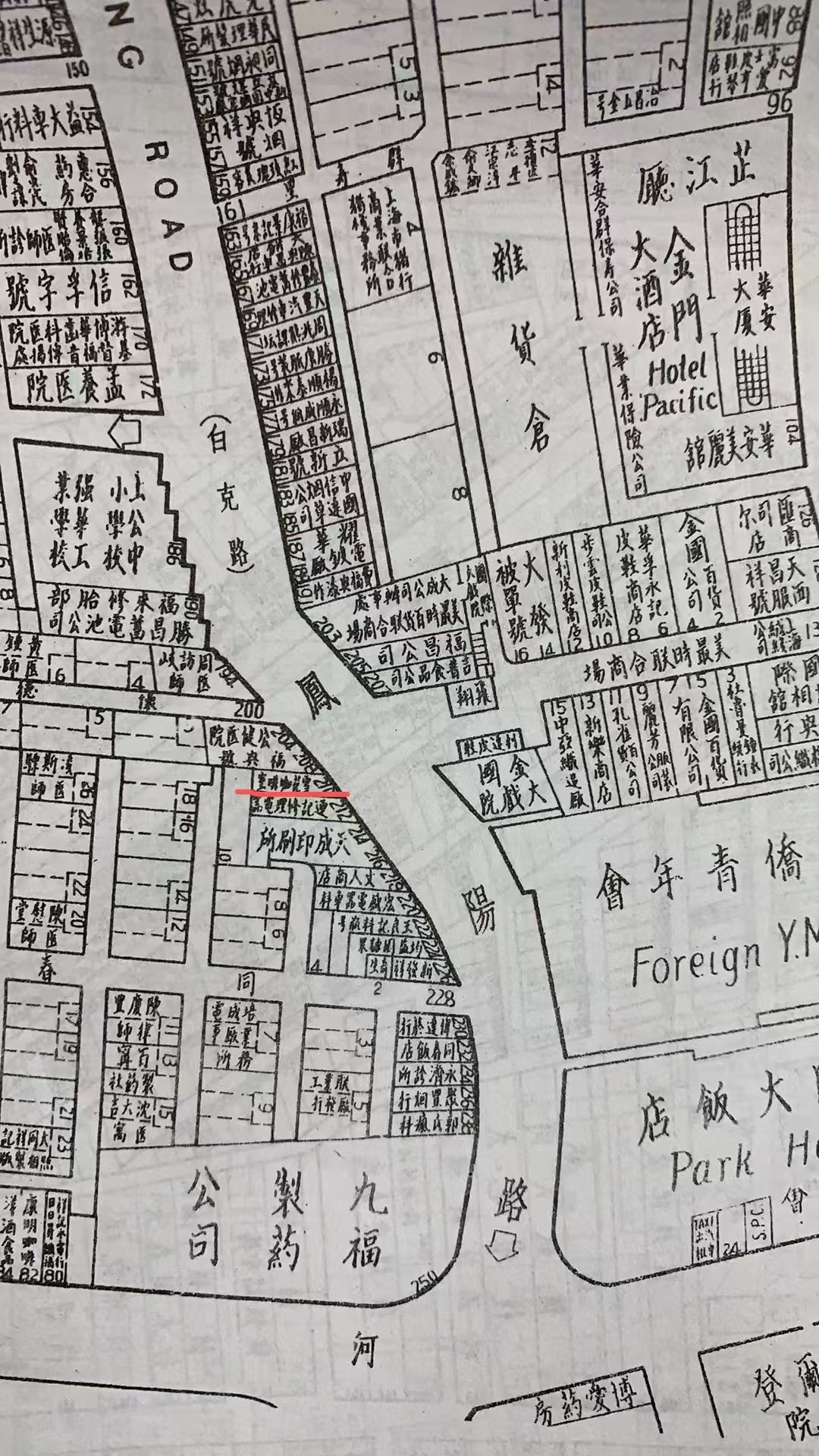

還有值得一記的是,商場后門出口對馬路有一爿小小“雪花咖啡館”,我印象很深,是父子兩人經營,店面很小。不過是一普通人家的客堂,放了四五個小方臺,幾把靠椅,只買牛奶咖啡和吐司面包,及小塊白脫與果醬,東西都是外灘商場里從美國兵船上買來的,下午二三點鐘,這里不少商人店員來此抽煙、聊天,喝杯咖啡,吃塊吐司,價錢低廉,顧客不少。我常常下午無去處,即在咖啡館聽聽他們聊天,也頗有意思。

雪花咖啡館。選自上海社會科學院出版社2004年出版的《老上海百業指南——道路機構廠商住宅分布圖》。該書的素材來自1947年版的《上海市行號路圖錄》上冊及1949年版的《圖錄》下冊,擷取了兩冊的內容精華編纂而成。

印象很深的是老板父親,就是一個今天看了頗像老克勒,據說原來在外輪上當廚師,兒子二十多歲,跑外勤,穿上一套外灘中央商場買的美軍制服,吹吹大牛。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司