- +1

她們決定告別子宮|鏡相

本文由鏡相 X 華東師大傳播學院合作出品,入選高校激勵項目“小行星計劃”。如需轉載,請至“湃客工坊”微信后臺聯系。

采寫 | 周嘉怡

指導老師 | 張洋

編輯 | 吳筱慧

2024年4月19日上午10點30分,新然在手術室里永遠告別了她的子宮——這個在她過往29年的人生里折磨了她整整6年的東西,她總將其與痛苦、噩夢等詞匯聯系在一起。

手術結束后,新然在醫生的手機上第一次也是最后一次看到曾“寄生”于自己體內的子宮的影像:“像鴕鳥蛋那么大,上面附著有紫綠色的肌瘤”。她感到惡心,想嘔吐。正是這個東西帶給她經年累月的痛苦,如今她終于“自由了”,心中卻不由自主地升騰起另一個憂慮:

失去子宮的女人,還能被稱作女人嗎?

“疼痛不是我的錯”

殷紅色的血像壞掉的龍頭里的水,止不住地從下體噴涌而出,洇過她亞麻質地的裙子,在毛絨地毯上蜿蜒成一條爬行的蛇。五分鐘后她在這攤紅色里醒來,掙扎著從上衣口袋摸出手機撥打120,汗珠順著她濕漉漉的碎發流向頸窩。這是新然自確診子宮腺肌癥后第三次因失血過多而暈厥。

2021年,新然正式確診子宮腺肌癥并腺肌瘤,但其實從2018年起,痛苦就籠罩著她。追溯起痛苦的源頭,新然覺得很朦朧,仿佛那是一條沒有盡頭的河。一開始,新然只在每月例假幾天會出現不規律的陣痛,后來例假的持續時間從五六日蔓延到數十日,并伴有不可遏制的、持續性的血崩。來例假的日子,新然只能臥床休息,不能動,更遑論正常工作。由此引發的重度貧血讓新然成為醫院的常客,她迫切地想弄清楚自己身體出現如此異常的原因,卻得不到醫生的確切回答。

醫生沒辦法告訴她這就是子宮腺肌癥,只說“有可能”,是因為B超并沒有顯示出新然的子宮出現明顯的內膜面積增加,這要等病情發展到一定階段,才能通過檢查確診。在此之前,新然只能通過布洛芬緩解著肉體上的痛苦,杯水車薪。

確診子宮腺肌癥之后,新然第一反應是釋然,“這證明疼痛不是我的錯”,然而隨之而來的則是潮水般壓倒性的迷惘。擺在她面前的第一個問題是生育。作為“不死的癌癥”,子宮腺肌癥唯一根治的措施只有切除子宮,而那時的新然只有26歲,未婚未育。醫生建議她先采取保守療法,等生育孩子后,再考慮將子宮摘掉。

新然嘗試了現有條件下幾乎所有可行的腺肌癥療法,但作用并不大。戴曼月樂環、吃地諾孕素片、打進口閉經針……這些措施的基本原理都是在體內釋放孕激素以遏制月經、改善子宮內膜環境。吃地諾的第一個月,新然出現大規模陰道出血癥狀,隨之而來的還有肌肉不自覺的間歇性抽動,醫生說這是藥物帶來的體內激素水平紊亂,嚇得她不敢再服用。與此同時,新然與相戀三年的男友商量先懷上一個孩子,但藥物帶來的內分泌失調讓她的努力一直見不到成效,她感覺自己變成了一個透明的、盛滿紫紅色黏液的容器,而屬于人的那一部分正在剝離出她的身體。男友不忍見她日益消沉,勸說她“不要孩子也可以”,他們一樣能夠正常生活。

常規治療了兩年,過量堆積的激素一度讓身高不到160厘米的新然體重飆升到150斤,然而她的病情并未得到明顯好轉,她仍在經歷日復一日的疼痛,不只是身體上的,還有心靈。2024年初,又一次失血過多暈倒之后,新然再也無法忍受“這場暗無天日的凌遲”,不顧醫生的反對,決心切除她的子宮。這時候,她剛剛與男友成婚一個月。

醫生說,新然是他做過子宮切除術的年齡最小的患者,他并不建議未生育女性切除她們的子宮,這不僅僅是從患者個人的角度考慮,其中或許也摻雜了宏觀政策的考量。身邊也有親朋向她投去冷眼,覺得怎么能切除子宮呢,“沒了子宮就不再是一個完整的女人了”。風涼話拐彎抹角傳到了新然的耳朵里,卻并沒有動搖她的決心。經年累月的痛苦讓她完全將這個他人眼中孕育生命的地方視作“罪惡的根源”,是她一切淚水與血水的罪魁禍首。幸運的是,父母與丈夫始終站在她這邊。這么多年他們與她共同經歷著腺肌癥的折磨,跟她一起痛苦,整個家庭仿佛患上了一種持久的、家族性的病痛,始終沒辦法徹底安下心來生活。

是時候做一個了結了,新然想。

2024年4月19日,新然躺上了婦科手術臺,她要進行的是子宮次全切手術。手術只會將病變的子宮拿掉,而未發生病變的輸卵管、卵巢與宮頸則將得到保留。手術后,卵巢仍將為她的身體供給雌性激素,醫生承諾不會帶來明顯的衰老。

十厘米長的麻醉針頭從椎管刺入進去時,新然沒有感到想象中的疼痛。相反,一種奇異的喜悅無可抑制地在她的心頭蔓延,隨之而來的還有一陣激動的顫栗。這是她與體內“惡魔”的最后一戰,而她“就要徹底地贏了”,她想從此以后她將重獲新生。

2024年4月16日,新然住進醫院開始接受術前檢查

長在體內的“定時炸彈”

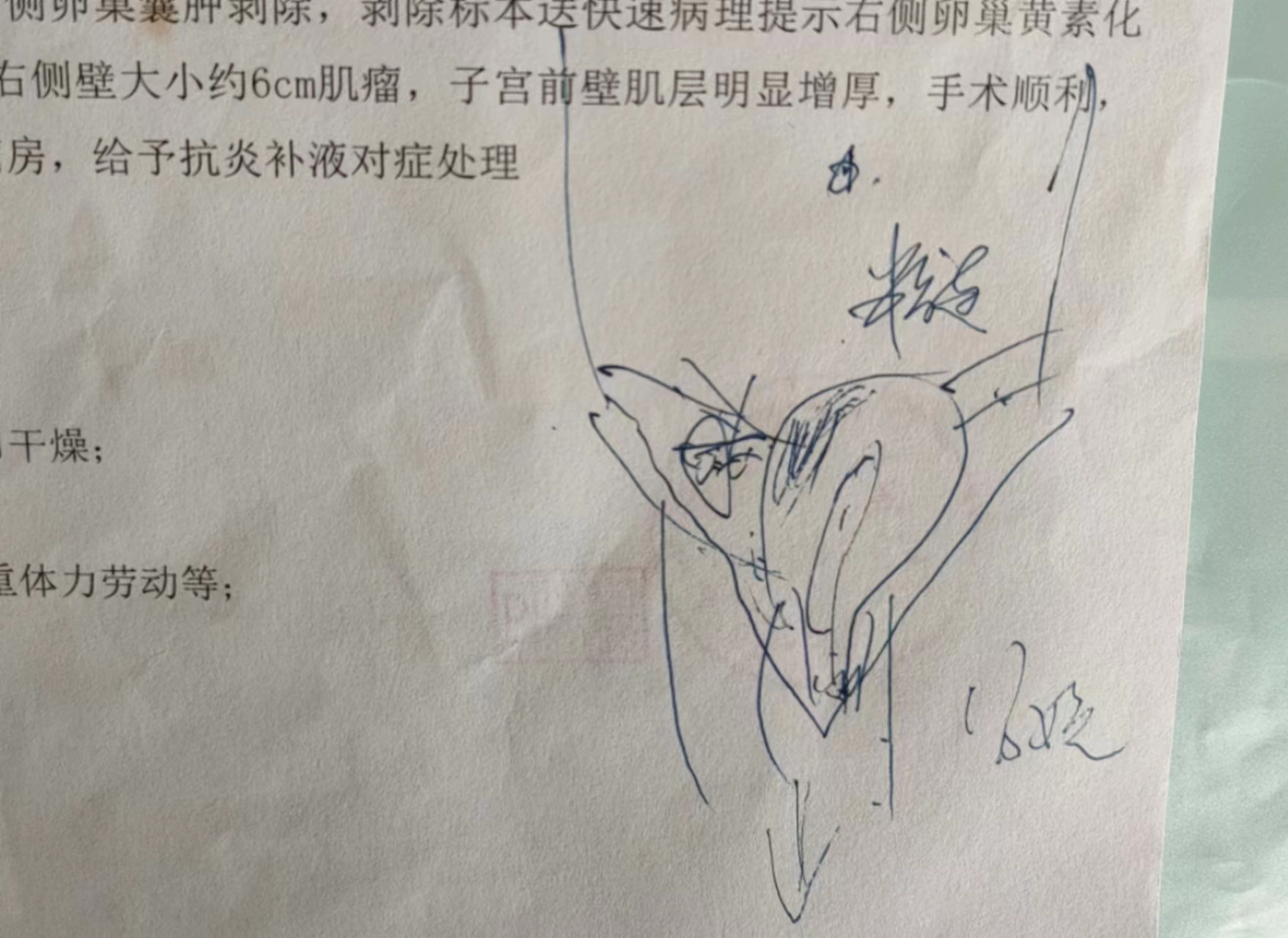

“子宮像一個燈泡,下端連接著陰道、腹腔,宮頸的一部分在陰道里面。我們的子宮是由一根根韌帶吊在腹壁上的,分別是子宮固有韌帶、子宮主韌帶、子宮闊韌帶、子宮圓韌帶和骶子宮韌帶。做子宮切除手術就是把這些韌帶,包括輸卵管一根根切斷,然后再將子宮與陰道分離,將子宮從陰道內拖出,這就是現在普遍進行的微創手術的方法。”

姜婭麗所繪制的子宮解釋圖

姜婭麗是某市三甲醫院婦產科的醫生,主攻方向為高危妊娠診治、卵巢腫瘤與子宮肌瘤。從業三十余年來,她摘除的子宮幾乎與她接生過的孩子一樣多,然而她也無法完全說清子宮肌瘤等常見病的病發原因,只解釋說基因遺傳在其中發揮了重要作用,“可以說這類疾病是100%會遺傳。”姜婭麗進一步解釋道,這里說的遺傳是指體內激素代謝水平,不一定是肌瘤,有可能是腺肌瘤,也有可能是子宮內膜息肉,實際上是共通的。

回望醫學技術進步史,子宮切除術在近十年間得到了快速發展。十多年前,醫院里普遍使用的子宮切除方法還是開腹,像剖腹產一樣在肚子上切出一條一扎長的口子,醫生徒手扒開,只不過取出的不是胎兒,而是子宮。2007年接受子宮切除術的秋霞采用的就是這種方法,她的肚子上至今留有一條十五厘米長的刀疤,與剖腹產的疤痕疊在一起,盤根錯節。

由于手術傷口過大,開腹手術將會帶給患者長達月余的疼痛,隨之而來的還有發生盆腔感染和腸粘連的危險。麻藥過后,秋霞的第一反應就是疼,疼到腦子里什么念頭都沒有了,只有一分鐘、一分鐘、一分鐘,“熬時間”。她勸慰自己,“疼不也就那么一會子功夫嗎?”為了省錢,秋霞咬牙沒有打鎮痛泵,鎮痛泵要400塊錢。結果不行。疼了半個小時,她抱著丈夫的腰不放,求他,最后醫生給她打了一針杜冷丁。打過之后大概兩三個小時,又開始痛了。醫生說一天不能打兩針,只能硬扛,扛過去了。

近五年間,微創手術逐漸取代開腹成為子宮切除術的主流手術方法。這種手術方法切口小,恢復時間快,一般兩三天就能漸漸好轉。微創手術也分單孔和多孔兩種,前者是在肚臍處開一個5毫米到8毫米的大孔,聯合達芬奇機器人手術,一個多小時就可以結束。后者一般用于情況比較復雜、粘連明顯、操作難度較大的情況,這種患者之前痛經會更明顯。手術一般會圍繞肚臍左上、左下、右上、右下各開一個2毫米左右的小孔,多孔協同方便醫生觀察。

醫療技術的發展為手術治療帶來了便利,然而根源性的預防問題仍有待解決。根據中康CMH發布的《2022年中國消費者健康洞察疼痛系列報告——痛經篇》研究顯示,月經癥狀是育齡女性反饋最多的婦科問題。成年女性的痛經滲透率超過三成,在婦科疾病患者中的比例更是高達47.3%。姜婭麗也直言,“月經量的增大、增多是子宮病變的早期征兆”,如果能早早得到重視接受治療,情況將會好很多。可惜在實踐中,女性往往對此諱莫如深。

現年58歲的秋霞年輕時面對經常性的經期血量增多,冷淡地將其歸之為女性與生俱來的一種“劫難”,從未想過患病的可能,“還以為女性就是這樣的”。比她小了十余歲的媚兒亦然。自2000年成婚以來,媚兒的經期逐漸不規律,但她真正將痛經“視作一種病痛來看待”,一直要等到2019年——月經紊亂的近20年后。那時候她開始感到身體明顯的虛弱,夏天她在廚房做飯,一頓飯燒完,渾身像水洗過一遍,都是汗。月經一次來一個月,還沒干凈,下個月又繼續來了,媚兒經常半夜被身下的濡濕驚醒,爬起來換床單。為了止血,媚兒去醫院刮宮,先下了宮腔內的避孕環,然后把子宮內膜刮下來一層,類似人工流產手術。刮宮刮得不太干凈,不到兩個月,她又去做了清宮手術,這次打了局麻。窺器擴張開陰道,宮頸鉗牽拉出宮頸,然后將刮匙從陰道伸進去,刮出殘留物。術后她回家躺了一個星期,“像坐了個小月子。”

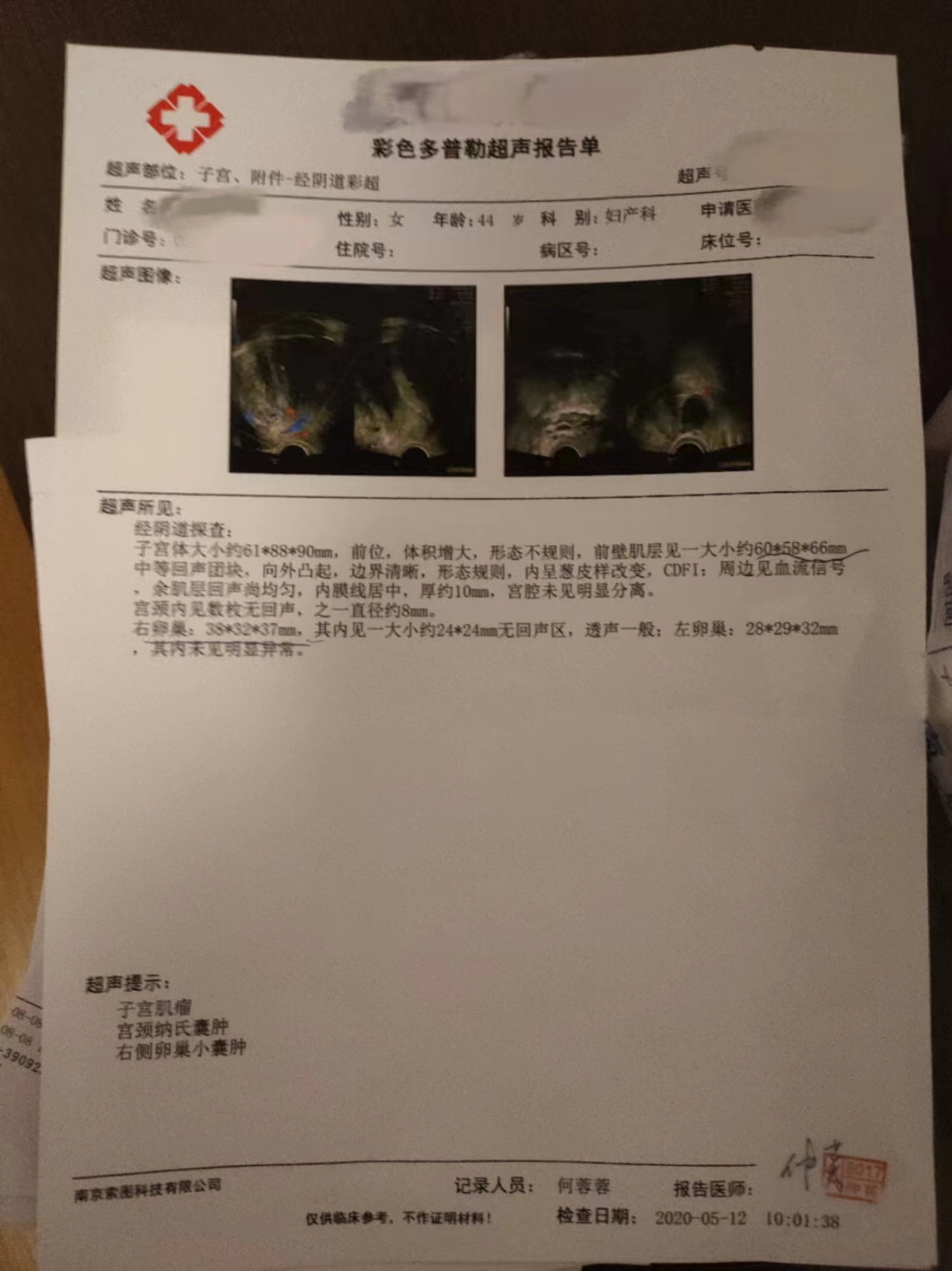

媚兒在2019年2月份診斷出子宮肌瘤,子宮內膜簡單增生。為了止血,還要吃藥,吃斷血流(一種中藥,用于收斂止血)、黃體酮,還有康婦炎膠囊,消炎。從那時開始,她每兩個月要去一趟醫院做陰超,打一針注射用醋酸亮丙瑞林微球(一種激素藥),用來抑制體內肌瘤、控制內膜增生,一針大概在一千塊錢左右,不報銷。5月,媚兒重新做手術上了曼月樂環。到7月,為鞏固療效,變成每個月去一次醫院,做陰道彩超檢查,一次一百多,看看肌瘤有沒有變大。

2020年初,因為疫情封控,媚兒沒辦法去醫院復查,只能吃之前囤的藥物控制,肌瘤又開始增長。同年5月,她的肚子膨脹到像懷孕三個月大小,去醫院做陰超才發現,原本抑制到葡萄大小的肌瘤已經有拳頭那么大了,醫生讓她考慮做手術。

媚兒的超聲報告單

媚兒記得,那時候她所居住的小區前面有個報刊亭,一個高個子女人在那賣報紙。女人不到四十歲,和前夫生了個兒子,離婚后又嫁給另一個男人。兩年前她檢查出子宮肌瘤,而那個男人沒有孩子,他的意見就是要保子宮,說以后還要生孩子的,于是她只做了肌瘤切除手術。手術過后2個月,女人的整個腹腔發生了癌變,不到半年,人就走了。

媚兒覺得體內長了個定時炸彈。“子宮肌瘤是會增生的,你切了,過段時間又長出來了,還有病變的風險,可能變成癌。”35歲時就切除了子宮的護士萍心也曾有同樣的擔心。她是子宮肌瘤偏位,肌瘤橫長導致出血不止,保育了一年,單位體檢時發現肌瘤又長大了。她向醫院里的同事咨詢才知道,女性的月經量越大,子宮肌瘤長得就越快,“就等于我用自己的血在喂養肌瘤,它吃我的血長大”。當時和她同病房的一個女人是丁克,四十多歲,也長了肌瘤,要開刀。但手術前她忽然又后悔了,如果自己未來還想再生一個孩子呢?她最終沒有拿子宮,只取了肌瘤。后來萍心聽同事們討論說,那女人的肌瘤又長出來了。

摘掉子宮的她們

2020年6月22日早晨,丈夫開車送媚兒去醫院,緊張得路上差點撞到一個人。遵醫囑,媚兒手術前12小時都沒有進食。到了醫院,她先喝了4杯聚乙二醇,每杯750毫升,用來清理腸道,把肚子里的東西都排干凈。下午2點,媚兒被推進手術室,直到晚上6點15分,才有醫生從手術室里出來,捧著一捧紅彤彤的子宮給媚兒的丈夫看。被摘除的子宮隨后被送去做了病理,確認卵巢未發生病變后,醫生又通知丈夫把媚兒推到病房里,每隔十分鐘喊她一下,怕人昏睡休克過去,容易出現抽筋或者羊癲瘋。媚兒麻藥勁還沒過,暈暈沉沉,不說話,只是往外吐黃疸水,丈夫找護士要了個塑料袋替她接著。如此折騰了整整一夜,直到第二天清晨,媚兒才漸漸清醒。

在醫院躺了一個星期后,媚兒出院,回家休養。一個月后她去醫院復查,臉色蒼白,兩層樓爬了十分鐘。姜婭麗安慰她說,這是正常現象,做這種手術一般來講要休養三、五年,才算是真正好了。

最開始的三年里,媚兒一點重物也不能拎、不能抬,姜婭麗解釋說這是因為“骶子宮韌帶在切除子宮的過程中可能會受到破壞,盆腔器官失去子宮的支撐,就可能導致盆腔器官脫垂。”通俗來說,因為身體里少了個子宮,本來子宮所處的位置空出來了,一拎重東西、一用力,五臟六腑都跟著下墜,內臟就會變形,容易錯位。

手術后,患者的抵抗力和免疫力往往也會隨之下降,媚兒認為最明顯的表現就是皮膚上蔓延一大片的紅疹,從手到腳。為了治療這些皮膚紅疹,媚兒半個月就要跑一趟皮膚科,檢查,開藥。醫生也說不出究竟是什么原因,“通通歸結為身體弱了,這些病癥都上來了”。去年冬天上呼吸道感染,媚兒吃了一個星期感冒藥也不見好,去醫院直接上了霧化,又吊了兩天的抗生素,才勉強好轉。

治療子宮肌瘤幾年來,媚兒收集整理的病歷單

進行子宮切除術之前醫生曾告訴媚兒,她當年剖腹產生產時,子宮沒縫合好,上面一直有個刀疤,這有可能是子宮肌瘤形成的原因之一。秋霞則推斷她的肌瘤與年輕時經期沒有保養好有關。她曾診斷出子宮下垂,容易脫落,醫生建議她經期臥床休息,避免干重活。但為了掙錢,她“還是像男的一樣干活”,褲子染紅了就用長衣服一蓋,衛生巾墊厚一點,照樣做事。提起這些,秋霞有些戲謔地笑了幾聲,而后又流露出些許感傷和無奈,“沒辦法,所以說是自己苦了自己。”

比媚兒早13年摘除子宮的秋霞,更感到生活的重擔如何壓在她的肩頭,讓她對關乎自己身體的一切都無暇顧及。秋霞在家里躺了15天后出來繼續干活,她還記得自己出院的時候是正月初一,外面飄著大雪,正是在20年前她兒子誕生的地方,她摘掉了自己的子宮。

當時她和丈夫共同經營了一個不到十平米的雜貨鋪。躺在家里的那幾天,丈夫一個人看店,每天早上買好菜丟回家,等她燒。傷口還沒徹底愈合,一直起身子,傷口處就開始撕裂般疼痛,秋霞只能勾著身子去廚房燒菜,等丈夫、兒子回來吃。作為病人,她唯一的特殊待遇是等丈夫買幾根筒子骨回來,煨湯喝。

新然是家中獨女,在手術后得到了父母及丈夫無微不至的關懷,然而身體上仍經歷了“漫長的術后疼痛”。術后第一天,她的肚子一直脹痛,不排氣。兩天后,傷口疼痛不再明顯,丈夫遵醫囑扶著她下床走路。每走一步,拉扯著的刀口就更痛一分,但仍得走,不走就不排氣。手術醒來的第一個念頭,“吃很多好吃的”,也并沒有實現,她只能靠著流食挨過恢復期。不走動時,新然就躺在床上,半夢半醒。她不敢入睡,夢里總充斥著大片猙獰的猩紅,順著小腿布滿她的全身,像是一種繁殖能力極強的爬藤植物。她扭頭奔跑,卻怎么也跑不掉。

手術過后半個月,新然仍遭受著腸脹氣和腸絞痛的折磨,也偶爾頭暈,她想大概是貧血的癥狀還沒完全改善。但新然仍然對即將到來的沒有子宮的日子充滿期待,對比之前痛經的折磨,她覺得術后的疼痛“完全算不上夸張”,畢竟長痛不如短痛。

手術前,新然曾在醫院的后山上采來一株“祛風消腫,止心痛”的檸檬草。采下的時候,檸檬草的葉子已經泛黃了,新然不抱希望地將之隨意栽種在家里的窗臺上,這次回家,她意外地發現檸檬草在她昏沉的日子里“奇跡般地活下來了”,她感到欣喜,又對未來充滿希望。新然拍下富有生命力的植物們,并將其曬到朋友圈,她相信自己的生活也會與它們一樣“越來越好”。

手術第六天,新然在朋友圈分享自己恢復期的生活

子宮的隱喻

河南省腫瘤醫院婦科主治醫師李町希曾公開指出:子宮內膜異位癥的臨床發病率為10%~15%,也就是說,每一百個女性中就有 10至15人罹患此類病癥,同時,這種疾病又容易誘發子宮息肉和子宮肌瘤。這些疾病目前唯一的根治措施只有切除子宮。

據《良性子宮疾病子宮切除術手術路徑的中國專家共識(2021年版)》披露,中國2005年的統計數據顯示,每年約有100多萬例患者需要進行子宮切除術,這一數據到了2016年已增長到280多萬。子宮切除術成為繼剖宮產術后居全球第二位的婦科常見手術。而進行該手術的患者年齡普遍集中在20至49歲之間,平均年齡為42.7歲,低于我國女性平均絕經年齡49.5歲。

在子宮切除術所引發的閉經、內分泌失調、盆腔臟器脫垂等等一系列后遺癥中,生育能力的喪失尤其令患者及其家屬陷入困擾,對于未婚育女性而言更是如此。婦產科室有一句行話叫“保宮大戰”,意思是只要病情并未發展到直接威脅患者生命的程度,醫生一般都不建議患者拿掉子宮。這種情況下,患者只能采取保育措施,靠激素藥控制病情。

上曼月樂環是其中一個十分必要的環節,這個被人們普遍稱為“避孕環”的T型不銹鋼塑料制品,尺寸固定,直徑一般不超過1厘米,其學名為左炔諾孕酮宮內節育系統。它的主要功能并非避孕,而是釋放緩釋型的高效孕激素,抑制子宮內膜增生和局部腺肌瘤的增長。曼月樂環不是一個絕對的管理措施,當子宮因病變而膨脹時,放置在宮腔中的曼月樂環就會脫落,要通過注射GnRH-a針降低雌、孕激素縮小子宮再嘗試放環。即使如此,曼月樂環仍被稱作當前治療子宮類疾病的最好的保育措施。

但是,并不是所有子宮疾病患者都可以“上環”。現年30歲的向陽就因為一層“處女膜”而不被允許佩戴曼月樂環,醫生給出的理由是,“萬一你以后還要生孩子呢?”“上環”,意味著避孕,同時也意味著醫生要從陰道口入內進行手術放環,對于不曾有過性經驗的女性患者而言,醫生“無法承擔之后可能產生的風險”,一般拒絕手術。這讓向陽感到被排斥在“正常群體之外”,感到屈辱。

這種“屈辱感”,早在向陽治病初期就如影隨形。向陽自大學畢業后開始逐漸在經期產生持續性的疼痛,但是直到2020年,她才正式在醫學上被確診子宮腺肌癥,因為B超始終無法檢測出她子宮壁的明顯增厚。“B超是非客觀指標,它會受到很多阻擋,就像光線折射一樣,容易產生偽影。隔了很多層去探測,實際上對子宮的真實環境反映并不確切。”姜婭麗醫生在區分B超與陰超時解釋道,如果從精準、方便、快速的角度來說,陰超要優于B超。陰超從陰道里進去,與子宮只隔著一個穹隆的距離,非常薄,所以陰超距離女性的子宮是最近的,更能排除干擾。但是向陽做不了陰超,因為她沒有性經驗,是“處女”。向陽想,如果當時采用陰超檢測,是不是就能早一點發現病灶?很多痛苦,是不是根本不必經歷?

在整個治療過程中,向陽越來越強烈地感受到自己不是一個人,而是“一個行走的子宮”。所有的治療行為都從她未來的夫家和可能出生的孩子的角度出發去考慮,卻忽視了她作為一個生命主體的想法與感受。子宮腺肌癥是一種“不死的癌癥”,只是不致命,卻會帶來長久的、彌漫性的疼痛。談及此,向陽迸發出一種澎湃的激烈,“萬一它是一種致命的疾病,是不是意味著我連生命權都沒有?那還談什么人權呢?”

當痛苦從外部襲來時,向陽尚能“奮起抗爭”;然而對于女性的身份認同,向陽則自發地產生了動搖與疑慮,她很難“與自我和解”。服用地諾進行治療后,向陽體內雌性激素受到干擾,從此不再來月經。在確診腺肌癥之前,向陽每個月都能因為疼痛而感受到子宮的存在;失去月經后,她卻隨之喪失了對子宮的感知。向陽曾看到網絡上熱烈討論“高鐵上應不應該售賣衛生巾”,她的第一反應是自己沒有資格參與討論,因為評論區有女性拒絕男性參與的原因正是“男人不來月經”。向陽覺得自己似乎失去了與其他女性之間的一個重要鏈接,也許十年過后她連衛生巾是什么樣子都遺忘了。她還能不能算作一個完整的女性?

同樣未育的新然在艱難的自我抗爭后最終釋然:生育是一種權利,而不應該成為女性的價值體現。或許沒有子宮的女性才真正成為了人,因為“再也沒有人能從生育價值角度出發來審視她”,她從枷鎖中真正掙脫了出來,哪怕是以這樣一種慘烈的方式。“反正人生這條路怎么走都會有遺憾的,接受每個階段的自己吧,活在當下。”

姜婭麗也說起自己最近剛復查的一個例子。那是一個49歲的女人,子宮肌瘤,五年前單孔微創拿掉了子宮。剛發現的時候她才四十出頭,當時想保留子宮,保育治療了幾年。2019年,她又檢查出hpv感染,出現了絕經期的高危病毒感染,可能誘發宮頸癌,同時,子宮肌瘤又出現非常明顯地增大。姜婭麗勸她,子宮肌瘤這么大,是不是將來會惡變或者流變呢?在她這個年齡,子宮本身就會萎縮,這是自然規律,如果不考慮生育,子宮的意義已經不再那么重要。女人回家糾結了一個月,最終下定決心切除了子宮。

“子宮的意義是人賦予的,歸根結底,子宮只是一個器官,”姜婭麗把食指敲在桌子上,“如果器官的存在威脅到了整體的健康,那切除子宮一定是要果斷地去做的一件事,舍和得之間要懂得取舍”。

向陽開始寫作,同時接受心理咨詢,她嘗試在對身邊女性的觀察中尋找自我疏解的道路。從事人工智能相關工作的向陽一直以來相信機器永遠不可能取代人,因為“創生是屬于神的能力”。子宮不可能像被切除的手和腳那樣可以用鈦合金來替代,失去了就再也無法重生、再造,這是她恐懼的根源。她感覺切除子宮后有些東西將會隨之而逝,雖然她并不知道那是什么,或許正是一種“聯系感”。心理醫生開導她,這種聯系感來源于“通過子宮與母體連接”,它回答了“從哪里來”和“到哪里去”兩個亙古難解的命題。醫生建議她多與母親聊聊自己的出生,與朋友聊聊自己的成長,她作為女性的身份將在這種溝通中重新被構建。

向陽于是嘗試在豆瓣發帖,以寫作療愈自身,同時獲得與其他女性關于女性身份的交流。透過對女性的觀照,向陽仿佛看見一條以血脈為序串聯起她與其他女性的鏈條,從外祖母到母親再到她,并將一直流淌下去,無需憑借子宮。

(本文頭圖來自《春潮》劇照,文中人物均為化名,文中圖片為受訪者提供)

歡迎繼續關注本期“小行星計劃”專題:

海報設計:周寰

目前鏡相欄目除定期發布的主題征稿活動外,也長期接受投稿。關于稿件,可以是大時代的小人物,有群像意義的個體故事,反映社會現象和社會癥候的非虛構作品等。

投稿郵箱:reflections@thepaper.cn

(投稿請附上姓名和聯系方式)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司