- +1

平臺反噬,預制菜泛濫,連鎖餐飲 “降本”仍難減負

郁斐 設計

2024年7月,上海市商務委出臺《關于促進本市餐飲業高質量發展若干措施》(以下簡稱“措施”),提到上海餐飲業供應與消費需求的三大發展趨勢之一包括“數字化”,意欲從第三方平臺賦能等十方面促進餐飲企業“高質量”發展。

據澎湃新聞報道,上海多家連鎖餐飲企業2024年第二季度開始營收下降,比往年同期水平更低,加上房租、員工等成本上升,有企業大量關店甚至倒閉。

不論行業情勢是否受經濟下行影響,連鎖餐飲領域,政府監管、公共政策是否合理、有效,且順應市場邏輯,能真正支持行業健康發展,是值得探討的話題。

2024年8月中旬,澎湃研究所研究員采訪5家的連鎖餐飲企業,了解他們生存“降本增效”的應對方式和其中難題,來初步探求以上問題。

這5家連鎖餐飲企業人均消費從50-500元不等,類型涵蓋小吃快餐(2家)、亞洲料理和中式正餐和飲品,堂食/非堂食皆有,具有一定代表性。

2023年中國8個餐飲品類的連鎖化率。圖片來源:紅餐大數據

問題一:和平臺“互利互惠”,但也會被平臺“反噬”

網訂柜取、網訂店取、掃碼下單等數字化模式在餐飲領域最先、最早被廣泛運用,也促成了一批餐飲企業的“連鎖化”快速擴張,成為近年投資熱點,大型、頭部企業占比不斷上升。此外,連鎖餐飲企業因規模化且有資本加持,在抗風險力等方面比非連鎖餐飲更有優勢。

獲客范圍更廣、攫取數字價值是平臺為企業帶來兩個主要好處。一家小吃快餐企業(輕食)老板表示,雖然目前平臺的傭金費率“抽成”兩三成,但平臺和餐飲企業的關系是“互幫互助”,平臺幫助其企業完成了初始積累,也幫助了成長。“2018年獲得初始投資后,我們先在‘背街’上開3家沒有堂食的店,而平臺幫助我們快速觸達客源。”另外,他還提到了平臺大數據幫助制定決策、選址,讓選擇擴張相對較慢的企業也能獲得市場份額。“每一次都是充分論證”。

但平臺經濟除了傭金費率高等問題以外,對部分連鎖餐飲企業來說可能是“雙刃劍”,其原因在于平臺機制的設置。

一是平臺“超時”壓力導致門店食品安全規范執行“變形”。

目前,風險分級評定是政府部門對餐飲業監管方式,門店在動態監管中獲得“紅、黃還是綠臉”,決定如何分配監管資源投入。在年度分級評定后,市場監管部門以不同頻次、形式監管:對風險“較低”者,會以取消、整合、非現場檢查等方式減少對企業的正常經營影響,而對風險“較高”者,則會增加抽查和現場檢查的次數。

2024年8月中旬,一家連鎖餐飲收銀處張貼了的風險等級,“綠色笑臉”不多見,意味著風險等級低。以下圖片若無說明均由澎湃研究所研究員呂正音拍攝。

在實際運營層面,企業需要落實食品安全主體責任,為門店制定保障食品安全的操作規范。即使是大品牌門店,店員對操作規范的執行程度也不一定相同,所以,因食安問題被處罰的餐飲企業中,也不乏知名連鎖餐飲品牌。

一家小吃快餐企業(麻辣燙)表示,出餐量大時,“害怕訂單超時”是導致備菜清洗不到位導致農藥檢測不合格的一個客觀原因。“食材清洗、切片等工序執行完整操作規范需要時間,門店出餐量大時會被騎手催,容易造成規范執行‘變形’,導致后期被投訴和差評。”該老板表示,他今年花了大部分時間在思考如何制定易于執行的規則來完善企業的食品安全主體責任,從而“平衡出餐的難度和速度”,但還是“免不了收到差評和投訴”。

二是平臺 “陪審制”規則難防“不正當競爭”。

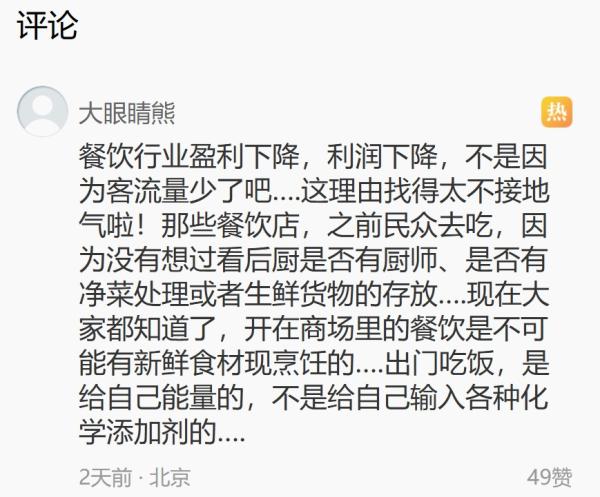

消費者大多會看評論決定是否消費,但現在的評論公信力似乎降低了,原因是評論區 “刷好評”、給對手企業“刷惡評”的水分太大。不正當競爭手段最終會影響消費者對平臺的整體信任,影響市場健康發展。

為規范經營秩序,2024年3月商務部等9部門發布的《關于促進餐飲業高質量發展的指導意見》提出地方政府要“依法查處餐飲領域不公平競爭行為” ,新版《反不正當競爭法》出臺。但具體能“查處”多少,仍然存疑。因為不易被追蹤、查處,甚至有被消除痕跡的可能性,餐飲企業在互聯網上的不公平競爭行為很難“固定司法訴訟所需的證據”;

前置于法律渠道的平臺“互聯網陪審團”機制,其使用率遠超過司法訴訟途徑。雖然被廣泛使用,但也被認為“不夠健全”“難保障公平”,導致眾多商家被迫閉店。平臺市場管理規則]缺乏針對惡意競爭手段的處罰條款,擾亂市場的“刷惡評”行為風險小、成本低。

一亞洲料理連鎖企業表示,他被對手企業惡評了八十、九十條,但互聯網陪審團卻未能認定對方問題,而他卻遭受不可逆損失最終“關店”。該老板表示,陪審制根據“少數服從多數”原則而非“根據事理判斷”,且“陪審員”來自互聯網用戶的投票,評價標準“模糊”,易導致“誤判”。

據一飲品企業表示,一條差評影響當天“將近20%的訂單量”,處在上升期的新店需要“花兩倍時間”來彌補上升趨勢數據。如果惡意批量差評不撤銷,門店客流持續受影響。老板為及時止損只能“閉店”,在未來得及訴諸法律渠道之前就已經造成了不可逆的損失。

雖然并不確定該企業主被惡評的事實一定成立,但互聯網“陪審團”機制對互聯網刷惡評等不正當競爭手段 “不處罰”,而法律渠道又“難固定證據”,讓互聯網擾亂市場秩序的行為處于監管“真空”地帶。市場不能充分、良性地競爭,長此以往將不利于餐飲質量提高。

問題二:使用“預制菜”降本但也降低消費者“好感”

平臺大量“抽成”,使用預制菜成為了大多數連鎖餐飲企業賴以生存的“減負降本”方法,據統計每月大致可降低40%左右成本。

從盈利邏輯來看,預制菜保證出餐速度和低成本。預制菜的生產方式是“工業化”,在土地租金較低的工廠完成了大部分處理工作,后端僅需簡單加工,有的甚至無需“廚師”和“廚房”,即可獲得還不錯的“穩定輸出”。

但長期來看,預制菜的使用也會降低品牌形象、降低營收。

首先,雖然近兩年來預制菜產業被國家大力支持,也是投資熱點之一,但預制菜目前仍然缺乏“規范”的市場標準,導致消費者對預制菜缺乏信心。

某餐飲企業報道下的一篇熱評顯示,消費者普遍不喜歡的預制菜的大規模使用,有可能是餐飲盈利下降的一個原因。來源:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_28421891

國家正加快制定標準。2024年3月國家出臺《關于加強預制菜食品安全監管促進產業高質量發展的通知》。該政策對各地預制菜企業的食品安全監管提出了三方面非常精細化的要求。一是敦促企業落實食品安全主體責任,二是加強預制菜食品生產許可管理,實行“分類許可”、嚴格許可審查、現場核查;三是加強預制菜監督檢查,在進貨查驗、生產過程控制、貯藏運輸上加強監督,并組織開展預制菜監督抽檢和風險監測,嚴厲打擊違法違規行為。相關監管標準也將進一步提升。

然而,在主體責任與利益沖突、市場競爭白熱化的情況下,未來企業是否履責,仍可能是一大問題。例如,此次發布的“通知”,在“餐飲環節明示預制菜” 意圖保障消費者對預制菜的知情權和選擇權,大多數受訪餐廳企業表示“可能很難推進”。

一使用預制菜比例較大的中式餐飲企業表示,使用預制菜本來“復購率”較低,明示預制菜肯定會影響“翻臺率”。一些消費者會在點菜時明確拒絕預制菜。

不過即使不標注“預制菜”,大多數消費者在一次購買后也能識別出預制菜,這將顯著降低消費者對該餐飲的好感度和復購率。另外,預制菜的添加劑、含鈉量監管如果也有類似觸及利益而流于形式的情況,因此很難滿足特殊群體如兒童、老人等的飲食需求。

2024年8月中旬,一中式餐飲門店的廚房窗口。

預制菜泛濫,同時監管流于形式,影響了消費者對餐飲市場的信任,最終影響企業長期利益。所以,如何順應經營邏輯,是餐飲企業、預制菜領域需要解決的長期問題。

餐飲企業市場競爭白熱化,連鎖餐飲企業作為有優勢的企業類型,市場潛力巨大且事關社區居民健康。但平臺機制的不完善、政府監管政策的“未確立”的情況下,平臺和預制菜使用,是餐飲連鎖企業主要的“降本”方式,也是“雙刃劍”,可能不利于長期的市場健康發展。

在國家大力支持發展“平臺經濟”“預制菜產業”的背景下,來自平臺和政府的監管措施應盡快在尊重市場規律的基礎上填補監管“真空”,避免監管流于形式;而對餐飲企業而言,也應在削減食材質量、加大營銷、價格戰等短期存活策略的基礎上,逐漸向菜品質量、廚師人才保留等長期競爭力戰略傾斜。

-------

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應公眾關切,探討城市議題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司