- +1

為珊瑚搭建“避難所”:廣西北海潿洲島的珊瑚礁保護與修復之路

8月18日,黃雯帶著學生乘坐一艘快艇從潿洲島藍橋海岸出發,向西北海域駛去。到了目的地,他們穿上潛水服、背上氧氣瓶,躍入海中,在一片珊瑚礁修復區巡查珊瑚的生長狀況。

當天小雨,海上的風浪逐漸加大。原計劃三小時的海底快速巡查計劃,因天氣原因只巡查了一個多小時就返航了。但他們也頗有收獲,撿到了一桿漁具、兩個滅火器還有一些纏繞在珊瑚上的廢舊漁網。

潿洲島珊瑚館里展示的珊瑚苗架。本文圖片除署名外均為 澎湃新聞記者 陳忠善 攝

自2015年開始,廣西大學在潿洲島開展珊瑚礁保護與修復工作,在海底人工種植珊瑚。2024年初,由北海市政府和潿洲島旅游區管理委員會主持、潿洲島旅游發展有限公司建設、廣西大學牽頭施工的北海市潿洲島北部珊瑚礁生態修復項目完成,目前已進入三年管護期。

黃雯是廣西大學副教授、廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室副主任,他雇傭當地漁民的船帶學生不斷地下潛養護、巡查、監測珊瑚的生長狀態。

以氣候變暖為主要特征的氣候變化使全球珊瑚白化現象日益嚴重,廣西北海潿洲島處于熱帶珊瑚礁分布的北緣,黃雯團隊研究發現,可以通過馴化的方式來提高珊瑚的耐熱性。他們已經在海底種下30萬平方米的珊瑚,并通過持續的管護來恢復這片海域的珊瑚。

“如果全球氣候持續變暖,潿洲島可能成為珊瑚未來的‘避難所’。”黃雯說。

保護與修復之路

成千上萬珊瑚蟲分泌碳酸鈣骨骼,在千百年的生長過程中形成珊瑚礁。珊瑚礁被譽為海洋中的“熱帶雨林”,雖然它們只占海洋面積的0.2%,卻能為30%的海洋生物提供棲息地。近30年來,由于人類活動,特別是全球氣候變暖、海洋酸化和環境污染等因素,導致全球珊瑚礁生態系統面臨退化的威脅。有科學家預測,至2040年,全球一半的珊瑚礁恐將消失。

據黃雯介紹說,在我國珊瑚主要分布在南海海域,從臺灣島到最南邊的西沙、南沙、曾母暗沙,這些區域是我們國家珊瑚分布的主要區域。

潿洲島比鄰雷州半島,是整個南海珊瑚礁分布最北的一個區域。在黃雯看來,這一區域的珊瑚研究非常重要,所以他的團隊也扎根在這里,進行珊瑚礁保護與修復方面的研究。

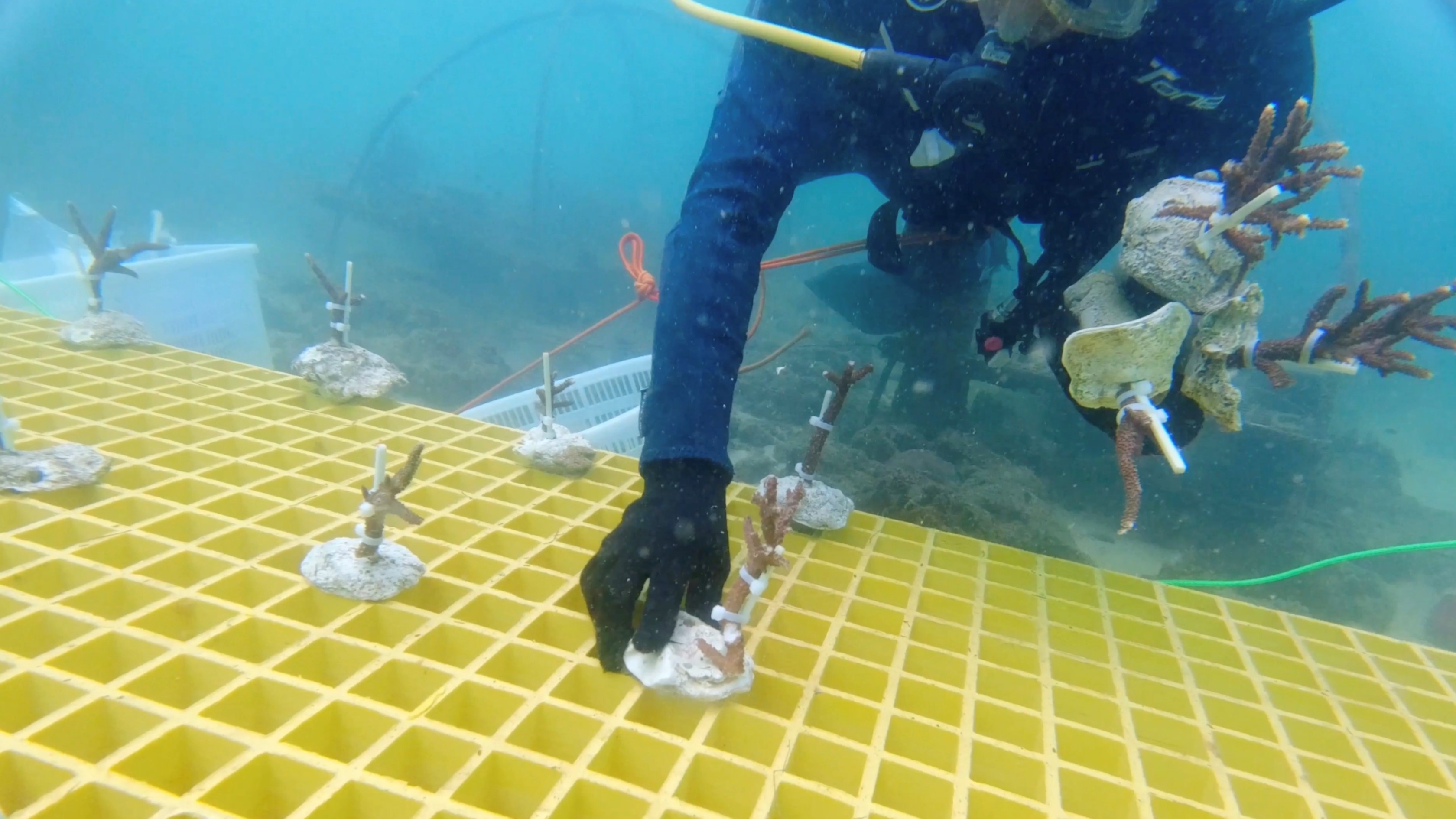

黃雯團隊在海底種珊瑚

珊瑚的種植包括選種、育苗、建設苗床、移植、管護等復雜的工作流程。珊瑚移植后,還要定期下海觀察,直到珊瑚苗與礁體牢固結合、足以抵抗海水的沖擊,才算移植成功。

但保護與修復之路,并非一帆風順。2020年,潿洲島海域出現厄爾尼諾現象,水下的珊瑚大片大片地白化;還有一年,一場臺風吹倒了二十多個珊瑚苗架,等黃雯他們下水查看的時候,苗架上的珊瑚也不見了。

“我們當時下去一看心里拔涼拔涼的,從水里上來反正飯都不想吃了,這干了幾年的活一下就沒了。”黃雯說,那次遭遇也讓他們反思之前的種植方法還是存在缺陷,后來他們調整了苗架的固定方式,把四個苗架捆綁在一起,增強抵抗風浪的能力。

8月18日這天,廣西大學海洋學院碩士生周榆鵬跟著黃雯一起出海巡查珊瑚長勢。“去年剛種下去的珊瑚有四五厘米,今年巡查時看到自己種下的珊瑚已經長島十幾厘米了,心里還是很欣慰。”周榆鵬說,2023年10月份他第一次下潛參與到了珊瑚的種植項目中,剛開始很好奇,后來慢慢覺得珊瑚生態修復是一項很意義的工作,珊瑚移植研究也成為他研究生期間課題的一部分。

參與珊瑚種植的女生不多,張瑜彬是這次巡查唯一的一位女生。她覺得珊瑚修復這件事情很有意義,本來對潛水也很感興趣的她就參與了這個項目,按照計劃出海參與巡查工作。

廣西大學海洋學院具備本碩博全鏈條的人才培養的體系,是我國珊瑚礁研究人才輸出最多的地方。他們的研究范圍覆蓋整個南海乃至亞太區域的珊瑚礁。

通過大空間尺度的研究,黃雯團隊研究發現,南海珊瑚總體表現出較高的遺傳多樣性,存在由南向北的基因流,可能是南海珊瑚響應全球變暖而發生種群北遷的產物。另外他們還發現生存環境比較惡劣的相對高緯度地區(如潿洲島、大亞灣)的珊瑚具有更強的抗逆性,可能是更能適應全球變化的“明星”珊瑚。

珊瑚“幼兒園”

珊瑚還有一個很重要的作用,深海珊瑚可作為海洋氣候的“記錄儀”,其鈣質的骨骼具有年輪狀的“生長紋”,通過測試其地球化學指標,可以為千萬年來海水溫度變化提供高分辨率記錄,是獨特的珍貴研究材料。

珊瑚礁生態系統極其重要但又非常脆弱。黃雯介紹說,珊瑚跟蟲黃藻存在共生關系,隨著全球變暖溫度升高,蟲黃藻就會被珊瑚排出體外,珊瑚就會出現白化,這種共生關系就會被打破。

“影響珊瑚生態系統的因素很多,人為的因素比如人工捕撈我們可以干預,但是全球變暖海溫升高我們很難去控制,我們能做的方式是研究如何提高珊瑚的耐熱性,可以通過馴化的方式來提高珊瑚的耐熱性。”黃雯說。

黃雯在水下查看珊瑚苗架 受訪者提供

因為“種珊瑚”,在網絡上有人稱黃雯是“珊瑚奶爸”,他覺得放在水里的珊瑚苗架更像是一個幼兒園。“這個‘幼兒園’培育了非常多的珊瑚苗,我們天天都要去看,看看珊瑚苗吃飽了沒有,喝好了沒有。”黃雯說,“剛種下去的時候,珊瑚苗才5公分左右,半年就能長到這么大了,整個苗圃的長速是非常快的,珊瑚長起來以后,大量的魚類貝類等等就都來了,整個生態也能明顯看到改善。”

潿洲島深呼吸潛水創始人、潛水教練鄭庭鈺,是參與黃雯團隊珊瑚種植的島民。生于海島,小時候他就經常在海里游泳,在海底看珊瑚。

“小時候海里的珊瑚很多,各種魚類也很多。”鄭庭鈺說,2008年左右他開始從事潛水行業后,再潛入海底看到的景象就跟小時候完全兩個模樣了。

參與黃雯團隊珊瑚種植的島民,潿洲島深呼吸潛水創始人、潛水教練鄭庭鈺在接受澎湃新聞采訪

“我們這里過去發展漁業對珊瑚的整體影響并不大,可能在挖貝類、拖網作業的過程中破壞了一些,但珊瑚斷枝還可以慢慢自己去修復。破壞更大的還是海溫升高,我們可以看到大面積白化、退化的現象。”鄭庭鈺說。

五年前,鄭庭鈺第一次跟著黃雯團隊下海“種珊瑚”,剛開始是出于好奇,在“種珊瑚”之前,他并不知道珊瑚可以通過人工培養珊瑚苗進行恢復。那次下海后,他感受頗深:“我潛水那么多年,親眼看到過生態的退化,我總覺得那種改變是無能為力的,直到我接觸珊瑚修復這項工作后,我就在想其實我們也能夠為生態、為珊瑚做點什么。”

除了下海“種珊瑚”,鄭庭鈺也參與海水水質的監測、勘查等水下工作,福建、海南、廣東沿海的很多地方他都去過,配合科研工作者下海做些樣品采集、珊瑚培育等工作。他感覺到,正因為有了這些珊瑚修復項目,公眾特別是潿洲島島民對珊瑚生態價值的認知在提高。

生于海島,今年36歲的鄭庭鈺如今也從事著依賴海洋資源的工作,他會把在參與科研項目中學到的生態知識傳播給游客,盡可能避免游客下到海里面對珊瑚造成破壞。

“生態變好了,對我們潛水行業影響也很大。潛水觀光非常依賴海下的資源,海底的生境更漂亮了,水下的魚、珊瑚更多了,當然能夠吸引更多的游客過來是吧?但如果珊瑚持續退化,帶著游客淺水去看珊瑚看不到也會影響我們的生意。”鄭庭鈺說,“如果珊瑚消失,不管是對我個人而言,還是對我們后輩來說都是影響蠻大的,我不希望以后我的孩子看不到珊瑚。

珊瑚館

潿洲島海域風光

在色彩斑斕、形狀各異的珊瑚群中,魚兒穿梭游弋,水草漂浮,蝦蟹盤踞其中。在廣西,90%以上的珊瑚分布在潿洲島海域,目前已探明的珊瑚分屬26屬、43種,是廣西近海海洋生態系統的重要組成部分。

正值暑期旅游旺季,潿洲島上游人如織。在島上的珊瑚館,不少家長帶著孩子來這里欣賞珊瑚。

“珊瑚礁是海洋里面多樣性最高的生態系統之一,雖然它的面積只占海洋面積的0.2%,但是有30%的海洋生物都是在珊瑚礁里面進行棲息的。”在珊瑚館,黃雯邊走邊講解,“世界四大名螺中,萬寶螺、唐冠螺、大法螺都是在珊瑚礁里面生存的,如果珊瑚礁沒有了,這些貝類的生存場地也就沒有了。”

黃雯還有一個身份是潿洲島珊瑚館館長,不下海的時候他時常在珊瑚館里給公眾做科普講解。他認為珊瑚保護科普宣傳非常重要,因此在潿洲島上建了這座珊瑚館,這里作為珊瑚保護宣傳的“航母”,從2019年開放以來已經有30多萬人參觀,讓來到這里的公眾對珊瑚保護有更深的認識。

黃雯(左一)在珊瑚館給公眾做科普講解

近年來,隨著海底“種珊瑚”項目的推進,潿洲島的漁民大都意識到珊瑚礁的重要性,也會有意識的進行保護,“比如有時候漁民的漁網掛到了珊瑚,他們就會主動聯系珊瑚館,說我們掛了一些珊瑚,看你們能不能過來幫忙救助一下,我們就回去把珊瑚拿回館里暫養一段時間后再把它放到海里面”。

讓黃雯欣慰的是,一些小朋友在珊瑚館聽了科普講解后,會有意識的做好保護工作。“前兩天有幾個小朋友我跟他們講珊瑚很重要,需要我們一起來保護,并且提醒他防曬霜對珊瑚的危害是很大的,很少的一點劑量就可以對珊瑚有很大的傷害,然后那天我在沙灘邊走,他們看到我特意跑過來跟我‘匯報’說,黃老師我們下午去潛水,聽了您的話沒有擦防曬霜,并且把身上的防曬霜洗干凈再下去潛的水。”黃雯欣慰地說,“他們聽進去了,并且能夠付諸實踐。”

珊瑚修復耗費資金巨大,如何進行可持續的保護跟修復?今年,黃雯團隊開始嘗試一個新項目“珊瑚認養”,當來這邊的游客認識到珊瑚的重要性后,可以從珊瑚館里認養一顆珊瑚,給它命名或者寫一個愿望,然后項目團隊會把公眾認養的珊瑚種到海里去。

“這是一種有效的、沉浸式的科普,讓公眾認知并參與其中,我們希望把這個項目做大,產生更好的效果。”話語間,黃雯充滿著期待。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司