- +1

查爾斯·彼得森九十自述:一位中國古代史專業學者的職業生涯

提到查爾斯·彼得森(Charles A. Peterson),很多人可能并不知道他是何許人。但說到《劍橋中國史》(The Cambridge History of China),相信即便是沒有讀過全帙的人也聽說過這套叢書的大名。查爾斯·彼得森教授正是《劍橋中國史·隋唐卷》(國內譯本譯作《劍橋中國隋唐史》)的撰者之一,是該書第八章“中唐和晚唐的宮廷和地方”的作者。

彼得森教授1932年生于伊利諾伊州芝加哥市(Chicago, Illinois),早年的經歷和教育均在芝加哥。1950年畢業于西雅圖羅斯福高中(Roosevelt High School, Seattle)。大學學習因1952-1955年在美國陸軍部隊服役而中斷,包括在蒙特利陸軍語言學校(Army language School, Monterey)接受一年的中文訓練(著名漢學家孔飛力亦曾在此學習中文,并由此自日本史轉入中國史),以及在東京(Tokyo)執行一年的海外任務。1957年在華盛頓大學遠東系(Far Eastern at the University of Washington)獲得文學學士學位(B. A.)。1957-1958年在巴黎進行為期一年的漢學高級培訓。1958-1959年,任德國平訥貝格空軍(Luftwaffe at Pinneberg, Germany)英語講師。1959-1962年,重返華盛頓大學攻讀中國歷史博士學位。1962-1965年作為富布賴特學者(Fulbright fellow)在日本京都京都大學人文科學研究所(Jinbun Kagaku Kenkyūjo, Kyoto, Japan)訪學。1965-1966年擔任巴黎宋史研究計劃協調員兼研究員(Coordinator and director of research for Sung Project, Paris)。自1966年從西雅圖華盛頓大學博士畢業后,他就一直在康奈爾大學(Cornell University, Ithaca, New York)擔任中國歷史的教席,直至退休。

中國社會科學院古代史所研究員孟彥弘在《評〈劍橋隋唐史〉》一文中認為,該書“第七、八兩章寫得最有深度”,“頗具新意、很有啟發的是關于藩鎮的研究,即本書第八章”(《燕京學報》新第17期,北京:北京大學出版社,2004年,第224頁),非常敏銳地指出了彼得森教授在藩鎮研究上的貢獻。實際上,由彼得森教授執筆的《劍橋中國史·隋唐卷》第八章,是在他的博士學位論文《安祿山叛亂后河北諸鎮的自治》(The Autonomy of the Northeastern Provinces in the Period Following the An-Lushan Rebellion,以下簡稱《自治》)的基礎上發展而來的。《自治》完成于1966年,至今已經過去了將近一個甲子,但它的價值卻并未因時間的流逝而褪去,其中的某些創見仍然啟發著當下的唐代藩鎮研究。在中央與諸鎮關系的研究方面,《自治》堪稱西文世界中這一領域研究的開山之作。盡管一直沒有正式出版,但毫無疑問,歷經半個多世紀的沉淀,它已經成為了西文世界中藩鎮研究最為重要的著作之一。

譯者在讀博期間接觸到了《自治》一文,讀完之后深為它的論述所吸引,動了翻譯此文的念頭。譯者先是翻譯了他的另一篇論文《仆固懷恩與唐廷:忠誠的限度》(P’u-Ku Huai-En 僕固懷恩 and the T’ang Court: The Limits of Loyalty, Monumenta Serica, 29, 1970-1971, pp. 423-455,譯文載《中外論壇》2022年第1期,第149-172頁)作為“練手”,之后著手翻譯《自治》。由于《自治》一直未能出版,因此譯者雖然翻譯完了文稿,但卻不知該如何獲得版權,翻譯工作便擱置下來。直到筆者2022年底前往美國加州大學伯克利分校訪學,重新校訂譯稿時,才輾轉聯系上了已經九十高齡的彼得森教授,并獲得了他的書面授權。

由于時間關系,筆者未能前往康奈爾大學跟彼得森教授進行面談,但他欣然接受了我的書面訪談。譯者在通信中提出了7個問題,但彼得森教授在不知不覺中采取了與譯者期望的不同方向,最后譯者收到的是一份題為《一位中國古代史專業學者的職業生涯》(Aspects of the Career of a Professional Scholar of Pre-modern Chinese History)的自述。這篇自述雖然不長,但對于了解他本人的早年生涯和學術經歷頗有助益。今獲得彼得森教授授權,譯者將該文的內容譯為中文,并略加注解發表,以饗讀者。譯稿的獲取與修訂得到了加州大學伯克利分校東亞圖書館何劍葉與亞利桑那州立大學陳懷宇兩位老師的幫助,謹此致謝。

另,《自治》一書的中譯稿目前已交付上海中西書局,不久將會和中文世界的讀者見面。

早年經歷與參軍入伍

我在西雅圖的公立學校接受了傳統的早期教育。值得注意的是,與西海岸的其他城市中心一樣,西雅圖自然而然地比美國其他地區更了解亞洲及其民眾。畢竟,這些中心及其港口長期以來一直與亞洲的中心和港口有著聯系。此外,在20世紀的大部分時間里,他們接收并安置了比其他任何地方都要多的來自太平洋彼岸的移民。覺察到這些事實,尤其是從二戰開始,逐漸滲透到了教育之中,這樣我早在高中時就上過了兩門關于亞洲歷史和文化的課程(1950年畢業)。【譯者注:這里指的是作者1950年畢業于西雅圖羅斯福高中(Roosevelt High School, Seattle)】

西雅圖的華盛頓大學已經成為這個國家亞洲研究的主要中心之一,但我不能斷言后者是我在那里申請入學的因素之一。作為一名當地居民,我與這所大學有幾分親近,可能支付以今天的標準來看并不合理的學費。另一個因素是我的父母正在遭受健康問題的困擾,我希望留在附近。令他們深感遺憾的是,他們也無法為我提供大學的經濟支持。因為早在高中時我就已經做過兼職,這并沒有讓我感到害怕,事實上,正如一句老話所說,這說服了我“通過勤工儉學,讀完大學”。(我對這個乏味的細節表示歉意,但它的重要性稍后會變得明朗起來。)

華盛頓大學校園

在更高的層次上學習和思考是最令人感到滿足的,我毫不懷疑能實現獲得大學學位的目的。然而,在第二年,我開始對自己的日程安排和生活方式感到有些沮喪,因為在我繼續享受上課的同時,我發現在上課和作業之外,我沒有時間做其他事情:結交新的朋友、通過運動鍛煉身體,或者偶爾娛樂一下。正是在這些不滿情緒中,參軍入伍的想法出現在我的腦海里。這并不是一個奇怪的想法。當我還是個男孩的時候,我就與第二次世界大戰的進程伴隨始終,我的幾個家庭成員都曾服役過。朝鮮戰爭(Korean War)正在迅速蔓延,需要不斷招募新的男性和女性。在某種程度上,我覺得服役是我的責任,但老實說,我也知道這樣做的好處:政府承諾為退伍軍人提供經濟援助(“退伍軍人權利法案”,GI Bill【譯者注:1944年,美國國會頒布了“退伍軍人權利法案”,幫助退伍軍人在戰后更好地適應平民生活,涵蓋了醫療、衛生、住房、教育等方面的優惠政策。】),人們將有機會去旅行;而且很有可能在以后的平民生活中接受實用行業的培訓。稍加努力,我找到了一個加入通信情報部門的機會,這是一個非戰斗服務部門,提供包括語言培訓在內的多種培訓。因此需要入伍三年。【譯者注:彼得森于1952-1955年在美國陸軍部隊服役。】

我被語言所吸引,參加并通過了資格考試(可能是在我學習拉丁語的幫助下),可以選擇學習俄語或普通話(Mandarin Chinese)。我毫不猶豫地選擇了后者。教學在位于加利福尼亞州蒙特雷的陸軍語言學校(Army Language School)進行,將花費一年的時間,當時提供26種語言的教學。這是一個很不錯的課程。我們的老師都是母語人士;班級規模較小(最多8人);需要積極參與,重點是口語(白話),但到課程結束時,我們已經學習了1000到1200個漢字(characters)。在完成這項富有意義的任務之后,我們被派往華盛頓哥倫比亞特區(Washington D. C.)參加了幾個月的在職培訓計劃。我們從那里被派往海外。

幾乎無一例外,語言學家們都被派往了朝鮮,現在停戰協議下享受著和平。【譯者注:1953年7月27日,朝、中、美三方在板門店簽署了《朝鮮停戰協定》及《關于停戰協定的臨時補充協議》的停火協議。】然而,我很幸運地被分配到我們機構在東京的太平洋總部,一直留在那里,直到一年后【譯者注:即1955年。】入伍結束。這段時期對我個人的生活來說極其重要。一方面,我能夠觀察日本人的日常生活,并直接與他們互動。這使我能夠糾正我先前被扭曲的宣傳的觀點,并意識到全球各地的人們之間的共同點比文化差異所表明的要更多。另一方面,從為軍隊翻譯漢語的“工作”,以及適應一種對我來說陌生的文化和社會中獲得的滿足感,都說服我規劃一個與亞洲有關的未來——幾乎可以肯定就是中國,因為我對語言的投入。

在華大與歐洲的學習

1955年春末,我回到西雅圖,退伍后立即重新進入華盛頓大學攻讀亞洲研究專業。作為一名退伍軍人,我開始從政府獲得財政補助。我注冊參加的課程很快讓我確信,我真正的興趣在于歷史,更確切地說,是古代史(pre-modern history)。這自然意味著我必須精通文言,所以在接下來的兩年里,我每學期都要學習這門課程。在我學習中國課程的過程中,指導我和整個研究生課程的教授們給我留下了深刻的印象。在與他們和其他地方的學者協商后,我決定留在華盛頓大學攻讀高級學位。事實上,我已經在修研究生的課程了。然而,在即將到來的一年里,我的主要教授衛德明(Hellmut Wilhelm),他本人也是歐洲漢學的產兒,建議我搬到巴黎,在那里我將與不同的教授合作,學習不同的文獻處理方法。【譯者注:衛德明(1905-1990),生于中國山東青島,德國著名漢學家衛禮賢(Richard Wilhelm,1873-1930,漢文名衛希圣,字禮賢,亦作尉禮賢)的兒子。學術專長是中國文學與中國歷史,也是國際知名的易經專家。1932年以研究顧炎武的論文,獲得德國柏林大學的博士學位。畢業后前往中國北京,在北京大學教授德文與德國文學。1948年,衛德明赴美,任教于美國華盛頓大學,直到1971年退休。彼得森在華盛頓大學求學期間,一直跟隨衛德明學習。因彼時華盛頓大學沒有唐史的專任教授,故衛德明同意擔任彼得森博士學位論文審查委員會的主席。】

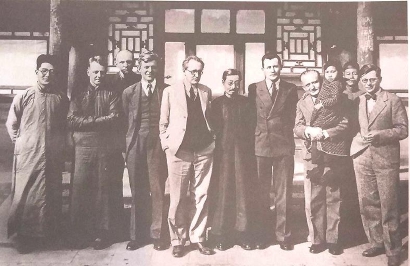

1939年左右,在北京的外國人、中德學會成員和工作人員合影。左起:方志浵、傅吾康、埃里希·沃爾特斯(Erich W olters)、亨利·魏智(Henri Vetch)、不詳、楊宗翰、柯立夫(Francis Cleaves)、艾鍔風(Gustav Ecke)、艾鍔風的傭人、衛德明(來源:傅吾康《為中國著迷:一位漢學家的自傳》)

二戰前,巴黎是西方漢學研究的主要中心。雖然時間和戰爭對早期著名的法國學者[如伯希和(Pelliot)、沙畹(Chavannes)、葛蘭言(Granet)等人]造成了損失,但一代有天賦、多產的學者們已經就位了。此外,收藏豐富的新的圖書館為巴黎增添了光彩。這一年對我來說收獲甚豐,因為我提高了分析和利用各種文獻的能力。氛圍本身就令人感到振奮。例如,觀察法國漢學院院長戴密微(Paul Demiéville)解開敦煌文獻中一段晦澀難懂的文字,不僅富有教益,而且鼓舞人心。當然,最初的計劃是讓我回到家鄉繼續我的研究生課程。然而,愛神(Cupid)卻介入了。1957年夏天,在圖爾(Tours)的一家法語診所,我結識了一位來自德國的美麗的年輕女士,并在接下來的一年里與她保持聯系。到了1958年秋天,我們決定結婚,然后在德國度過了6到8個月,在那里我的新娘可以更容易地適應我們的婚姻狀態,為搬到一個新的國家做準備。【譯者注:彼得森1958年與西格麗德(Sigrid)[原姓波美拉尼亞斯托爾普的紐曼·西爾科,(née Neumann-Silkow of Stolp, Pommerania)]結婚。】在獲得大學的休假批準后,我面臨著尋找新的收入來源的問題(尤其是我的新伴侶已經是一名理療師)。找到了!(Eureka)我在漢堡(Hamburg)郊外的一個小基地找到了一份工作,為新成立的德國空軍(Luftwaffe),向聰明的、年輕的飛行員教授英語。【譯者注:二戰前期,德國空軍達到了世界一流水平,并在戰爭中以閃電戰等形式空襲各國,戰爭后期,德國空軍被英、美、蘇聯空軍徹底消滅。戰后德國東西分裂。聯邦德國(西德)空軍在美國的扶持下組建,大量引進裝備了美制作戰飛機,并與駐歐美軍共享核武器的使用權,擔負北約空防前衛的角色。1958-1959年,彼得森在德國平訥貝格空軍(Luftwaffe at Pinneberg, Germany)擔任英語講師。】這是一次非常不錯的經歷,當然與漢學無關,但教學卻是一樣的。在此期間,我還學會了相當多的德語(盡管不是從必須說英語的學員那里學到的)。

前往日本進修以及參與“宋史研究計劃”

回到西雅圖和華盛頓大學后,我繼續了我的研究生課程,主要是參加中國歷史研討會和一些西方歷史研討會,以滿足我的輔修課程的要求。【譯者注:當時華盛頓大學要求學習亞洲歷史的學生必須同時修習西方歷史,因此作者選修了法國歷史,受到了法國史專家斯科特·萊特爾(Scott Lytle)的指導,斯科特后來成為作者的博士學位論文審查委員之一。】我現在致力于一篇關于唐史的博士學位論文,并受益于蒲立本(E. G. Pulleyblank)、杜希德(D. Twitchett)和薛愛華(E. Schafer)等學者的深入研究和分析。這些和其他研究的重點幾乎總是在王朝的上半葉,即它的“輝煌時期”。誠然,在文學和佛教方面做得很好。但從安祿山叛亂開始,到王朝的后半期,對帝國的內部狀態或其政治史幾乎沒有做過任何研究。我對這一領域的出版物進行了廣泛的調查,發現可以找到的唯一重要的工作是用日文撰寫的,在這一時期,日本學者和其他時期一樣勤奮而充滿活力。親愛的讀者,請記住:(1)雖然我還不會讀日文,但我可以通過閱讀日本漢字(kanji)來理解主題;(2)美國學者和中華人民共和國學者之間的交流仍然不存在,即前者不知道后者在做什么,可能反之亦然。因此,我別無選擇,只能學習日語。幸運的是,一位日本研究教授,一位佛教學者,也是一位才華橫溢的語言學家,選擇開設一門名為“為希望學習閱讀日語的漢學讀者”的課程。我們中的一些人積極利用了這一好主意。1962年秋天,我開始探索前往日本的可能性,在一個中國研究中心繼續進行我的博士學位論文的研究。幸運的是,富布賴特的日本項目(Fulbright Program of Japan)授予我一項獎學金,讓我在京都著名的京都大學人文科學研究所(Jinbun Kagaku Kenkyūjo)工作,在那里,除其他事項外,一個有關唐代的研究項目正在進行之中。無需多說,作為當年中國領域唯一獲得獎學金的申請人,我非常感激。在接下來的兩年里,當它先后延長我的期限時,就更是如此。盡管他自己的興趣在別的方面,但我在研究所的導師平岡武夫(Hiraoka Takeo),和我不時予以咨詢的其他成員們,都提供了巨大的幫助。我的課題——中央與諸鎮的關系——的主要學者,日野開三郎(Hino Kaisaburo)教授,同樣提供了非常多的幫助。

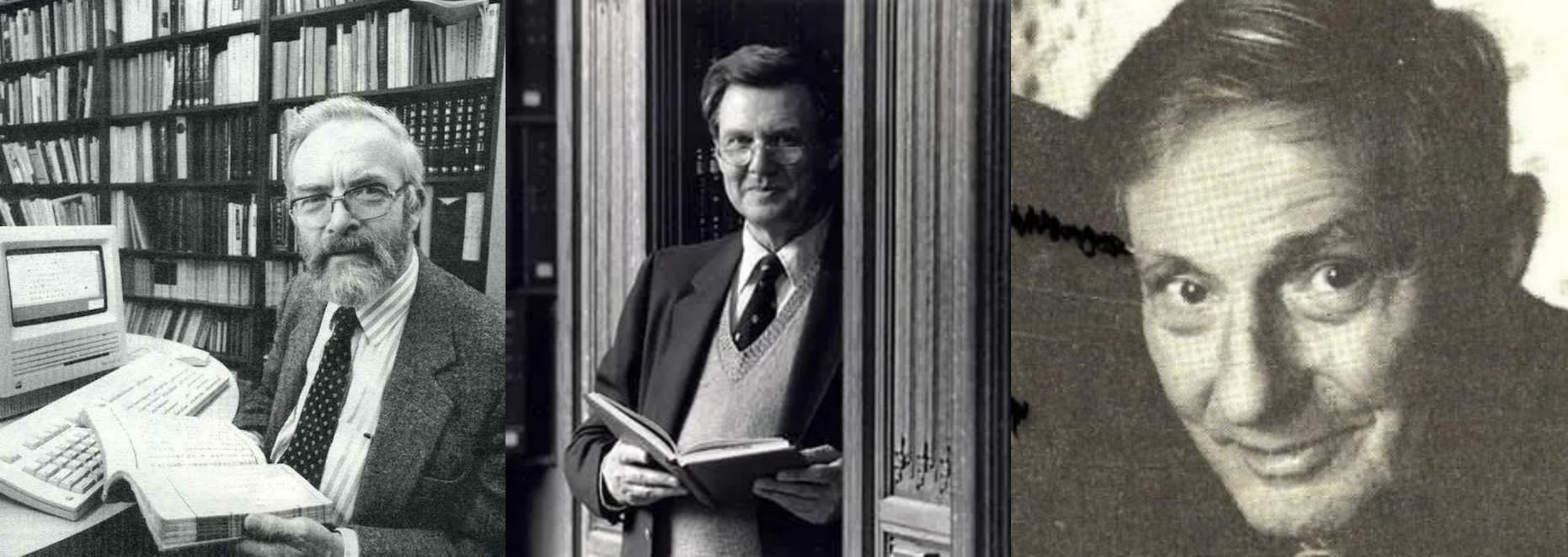

蒲立本、杜希德、薛愛華(從左至右)

1964年末,美國學術團體協會中國研究委員會(the China Committee of the American Council of Learned Societies)聯系我,要求我在巴黎(Paris)接受一年完全不同的任務。這是為了評估幾年前由白樂日(étienne (Stefan) Balázs)(1958年我在那里的教授之一)創立的“宋史研究計劃”(Song Project)的現狀,以及它在未來資助方面的前景。唉,白樂日突然去世,沒有留下繼任者。作為回應,我表示愿意承擔這項任務,但不是在1965年春天之前,到那時我目前的研究將會完成,我可以退還我一半的富布賴特獎學金。我想我之所以被選中,是因為我在宋代歷史方面有很好的背景,而且我會說法語。該項目取得了良好的開端,在國際上招募了許多潛在的撰稿者,并出版了一些有用的研究輔助工具。在沒有詳細說明的情況下,我會見了法國和其他地方的許多學者,并與他們進行了交談,還給國際上的其他人寫了幾十封信(在電子郵件時代之前!)。人們表示同情,但總體上不愿意做出任何承諾。最終,我向委員會報告說,該項目在學術和機構資源方面都缺乏足夠的基礎。結果,它被遺棄了。然而,在與巴黎的吳德明(Yves Heryouet)教授和慕尼黑的傅海波(Herbert Franke)教授協商后,我們決定,首先為一個主要的宋代文獻目錄,其次為一個傳記資料集來募集個人捐資的任務是行得通的。在這些每一位學者英明和高效的指導下,我們實現了這一目標,并從中獲得了巨大的好處。

【譯者注:“宋史研究計劃”是1955年由漢學家白樂日推出一項國際合作研究項目。該項目的發起和進行不僅得到了年鑒派領導人的支持,還從美國中國政治史經濟史研究計劃獲得了啟示(分工的方法)。因為宋史史料的數量和質量都遠超前代,因此宋史研究可以滿足學者們廣泛的興趣需要。白樂日希冀仿照恒慕義(Arthur William Hummel, Sr.)編纂的《清代名人傳略》(Eminent Chinese of the Ch’ing Period),在歐洲乃至更廣的范圍內開展國際分工合作的學術計劃,為西方漢學界提供符合現代科學研究規范、且涉及范圍更廣闊的工具書。1963年11月,白樂日突然去世。由于經費和人員上的困難,該計劃未能全部完成。這里提到的宋代文獻目錄和傳記資料集,即吳德明的《宋代書錄》和傅海波的《宋人傳記》。前者由白樂日撰寫了100多個條目,全書包括500多個書目提要,系自日本京都大學3000多種宋史著作中選出。吳德明畢業于巴黎國立東方語言學校中文系,獲文學博士學位。1950-1954年擔任法國遠東學院研究員。1959-1969年歷任波爾多大學文學院講師、教授。1974年起任高等漢學研究所所長。1976年起任巴黎第七大學中文教授并兼該大學東亞語言文化系主任。主要著述有《漢代的一位宮廷辭賦家——司馬相如》、譯注《史記·司馬相如傳》、《宋代書錄》以及大量研究文章和書評。傅海波系德國漢學家兼蒙古學家,元代中國史、內亞史、法學和文化專家。在柏林大學獲得法律和漢學教育(1935-1947)。1951年任慕尼黑大學漢學教研室主任和東亞文化語言研究所領導人。1952-1954年任聯邦德國駐香港領事。1954年組建慕尼黑大學東亞研究所。他是聯邦德國蒙古學和漢學的主要領導者,也是《劍橋中國史·遼西夏金元卷》的編輯和作者之一。】

《宋代書錄》,香港中文大學出版社,1978年

康奈爾大學的亞洲研究與未能完成修訂的博論

1938年,康奈爾大學(Cornell University)任命了第一位研究現代中國(modern China)的歷史學家【譯者注:即畢乃德(Knight Biggerstaff),康乃爾大學中國學的奠基人。1929-1932年為哈佛燕京學社的中國問題研究生,留學于燕京大學,1947-1949年擔任美國學術團體協會中國研究委員會主席,1950年任美國國務院中國問題顧問。曾與鄧嗣禹合作編寫《中國參考著作敘錄》(An Annotated Bibliography of Selected Chinese Reference Works)。】;1966年,它任命了第一位研究古代中國(pre-modern China)的歷史學家——那就是我。在過去的數年里,它穩步增加了中國以及亞洲其他國家和文化的專家。因此,進入一個研究8-9世紀中國并不被視為不同尋常的團體,人們會感到很舒適。該大學還認識到不斷擴大其研究材料收藏的必要性,因此今天圖書館亞洲分部的收藏非常豐富。歷史系也是一個舒適的工作場所,滿足了全球化的要求,進入了迄今為止被忽視的領域。就像我在這里任職期間一樣,大學已不再以歐洲為中心(Eurocentric),這是一個明顯的進步。

1969年,在劍橋舉行的唐代會議(Tang conference)上,我遇到了杜希德教授。他欣賞我的論文,并詢問我對《劍橋中國史》的興趣。我熱情地回應了這個問題,之后我們保持了數年的密切聯系。

《劍橋中國史·隋唐卷》的英文本和中譯本

這相當復雜。一旦我完成了那篇冗長的文章,接著是你們熟悉的論文,我就要開始修改和擴展我的博士學位論文。事實證明,這相當令人失望,因為在9世紀的大部分時間里都缺乏有關東北諸鎮的史料。相信我,它們已經杳無音信了!由于我無法對《劍橋中國史》的作品進行重大補充,我問自己“這有什么意義?”【譯者注:當時在今日被廣泛應用的唐代墓志還很少有學者能夠有意識地加以利用,另外與河北有關的墓志材料遠不如今日豐富,這應是彼得森教授最終放棄改寫修訂博士學位論文的原因之一。】

我對宋代也越來越感興趣:我受邀參加了幾次有關宋代的會議,為了我的罪過,我接受了《宋代通訊》(Song Newsletter)和《宋元雜志》(Song-Yuan Journal)的編輯一職。無論如何,這都不是一次完全負面的經歷,但由于缺乏資金,花費了我很多的時間。當我把它交給繼任者時,它的運作狀態相當不錯,當然,它還在繼續出版。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司