- +1

勞模趙岐:七十歲正是宦海沉浮、大展宏圖的好時候

提起趙岐,大家可能覺得頗為陌生,但這位趙岐可并不簡單——古代所有想參加科舉的讀書人都要讀他寫的《孟子章句》。

不過,比起其所著之書《孟子章句》,趙岐更值得討論和關注的是他傳奇而囂張的精彩人生——身患重病臥榻七年、愛罵權貴屢犯不改、亡命天涯忍辱負重、人生七十迎來事業春天、用生命注解《孟子》……趙岐的人生可謂“buff”疊滿,歧路不斷!

銳氣凌人耿介小青年

有杰出事業或貢獻的古人,通常都有家學淵源,譬如詩圣杜甫,祖父杜審言,是唐初詩學的重量級人物,趙岐也不例外。趙岐出身于御史世家,趙岐原先字臺卿,就是取自其生于御史臺之意。御史臺,是東漢時期的中央監察機構,史書上說趙岐生于御史臺,指的他在御史臺的大院兒里出生長大。而這大院兒里,都是直言不諱、彈劾上奏的御史,耳濡目染之下,趙岐自小就養成了嫉惡如仇、憎惡權貴的性子。

才學頗佳的趙岐長大后娶了經學家馬融的侄女為妻,馬融是當時的大儒,弟子眾多、受人尊敬,遍注群經的鄭玄和盧植都是馬融的學生,北宋時期馬融被追封扶風伯,可從祀孔廟,也曾有評價稱馬融是孔子之后的第二個教育家。但這位馬融卻不僅喜好結交權貴,還貪腐徇私,在生活上極盡奢靡。《后漢書》中范曄對馬融評價時除了贊其學術、教育上的貢獻,還言其“惜不貲之軀,終以奢樂恣性,黨附成譏”,就是在批判馬融見利忘義、貪慕虛榮。“根正苗紅”的趙岐自然對馬融鄙視至極,對馬融的權勢、聲望也不屑一顧,直接和馬融撇得干干凈凈,從不與之來往。

和親家馬融斷交只是趙岐耿直張揚的一個小例子,史書載趙岐“以廉直疾惡見憚”,是說趙岐耿直到了眾人紛紛畏懼的程度。

不過,趙岐本人有家世、有才華,雖然人耿直點兒,大體上本該是順風順水的。但是命運的浪花就是這么變化莫測,永遠不知道下一秒會帶來饋贈還是打擊。三十歲,正是為事業拼搏的大好年華,趙岐卻突然生了一場大病,并且從此纏綿病榻,這一躺,就是七年。

臥床的趙岐,期待病愈后施展抱負,但是一年又一年,他始終沒離開病臥,他絕望、埋怨,恨自己胸中抱負不能實現,只能一事無成在床上等待死亡到來。

但趙岐始終沒有自怨自艾,他有遺憾,有無可奈何,但他從來不認為自己缺乏大展作為的能力,于是在臥床的第七年,深感時日無多的趙岐找來侄子,寫下了自己的遺書:

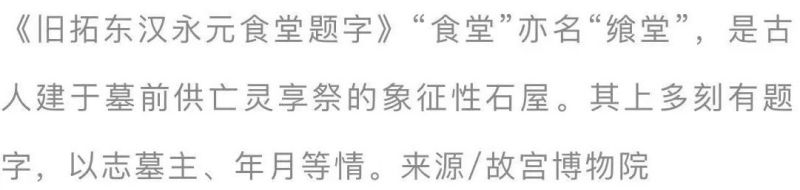

“大丈夫生世,遁無箕山之操,仕無伊、呂之勛,天不我與,復何言哉!可立一員石于吾墓前,刻之曰:‘漢有逸人,姓趙名嘉。有志無時,命也奈何!”

這位曾經滿懷野心,渴望有所作為的青年,留下遺書一封。趙岐的遺書和他的人一樣囂張,在遺書中他昭告后世:我趙岐雖然沒有像隱士一般美名留存,也沒有值得史書稱道的功勛,但這是命運不公,是上天不保佑我,不是我趙岐無志,更不是我趙岐無能!

而頗為戲劇的是,坦然赴死的趙岐在寫完遺書不久后竟奇跡般地痊愈了。命運的神奇或許就在于此,柳暗花明的新生就這樣到來了。趙岐本就是充滿銳氣的青年人,在人生經歷重大低谷,尤其是接近過死亡之后,他張揚更甚、銳氣更盛。

東漢時期,宦官們因為皇帝的依賴漸有權傾朝野之勢,不少無能之輩憑借宦官親戚的提攜扶搖直上,趙岐對這類宦官的親戚“關系戶”極度不爽。大病痊愈后,趙岐曾被權臣梁冀所征召,他向梁冀提出了求賢之策,但是并沒有被采納,又恰逢宦官中常侍左悺的哥哥左勝來當郡守,“恥疾宦官”的趙岐在這位新同事走馬上任的當天就毅然決然地離職回家了。

趙岐老家在京城,彼時京城無人不知唐家兩兄弟,其中弟弟唐衡是中常侍,哥哥唐玹因為弟弟扶持做了京兆虎牙都尉。唐玹的發跡全靠宦官弟弟這事時人皆知,私下里議論紛紛,都瞧不起唐玹,但沒人敢當著正主面兒開罵。趙岐和他的堂哥趙襲則不同,不僅多次羞辱唐玹還讓唐玹知道了,史書對此的記載為:“(二人)數為貶議,玹深毒恨。”多次被罵的唐玹自然對趙岐恨得牙癢癢,唐玹背后,真正被羞辱的宦官本人唐衡也對趙岐懷恨在心。古人云,寧罪君子,不罪小人,一下得罪兩個小人的趙岐很快遭到了報復。

延熹元年(158),唐玹升職為京兆尹,趙岐敏銳地捕捉到了危險,拉上侄子趙戩就開始逃亡,趙岐剛逃,唐玹就出手構陷趙家,趙岐的家屬宗親無一活口,全部被唐玹處死。

困厄遇知己,文章憎命達

趙岐的口舌之快為趙家帶來滅門之災,趙岐本人也不得不四處逃亡,史書載“(趙岐)江、淮、海、岱,靡所不歷”,逃亡之路異常坎坷。最后趙岐落腳北海郡,北海郡在今天的山東濰坊,趙岐就這么一路顛沛、跨山過河,從洛陽到濰坊,終于算是安定下來了。

在北海郡,趙岐隱姓埋名,賣餅為生,日子過得憋屈又隱忍,但好在留了條命。但是命運又一次捉弄了趙岐,好好賣餅的趙岐突然被街上遛彎的北海郡一霸孫嵩叫到馬車上。到這,列位是不是以為孫嵩發現了趙岐的逃犯身份,要舉報官府?

一般的逃犯可能真因為畏首畏尾被當地“街溜子”發現逃犯身份,但是趙岐可不是一般人,無論他烙餅、賣餅的行為在集市上多么稀松平常,趙岐身上飽讀詩書、不畏浮云的氣質讓他始終和環境格格不入。孫嵩請趙岐到馬車上,就是因為一眼被趙岐鶴立雞群的氣質吸引:孫嵩年二十余,游市見岐,察非常人,停車呼與共載。岐懼失色,嵩乃下帷,令騎屏行人。密問岐曰:“視子非賣餅者,又相問而色動,不有重怨,我北海孫賓石,闔門百口,勢能相濟。”

大概意思是說:“我看你的氣質不像是賣餅的人,我一問你,你臉色就變了,你如果不是有仇人,那就是逃犯。我是北海孫嵩,我在北海有百口之家,你有什么難處,我一定能夠幫助你。”

在北海郡謀生的趙岐自然也知曉孫嵩這地方一霸的名號,當即據實以告,沒想到兩人一見如故,趙岐就這樣和孫嵩回了孫家。

兩人萍水相逢,趙岐還是個逃犯,孫嵩就這么直接把趙岐領回家了?這段相遇故事看似夸張,其實合理。東漢時期游俠風盛,社會崇尚俠義,熟悉三國的朋友們應當知道,三國時期數的上名號的人物基本都有與俠義相關的記載,譬如曹操“少機警,有權數,而任俠放蕩,不治行業”,又如劉備“好交結豪俠,年少爭附之”、孫權“好俠養士”,三國史甚至可以說是俠義史,而三國的這股俠義之氣正是繼承自東漢。像孫嵩這樣接待政治逃犯的人在東漢并不是個例。東漢時期,尤其東漢末的人普遍有俠者不畏死亡的精神。

趙岐畢竟還在逃亡中,雖然躲在孫嵩家肯定比賣餅安定許多,但趙岐此時過的日子絕對不是普通人正常吃喝玩樂的日子。孫嵩為一方豪強,家中侍從、往來拜訪,耳目眾多,于是為了安全,孫家把趙岐安頓在了“復壁”中,史書記載“藏岐復壁中數年”。所謂復壁,指的是在墻外砌夾墻,將趙岐安頓在墻中,趙岐就在這幽暗的墻中空間生活了十多年,在此期間,他注釋了孟子,寫下了現存最早的《孟子》注。

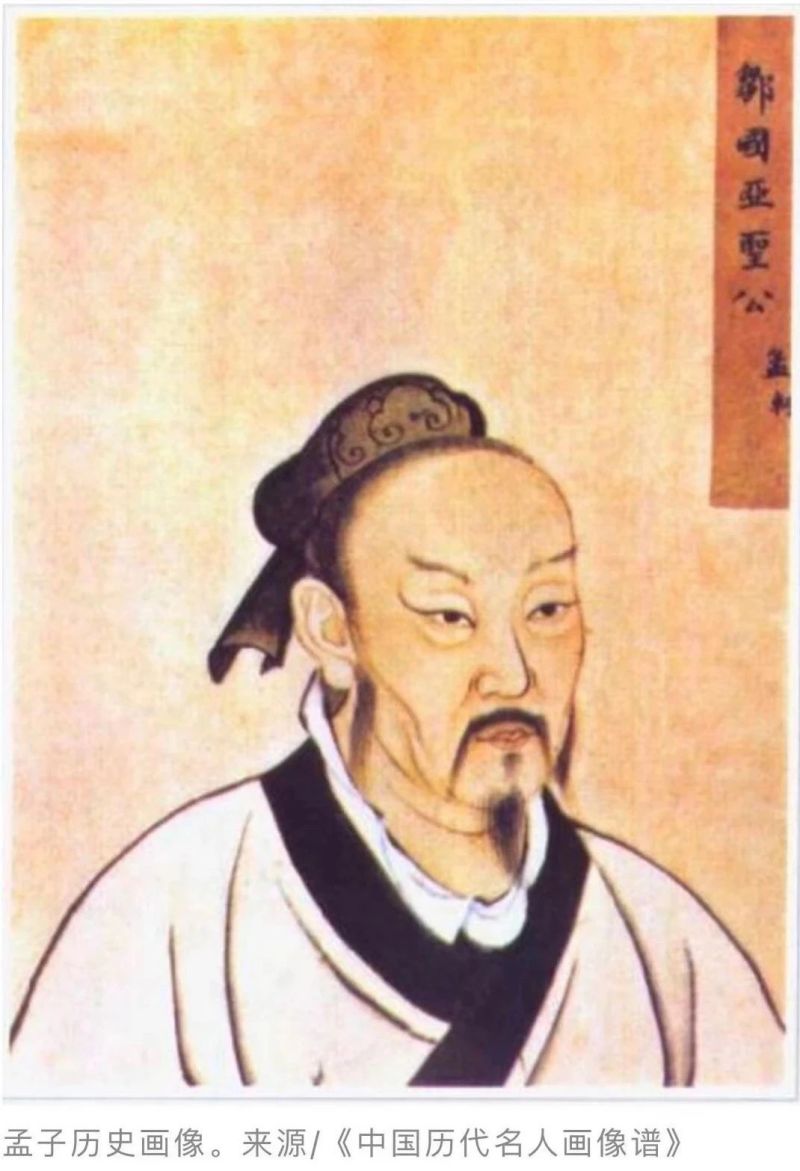

在古代,讀書人注書多出于名利目的,也常僅注五經之書。趙岐選擇的《孟子》在五經之外,鮮少有人關注,他注《孟子》更像是慷慨悲歌之際、在人生困頓之時,在幽暗頓挫中,以生命的誠與敬發出叩問,問前人,問自己——還能重見光亮嗎?

趙岐在絕望中發現自己與孟子相吻合的氣質與人生基調,進而對話孟子,從與孟子的對話中獲取支撐與力量,并在有所悟后以生命體驗注解《孟子》,把《孟子》變成經典。趙岐的《孟子章句》是最早關于孟子的注釋,《孟子》開始被士人群體注意到,正是始于趙岐。而無論是后世的十三經注疏還是四書五經,《孟子》部分都以趙岐《章句》為基。

人生七十古來稀,宦海沉浮正當時

趙岐在復壁中安心讀書、寫注,直到十多年后,唐衡唐玹兄弟相繼死去,“諸唐死絕”,趙岐得到大赦,他才恢復自由身從復壁中走出。

走出復壁的趙岐雖然已年過五旬,但是寶刀未老,剛一被赦就被三府同時征辟,照理說,人生兩次大起大落,蹉跎至五旬,總該迎來自己施展抱負的機會了。但是,命運就是這么反復無常!

五旬有余的趙岐被任命為并州刺史,要去處理南匈奴、烏桓及鮮卑的反叛,趙岐殫精竭慮,為此寫了守邊之策,但尚未請奏就因黨錮之爭的殃及,官職被罷。

前面我們提到趙岐厭惡宦官,對宦官群體常出言不遜,這其實就是東漢黨錮之爭的一個縮影。東漢末年,尤其桓、靈帝時期,皇帝不理朝政,國之大權實際落于以中常侍為代表的宦官手中,社會黑暗動蕩。風雨雖如晦,雞鳴仍不已,士人群體羞于與宦官為伍,抗憤橫議,激揚名聲,極力反對宦官專權,卻也因此遭到了宦官群體的迫害,大批士人遭罷官乃至殺害,稱“黨錮之禍”。

被黨錮之爭殃及的趙岐還沒等再次被起用,東漢就進入了靈帝時期,黨錮之爭愈演愈烈,第二次黨錮之禍來臨,大批士人被罷官,趙岐在此期間一直處于無官在身的狀態,生生蹉跎了十余年。

黨錮解除之后,年過花甲的趙岐被舉薦為敦煌太守,走馬上任的途中,趙岐和一群同樣即將上任的同事被起義的叛軍所抓。當然,雖然被叛軍俘虜,趙岐并沒有那么容易死亡,相反,憑借口舌之利,趙岐成功說服叛軍放了自己,并輾轉回到長安。

漢獻帝繼位后,遷都長安,趙岐終于又被起用。此時趙岐年過古稀,白發蒼蒼,但志向不改,他被任命為議郎,后又升為太仆。東漢大廈將傾,搖搖欲墜,三朝元老趙岐發揮了漢朝大丈夫的最后余熱,在董卓、袁紹、曹操等多方勢力中斡旋,竭力保持東漢最后的穩定和顏面。

趙岐與太傅馬日磾一起到各地宣揚國命,安撫天下。史書載,二人所到之處百姓皆言“今日乃復見使者車騎”,民心大振。二人到冀州時,正逢曹操、袁紹、公孫瓚爭奪冀州,趙岐寫信勸說公孫瓚,最終三方紛紛撤兵。

雖已年老體衰,趙岐仍然主動請命荊州:

“岐雖迫大命,猶志報國家,欲自乘牛車,南說劉表,可使其身自將兵來衛朝廷,與將軍并心同力,共獎王室。此安上救人之策也。”

在荊州時他成功勸說劉表協助修理宮殿,運輸軍資,為漢獻帝回京做準備。勸說劉表一事后,趙岐身體愈加衰弱,他就此留在荊州,但他的政治生涯并未就此結束,時任司空的曹操格外欣賞趙岐,舉薦他代自己任司空之職,孔融也上書舉薦趙岐,趙岐最終被任命為太常,繼續為大漢散發最后的光芒。

建安六年,太常趙岐在荊州去世,享年九十三歲,這位古稀之年始有所用的白發老人,先后經歷了安帝、順帝、沖帝、質帝、桓帝、靈帝、少帝、獻帝八位皇帝,遍經坎坷、幾度蹉跎,生命終于圓滿地畫上了句號。而東漢,在缺失了這點滴微光之后,黑暗更甚,最終也在黑暗中消失殆盡……

本文系“國家人文歷史”獨家稿件。

END

作者 | 夕惕

編輯 | 胡心雅

排版編輯 | 賈瀅(實習)

校對 | 火炬

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司