- +1

對話15位昌吉人,聊一聊他們眼中的“家鄉”

最近幾天,塔城第四屆國際手風琴文化藝術節開幕,餃子我作為塔城人,看著媒體報道和家人轉發的藝術節盛況,突然感覺:家鄉,變得熟悉又陌生。

這幾年,我們專注“附近”,從 City Walk 開始重新審視與發現“附近”的美好。

家鄉,作為我們的出生地,便是“附近”最重要的代表。而長大后的我們常常與它漸行漸遠。不得不說,這種若即若離的距離,讓家鄉在我們的眼里總能生發出新的樣貌。

在發布《100張照片,看見新疆昌吉》內容后,我們也收到了不少昌吉朋友對于家鄉的表達,再仔細探索昌吉,我們和昌吉州不同區縣、行業的 15 位朋友聊了聊。

聊了些什么?

關于家鄉、關于傳承、關于變化,還有關于“第二故鄉”的故事。

“ 8000 只蝴蝶歡迎大家”

關富云 吉木薩爾

/

今年 38 歲的關富云,是蝴蝶谷的“谷主”。在關富云的蝴蝶谷里,每天都會有 8000 只左右的蝴蝶自由生長,遠迎八方來客。

喜歡蝴蝶、鉆研蝴蝶養殖的關富云,結合理論和不斷試驗,讓非新疆品種的蝴蝶生長在吉木薩爾,整整用了 14 年時間,其中每一只蝴蝶的生長周期需要 20 天左右。

關富云正在為研學游的孩子們講解

為什么想做這件事?關富云的理由很簡單:自己的熱愛能惠及其他人,讓游客們、本地人,多一個景點游玩,也多一些體驗。

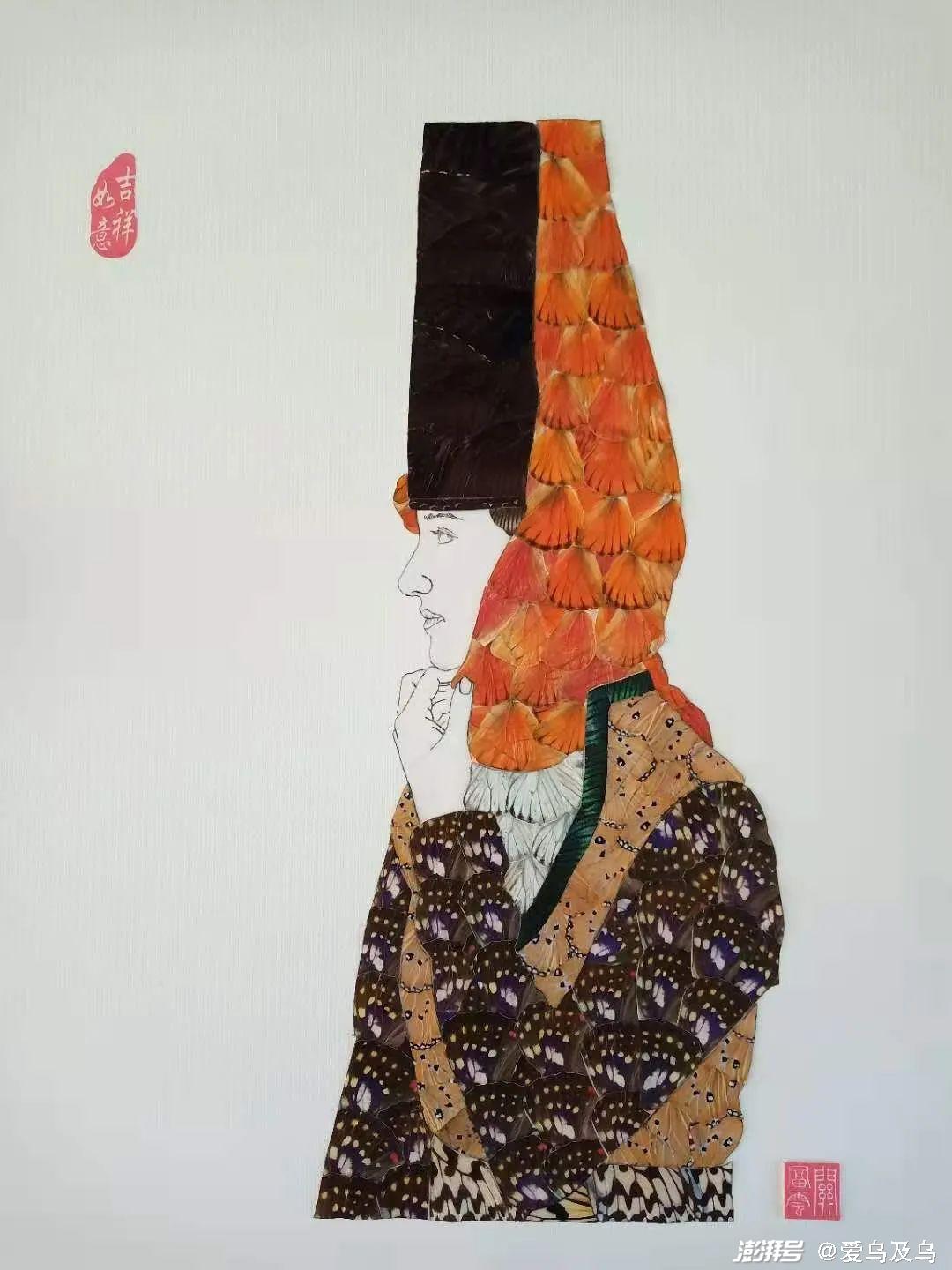

蝴蝶壽命不長,但關富云卻留住了蝴蝶的美。他和團隊探索傳承非遺技藝——蝶翅畫,每年冬天產出 2000 余幅畫作,全部使用自然死亡的蝴蝶制成。

未來蝴蝶谷還會有什么?關富云計劃增加蝶翅畫的研學課程,現場教授制作蝴蝶標本,關富云說:“我和蝴蝶們,在大美吉木薩爾歡迎大家。”

“一塊玉 一片瑪河情”

趙剛 瑪納斯

/

“相傳,戰國古墓的挖掘中便有了瑪納斯玉的影子……”說起瑪納斯玉,趙剛如數家珍,從歷史到種類,他滔滔不絕地講著瑪納斯玉,也講著他和瑪納斯玉的故事。

10 年前,趙剛是作為消費者關注到了瑪納斯玉,“當時我覺得這個玉挺好看的,而且我們就是瑪納斯人,愛屋及烏是人之常情。”

撿石頭、買籽料,遇到好的便打成手鐲饋送親朋好友, 10 年間趙剛收藏的玉石足足有 2 萬多件。

把愛好變成事業,趙剛開始做玉產業,創立道合玉器品牌,致力把更多的好玉傳播開來。

趙剛告訴我,“中國碧玉之都,是我們瑪納斯不可復制的名片,作為‘瑪河’子女,我們驕傲地傳承、發揚這張名片。”

“我的第二故鄉 我愛你”

王宏中 呼圖壁

/

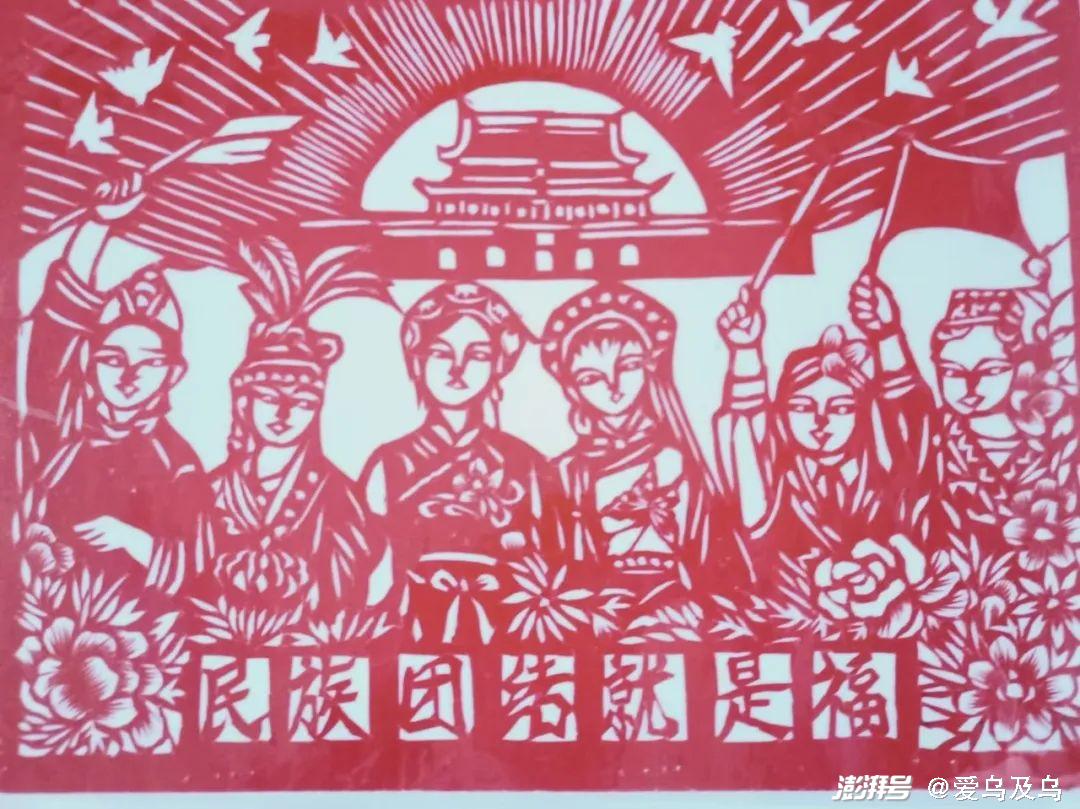

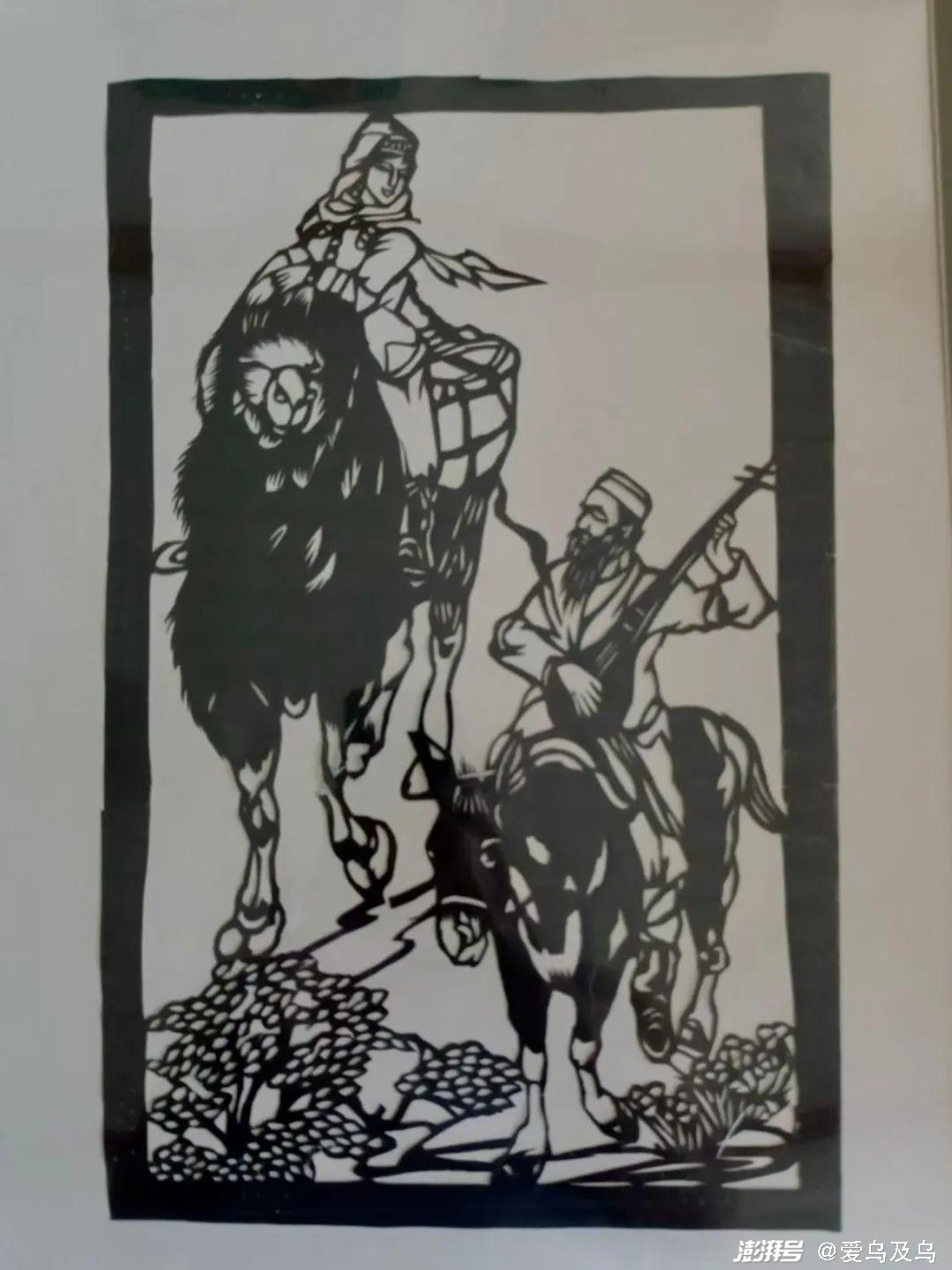

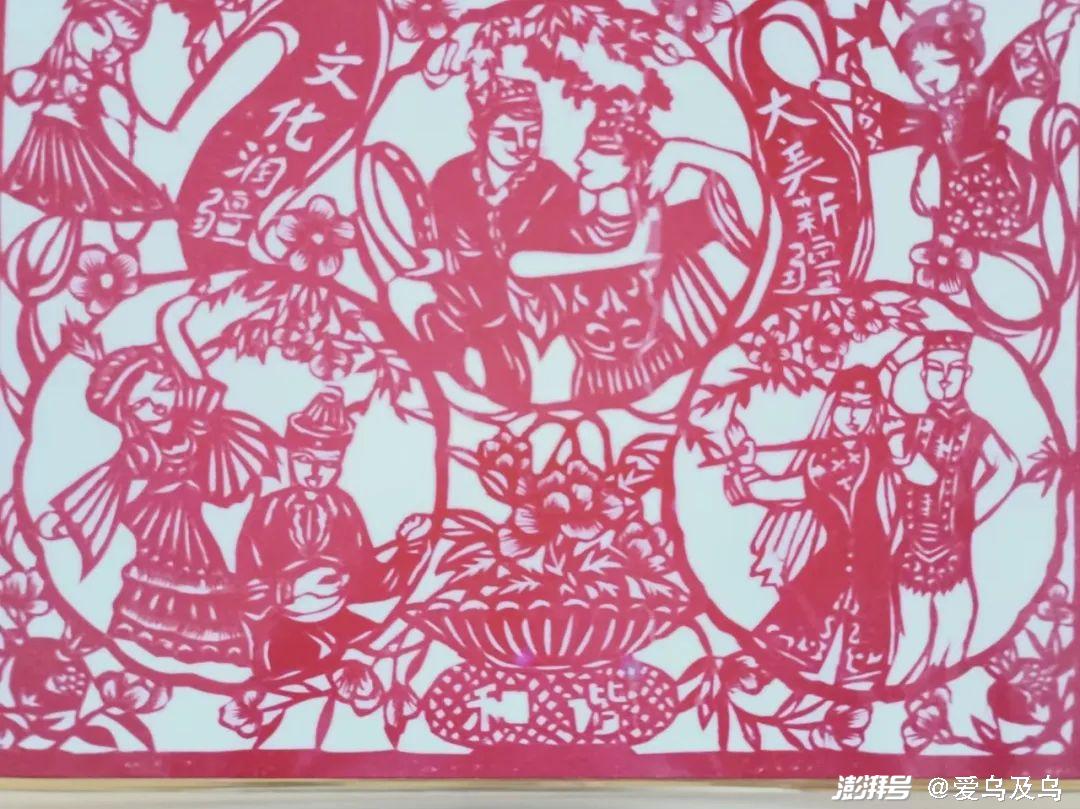

今年 78 歲的王宏中仍是個“閑不住”的人,從 20 年前退休后,開始剪紙,剪動物、剪植物、剪風景……再到開始創作主題,剪出了《弟子規》,也剪出了眾多紅色主題故事。

王宏中的剪紙作品

王宏中的剪紙作品

“我把南方剪紙的注重形似和北方剪紙的注重神似相結合,創作出了如今的風格——注重剪紙作品的立體感。”王宏中一邊給我看他的作品,一邊說著。

做剪紙常需要采風,觀察生活里的場景。我問王宏中對昌吉的什么地方印象最深刻?他不假思索地告訴我,是呼圖壁縣的雀爾溝鎮。

王宏中的剪紙作品

因為那里有他下鄉的青蔥歲月,有與他一起生活奮斗的伙伴,還有一份對于“第二故鄉”難以割舍的情懷。

“強調它 不如展現它”

報姐 木壘

/

和王宏中一樣,報姐也并不是昌吉人。她家在安徽,早年赴英國、香港、北京求學、工作,那時候的她怎么也想不到,自己有一天會搬來新疆生活。

報姐為什么會搬來新疆?還要從她的另一個身份說起——“英國報姐”創始人。

團隊運作成熟,很多工作不需要她投注太多精力;來過新疆、喜歡新疆,認為新疆可傳播創作的新媒體內容是個“富礦”,想讓更多人看到真實的新疆。

報姐視頻號“木嘮嘮”視頻畫面

就這樣,只出差來過新疆兩次的報姐,在第三次來新疆時,花了一個月的時間,便選好了定居的住所,就在木壘的村子里。

設計、搭建、改造……擅長創作網絡內容的報姐,這一次創作了一個新的家。當她把這一過程分享在“木嘮嘮”賬號上時,有不少網友問她在哪里、這是哪里、好美、想去參觀……

報姐視頻號“木嘮嘮”視頻畫面

在報姐的賬號內容中,鮮少關于木壘的直接介紹或是贊美,只是分享著在木屋的生活。但網友們卻對木壘心生向往,對于此,報姐說:“一個好地方,你反復去強調它,不如去展現它。”

“結合流行樂和花兒”

阿依尼薩汗·吾拉依木 吉木薩爾

/

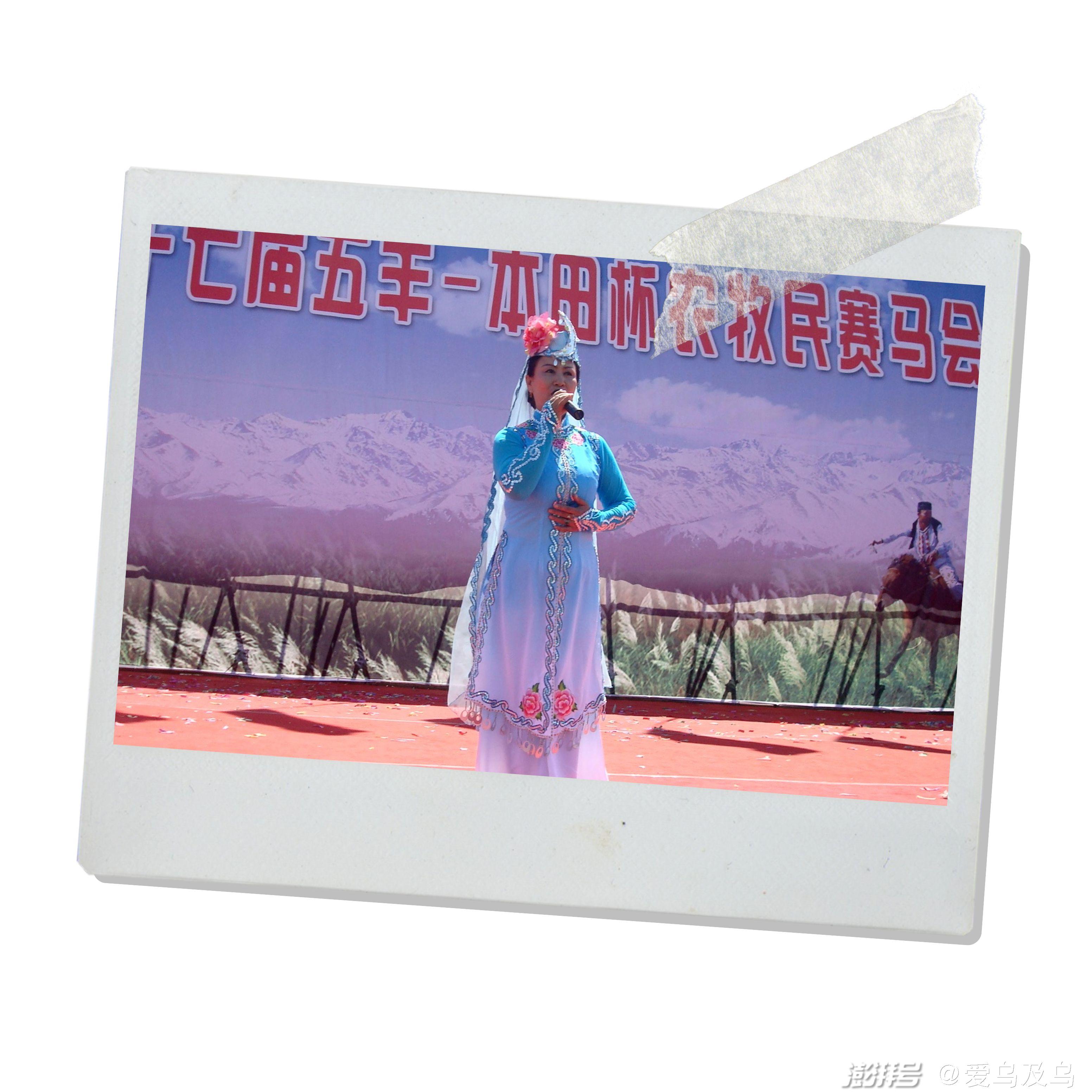

從家鄉到昌吉,生活在昌吉,喜歡上昌吉的朋友,還有阿依尼薩汗·吾拉依木,她還有個名字,叫做“北庭玫瑰”,這是她在社交平臺上的昵稱,也是她作為音樂人的身份。

阿依尼薩汗和“新疆鬼手”合作演出

因為家庭的原因,13年前她從巴州且末到吉木薩爾生活,在此建立家庭、孕育孩子,小城里的生活安靜愜意,但阿依尼薩汗·吾拉依木還想“折騰”更多有意義的事情。

2023年,阿依尼薩汗·吾拉依木選擇辭職,專注做音樂。

阿依尼薩汗(中)參與拍攝紀錄片《中國影像方志》

唱什么內容?她與音樂人“新疆鬼手”的合作,把十二木卡姆唱段唱到內地,在社交平臺引發關注。除此之外,她一直在學習“花兒”,并學著填詞,用流行樂和新疆花兒相結合的形式,唱出她愛的吉木薩爾。

“有一種夢境叫天池”

阿力木 阜康

/

在天山天池景區負責演藝工作,表演新疆特色的民族歌舞,這件事阿力木一做就是 18 年。

阿力木(中)和演藝團同事

18 年來,阿力木眼中的天山天池有什么變化?“除了自然景觀,多了更多人文元素和特色呈現,還有越來越多的游客朋友。”

在同一個地方這么多年,會厭倦嗎?我問阿力木。而他則是毫不猶豫地告訴我,完全沒有。還興致勃勃地給我推薦起了天池最值得看的景色——馬牙山。

阿力木說,馬牙山景區是目前天池最高的一個制高點,遙望博格達峰、俯瞰天池湖面,身處其中,和云的距離都像是變近了。

除了馬牙山,阿力木作為土生土長的阜康人還想給大家分享一句他很喜歡的話:有一種夢境叫天池,有一種生活叫阜康。具體阜康哪里好?他邀請大家一定要親自去逛逛,便會有答案。

“物阜民康”

鄒溪 阜康

/

和阿力木一樣,鄒溪也是阜康人,平時工作的常駐點也是天山天池,而且從他父親一輩,便是如此。

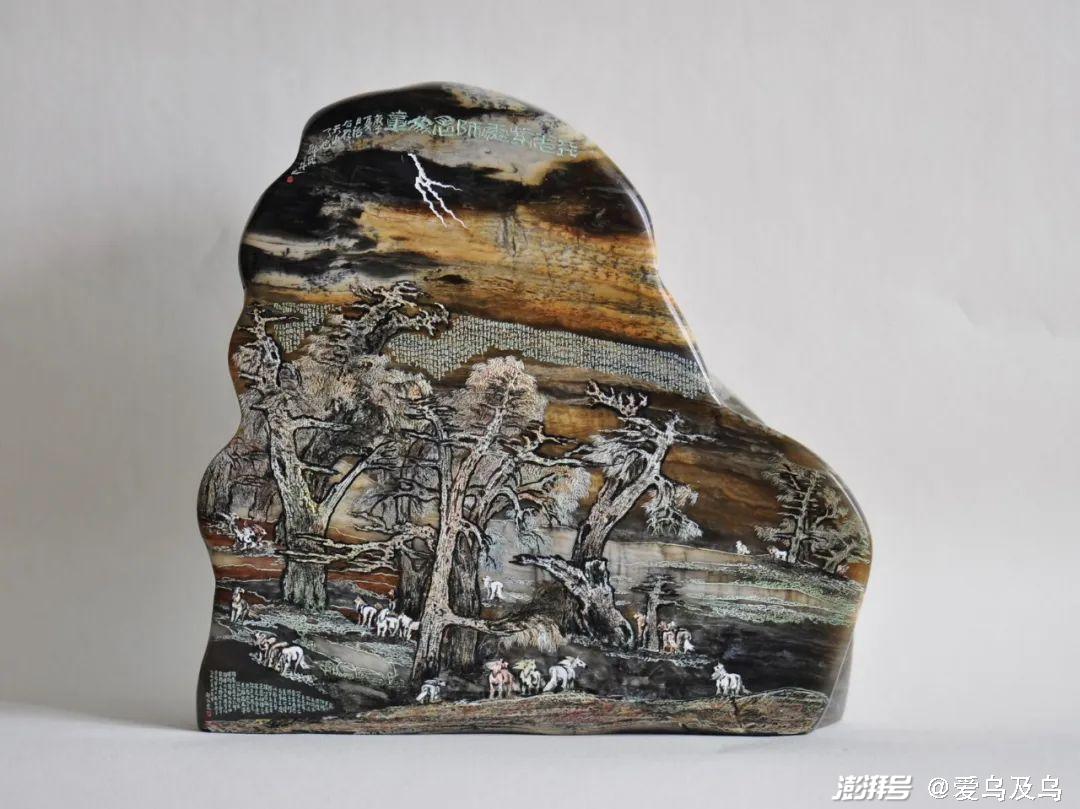

在鄒溪所在的鄒氏雕刻工作里,有諸多石雕、玉雕作品,多為古絲綢之路的景觀、文化,比如駱駝、胡楊、壯闊山石。“生活在新疆,我對新疆的一草一木、馬和駱駝的觀察與情感是比較有感觸的。”

鄒溪的作品

更多時候,鄒溪喜歡到天山天池山里去寫生。“在山里心情是不一樣的,很安靜,創作內容便多了無限的暢想和創意。”

我和鄒溪聊得不算多,但寥寥數語間,我好像已經感受到了他與天山天池、阜康融為一體的依賴和愛意。當我問及鄒溪,想對家鄉說什么?

他沉思良久告訴我,阜康名字的由來——物阜民康,便是他能想到對于家鄉最好的祝福。

“天地有大美而不言”

朱新貴 昌吉

/

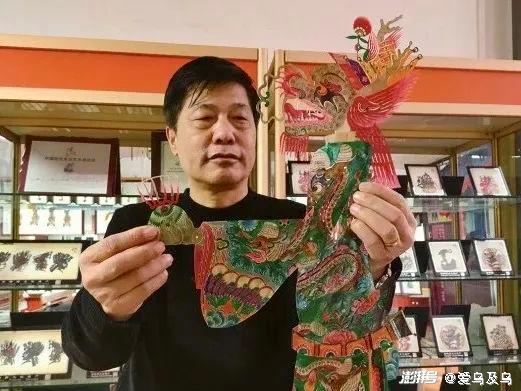

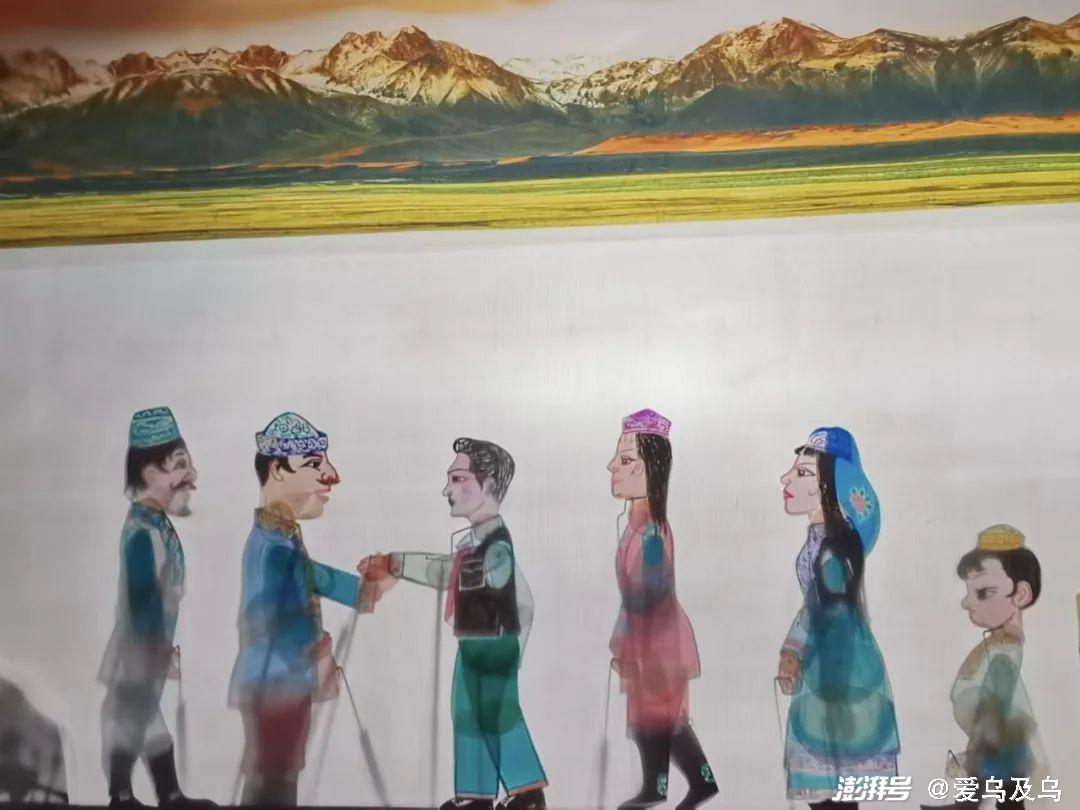

出生在奇臺縣,工作在呼圖壁縣,后因工作調動到了昌吉市。多年以來,自治區級皮影戲非遺技藝傳承人朱新貴和昌吉州的故事,輾轉綿延三處。

在昌吉州三個地方生活過,在你看來這三個地方有什么不一樣的?我問朱新貴。“三個地方都很美、很好。”簡單的話,卻是高級別的評價。

如何表達對家鄉的愛意?對于朱新貴來說,做好自己擅長的,便是能做的。自費學習皮影戲,嘗試創作皮影寓言劇,隨后逐年開始公益性演出……

朱新貴(中)在教學生

再到如今,做皮影戲進校園的免費教學,做與福建援建昌吉故事相關的主題創作,朱新貴說,還想在皮影戲里融入更多在地文化的內容,一步步來。

“愛家鄉 建設家鄉”

陶海斌 呼圖壁

/

打造主題性強的園區景點,傳播家鄉文化的想法無獨有偶,吉木薩爾有蝴蝶谷,呼圖壁還有個葫蘆園。

葫蘆園里有什么?作為葫蘆雕刻非遺技藝傳承人,陶海斌將不同品種的葫蘆“聚”在園中,主打親子研學游,傳播“福祿文化”、現場教學非遺烙畫技藝。

未來,陶海斌還打算做葫蘆主題文化的延展。比如葫蘆主題民宿、游樂場、葫蘆宴等等。

“就用我們家鄉的特產,建設家鄉。”陶海斌自豪地說。

“最愛在小吃街唱花兒”

寇紅 昌吉

/

從 16 歲開始唱花兒,一唱便是 40 年。和寇紅對話時,她正結束一場花兒演出,聽起來嗓音略啞。

“最開始唱花兒的時候,只是覺得音符旋律特別好聽。后來長大才知道,花兒還有很多文化故事。”寇紅回憶著說。

新疆花兒源于河州花兒、洮岷花兒,是一種具有鮮明地域特色的民歌形式。它吸收了維吾爾、哈薩克等民族的音樂元素,具有很強的舞蹈性。

寇紅(中)正在演出

寇紅(中)正在演出

2008年6月7日,花兒(新疆花兒)被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。唱了這么多年的花兒,我問寇紅最喜歡在哪里表演?她立馬告訴我,是昌吉小吃街。

在煙火十足、熱鬧人群里,“花兒”的婉轉嘹亮不斷傳響。

“讓骨雕從木壘到更遠的地方”

葉力江·巴特爾汗 木壘

/

一塊塊平平無奇的骨頭變幻成“雙龍戲珠”“兩羊相斗”,還能化身成氈房和獵鷹,這樣的技藝你見過嗎?

已經制作 32 年骨雕的葉力江·巴特爾汗,從小便開始跟著父親學習骨雕制作技藝。

葉力江的作品

“前幾年教過的學生,有的離開了新疆、有的放棄了學習……現在會傳統骨雕的人越來越少了。”對于葉力江·巴特爾汗來說,如何傳承和發展骨雕,還是個長期“工程”。

把長期“工程”分解,葉力江·巴特爾汗決定從當下的改變做起——拓寬骨雕制品的銷售渠道。

葉力江的作品

他一邊尋找可以延續骨雕技藝的方法,一邊把自己的作品、家鄉的美好帶到各處。目前,他的骨雕作品已經從木壘銷往近至烏魯木齊,遠至哈薩克斯坦等地。

“讓手工風箏飛出奇臺”

嚴登智 奇臺

/

每到春暖花開時節,奇臺縣上空總能看到幾款形狀獨特的風箏。長達 160 米的龍頭蜈蚣風箏隨風擺動龍尾,龍頭怒眼圓睜,活靈活現。這些風箏的制作者正是風箏傳承手藝人嚴登智。

嚴登智的作品

自幼酷愛傳統文化及工藝美術的他,對傳統風箏尤為傾心。“大人做風箏時,我就在旁邊看著學,也忍不住想要自己試著做。”

從用報紙、漿糊做的簡易版風箏,到拿手的金魚、蝴蝶、孫悟空等形狀的傳統風箏,再到根據時令節氣、生肖等創作的新式風箏,嚴登智不斷研究和創新,使風箏更加生動有趣。

為了盡可能讓風箏制作技藝傳承下去,嚴登智走進學校、走入廣場為學生們和喜愛風箏的年輕人教授扎制風箏,讓手工風箏“飛”出奇臺。

“三代人的傳承”

賀天海 奇臺

/

用賀天海的話說,一件事、三代人堅持做。他從 17 歲開始學習編織蒸籠到現在,轉眼就是 45 年。

然而由于手工木蒸籠制作技藝復雜,耗費工時較長,現在愿意學習和繼續用手工制作的人并不多。

為此,賀天海正在通過社交平臺、和學習合作,嘗試讓這項技藝被更多人了解、喜歡。

“遠方來了朋友,我們一定是好酒好肉招待,再配上用手工木蒸籠做出來的饅頭!”

“繡出我心中的木壘”

賽開爾·胡山 木壘

/

用賽開爾自己的話說,她與東三縣有著解不開的緣。今年 56 歲的她, 20 歲以前在奇臺成長、學習, 20 歲之后到木壘,開啟刺繡生涯。

1990 年,賽開爾憑借從小跟奶奶學習的手工刺繡技能,被木壘縣毛紡廠招錄為毛衣繡花工。在廠子里時,她在裙子、馬甲、毛衣上施展刺繡技藝。 1994 年從毛紡廠下崗后,賽開爾正式開始自由創作。

賽開爾(中)和伙伴們

在她的作品中,哈薩克族刺繡工藝精細又自然。

她還嘗試創新塔吉克族、維吾爾族、柯爾克孜族等不同民族傳統紋樣,用不同工藝與更多繡娘共創優秀作品。

對賽開爾來說,以自己的力量帶動更多人關注和了解傳統文化、了解木壘,是讓她覺得最幸福的事。

“最好還是金奇臺”

張建勛 奇臺

/

今年 8 月 8 日,奇臺江布拉克機場正式通航,這標志著目前新疆運營的民用機場已達 26 個。

早在 2016 年,奇臺縣計劃籌建機場。作為奇臺縣優化營商環境服務中心副主任的張建勛參與其中。“從剛剛參與機場項目的籌備、計劃工作,到開始建設的配合、協調工作,一點一點看著它變成現實,讓人很有感觸。”張建勛說。

在他眼里,奇臺的時時發展變化與奇臺人的熱情是這里最大的魅力所在。

“有句話說得好,新疆是個好地方,最美最近是昌吉,最好還是金奇臺!”張建勛說,奇臺的好是說不完的,只有親自來體驗、感受過了才知道。

//

對于家鄉,我們的印象和回憶千差萬別,但無論走到哪里、身處何處,我們都沒法不時常感懷身后遠遠的一片熱土。

因為那里有我們的家人,有我們的過去。

你是哪里人,最愛家鄉的什么?一起聊聊。

作者:韓雨琪、趙蕾

圖片:愛烏及烏、受訪者提供

編輯:趙蕾

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司