- +1

“王國維與康德:中西現代思想與學術的因緣”學術工作坊紀要

2024年,正值德國著名哲學家康德誕辰三百周年,此刻重新站在古今中西交匯的起點,回望19世紀與20世紀之交的歷史與思想場域,會發現彼時國學大師王國維與康德哲學的“相遇”,在某種程度上建立起了此后中西現代思想與學術的因緣。

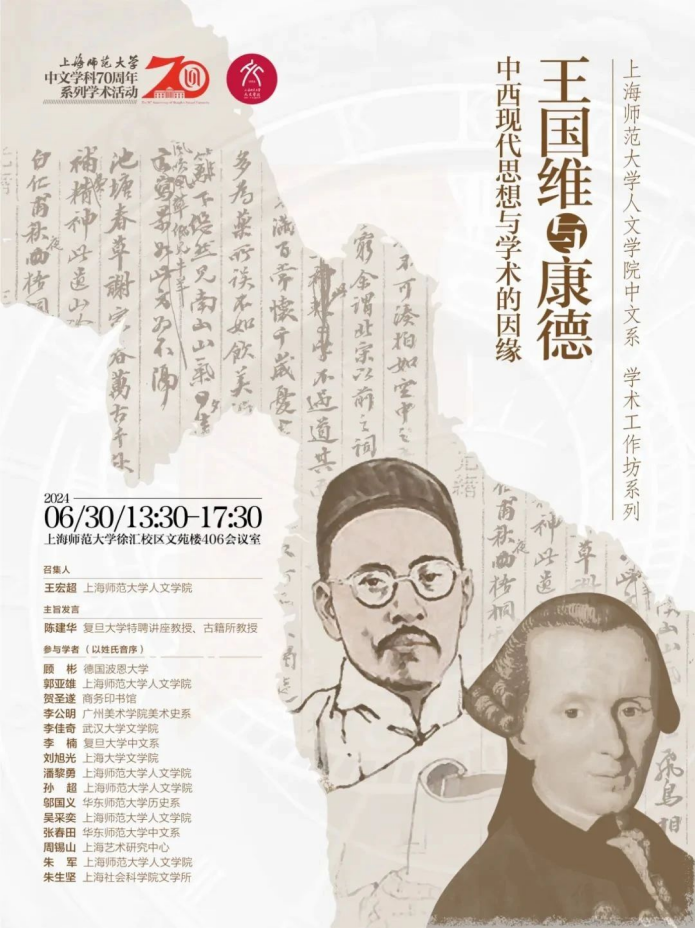

“王國維與康德:中西現代思想與學術的因緣”工作坊海報

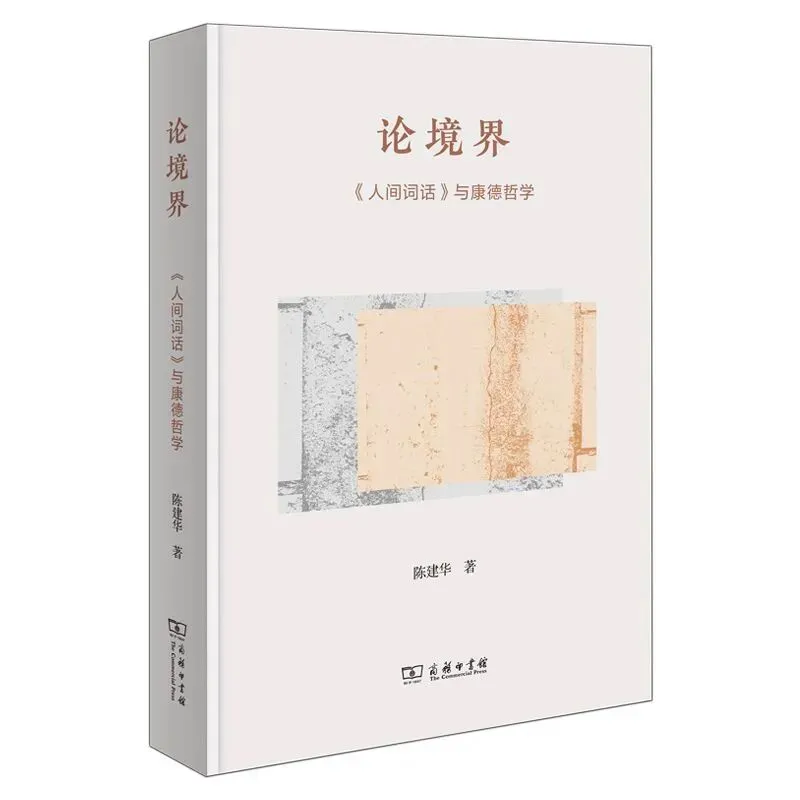

2024年6月30日下午,“王國維與康德:中西現代思想與學術的因緣”學術工作坊在上海師范大學徐匯校區文苑樓406會議室召開。此次工作坊由上海師范大學人文學院中文系主任王宏超教授召集,工作坊聚焦復旦大學特聘講座教授、古籍所教授陳建華的新著《論境界:〈人間詞話〉與康德哲學》(以下簡稱“《論境界》”),以王國維與康德的學術因緣為討論的核心話題,進而討論有關中國美學與西方哲學、詩學與比較文學等跨學科研究的諸多問題。

工作坊由王宏超教授主持,陳建華教授作主旨發言,特邀德國波恩大學顧彬教授、上海藝術研究中心周錫山研究員、華東師范大學鄔國義教授、廣州美術學院李公明教授、復旦大學李楠教授、上海社會科學院文學所朱生堅副研究員、華東師范大學張春田副教授、武漢大學李佳奇老師及上海師范大學孫超教授、朱軍教授、郭亞雄副教授、吳采奕老師等參與討論。

與會專家合影

會議伊始,王宏超教授作為本次學術工作坊的召集人,向在場的師生介紹了發起此次工作坊的的契機與“王國維與康德:中西現代思想與學術的因緣”這一議題的重要性,各位與會專家與該議題的相關性與代表性,尤其是德國波恩大學顧彬教授的到場,更是凸顯了百余年前王國維與康德的中西相遇的當下性。

在主旨發言環節,陳建華教授首先談到寫作《論境界》的淵源,并從1904年至1907年間發表于《教育世界》刊物上的《汗德之哲學說》《汗德之知識論》等王國維論述康德的文章切入,特別提及對未署名文章的理解問題,并澄清應將馮友蘭先生提出的“王國維與康德”之思想淵源的主張納入討論范圍。陳建華教授認為,相較于前人對《人間詞話》中經典段落的局部研究,《論境界》思考了如何將《人間詞話》作為一個整體,并用“現代性”的相關話語將其與王國維其人以及其跨界研究串聯起來的問題。其次,通過專題論文《當“境界”遭遇“再現”——從梁啟超到王國維》,陳建華教授指出,對“寫實”與“境界”關系的討論所引發的關于理論旅行(Traveling Theory)、翻譯理論的思考產生了豐富成果。陳建華教授引用安克強、葉文心主編的Visualising China, 1845—1965中提出的“長時段的中國”概念,提出應該將“境界”放置在長時段中去考察,同時指出近現代的思想研究離不開對20世紀初“中國眼中的世界”的關注,而王國維的思想從文明角度來說,則起到了接通從文藝復興、啟蒙思想到中國現代思想源流的作用。最后,陳建華教授結合“海派”“上海學”研究等話題,提出不應將這一問題看作必趨性的研究,而是需要將其放置在全球資訊流通中審視,從而突破新舊、雅俗觀念的限制。

著名漢學家顧彬教授在發言中,首先回憶了24歲時寫作有關杜牧詩歌研究的博士論文,并強調對“境界說”的深刻印象,然后以James Liu(劉若愚,1926—1986)對王國維“境界說”的研究為藍本,圍繞“境界”的翻譯問題以及如何從“情”與“景”這兩個關鍵概念出發理解“境界說”作了闡發。顧彬教授借用與王國維寫作《人間詞話》同時期的案例,即龐德(Ezra Pound, 1885—1972)受中國美學影響并創作詩歌的事件,強調了詩歌應“展示”(show)而非僅僅“講述”(tell)的重要性,中國詩歌的美學正在于情與景的連接(link),他認為陳建華教授的《論境界》正是貫穿了這一詩學觀念。最后,顧彬教授還向在座師生介紹了中國美學在德國的研究情況。

上海藝術研究中心周錫山研究員指出,王國維作為20世紀中國第一國學大師,其史學成就與康德的哲學成就相當,同時,王國維的“意境說”是20世紀中國唯一領先于世界的美學理論體系。因此,對王國維與康德的比較,實際上是如同對中西兩個“航母”般理論家的對等研究,意義重大。他認為陳建華教授的新著《論境界》厘清了王國維與康德之間的關系,是一個很精彩的研究成果,也贊同陳建華教授在書中提出的王國維認為中國哲學高于西方哲學的觀點。周錫山研究員還提請與會學者思考“古雅”所指的依靠修養和功力的由非天才創作的天才之作,與“天眼”所指的因具備“天才之眼”所作的天才之作的對應關系,并與陳建華教授在書中所提出的“天眼”指”悟性”或“全知視角”的觀點進行商榷。最后,周錫山研究員還指出應將王國維翻譯、編譯的文章也納入全集。

華東師范大學歷史系鄔國義教授曾經參與主編《王國維全集》,因此,他首先回應了周錫山研究員提出的“王國維全集不全”的問題,指出其中所涉及的全集編纂的復雜性。鄔國義教授強調,為慎重起見,以“沒有確證不收”為原則,在手稿上做減法,并盡力還原其中的修改情況,留下修改痕跡,事實上,這為后來的學者勾勒王國維的思想留下了廣闊的研究空間。針對周錫山研究員所提的王國維所具備的“天才性”,鄔國義教授根據《王國維早期講義三種》等文本,認為王國維在寫作《人間詞話》時應處于的“學徒”狀態,并表達了他對王國維研究的期待——希望在文本闡釋上作進一步的努力和拓展,而陳建華教授的新著則具有典范性的意義。

廣州美術學院美術史系李公明教授從自己1973年第一次閱讀康德的閱讀經歷與感受出發,談到中國20世紀七八十年代思想解放運動中馬克思的異化理論、青年黑格爾的國家學說、康德的啟蒙思想“三足鼎立”的狀況,以此推及康德提出“人不是手段,而是目的”所確立的人的尊嚴的重要而深遠的意義,這也是現代政治文明仍應向康德致敬的理由。李公明教授指出,此次工作坊以“中西現代思想與學術的因緣”為題目的關鍵,是陳建華教授極力發掘康德對于王國維的影響,實際上更有由王國維追蹤康德對中國的“啟蒙”影響的學術意義,體現出20世紀中國學人對啟蒙思想與個人主義的永恒想象以及這段歷史本身所具的內在生命力。另外,李公明教授也結合自己近年來對歷史圖像學的關注指出陳建華對于圖像意識、視覺性的發掘,以及對圖像、影視等媒介的關注,能夠將視覺中心主義和王國維的“觀”聯系起來,是一個很重要的貢獻。李公明教授還補充了自己從《論境界》中讀出的王國維“境界論”中可能具有的三重愿景:政治愿景、崇高美學愿景和中國現代主體的愿景。

復旦大學中文系李楠教授則回顧了自己在復旦大學課堂中講授王國維的《人間詞話》與《紅樓夢評論》的經歷,從中國現當代文學的學科意義上分析王國維的影響,例如其以西方理論為工具的批評方法以及《人間詞話》中的文學觀與往后“五四”新文學的聯系。李楠教授還從個人視角出發,分享了閱讀《論境界》后對從康德認識論出發思考“境界說”框架的重新認識,以及陳建華教授在運用實證主義的脈絡化研究方法上的創新。最后,李楠教授引讀陳建華教授《論境界》中的最后一段話,認為“王國維之死”是一個重要的文化命題,體現出其在新舊夾縫中追求純粹的兩難處境,而這也正是本雅明意義上的一場“背對現代性的風暴”。

武漢大學文學院李佳奇老師以自身與王國維研究的淵源為切入點,指出了王國維思想的跨學科性和復雜性。他認為,陳建華教授在《論境界》中敏銳地指出《人間詞話》中“互相關系、互相限制”的“自然”這一特殊的用法,便來源于康德的認識論哲學,通過發掘出王國維“境界論”中科學知識傾向與文學再現傾向,從而破解了王國維“境界論”成為現代經典學說背后的密碼。李佳奇老師認為,值得重視的是陳建華教授在重構康德哲學與王國維“境界說”之間的聯系時,為王國維對叔本華的接受留下一定的論述空間,以規避形成另一種王國維研究的“康德神話”,并且,《論境界》中并未忽略對王國維文學觀念的批判,這種審慎的立場尤為值得借鑒發揚。另外,李佳奇老師分享了自己閱讀王國維時的困惑,提出了王國維對康德的揚棄在于何處,以及“主觀之詩人”與“客觀之詩人”該如何定義等問題。

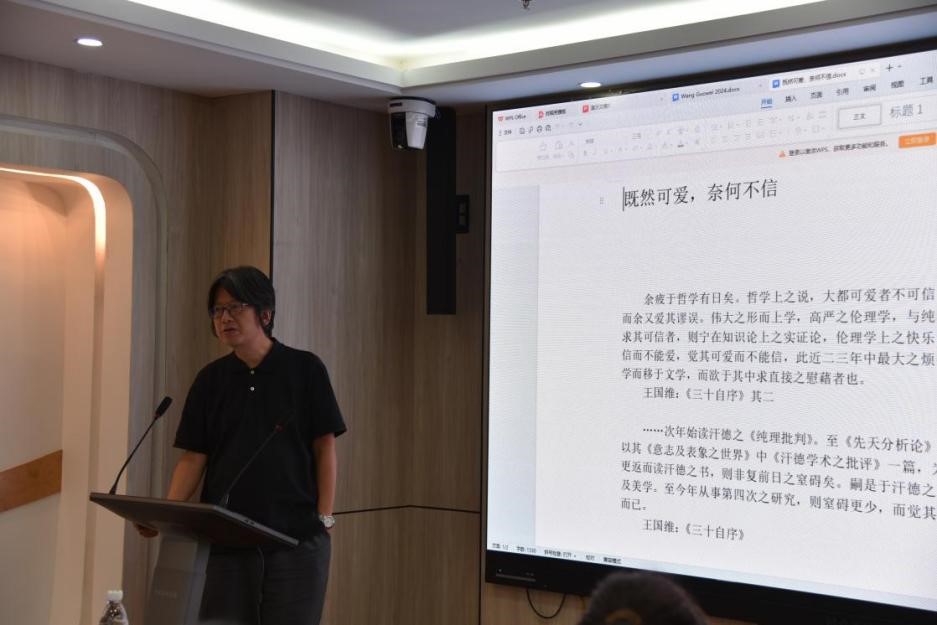

上海社會科學院文學所朱生堅副研究員從原文出發,期從王國維對康德接受中的一個小問題切入,獲得王國維受康德影響的整體性理解。他認為王國維人生最后的悲劇在他著名的關于“可信與可愛”的論斷中就留下了根源,并指出叔本華在《作為意志和表象的世界》中對康德的批評很大程度上影響了王國維對康德的理解。朱生堅老師認為,王國維對非完全的實證論作出的“不可信”的選擇,體現了其對康德接受過程中的矛盾之處,并以“既然可愛,奈何不信”概括了他對這段經典文本的再發現。最后,朱生堅老師指出世人所批評、指摘的那些矛盾與裂隙,往往正是偉大思想家的標準配置,而王國維在三十歲之前對于康德的誤解絲毫不影響他作為國學大師的地位。正如布魯姆所言,“閱讀總是一種誤讀”,而一本毫無瑕疵、毫無爭議的書很有可能就是一本毫無意義的書。

華東師范大學中文系張春田副教授回憶了他與陳建華教授在《論境界》成書過程中對其中所涉及的諸多核心議題的多次討論,指出陳建華教授能夠另辟蹊徑,有意地把“境界”與傳統概念剝離,強調其與西方認識論的聯系,在全球語詞的流動語境中去界定新的概念,揭示出了中國近代文論的普遍性意義。在對王國維思想的視覺意識的論證中,陳建華教授自覺與西方再現傳統和當代學術前沿對話,也是對王國維思想本身所具有的激進面向——對世界性的文化、概念和語詞所持有的開放態度的回應,打破了此前研究中所建構的王國維的文化保守主義者形象以及對王國維理解的單一性。陳建華教授這一研究讓我們看到,當時的中國思想界是與世界其他地區處于共振之中,而非一種對西方的被迫追尋。

上海師范大學中文系朱軍教授站在“城與人”的視角,談及王國維與上海之間緊密的學脈聯系。聚焦王國維與沈曾植、康有為的交往,朱軍教授分析了師生三人的書房取名:康有為的“游存廬”、沈曾植的“海日樓”、王國維的“永觀堂”,顯示出他們體驗與理解世界方式的共性——游觀與假寐,也能從中看出佛學與“莊學”的影響。朱軍教授還指出,陳建華教授在《論境界》中對照了王國維和梁啟超提出的“境界”的不同思想來源,王國維的思想側重于對西方現代性觀念的對接。朱軍教授也闡發了自己從“理想”(“浪漫主義”)與“寫實”(“寫實主義”)的對譯角度對王國維“境界說”的理解。

上海師范大學中文系孫超教授首先表示,對《論境界》的研讀是一個非常愉快的過程,提出了自己對“中西思想與學術因緣”這一議題的思考脈絡:王國維“借鏡”借的究竟是哪一面鏡子?他是怎么照鏡子的?照出了什么?他認為在陳建華教授的書中都能一一找到答案。孫超教授指出,《論境界》一書是建立在對王國維其人其書的整體認識上,書中化用了傳統的知人論世、以意逆志的范式,采用實證性的歷史脈絡化梳理展現出思辨的過程,納入多重文本以跳開《人間詞話》與“境界說”的局限,并實現對王國維思想的現代性的抉發。特別是書中對《人間詞》的詳盡分析,具有強大的說服力。最后,孫超老師也提出了自己的疑問:《人間詞話》吊詭的歷史遭遇究竟原因何在?又象征著什么?

上海師范大學中文系郭亞雄副教授從王國維利用西方哲學重新發現“物”這一概念出發,指出在王國維之前的宋明理學所側重的體物、格物等方法論,均將“物”作為“事”,而王國維受西學影響,對“物”的重新發現,是一種現代社會的基本認識型,與傳統“物”的觀念拉開了距離。同時,從對《論境界》的閱讀及各位老師的討論出發,我認為王國維還重新發現了“人”,無論是“情”還是“景”,最終都要與“自我”關聯起來。郭亞雄副教授還進一步指出,王國維直接用新語翻譯所體現的翻譯思維,在這點上與嚴復用舊語譯新語有著極大差異。

上海師范大學中文系吳采奕老師的學科背景是比較文學與世界文學,因此她十分認同《論境界》這本書在貫徹比較文學研究方法與范式上的示范作用,比較并非是在文本之間,而是比較“心”與“物”的關系,陳建華教授對再現傳統與“境界”的比較,就勾勒出了非常好的對話空間。通過簡單梳理自己對康德和叔本華的理解,吳采奕老師指出康德哲學達至視覺中心主義的高點,在西方現代哲學中受到了批判,而叔本華則想要超越這種主觀性。她認為王國維站在“現代性”的激流中,若想于康德思想影響下超脫主觀達到客觀,必然會與中國傳統詩學產生相當大的抵觸,因此她也提出是否應考量叔本華思想在其中的作用。

與談嘉賓發言結束后,陳建華教授對與會嘉賓提出的觀點與問題作了回應和總結。首先,陳建華教授指出此次工作坊的討論中涉及天才、人間、理想、觀、古雅等諸多關鍵問題,極為全面精彩,向在場的所有老師表示感謝。接著,陳建華教授集中回答了三個問題:其一是關于《人間詞話》的吊詭遭遇,他指出這其中顯示出的矛盾或許與王國維在表述上的含糊性有關;其二,關于王國維對叔本華與康德的接受問題,陳建華教授認為從王國維《論性》開頭所添加的內容即可看出他對康德三大批判的接受,并指出關于“著”與“述”之間模糊的界限問題值得作進一步考察;其三,對于“主觀之詩人”與“客觀之詩人”的問題,他指出王國維后期對戲曲、小說的關注轉向顯示他對中國文學傳統中缺乏敘事的認識。陳建華教授還指出,王國維極少在詩歌中寫到自己這一傾向在當時環境中具有的普遍性,似乎指向晚清時期通過媒介建立的一種“公共性”,值得進一步思考和探究。

會議最后,王宏超教授再一次致辭感謝了所有在場師生的積極參與,分享了《錢鍾書楊絳親友書札》中錢鍾書先生提及王國維研究的片段,分析其中涉及的“以西釋中”、理解中西學術之關系的難度與復雜性。本次討論中無論是“天才”與“學徒”的矛盾,還是“可愛”與“可信”的撕裂正體現了這一點。最后,王宏超教授再次指出陳建華教授的新著《論境界》一書所起的典范作用。

此次學術工作坊以王國維與康德為中西現代思想與學術轉型的兩大主角,展現出“中西現代思想與學術的因緣”背后所昭示的文明之源流。與會學者紛紛回憶自身與王國維研究的淵源,并結合對陳建華教授新著《論境界:〈人間詞話〉與康德哲學》的閱讀體會,回歸中國近現代思想演進的歷史場域,在思想與方法的爭鳴與對話中勾勒王國維思想體系的多重愿景與當代意義。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司