- +1

誰動了我的暑假?從快樂打怪到游戲防沉迷|湃客Talk

【本期介紹】

近日,中國音像與數字出版協會游戲博物館在上海市徐匯區正式開館,該博物館收錄了超過5000件藏品,詳盡呈現了電子游戲的發展歷程,使觀眾能夠深入了解游戲的起源與演變。

剛剛結束的巴黎奧運會,被稱為成年人四年一次的暑假。童年的夏日記憶里,除了趕不完的暑假作業,還會伴隨著動畫片和電子游戲。打開電腦,挑戰游戲中的怪物往往是孩子們的頭號樂趣。然而,隨著時代的發展和技術的進步,未成年人玩家在面臨更多游戲選擇的同時,也不可避免地遭遇了更大的風險。

近年來,未成年人沉迷網絡游戲的問題引起了社會各界的廣泛關注。今年1月1日起正式實施的《未成年人網絡保護條例》,詳細規定了網絡沉迷防治的管理措施。為了配合這一法規,許多游戲廠商也發布了“2024年暑期未成年人游戲限玩日歷”,并啟動了“暑期未成年人保護專項行動”,致力于為未成年人營造一個安全健康的上網環境。

本期《湃客Talk》特別邀請游戲學者、西交利物浦大學文化科技學院副教授孫靜,游研社創始人、音數協游戲博物館策展人周偉深入探討:當孩子們在玩電子游戲時,究竟體驗到了什么?電子游戲承載了哪些文化內涵?我們又該如何合理地看待和引導未成年人玩游戲?

阿四 澎湃新聞·湃客編輯

【本期嘉賓】

孫靜 游戲學者,西交利物浦大學文化科技學院副教授,《嬉游志:透過電子游戲看世界》作者

周偉 游研社創始人,音數協游戲博物館策展人

海報圖源:《頭號玩家》

大家好!我是上海網絡清朗小衛士“滬小信”。“柴米油鹽醬醋網”,網絡已成為我們生活離不開的必需品。網絡空間是億萬民眾共同的精神家園,只有全體網民齊心協力,才能維護網絡空間天朗氣清、生態良好。

大家好!我是上海網絡清朗小衛士“滬小信”。“柴米油鹽醬醋網”,網絡已成為我們生活離不開的必需品。網絡空間是億萬民眾共同的精神家園,只有全體網民齊心協力,才能維護網絡空間天朗氣清、生態良好。

今天,就由我給大家科普一下《未成年人網絡保護條例》里關于網絡沉迷防治的詳細條款,點擊下方音頻條收聽了解。更多普法內容可點擊上方圖片進入普法專欄。

讀者福利:今年1月1日起施行的《未成年人網絡保護條例》,共有多少條條款?

在微信公眾號“湃客工坊”后臺發送答案,答對問題的前10位讀者,將獲得滬小信定制款防蚊貼一份。·

【內容節選】

*以下內容為基于節目錄音的口述稿,僅對語法與用詞稍作修改

從小霸王到游戲大國,我們眼中的中國游戲

阿四

暑假時打開小霸王打游戲,真的是滿滿的回憶。想問問各位嘉賓,小時候都喜歡玩什么類型的游戲?有沒有一些特別難忘的游戲回憶可以分享?我們上周也參觀了音數協游戲博物館,發現中國最早的游戲發展也不是直接從電子游戲起步,而是有一部分源于桌面游戲。而且感覺男生和女生小時候玩的游戲可能也不太一樣,不知道各位嘉賓們的體驗是怎樣的?

周偉

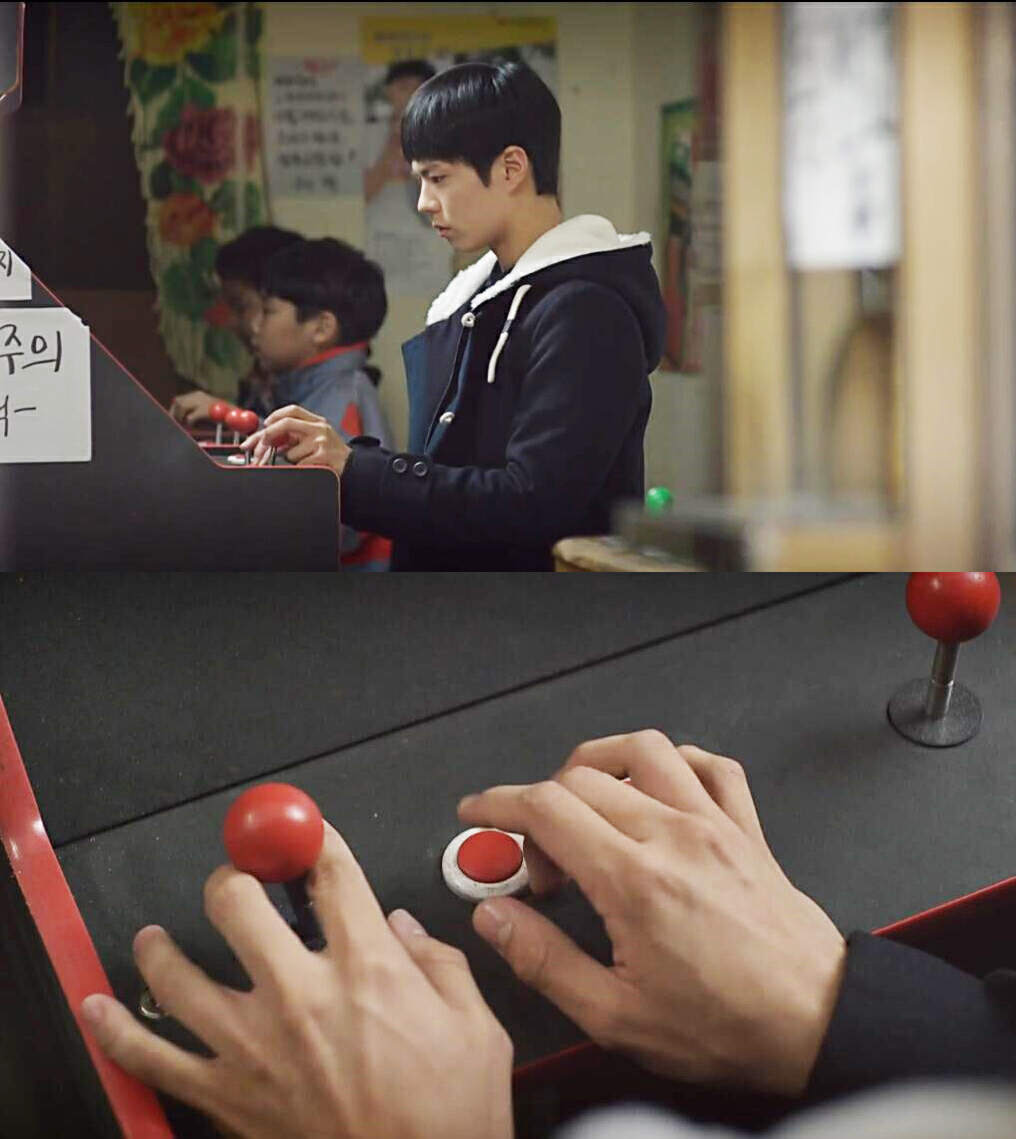

確實如你所說,我們小時候也玩過一些桌游,比如四國軍棋和陸戰棋等。但是真正接觸電子游戲可能還是從街機開始的。在街機房里,我們會結伴一起玩,像《三國赤壁之戰》以及《名將》等游戲都很受歡迎。后來上中學了,我開始玩一些電腦游戲,比如《帝國時代》和《盟軍敢死隊》等等,這些都是我們早期的游戲回憶。

孫靜

我跟周老師不一樣,我小時候沒有接觸過游戲廳,最早接觸電子游戲就是電腦時代了。當時大家玩得比較多的是掃雷和紙牌等Windows自帶的小游戲。嚴格意義上講,我正式接觸的第一款電子游戲是《仙劍奇俠傳》。在我的博士論文以及其他不同場合,我反復提到過這款游戲。

《仙劍奇俠傳》1995年發行,給我們這一代人留下了深刻、難以磨滅的印象。即使現在回想起來,放在90年代的語境下,這款游戲與中國的整體文化、城市化進程以及現代性經驗的逐步推進都有著非常緊密的聯系。

《請回答1988》

阿四

從我們小時候玩的游戲,到現在流行的手游、獨立游戲和主機游戲,可以看出中國游戲的發展經歷了一個相當長的過程。其間也出現了許多變化和創新的游戲模式。上周我們去參觀了博物館,那里也分成了好幾個展區來介紹。那么,嘉賓們是不是可以聊聊中國游戲的發展歷程大致是怎樣的呢?

周偉

在我們籌備游戲博物館的過程中,也深入了解了中國游戲的歷史。通過對實物的收藏,我們發現了一些之前不太為人所知的事。比如在上世紀七八十年代,中國的一些電子廠曾經生產過游戲機,但由于當時還沒有形成成熟的產業,所以這些生產活動比較零星。

到了九十年代中期,尤其是1993年、1994年之后,越來越多的游戲公司開始專門生產PC上的單機游戲,這個時期的游戲市場也主要集中在PC單機游戲上。到了2001年以后,隨著《傳奇》等網絡游戲進入中國,中國的網絡游戲市場開始蓬勃發展。從早期的游戲代理到后來的自主研發,客戶端網絡游戲成了一個龐大的市場,尤其是在PC平臺上。

隨后,網頁游戲和移動端手機游戲也相繼涌現。特別是在2010年、2011年之后,移動游戲市場迅速崛起,市場規模越來越大。現在中國已經成長為全球最大的游戲市場之一,整個市場變得越來越多元、健康。可以說,中國游戲市場從最早的起步階段,到現在的跨平臺、多元化發展,經歷了巨大的變化。無論是PC、主機還是移動平臺,都有許多優秀的團隊在生產和開發游戲。越來越多的精品游戲不僅在國內受歡迎,還成功走向了海外市場。

孫靜

從我的角度來說,其實對游戲的認知有多個維度。每年我都會為智庫撰寫游戲產業報告,會參考游戲工委年末發布的年度中國游戲產業報告。這些報告提供了大量的數據,已經持續了很多年,我是通過這些數據來了解中國游戲產業的發展歷程的。簡單來說,我們的游戲玩家數量和游戲產業的產值都在逐年增長,雖然在疫情期間或某些特殊年份可能會有些微下降或波動,但整體趨勢是上升的。

我和許多朋友都是游研社的粉絲,一直關注公眾號的各條推送,其中很多優質文章也涉及到了中國游戲的發展歷史,或者從歷史和游戲史的角度討論游戲作品和產業。

在撰寫博士論文時,我梳理出了一條我認為比較清晰的發展脈絡。早期是單機游戲時代,例如《仙劍奇俠傳》。隨后過渡到大型多人在線角色扮演游戲(MMORPG)時代。接著是手機游戲,類型和軟硬件都在不斷進化。我還關注到橙光游戲平臺,這個平臺非常有意思,因為它融合了生產者和消費者的角色,將其統一為游戲用戶身份,這是我在中國游戲歷程中特別關注的一種游戲類型。

隨后是MOBA(多人在線戰斗競技場游戲)時代,比如《王者榮耀》和《陰陽師》等等,還有一些大型的“吃雞”類游戲以及其他類型的對戰游戲,無論是手機端還是PC端,都非常受歡迎。另外我認為獨立游戲是非常亮眼的一部分,2016年當時我在做博士論文時,還沒有看到很多非常出色的獨立游戲作品。但現在在Steam和其他平臺上,能看到許多優秀的國產獨立游戲作品。這是我從研究角度梳理的一條脈絡,雖然不能涵蓋所有的游戲作品,但提供了一種視角。

當我們在打手游時,究竟在打什么?

阿四

現在有許多游戲都有戰隊和交友的功能,也就是我們說的社交功能。大家怎么看待現在手游里的這些社交功能,你們的身邊有沒有因為通過打游戲而認識到好朋友的故事呢?

周偉

我身邊確實有一些關于游戲交友的故事,是在玩《魔獸世界》的時候。《魔獸世界》2005年在國內上線,當時我正好剛工作不久,投入了很多精力在這個游戲里,也認識了很多朋友。即使到今天,我們其中有些人仍然保持聯系,有時還會在異地城市見面,在現實中互相幫助。游戲確實能夠拓展和豐富人脈。還有一個案例,是一對因為游戲結緣的男女朋友最終走到了一起。可以說,通過游戲,我們能夠建立一些在現實中很難遇到的珍貴的人際關系。

孫靜

我想分享兩段個人經歷。我身邊并沒有通過游戲結識新朋友的故事,更多的是和熟人、同學和朋友一起玩游戲的經歷。

第一段經歷是在我讀研究生的時候,我們宿舍有四個人一起玩《跑跑卡丁車》,這款游戲當時在國內非常火爆。我們宿舍有位女生也是《魔獸世界》的玩家,是我們說的“游戲大神”,她帶著我們一起組隊玩游戲,我們還和其他宿舍一起PK。這段經歷也是我讀書時期最美好的回憶之一。

到了博士期間,我和宿舍的人一起玩《卡通農場》。這款農場類游戲在我們女生中非常受歡迎。正如你們提到的,男性和女性玩游戲的類型可能存在一些差異。當時,我們宿舍的每個人抱著一個iPad,在學習累了之后,就圍坐在一起玩《卡通農場》。我印象最深的是大家交換資源的過程。我們需要特定的資源來建造倉庫,但沒有足夠的金幣或資產去購買。于是我們會迅速把資源放到市場上,標價一個金幣或者一個銀幣,然后另一個人趕緊去購買。通過這種方式,我們快速完成了資源交換和積累,算是鉆了游戲規則的空子。

這些經歷給我留下了很深的印象,也對我后來的游戲研究有所幫助和啟發。當我思考玩家如何處理游戲作品、如何應對游戲機制時,這些經歷都顯得很有趣和有意義。

《你是我的榮耀》

阿四

剛剛大家分享了各自與游戲相關的故事。我們另想聊的一個話題是,游戲最初的功能可能是為了讓玩家放松和休閑,但是現在不少手游的合作形式,比如戰隊機制或者各種任務機制,往往會讓人感覺玩得很累。

我個人作為一名乙女游戲的玩家,在等待游戲劇情更新的過程中,每天都需要完成日常任務。玩過其他類型的游戲,也需要完成各種每日、每周和每月任務。經過一段時間后,我發現游戲逐漸變得無聊。大家覺得這樣的機制會不會加劇玩家的“游戲勞動感”,讓玩家在不知不覺中花費了更多精力和時間呢?簡單來說,明明是在玩游戲,但卻讓人感覺像是在打卡上班。

周偉

這應該就是許多人所說的游戲中的“打工”設計吧。網絡游戲希望玩家能夠長期留存,例如每天登錄游戲并完成一些任務,這樣才能維持玩家的持續參與。由于網絡游戲需要長期運營,開發者也面對著內容消耗的問題。游戲內容的開發需要時間和周期,而玩家的內容消耗速度通常遠遠超過開發速度。

比如,一個版本的內容可能需要幾個月時間開發,但玩家可能只需要一周就能完全體驗完。接下來的幾周,玩家要做什么呢?為了應對這種情況,游戲設計者需要引入各種每日任務和反復刷新的地圖。玩家為了獲得相應的獎勵,就得在游戲里長期投入大量時間,每天像打卡一樣完成各種任務。雖然這種設計能夠留住一部分玩家,讓他們每天登錄游戲,但確實也容易讓人產生疲憊感,長期下來,可能會對玩家體驗產生負面影響。這是一個雙刃劍,關鍵在于開發者如何平衡這個問題。

孫靜

我在五月剛發布了一本新書,名字叫《嬉游志:透過電子游戲看世界》,其中有一章專門探討了“勞動”的概念,在其他章節中,我也多次提到這一概念。周老師已經從開發者和游戲生產的角度分享了一些見解,我也想從我的角度探討一下這個問題。

如果我們將游戲分成大類,有一類游戲的機制是重復性非常強的。例如,MOBA類游戲,五對五的玩家進入地圖開始戰斗,反復進行犧牲、復活和戰斗循環,直到游戲一方勝利或失敗,才結束整個游戲。這類游戲在不同程度上加劇了“游戲勞動”,或者說它們更強調消費導向。

早期的MMORPG游戲,特別是國內很多游戲,常被吐槽為“氪金”游戲,即充值人民幣的玩家才能有更好的體驗。這類機制在更大程度上刺激了玩家進行金錢消費。而現在,很多手機游戲玩家覺得不需要付費也能玩游戲,但實際上他們投入了更多的時間,進行各種重復性的活動。

這些游戲模糊了休閑和工作的界限。你提到在玩游戲時感覺像在打卡上班,這點非常貼切。其內在邏輯就是讓玩家不知不覺間在游戲中投入更多的金錢和時間。從程序修辭角度來看,這是一種強消費導向的游戲。我本人不太喜歡這類游戲,但不得不承認它們擁有大量玩家。

未來,我也期待中國的國產游戲開發商和團隊能夠打破這種局限,為玩家提供更多樣化和創新的游戲機制。我自己也玩過很多手游,表面上它們看起來不同,但底層邏輯卻很相似。玩了一段時間后,游戲往往會要求你氪金,否則你就無法達到下一個級別或解鎖新的劇情。希望未來能有更多創新的游戲作品出現,打破這種單一的消費模式。

網游狂潮:現代孩子的“打怪升級”日常

阿四

不知道你們是否關注過相關的數據,或者是否了解當下小孩子們眼中的熱門游戲有哪些?以及作為兒童,他們能從這些游戲中獲得什么?

周偉

我和親戚家的小朋友們簡單交流過,他們喜歡玩《蛋仔派對》和《第五人格》這類游戲。當然,也有些小朋友會玩像《奧特曼》之類的卡牌游戲。可以看出,現在小朋友們玩的游戲和我們之前玩的確實完全不一樣了,這與整個游戲市場的主流趨勢也有一定差異。

孫靜

我覺得我周圍的朋友們,他們可能更多的是玩Switch的游戲。很大程度上是因為Switch或任天堂的游戲設計、游戲主題,迎合了家庭的氛圍。很多游戲都是全年齡段的,適合不同年齡層次的小朋友玩。另外從硬件方面來看,也設置了防沉迷機制。當然,現在很多國內的大廠也在游戲中開始推廣類似的防沉迷或保護未成年人的機制。《皮克敏》《塞爾達傳說》以及《馬里奧》等等這些游戲,在我身邊的孩子們中非常受歡迎。

如果讓我來推薦游戲,我可能會建議他們多嘗試一些獨立游戲作品,比如《紀念碑谷》和《風之旅人》等。這類游戲通常一次性付費,機制較為創新,非常適合小朋友玩。

《怪奇物語》

阿四

想了解一下大家在小時候打游戲時,家長的態度是什么樣的?從你們的視角來看,大多數家長是如何看待孩子們玩游戲的呢?

周偉

我自己小時候很少接觸游戲,因為那個時候玩游戲其實需要一些硬件條件。上了中學之后才有機會玩得相對多一些。但是總體來看,家長肯定是持否定態度的,尤其是我們這一代80后的家長,他們更關心孩子是否把全部精力都放在學習上。那時候,玩游戲或者看武俠小說都被認為會影響學習,所以不太被允許。

等到我們這一代成長之后,包括我身邊一些同事,他們在游戲行業工作,或者在游戲媒體、游戲企業工作,他們也不太會讓自己的小朋友過度玩游戲。當然,他們還是會允許孩子適度地玩一些,因為完全杜絕是不現實的。畢竟孩子們有社交需求和放松娛樂的需求。比如前段時間,一位同事因為孩子放假,把孩子帶到了公司,我看到小朋友在座位上一直玩《塞爾達傳說:王國之淚》。雖然允許他們玩游戲,但大多數家長還是會控制他們的游戲時間,避免過度沉迷。

在我們做游戲博物館的過程中,也遇到很多家長帶著孩子光顧,尤其是一些80后、90后的家長,他們會指著那些游戲機告訴孩子們自己當年的游戲經歷。我們的試玩區也吸引了不少家長帶孩子體驗游戲。有一位家長帶著小朋友在小霸王的游戲試玩區待了兩三個小時,一直在玩《坦克大戰》,非常有樂趣。防沉迷確實需要家長、社會和公司共同參與,引導孩子們適度游戲。家長也要以身作則,給孩子做出好的示范。

孫靜

我覺得這個問題其實指向了代際差異,即不同代際的人對于游戲的態度是怎樣的。我個人在青少年階段并沒有玩過游戲,也沒有接觸過游戲。所以當我開始接觸游戲時,已經脫離了青少年游戲的范疇。從我最初接觸電子游戲,到后來做游戲研究、完成博士論文、逐漸將游戲研究作為職業和工作,整個過程中,我發現年齡稍微大一點或者對游戲不太熟悉的人,對游戲的偏見往往比較強,他們確實不太贊成自己的孩子玩游戲,甚至會把這看作一件非常苦惱的事情。他們常常問我,怎樣才能完全杜絕孩子玩游戲,讓他們轉向其他學習類的活動。這樣的看法其實源于一種思維方式或者對游戲思維的不了解。

我曾翻譯過一本書叫《游戲改變學習》,作者是美國學者James Paul Gee。他在書中提到,他四十多歲時與三歲的孩子一起玩游戲,他六七十歲的父親看到后會對孩子說:“你玩這些游戲,學不到任何內容。”然而,James在書中提出了一個問題:我們在游戲中到底得到了什么?

許多人,特別是老一輩人,認為學習就是學習事實和數字,比如知道中國的首都是北京,一加一等于二。而實際上,我們在玩游戲過程中也在學習。這是一種思維方式的鍛煉。在游戲中,每個玩家不需要看說明書或大段文字,通過自己試錯,并在游戲中完成各種挑戰和任務,這個過程本身就是對思維方式的一種訓練。這種思維方式已經蔓延到了其他媒介,例如小說、電影,甚至于喜劇作品。比如前段時間我們看到的一個小品,專門模擬電子游戲中的場景,如果沒有足夠的游戲思維,我們就無法理解這些文本及其文化現象和故事。因此,這更多是一種思維方式的變化。

現在的很多家長也曾是玩家,雖然工作后可能沒有太多時間玩游戲,但他們對游戲的偏見遠沒有那么強了,能夠更客觀地看待這種媒介。因此,越來越多的家長開始用更開放的態度看待孩子玩游戲。未來,我相信會有更多幫助孩子們學習和鍛煉各種素養的游戲作品出現。

“防沉迷的鎖”應該怎樣鎖住小手?

阿四

這三年,從建立防沉迷實名驗證系統,到指導網絡游戲平臺上線未成年模式,我們在政策上面也施行了很多措施。

比如在2021年6月1日起施行的《中華人民共和國未成年人保護法》里,首次新增了網絡保護內容。同年的8月,國家新聞出版署下發了《關于進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》,也對未成年人游玩時間做了進一步的規定。

今年的1月1日起施行的《未成年人網絡保護條例》也明確提出,網絡游戲應該堅持融合、友好、實用、有效的原則,并且將青少年模式升級成為了未成年人模式,以醒目便捷的方式為監護人履行監護職責提供時間管理,權限管理和消費管理。不知道兩位嘉賓有沒有觀察到,游戲企業根據這些相關的政策措施做出了哪些反應呢?

更多普法內容可點擊圖片,進入“守護清朗·滬小信來普法”專欄了解。

周偉

據我了解,大型游戲企業對相關政策通常都采取積極響應和應對措施。他們往往會制定各種防沉迷機制來規范玩家行為。我們前兩年曾到騰訊的未成年人保護中心進行實地體驗,在專門接聽電話的部門待了三四天,接聽到了各種電話,真實地感受到了這項工作的復雜性。

比如,有的小朋友會冒充家長,甚至冒充爺爺奶奶來解鎖游戲時間,從而獲得更多時間玩游戲。現在留守兒童比較多,孩子們甚至會哄騙長輩來達成目的。這確實是一個非常復雜的問題,企業能做的事情相對有限。需要整個家庭、社會共同參與,才能讓防沉迷措施更加有效,幫助未成年人合理游戲,得到更好的結果。

孫靜

我覺得周老師提到了一個特別關鍵的點,就是防沉迷其實是一個需要全社會共同協力去做的事情。單純依靠游戲開發商或發行商,恐怕難以取得長期和持續的效果。的確,一些游戲廠商已經建立了關愛未成年玩家的平臺,我之前也參觀過,一些防沉迷系統讓我印象深刻。但這些系統確實難以實現百分之百的效果,有些未成年玩家可能會利用成年人的賬號或設備鉆空子。所以,這個監控體系在技術上還有很大的改善空間。未來,游戲企業可以通過新技術,比如AI、人臉識別等手段,進一步完善這些措施。

另外,除了未成年玩家,老年玩家也是相對弱勢的群體,這兩個群體位于人生命的兩端。近年來,老年人過度游戲的問題也逐漸顯現出來。他們的生活狀態和小朋友有些相似,社交活動和娛樂方式有限,因此更依賴電子平臺和游戲來消磨時間。所以,這部分群體也需要成為防沉迷系統重點關注的對象。

從更深層次來看,我覺得企業所提供的防沉迷機制和保護平臺,在短期內能夠帶來一些明顯的效果。但從長期來看,我還是期待未來的生產端和消費端能在不同程度上提高“游戲素養”。我們需要更多多樣化,而不是讓玩家過度沉迷的游戲作品出現。希望能有更多創新機制的游戲作品,比如買斷制的、更具有文化底蘊的游戲,而不是重復性消費的作品。這樣,從游戲作品的角度,或者從更長期、可持續的角度來看,能夠有效改善過度游戲的問題,并防止沉迷。

【參考書目】

《嬉游志:透過電子游戲看世界》孫靜

生活書店出版有限公司

【時間軸】

02:43 暑期游戲時光:桌游到電子游戲的童年回憶

08:45 中國游戲發展歷程,從簡單游戲機到全球市場領導者

13:56 當代玩家玩手游,究竟是在玩什么?

17:51 游戲,我們的另一個社交世界

21:15 應該少一點游戲中的“上班打卡”與“付費才能贏”?

29:53 有趣只是標準,深度才是關鍵

33:12 當代孩子的網游生活如何才能更有意義

45:39 未成年保護與防沉迷:企業責任與社會協作

策劃、主播 / 阿四

剪輯 / (實習生)李王貝羽

編輯 / 張奕 董真真 袁士城 蔣曉雨 孫佳琪

監制 / 徐婉

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司