- +1

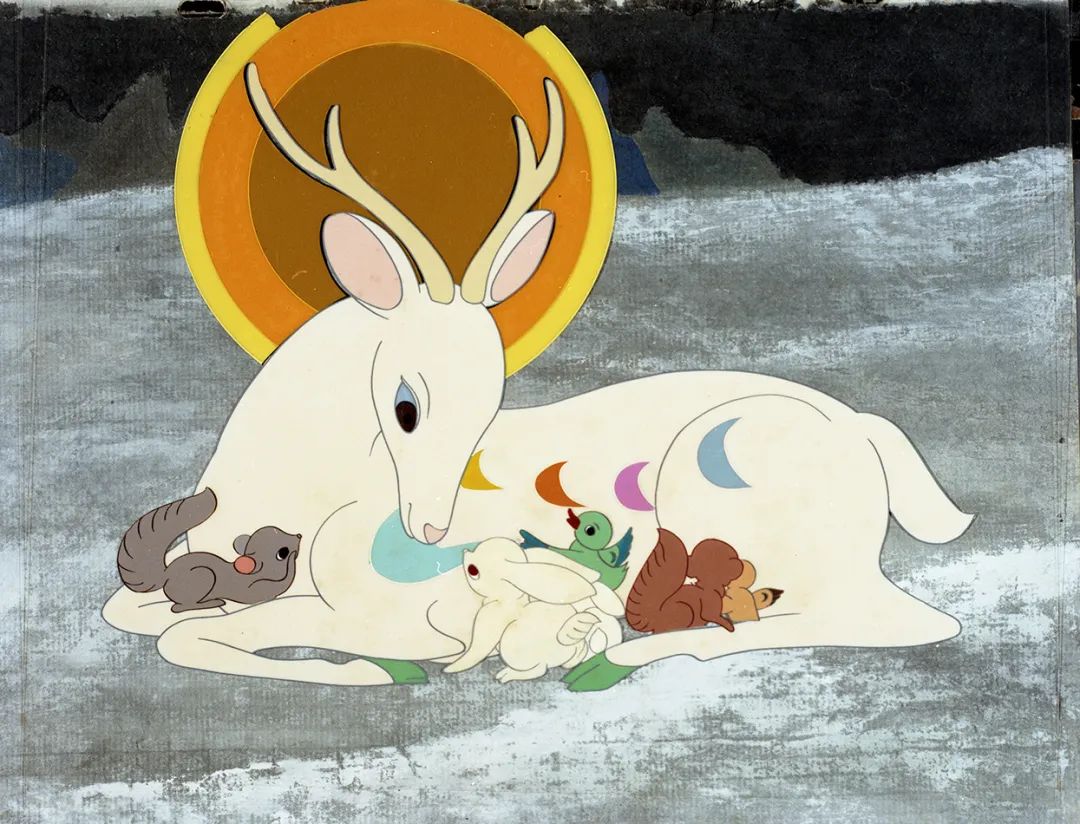

重溫經典丨《九色鹿》:從敦煌壁畫到經典動畫

《九色鹿》是據敦煌壁畫《鹿王本生圖》的故事改編,由上海美術電影制片廠在1981年出品的動畫片。從敦煌257窟到電視熒屏,《九色鹿》的呈現離不開攝制團隊深厚的家國情懷和守正創新的制作精神。

2024年,《九色鹿》在“重溫經典”頻道播出,再次引發了廣大觀眾的關注與討論。適逢暑假,敦煌旅游持續火熱。中國電視藝術委員會邀請著名畫家、該片人物設計胡永凱先生撰文,回憶《九色鹿》的創作過程,帶觀眾領略敦煌藝術賦予《九色鹿》的獨特魅力。

卡通民族化的大膽嘗試

動畫片《九色鹿》雖成片于1981年,卻是我國動畫電影開創者之一錢家駿老先生畢生的夙愿。早在上世紀50年代,他就和工筆重彩畫大家潘絜茲先生一起策劃了這個選題,潘先生還寫了劇本。

1980年,那是一個欣欣向榮的春天,以著名藝術家特偉先生為代表的上海美術電影制片廠領導,終于將《九色鹿》列為年度重點選題,并迅速成立了以錢家駿先生為導演的創作團隊。廠領導認為,將舉世聞名的敦煌壁畫展現于動畫片銀幕,是卡通民族化的大膽嘗試,也是向世界弘揚中華文化的光榮使命。

赴敦煌采風,向傳統藝術致敬

繪制于257窟西壁上的《鹿王本生圖》是敦煌壁畫中一件重要作品,具有極高的思想性和藝術性。有人稱之為中國最早的連環畫。壁畫中北魏風格的古樸造型、靈動線條和絢麗色彩無不展現了敦煌藝術的最高成就,可謂瑰寶中之瑰寶。

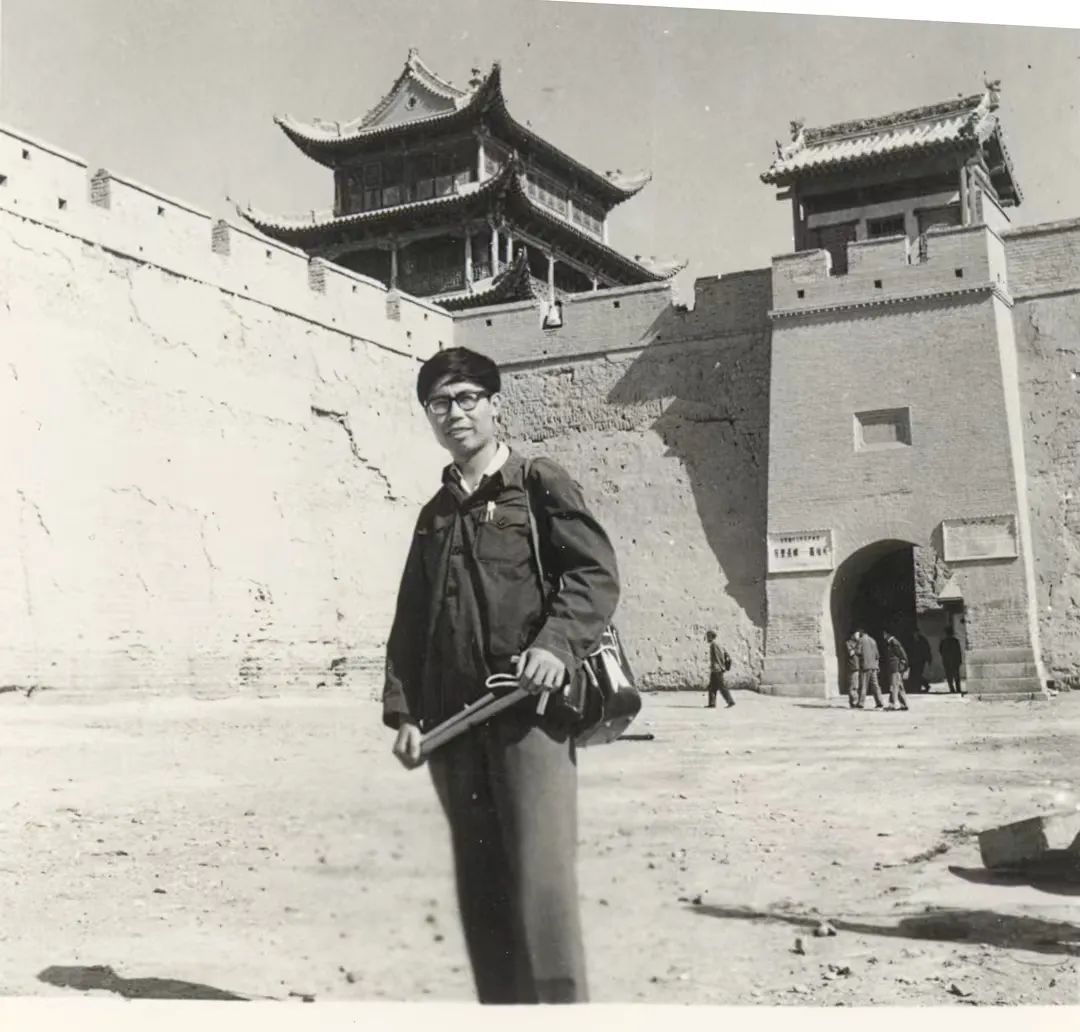

1980年6月,在導演錢家駿先生率領下,我和背景設計馮健男、繪景汪伊霓一行從上海出發去敦煌采風學習。我們先去北京文化部開具介紹信(那時敦煌石窟還沒對外開放),再到蘭州甘肅省博物館收集素材,而后沿著歷史上的絲綢之路,出嘉峪關,經武威、張掖、酒泉,最終到達了日思夜想的敦煌。

胡永凱1980年6月在嘉峪關

當時的敦煌研究所設備還很簡陋,但是研究人員懷著崇高的使命感開展了大量艱苦卓絕的工作,令我們深受感動。在他們的配合和幫助下,我們有幸在近一個月的時間里深入考察了敦煌的各主要洞窟。

見到心目中崇高的藝術殿堂,我們忘記了一切疲勞,而要將敦煌壁畫的絢麗色彩和歲月形成的斑駁效果搬上動畫銀幕,是一個空前的挑戰,個中困難無以言表。主創為了能利用太陽在洞窟的反射光臨摹學習,顧不上按時吃飯,克服水土不服造成的種種不適,畫了大量速寫,臨摹了一批作品。這是一個向傳統致敬和學習的過程。

錢家駿先生不顧年事已高,和大家一起切磋研究,白天采風,晚上整理素材,討論完善劇本,醞釀構圖造型,探索表現手法......近一個月的日子,除了睡覺,幾乎全撲在影片的前期創作之中。

《九色鹿》導演錢家駿(左2),人物設計胡永凱(右2),背景設計馮建男(左1),繪景汪伊霓(右1)1980年6月在敦煌

為構建“動畫電影的中國學派”添磚加瓦

由于準備充分,回到上海后,在錢家駿先生的主導下,分鏡頭腳本、人物造型和背景設計工作一氣呵成。廠領導又請戴鐵郎先生作為副導演,杜春甫、范馬迪、王世榮、陸成法、童雪芝、尤先瑞、顧建國等主創人員充實攝制組力量。大家分頭深入生活,全力以赴,精益求精,投入到緊張工作之中。雖然開拍后又遇到種種意想不到的困難,但最后都被逐一克服。

本片的音樂由著名作曲家吳應炬和新秀蔡璐共同擔綱。上海譯制片廠著名演員丁建華、于鼎等為此片做了出色的配音。《九色鹿》最終在1981年內按計劃制作完成。上映后得到社會各界廣泛好評,成為一代人的永恒記憶。

《九色鹿》是我國動畫電影歷史上一部極具代表性的作品,是動畫電影民族化的又一次成功探索,為豐富“動畫電影的中國學派”做出了重要貢獻。《九色鹿》將“因果報應”轉化為“大愛無疆”的嶄新主題,對青少年也有現實而深遠的教育意義。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司