- +1

如此城市|中軸線申遺成功,再談梁陳方案與老北京風貌

南起永定門,北至鼓樓、鐘樓,縱貫北京老城,一條跨越7個多世紀、全長7.8公里的中軸線,如同時空的紐帶,連接著過去與未來。2024年7月27日,這條被贊譽為“北京老城的靈魂和脊梁”的中軸線被聯合國教科文組織正式認定為世界文化遺產。這既是千年古城與現代文明的一次深情對話,也是對歷史記憶的珍視與傳承。

北京中軸線申遺成功 ?央視總臺

“北京獨有的壯美秩序就由這條中軸線的建立而產生。前后起伏、左右對稱的體形或空間分配都是以這中軸線為依據的;氣魄之雄偉就在這個南北引申、一貫到底的規模。”這是著名建筑學家梁思成在1951年的《新觀察》雜志文章《北京——都市計劃的無比杰作》中的經典之言。

早在申遺成功之前,梁思成與陳占祥共同提出的“梁陳方案”便已暗含對文化遺產保護的遠見卓識。雖然這一方案最終未獲實施,但其中蘊含的城市規劃思想和理念對后來的城市規劃產生了深遠影響,成為北京城市規劃方面的重要史料。

李浩《規劃北京:“梁陳方案”新考》

北京建筑大學建筑與城市規劃學院教授李浩長期關注建國初期(1949年到1960年)的城市規劃史,他表示,這十年是城市規劃事業的奠基時期,當時的實踐形成了中國城市規劃的傳統。

本期《如此城市》將走進建國初期的城市規劃師,回望一段在理想與現實困難間探索的歷史。北京“梁陳方案”的爭議背后,“內改擴建”與“新城”兩種城市建設模式有哪些棘手現實?有何啟示?

——本期嘉賓

李浩,北京建筑大學建筑與城市規劃學院教授

——本期主持

郝漢,澎湃新聞記者

“新北京規劃”是梁思成最初的“西郊新區”構想

如此城市:英國作家毛姆曾在他的散文中說,“北京是最適合度過余生的地方。”他筆下的北京,是一個遍布水道、廟宇與綠樹的古城,與今日的北京大相徑庭。這一變遷背后涉及一個經常被討論的話題——“梁陳方案”。該方案主張將北京二環內的古城風貌,尤其是老北京的內城區域完整保留下來,作為文化遺產和旅游區。然而,這一“新城”方案在新中國成立后并未被采納。相反,政府采取了一種“內改擴建”的策略,即在保留歷史遺跡的同時,對城市進行改造。結合剛才提到的建國后的背景,為什么我們當時會選擇這樣的方案?

李浩:新中國成立之初,北京的人口大約只有100多萬,現在已增長至2000多萬人,這一變化堪稱翻天覆地。從用地情況來看,當時絕大多數居民都居住在城墻之內,即現在的二環路范圍內。

城墻以外的建設用地非常有限,僅有幾個城門外有少量的建筑,如西直門、復興門等地。大部分的建設用地集中在城墻之內,使得當時的北京既不大也不十分擁擠,與同期的上海相比,人口規模較小,且用地范圍有限,有著明顯的邊界——城墻、護城河以及環繞城市的鐵路線。

自1949年新中國成立以來,北京經歷了巨大變化。城墻已被拆除,護城河大多消失不見,環城鐵路也早已不復存在。成為首都后,北京進行了大規模的建設活動,逐步轉型為一座現代化城市。

作為首都,這座城市需要滿足多方面的功能需求,而不僅僅是歷史文化保護。可以說,作為首都的北京在發展過程中不可避免地犧牲了許多歷史風貌和文化遺產。如果將首都設在其他城市,比如西安,面對同樣的發展壓力和功能需求,也可能面臨類似的情況。因此,北京的命運并非特例,而是反映了作為首都所承載的獨特責任與挑戰。

當政治國防等需求與歷史文化保護發生沖突時,往往后者會成為弱勢方,這是一個無奈但常見的局面。

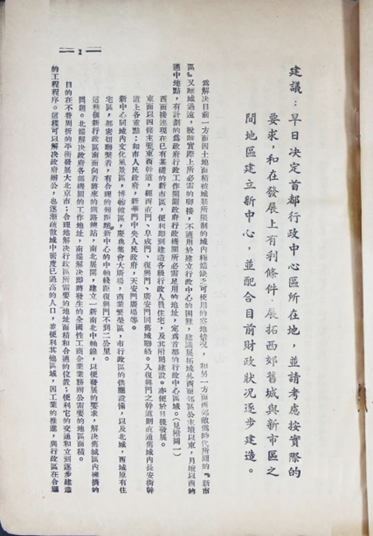

“梁陳方案”這一說法起源于改革開放后,陳占祥在接受采訪時首次提及他與梁思成共同提出的方案。這一方案后來被人們普遍稱為“梁陳方案”。具體來說,這份方案是在1950年2月由梁思成和陳占祥聯名提交給中央的,標題為《關于中央人民政府行政中心區位置的建議》。

《關于中央人民政府行政中心區位置的建議》正文首頁 ?《建筑師》

建議書中附有兩張描繪行政中心位置的圖示,具有方案性質。該建議書于1950年2月呈報。實際上,梁思成早在一年前,即1949年初,就已經有了在西郊建設首都行政區的想法。之所以會有這樣的設想,與我國首都建設的背景息息相關。1949年1月31日,北平和平解放后,中央從位于河北西柏坡的駐地來到北京,著手研究中央政府未來在北京的工作、辦公及居住地點。他們首先考慮的便是西郊的新市區,即現今的萬壽路和五棵松一帶。

之所以特別關注這片區域,是因為這片區域是人民解放軍最早占領的地方。在北平和平解放之時,城墻內的許多地區尚未完全被解放軍控制,解放軍的駐地則設在了西郊。抗日戰爭期間,即1937年7月盧溝橋事變之后,日本人開始在西郊建設自己的區域,稱之為“西郊新街市”。他們在八年的時間里修建了許多道路和房屋。

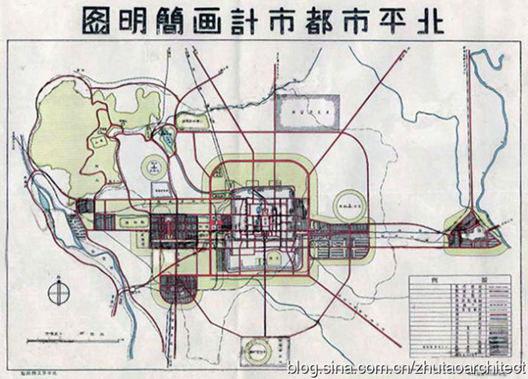

北平市都市計劃簡明圖。?《北平都市計劃設計資料第一集》(北京:1947)

1945年日本投降后,這些地區被國民黨軍隊占領。隨后,在平津戰役期間,中國人民解放軍于1949年初將其收復。西郊地理位置優越,緊鄰風景秀麗的西山,環境宜人。1949年3月底,中共中央從河北西柏坡遷至北平后,最初駐扎在西郊香山地區,直至同年9月才遷入中南海。

中共中央遷至北平后,立即在新市區啟動了一系列建設項目。其中最著名的工程之一是“新六所”。所謂“新六所”,是指為當時的中央政治局常委建造的住宅和服務設施。當時的政治局常委包括毛澤東、劉少奇、周恩來、朱德和任弼時五人,每人都分配了一棟住宅樓,加上一棟服務樓,共計六棟樓。這些建筑位于萬壽路一帶,至今仍保留著其標志性特征,體現了中央政府對西郊新區建設的重視。

1949年4月,當時的主管部門北平市建設局和中央直屬機關修建辦事處邀請了一批專家進行座談,其中包括梁思成。他對在西郊新區進行建設給予了積極的支持,并帶領清華大學的師生展開了深入研究。

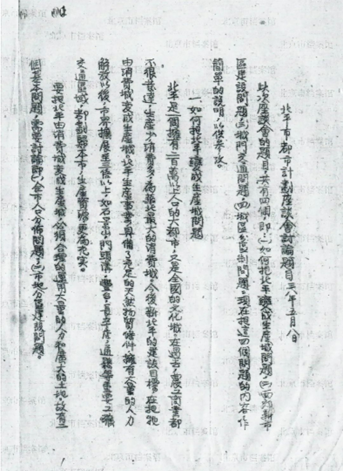

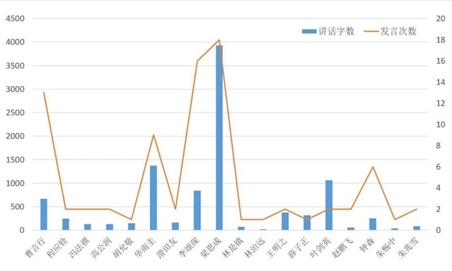

同年5月8日,北平市建設局召集了一批知名專家和社會名流召開了一次都市計劃座談會,主要議題之一是關于新市區的建設問題。在這次會議上,梁思成發表了長篇講話,作為發言次數最多、內容最為豐富的參與者之一,他在講話中系統闡述了在西郊建設首都行政區的設想。所以,這一構想最初形成的時間點正是在這次都市計劃座談會上,即1949年5月8日。這意味著這一設想并非始于1950年2月,而是在新中國尚未正式成立、中央政府還未進駐中南海之時就已經成型。

1949年5月8日都市計劃座談會檔案(座談會討論題目,首頁)?《建筑師》

1949年5月8日都市計劃座談會發言情況統計

注:左軸表示講話字數,右軸表示發言次數。當時參會的部分人員未發言。

?《建筑師》

需要注意的是,通常所說的與蘇聯專家之間的爭論發生在蘇聯專家到達北平之后。蘇聯專家于1949年9月16日抵達北平,而另一位“梁陳方案”的共同作者陳占祥直到1949年10月27日才首次來到北京,并首次見到梁思成。因此,“梁陳方案”的最初構想完全是梁思成個人的想法,與蘇聯專家無關,也與陳占祥無關,更與中央政府進駐中南海無關。

探討梁思成先生在1949年提出西郊新區建設構想的思想來源,從學術史的角度研究,可以從當時的現實條件和政策背景兩方面因素入手。

1949年初,日本人以前在西郊建設的“西郊新街市”已經形成了一定規模,道路、設施、公園綠地等基礎設施完善。這些條件為西郊新區提供了良好的起點,如果不加以利用,將是一種浪費。政策支持方面,中央政府傾向于選擇西郊作為新政權的基地。這一區域產權清晰,最初是日本人的產權,后來被國民黨接管,隨著國民黨戰敗,又轉歸共產黨所有。因此,這里不存在復雜的拆遷問題,便于快速投入使用。所以,1949年4月至5月期間,在討論新市區建設的過程中,梁思成先生對該地區的潛力持有積極態度。按照今天的說法,這項工作可以被視為城市更新項目,即將敵人過去使用的場所轉變為新政權的服務設施。

1949年5月8日的都市計劃座談會上,根據參會專家的提議,5月22日成立了北平市都市計劃委員會(簡稱“都委會”)。都委會的主要任務是進行首都規劃工作,并正式授權梁思成帶領清華大學的師生負責西郊新區的規劃。這一規劃項目被稱為“新北京”。

蘇聯專家與“梁陳方案”:緊迫現實下兩種城市愿景的碰撞

李浩:新北京規劃在第二天的《人民日報》上正式公布后,授權消息被廣而告之。梁思成隨即開始帶領清華大學的師生團隊進行西郊新區的規劃工作。同年9月1日,北平市都市計劃委員會召開了第一次委員大會,在會上,梁思成報告了階段性成果,并展出了數十張規劃圖。

這意味著經過幾個月的努力,梁思成及團隊已經取得了初步的規劃成果。然而,就在同一月份,首都規劃的形勢發生重大變化,直接影響了西郊新區的規劃方向,成為梁思成在西郊建設首都行政區的重大變數。

這一變化的主要因素有兩個方面,一是蘇聯專家于1949年9月16日抵達北京,并在11月28日前往上海——這批被稱為“市政專家團”的蘇聯專家,重點援助上海。之所以重點援助上海,是因為上海作為新中國最大的城市,不僅人口眾多,還是經濟中心,并且長期受西方列強影響,共產黨擔憂接管后可能出現各種問題。這批專家是在1949年6月劉少奇率領中共中央代表團秘密訪問蘇聯時,中方提出派遣請求的結果,并由劉少奇回國時帶回。

這批原本旨在援助上海的蘇聯專家,在前往上海之前,也對北京提供了咨詢幫助。雖然他們的主要任務并非直接參與北京的規劃工作,但在討論市政建設如道路、下水道和供水系統的發展時,不可避免地涉及整體的城市規劃。蘇聯建筑專家巴萊尼科普針對北京的城市規劃提出了自己的見解。

這種情況下,蘇聯專家的意見與梁思成受托進行的規劃研究工作之間形成了微妙的競爭關系。原本梁思成負責北京的規劃項目,而蘇聯專家的到來以及他們提出的規劃建議與梁思成的方案存在分歧,這對他的工作產生了重大影響。

蘇聯專家的工作方法遵循自己的流程,首先對當地情況進行調查了解,其次向中央領導詢問政策指示。1949年10月6日,即開國大典后不久,蘇聯專家團團長及建筑專家巴蘭尼科普等人與當時的北京市委書記彭真進行了會談,詢問北京是否要發展工業,以及對梁思成“新北京計劃”的看法。彭真明確表示,北京肯定會發展工業,并指出梁思成的計劃僅限于學術研究層面,尚未成為政府的正式計劃。彭真在1949年10月6日的這一表態對梁思成的規劃方案構成了不利影響,成為1949年9月之后影響“梁陳方案”的一個重要因素。

另一個影響因素是開國大典的時間安排。最初,毛澤東等人并未預計新中國會在1949年10月1日正式成立,他們原本的計劃時間更為靠后。然而,形勢迅速發展,促使中央決定提前舉行開國大典。從決定10月1日舉行開國大典到正式舉行,前后大約只有10天的時間。在如此短暫的時間內,除了組織方面的準備外,還需要確保中央人民政府具備必要的辦公條件,包括建立組織部門、配備人員、確定辦公場所等。

在這種緊迫的情況下,中央政府的幾十個首都機關最終選擇了在北京老城區內設立辦公地點,其中包括中共中央從西郊香山遷往中南海。這一決定給梁思成的“新北京計劃”帶來了更大的壓力。原本中央政府的設想是在西郊萬壽路一帶設立新的行政中心,并委托梁思成進行規劃。然而,實際情況是中央政府直接在老城區內開始了辦公活動。

梁思成對北京老城的歷史風貌懷有深厚的感情,他認為古城面臨巨大的威脅。1949年9月,他還致信北平市市長聶榮臻,呼吁制止這種趨勢。但從另一方面來看,這一局面在當時也是不可避免的,因為除了老城區外,沒有其他合適的地點可供中央政府各機關辦公。即使有一些園林如北海、西苑、南苑等,但它們并不適合作為辦公場所。

1949年9月之后,梁思成主持的“新北京計劃”因中央政府機關直接在老城區內辦公而無法繼續實施,計劃實際上已經流產。

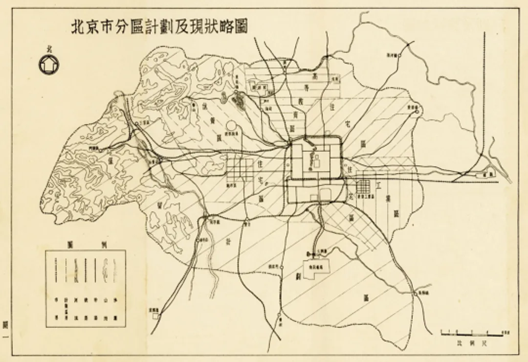

1949年11月14日,蘇聯建筑專家巴蘭尼克夫做了一個關于北京城市規劃的專題報告,并提出了一系列建議。在這次會議上,梁思成和剛到北京的陳占祥明確表達了反對意見,不同意蘇聯專家的建議,雙方的爭論非常激烈。爭論的焦點主要集中在兩個方面,其一是首都行政機關的位置,梁思成先生主張在城外,特別是在西郊設立首都行政機關,而蘇聯專家則建議利用當時天安門廣場和長安街一帶的空地和空置房屋進行建設。其二在于建筑物的高度,蘇聯專家建議在天安門廣場和長安街一帶建設的首都行政機關可以達到5層高。梁思成先生則堅持認為,中國的傳統建筑最多只能建到3層,因此不同意建設高層建筑。爭論之后,蘇聯專家為了表明自己的學術觀點,形成了一份書面建議。

巴蘭尼克夫的北京市分區計劃略圖 ?由受訪者提供

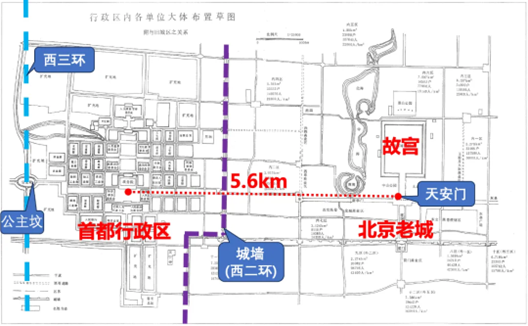

1950年春節期間,梁思成和他的團隊加班加點撰寫了一份報告,即“梁陳建議”,于1950年3月向中央提交了《關于中央人民政府行政中心區位置的建議》,這就是后來所稱的“梁陳方案”。

梁陳方案(1950.2)?由受訪者提供

中央的決策方面,1949年12月,在蘇聯專家報告會之后,北京市相關部門也做了一些研究,并向中央提交了一份報告,表達北京市支持蘇聯專家意見的立場。根據相關資料顯示,1950年2月,中央按照毛澤東主席的指示來執行,毛澤東的指示是主要機關在城內,次要機關在新市區。這意味著毛澤東并沒有完全反對在西郊建設首都行政機關,但他認為次要機關可以放在西郊。

根據相關史料,1950年2月中央已將此事定下來,但這一決策并未直接傳達給梁思成和陳占祥。因此,在1950年2月之后,他們仍在撰寫報告并向中央提交。這一爭論持續了一段時間。

大約在1951年12月,梁思成和陳占祥的態度發生了轉變,這一轉變的重要背景是抗美援朝戰爭。在抗美援朝戰爭期間,首都進行了思想改造運動,梁思成等人也進行了反思,最終擁護中央的決定,同意將首都行政機關建在天安門廣場和長安街一帶。

北京城墻拆除與“梁陳方案”本身并無直接關聯

李浩:實際上,關于首都規劃的爭論在1951年底已經結束,沒有再繼續。然而,在1982年改革開放之后,隨著我國公布了首批歷史文化名城名單,北京位列24個國家歷史文化名城之首,關于北京歷史文化保護的問題引起了前所未有的關注。許多人開始提出疑問,如果當初采納梁思成關于“新北京”的建議,是否能減少對北京舊城的破壞。這一話題再次引發了廣泛的討論。

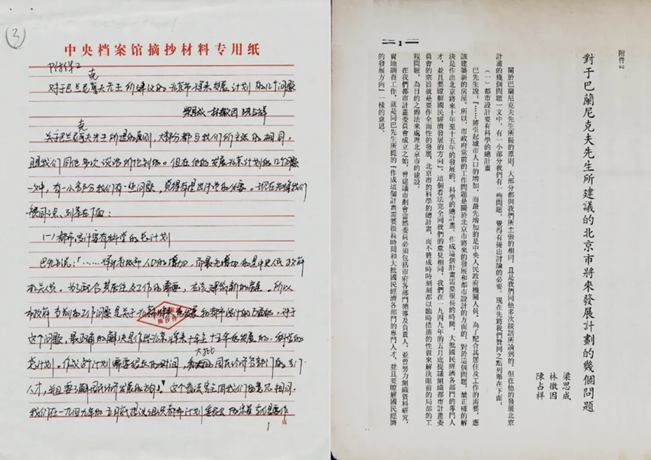

在對“梁陳方案”的研究中,我發現了一個重要的發現,即很多人關心的北京城墻問題實際上與“梁陳方案”無關。盡管城墻是否拆除在1949年前后是一個爭論的問題,但在“梁陳方案”的討論中,蘇聯專家與中國專家并未就城墻的拆除與否進行過討論。有一份非常重要的文件,是我在中央檔案館查閱到的,即梁思成等人給毛澤東主席的建議書文件,文件后附有兩個附件,其中一個附件的作者是梁思成、林徽因和陳占祥。我將這份附件稱為“梁林陳評論”。在這份文件中,“城墻”這個詞并未出現,說明在“梁陳方案”的討論中,并沒有涉及城墻的拆除問題。

梁林陳評論 ?由訪者提供

1960年代末期,由于國際關系緊張,中國面臨多方面的戰爭威脅,出于戰備需要,北京開始修建地鐵。第一條修建的地鐵線路是東西方向的1號線,旨在向西山方向延伸,以確保在遭受敵方轟炸時,能夠迅速疏散城市居民和領導層至較為安全的地區。因此,修建地鐵的首要目的是出于軍事防御的考慮。

在修建地鐵的過程中,城墻被拆除的原因在于當時的地鐵施工技術較為落后,主要采用的是明挖施工方式。這種方式需要將地面開挖以進行地鐵建設,而在當時的技術條件下,尚不具備地下挖掘的技術條件。為了避免大規模的拆遷問題,利用城墻和護城河作為地鐵施工路徑成為了一個可行的選擇。這樣做不僅可以減少拆遷成本,還能利用城墻和護城河的空間來完成地鐵的建設。

因此,在談及“梁陳方案”時,人們往往會懷念北京的老城墻,但實際上城墻的拆除與“梁陳方案”本身并無直接關聯。這是一個錯覺。

——制作團隊

澎湃新聞·城市智庫·研究所

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司